黄观鸿:黄万里生前控告张光斗在黄河与长江问题上谎言惑众

资料公布:黄万里生前控告张光斗在黄河与长江问题上谎言惑众黄观鸿 2003-11-15近来中央电视二台[1]和华商报[2]等媒体报导什麽:“著名水利专家张光斗质疑三门峡水库设计错误,主张废弃三门峡水电站”,甚至:“张光斗当年不赞成修三门峡水库”。看到这种抄做,任何文革前清华大学的师生员工,尤其是当年清华水利系的学生,谁会认为这些报道尊重历史事实?历史事实是,先有邓子恢副总理报告亮出“圣人出而黄河清”,后有1957年水利部三门峡水利枢纽工程讨论会上“歌德派”“但丁派”们主张建高坝。历史事实是,在这70位全国水利专家7天讨论会上,只有黄万里一人舌战群儒,力排众议,根本反对修坝。另有温善章提出改修低坝。

最后黄提出,如果一定要修,则在坝下留底孔排沙。这段历史事实,现已板上钉钉,记载于《三门峡工程争辩史料》[3]上了。《三峡探索》的木兰评论[4]质问得好:“我们不能理解为何中央台记者谈到三门峡而忽略黄万里。没有黄万里的三门峡是不可想象的,是不完整的,也是不真实的。稍稍对三门峡有点了解的人都清楚,只要提到三门峡问题,黄万里的名字是越不过,绕不开的。中央台的经济半小时谈三门峡而不提黄万里,不知是善意的无知还是别有用心的故意”。至于那位年事高到“其言也善”阶段的“水利泰斗”,在他最后的日子里,也许以为这些报道可以用来蒙蔽年轻人,洗刷掉他“双院士”的历史污点,或希图混充中国的“布鲁诺”,去见牛克思。人们仿佛看到,跪在杭州岳庙前的秦桧突然站起来说,女士们先生们,是我当年朱仙镇大破金兵,直捣黄龙府…。

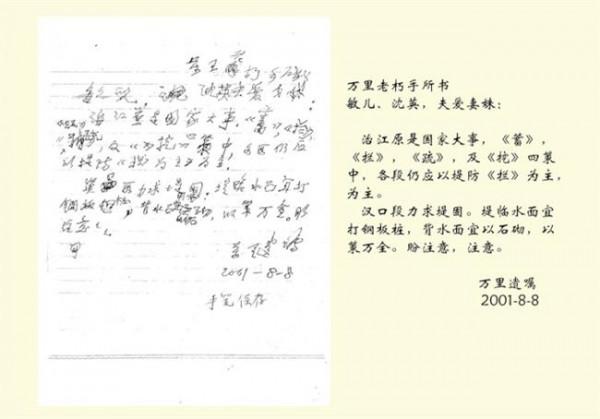

作为黄万里的长子,笔者认为,是时候了。是公布家父黄万里1993年向中国共产党纪律检查委员会投诉张光斗在黄河与长江问题上的谎言惑众的时候了。1994年家父委托我三姑,随身带到美国两封控告信底稿,从美国本土再寄给已定居马里兰的我与三妹黄肖路。家父在给我们的信中写到:“附寄二控告信,向最高检查机关的,希望你们再复制一份,使你们两家各存有一份。以前曾寄去寄中共常委江泽民的三封信,劝勿修三峡高坝,以免祸国殃民。这样前后共有五信,各存你们两家,请珍藏。”又写到:“在适当时候,待我通知你们时,可以发表。在我身后,也可以发表”。

看来,1994年家父业已料到,在三门峡大坝旁跪着的秦桧们,会再次站起来翻案的。

现将家父上述“附寄二控告信”的第一封(第二封便是有名的黄万里控告国务院在三峡问题上违宪的上诉信)的案件一,连同两案之前写给中国共产党纪律检查委员会的信,公布如下。

中国共产党政治局常委审阅后烦交

中共纪律检查委员会:

兹送上二项控诉案件请审查,并请先示复是否接受或应向法院投诉。

案件一,控诉以张光斗为代表的“水利专家”,参加三峡工程论证,既不懂得有关的科学技术(详见黄万里《长江三峡大坝永不可建简介》及函中国共产党政治局前后两函,未附送),又谎言惑众,主张“三峡工程一定要上”,使国家受到巨大损失。

案件二,请调查张光斗在中国科学院技术科学部是否参与黑线组织扼杀异己科研成果,以保持其错误的中国水资源贫乏的见解和计算法。

投诉者:黄万里 1993年2月14日

清华大学九公寓35号, 100084

电话:2561144 – 3394

案送中共纪委案一:张光斗在黄河与长江问题上的谎言惑众

(一) 1957年黄河三门峡坝计划讨论情况。当时张光斗顺从苏联专家和群众修高坝,留沙库内,放出清水,继又顺从全体保留底孔不堵。

(1) 下面是1957年水利部召开的三门峡坝讨论会上的部分意见。当时只有黄万里一人根本反对修筑此坝,没有一人同意黄的反对意见,只有温善章提出该修低坝。

最后黄提出留施工底孔不堵,得全体同意。后来汪胡桢执行时,苏联专家坚持其原设计堵孔。对黄的批判详见《中国水利》1957年第八期。

(2) 1010黄万里的发言(未经本人校阅)

三门峡以下河道大家都不同意淤积,为什么又同意把沙淤在三门峡以上呢?

我认为现在的办法是以上游堆沙来换取下游河道的不淤。

水土保持工作即使完成了100%,清水下来还是要带沙,河床是动的现象,三门峡坝把黄河分为二大段,当然水土保持工作完成泥沙会减少了些,迳流也可能小些,但总要带走泥沙,而淤积在上游,慢慢的造成上游地区闹水灾,等于说把现在的闹灾地位上移了几百公里,时间错后了一些,这种现象是不可避免的。

所以我认为最好还是把泥沙一直排下去,上游水灾问题也能解决,三门峡水库寿命也可以延长,下游河道的冲刷问题也可以少一些,除非是真是无能为力没有办法才留在水库里面。坝下留底孔或采用其他的方法可以把沙排下去。

(3) 1011张光斗的发言:(未经本人校阅)

1、清水下去有什么坏处呢?我还想不出什么坏的地方。(黄万里在此批道:其意是可以拦沙库内,只让清水出库)

现在讨论中感到未知数太多,说不出一定怎么样最妥当,有人提出排沙,我认为如果不会使下游河道淤高的话可以多排些,水库寿命也可以延长一些。拦沙排沙哪样好?排沙的话能排多少?虽然经过计算或是模型试验,都还不能使人完全信服,因此在这些方面不要把自己束缚的太死。

2、关于综合利用的看法,我认为不一定非要面面具到(不可),如果某一项化(花)不来,就可以不考虑,还是同样是综合利用。

3、问题不一定全能用计算说明的,还要靠一定的判断,在总目标之下慢慢抬高水位走着瞧,用运用中的事实修改计划,由于未知数很多,我们的工程措施也要有弹性才好。近期计划要不防碍将来的发展。

有了计划也不一定全能照计划办,要看发展的情况而有所调整。

看上去这种想法似乎是摇摆不定,这是由于我们还不能掌握住它的规律,关于水土保持工作把握性不大,工作也非常艰巨,所以希望越早进行越好。

(二) 1992年讨论长江三峡 高坝时,张光斗在政协会上、人民日报上、电视发言上扯谎的情况

政协全国委员会专门委员会

简报

第十期(经济10期)

经济委员会 1992年1 月8日

经济委员会三峡工程问题座谈会发言之八

历史经验值得借鉴,但切记硬搬

张光斗委员说,三峡工程是个大工程,各方面有不同意见是好事,深入讨论后可以把问题搞清楚,便于领导决策。

对中外历史经验,必须分析研究,虽然很值得借鉴,但切记生搬硬套。如三门峡工程那时大多数赞成搞高坝大库,少数人不赞成。(黄万里在此批道:这是谎言,当时只有黄万里一人反对修三门峡坝,温善章一人提请改修低坝。其他全体赞成修高坝,拥护苏联原计划。

)后来证明少数人对,而多数人错了。但三门峡的经验教训不能硬搬到三峡来,认为在三峡问题上也是多数人错而少数人是对的,要分析研究。更不能认为那时对三门峡工程持错误意见的人,今天对三峡工程的观点也不对。我那时是反对修高坝大库的, (黄万里在此批道:这是谎言,张光斗和全体都赞成修高坝,只温善章一人提议该修低坝。)赞成设大量底孔,(黄万里在此批道:最后黄万里提议留排水洞不堵,全体赞成,最后苏联专家坚持原议。并非张光斗一人赞成。)意见是对的。但不能说我现在对三峡工程的意见也是对的,要分析研究。……(余略)

后记

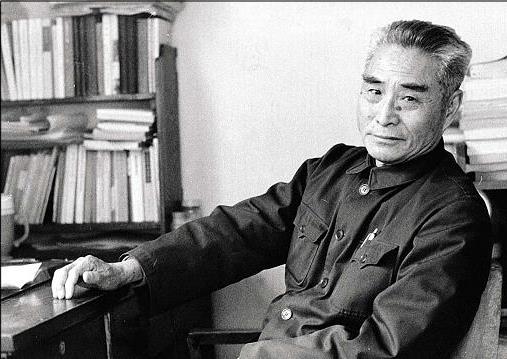

清华大学水利系出了两个极端人物,黄万里与张光斗。

张光斗教授自解放至今54年,历次运动非但毫发未损,且节节高升。

君不见,57年颂黄河清顺从苏联专家起家,中苏分裂立马反修战士,大跃进时经周总理介绍入党,是清华有名的红色教授,文革起紧跟四人帮,成了反17年资产阶级教育路线的积极分子,文革后摇身一变,狠批四人帮更加红的发紫,改革开放,披两院院士顶戴,任三峡大坝总顾问,自授百万大奖,如今“水利泰斗”东施效颦亲民有加,电视上为民请命,露一副比渭河百姓还苦的哭像[2]。

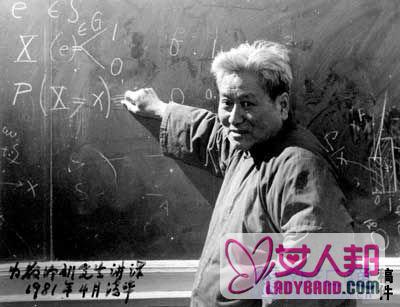

黄万里教授解放后的1950年任东北水利局任顾问,期间甚不得志。2001年夏家父病重,我从美国赶回伺候时他还对我讲:“东北时,他们党内总要派个人在你身边,使你无法放手去做,我知道无法同他们合作,才决定去唐山交大教书的”。

1952年知识分子思想改造中,家父是唐山交大第一号“思想大老虎”。当时笔者正读小学,虽眼见唐院内满是批判黄万里的漫画,听到的却是不少大学生称道家父的私语。记得一次父亲与客人说:“听说有的学生背后学我吸烟的姿势,我知道坏了。”1953年家父到清华大学水利系教书,1957年后,突然变成了全国有名的“反党反社会主义的极右派”。现在人们知道,毁谤皆因说真话,三门峡会反修坝。当时我在城里北京师大附中上高中,记得周末回家听到父亲激动地重复地说过:“……看谁是真正爱国的嘛!….”。这恐怕就是父亲在那70名水利专家7天辩论会上,直犯龙鳞,浩然正气发言的袅袅余音。1957年深秋处理右派时期,我已考进北京大学数力系两个月了。

我虽逃过此劫,然后面三位弟妹的命运,就大不如我了。比我聪敏许多的二妹黄无满,在大跃进高校扩大招生的1958年,居然只考得个“二次录取”,哭哭啼啼地去大跃进年头技校“戴帽大学”北京机械学院报到。轮到二弟黄二陶1960年考大学,接到的通知书干脆就是“未被录取”。20年之后,当二弟赴美前夕,中学班主任找他去话别时透露:“二陶呀,当年你没考上大学,谁也不怪,只怪你的挡案里有四个字:不宜录取”。小妹黄肖路1963年考大学,更是“未被录取”了。父亲因自己当右派分子,影响子女考不上大学,十分痛苦。当时我年轻,不理解父亲家国两难的内疚与义愤,反而怪他没争取早日“摘掉右派帽子”。

那时三门峡败象日显,陕西泥沙日积,地方官忍无可忍,绕过周恩来径向毛泽东告状,毛泽东急了:“三门峡不行就把它炸掉”[5]。 1964年我已从北大毕业一年,分配在天津大学教书。一天校党委传达毛主席“春节座谈会讲话”,毛在会上对我祖父黄炎培说:“你儿子黄万里的诗词我看过了,写得很好,我很爱看”。我一听,喜出望外,心想这回父亲的“帽子”摘定了。我从天津赶回北京告诉父亲这个“好消息”,父亲说:“事情不是你想的那样。是上边通过你大大(祖父)要我写个检讨,交上去”。这本是父亲“摘帽”的大好机会,他却附诗赋词上书毛泽东,说三门峡问题其实并无什麽高深学问,而1957年三门峡70人会上,除我之外无其他人敢讲真话。请问“国家养仕多年,这是为什麽?”