其实李雪莲并不是主角,那28个男人才是

作者 |杜佳骏

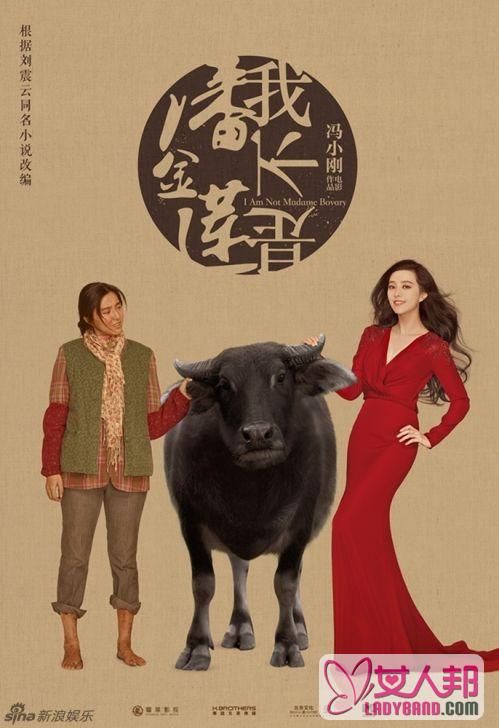

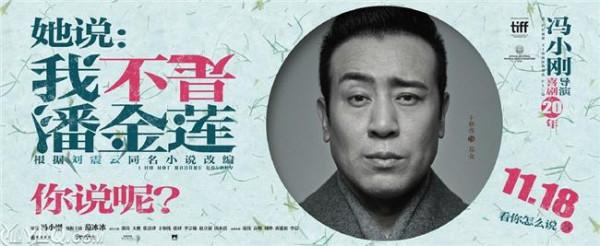

《我不是潘金莲》自摄制阶段就靠其圆形构图吸引了无数目光,褒贬不一。现在看来,对它的评价至少总体上是趋好的,更有甚者认为它是本年度最重要的电影,没有之一,也很有可能成为中国电影的一大绝唱。

的确,评判《我不是潘金莲》势必绕不过也不应该绕过它的构图实验,毫无疑问不管是噱头也好,尝试也罢,《潘金莲》的美学价值都不可忽视。但从电影史的四范畴或细分多范畴来看,“假如假如”拿开“构图”这层面罩,说其能在中国电影史上是浓墨重彩的一笔甚至举重若轻,那未免也有些高抬了《潘金莲》。

实际上,这样的“假如假如”是不公平的,毕竟电影少了展现艺术家个性表现的艺术手段的形式特性,就不可能升至艺术层面。

但是,形式不能脱离内容而存在,形式再为高超甚至完美也仅仅是叙事方式的补充与完善,真正的电影还是得看这叙的“事”上。所以,让我们看看拿开这个神奇的“圆圈圈”,潘金莲还是不是花容月貌?

《潘金莲》很容易让人联想到《秋菊打官司》。两部作品都是纠缠着“人情”和“理性”两大主题的多义电影文本,相似却不相同,首先就体现在影片的出发点和人物的立场不同。

张艺谋导演《秋菊打官司》(1992年)

李雪莲和秋菊都是为了一件事而不断从下往上一层层打官司告上去,但李雪莲一开始就不占理,而秋菊是正儿八经的为维护自身权利。从道义上来说,李雪莲为利假离婚,欺瞒国家,造成了她口中的“误判”。但这样的“误判”从法律上来说也都是走的正当程序,白纸黑字,所以她的告状是胡告、瞎告。

然而,在这里,李雪莲对或不对其实并不重要。重要的是她试图为了证明自己哪怕错误、荒唐的想法、达到目的这一过程是否得以正当展开。就像嫖没嫖娼不重要,重要的是人为什么会死了、凭什么他可以死。倘若这一过程有任何阻碍,那就是所谓的“有宪法无宪政”。宪政不一定代表正义,本身也无关邪恶。这也是为什么会说李雪莲不是主角,那28个男人才是。因为电影不是在讲的一个女人的故事,而是让这个女人带着我们看了一遍微型的凯旋门、埃菲尔铁塔和白宫。

看到这,觉得还挺匠心的,但这下就尴尬了。因为不是所有的人都没见过凯旋门、没见过白宫。在我以前的影评当中,我就说过现在的中国人喜欢批评、喜欢揭露、喜欢反讽,而创作者也喜欢以这样的方式来迎合他们的口味。