郭润文油画作品 记忆的双重性——关于郭润文的油画作品

长久以来,郭润文一直沿着两个方向发展着自己的艺术,一个方向是技术层面的,而另一个方向则是价值和意义上的。 从技术层面上来说,郭润文一开始就认同来自西方的古典主义,对油画的质感、质地、油层的厚薄以及精典的构图都作了长时间的探索和研究,并逐步地达到比较理想的境地。

坦率地说,他要达到这个境地是不容易的。早年在上海学习的时候,郭润文所处的环境是一个比较倾向于表现主义的环境。不论是他的老师还是同学,大部分都被那种充满激情的、甚至是比较煽情的色彩和风格所吸引,同时由于课程的设置更多的是风景画练习,在探索一种比较个人化的风格方面就具备了相对优越的条件。

在这样的环境下要表现出自己对古典主义的认同,看来是需要些勇气的。

当然,在那短暂的学生时代所能够学到的也仅仅是一些基本的东西,包括一种对艺术的认同和对自己的认同。毕业以后,郭润文仍然继续着自己的研究,他后来去了中央美术学院油画系学习。在那里,郭润文终于有条件去了解和学习西方的油画技术,他不仅是从如何具体地画好一张画开始,他还从油画史的角度,尽可能系统地了解作为一个独立画种的精典规范,特别是造成作为油画效果的那些方法。

通过这种学习,郭润文开始明白一个浅显的道理:油画之所以是油画,关键是要画出那种属于油画才有的“油画味”来。

郭润文早年的作品,显然更多是属于技术层面上的,属于探索如何画也“油画味”来的习作。他画人体和静物,也画肖像与风景。对他来说,完善一种技术是一个优秀画家所必须具备的条件,诚如李可染先生用一生的时间和实践所阐明的那样,必须先做画匠,然后才能去做一个画家。

因为对于一个画家来说,他每天所面临的总是一些具体的、不得不花费大量精力和时间去解决的技术难题,这些难题能否解决得好,直接关系到一张画的好坏与否。

这时的郭润文,做为一个地道的画家,他的全部问题也只是如何把一幅画画得像那么一回事,画得有油画的味道,油画的质地和油画的趣味。或者也可以说,这时的郭润文只是一个画匠而已。

而作为对比,当时中国的美术界却正处在一个趣味急剧变化的年代,画坛上有许多年青的画家都急不可耐地奔向先锋和前卫,匆匆忙忙地去制造“思想”,大有“语不惊人誓不休”的气慨。翻开八十年代中的中国美术史,在多种多样的风格当中,郭润文似乎是有些落伍的迹象了。

幸好美术史并不只是关注那些时尚的追逐者的,美术史也不是一部时尚的记录史。艺术是一条漫长的道路,一时的成功完全不能说明什么。重要的仍然是自己对自己的把握。

逐渐地,郭润文在技术层面上有了突破。当他已经比较好地把握一幅画面的效果之后,在油画的效果后面,有一种似乎是本能的意识开始冒头。古典的趣味悄悄地与他内心深处的直觉有了奇妙的联系,一种属于久远的记忆借着沉郁的画面效果浮到表面上来。

他偏爱一种陈旧的质感,因为这种陈旧的质感无形之中在不断地勾起他对自己儿时的回忆。同时,回忆本身又促使他进一步对古典的效果有了超越表面的古典主义的个人理解。

他日益觉得他的确是喜欢一种说不清楚的“陈旧感”,因为在这种“陈旧感”当中,浮在表面的那种沉郁的色调所隐含着的是一种远久的个人经验和个人空间。 这时的郭润文把他的创作转向了非古典的题材,他不再刻意地去制造什么“古典”的效果,相反,他要在古典的外表下突出个人的视觉语汇。

《永远的记忆》和《痕迹》可以看作是这种努力的惊人的一步。在这两幅画里,画家巨细无遗地让细节在画面上呈现,其目的并不是想要去炫耀什么,画面上的所有细节都无不和画家过往的生活有着紧密的联系。

毫无疑义,那是画家个人的传记似的记录,是个人生活的不朽的纪念碑。在这里,画家寻找了一种直率的方式,这种方式依托在古典主义的外表下,其目的是让呈现在画面上的细节能够有一个合理的组合,从而组织成一个和谐的整体。

《对白》一画表明画家不仅要把个人经验与油画语汇相结合,他还要往前推进这种结合。重现过去并不是画家的唯一目的,把过去与现在联结成整体才是他原初的创作动力。

在这幅画里,观者可以看出,所有出现在画面上的道具都是精心安排的,每一样道具显然都是一个述说的符号。画家正是把这些符号组成一个整体放进画里,让它们自己产生吸引人观看的力量,产生丰富而自足的意义,产生一种与观众对话的视觉氛围。

《封存的记忆》也可以作如是观。特别是把这幅画与《永远的记忆》放在一起,就会更加明白画家的意图。同样,在《梦归故里》一画中,画家对于那种来自记忆深处的个人情绪做了温存的解释。

其实我觉得也可以把这种温存的解释看作是画家对于个人记忆的审美评价。在这幅画里,画家结合了在肖像画和静物画中的经验,成功地创造了一种诗性的氛围。伏在陈旧衣车上的少女,与其说是一个具体的人像,不如说是一种象征更为恰切。

的确,就在郭润文沿着上述路线进行创作的同时,他还有意识地探寻更有概括力的表达方式。他一方面把画中出现的道具往象征意义上推进,另一方面则把对现实的切身感受转化成一种话语方式,以便更为顺畅地进入表达的自由境界。

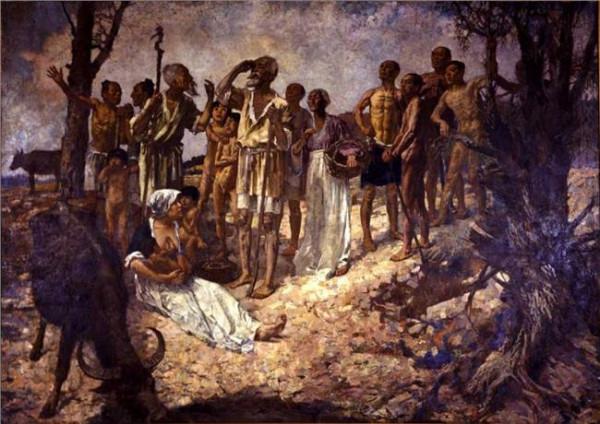

在《天惶惶,地惶惶》一画中,画家所要表达的情绪是极为复杂的。画面上依然保留着他惯有的风格样式,依然是一种极其写实的技法,但是出现在画面上的那个玩具似的小孩却被残酷的铁枝框住,他的身后则是一些被泥土封住的儿童木偶散落在四周。

仔细观察,人们还会发现背景上贴着一些纸片片,这些纸片片原来是一些写有中药药方的纸条。我们有理由相信,在画家的日常生活中一定有着什么是经常与中药发生关系的;同时,小孩的生存也确实极大地牵动过画家的神经。

但是,如果我们囿于这些事实来简单地认同上述看法的话,就未免太过直观和简单了。这当中所出现的,与其说是具体而微的细节,不如说是透过细节而试图将生活本身的感受转化成有力度的视觉符号;或者说是用一种感受去穿透生活本身的所谓细节,让细节悬浮在感受的空间当中,让细节去发出自己的鸣响。

可以把《玩偶》看作是对《天惶惶,地惶惶》一画的进一步阐述。在这幅画中,出现在画面中央的仍然是那个在《天惶惶,地惶惶》中的儿童玩偶,但现在这个玩偶却悬浮在作为背景的穿着农家服装的少女胸前,暗淡的色调增强了画面沉郁的氛围和诗性的遐想。

我不知道画家是否有意在这里要表达一种有限的宗教情绪,但是整幅画的构图却不得不使我想起西方传统中的那些圣母像来。

悬浮的儿童玩偶与张开双手的少女构成了一种类似圣母般庄严的仪式现场,这个现场的确会使观众肃然起敬。我怀疑《落叶的春天》也有相类似的想法,画中少女被嵌在一个半圆形的壁龛前,令人想起西方美术史中不断出现过的宗教画,特别是圣母画像。

不管画家是否真的有着明确的宗教想法,或者这只是画家的一种表达式,但他相信这种表达式能够带来庄严和肃穆却是无须讳言的。

画家显然在纪念一种逝去的情绪,一段无法淡然的往事。 这样,郭润文沿着记忆的路径,却从两个方面展开了他对记忆的解读:从技术层面上,本来郭润文只是遵从古典主义的风格原则和自身的情感状态来进行工作,但当他逐步地进入一个记忆的空间以后,记忆在他的画中便产生了与之相关的一系列物象,这些物象无不和陈旧的质感有关。

这样,对古典油画技法的研究便自然而然地与对陈旧物象的描绘联系了起来。结果,仅仅从古典的角度,从技术的角度,郭润文日益明显地把古典风格和陈旧物象的表达视为一体。

此外,从观念形态上来说,郭润文通过对记忆的把握来把握题材本身的选择,又通过对题材的选择来提升表达的力度。两者互为表里,互相支撑,从而构成了郭润文独特的油画世界。

在这个世界里,记忆显示了自身的双重性,它从描绘的意义上,从观念的构成上都把视觉的方向引向了个人的记忆空间当中,引向了无限扩张的时间里。于是,记忆之于郭润文来说,就具有了实体的价值,成了他几乎整个艺术生涯中最为重要的主题。