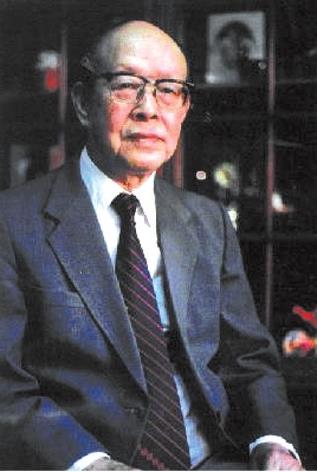

潘光旦的同学 刘绪贻:博学、济世、风趣的社会学家潘光旦

潘光旦先生(1899-1967)不是社会学科班出身,但他家学渊源,从小就养成好读书习惯。不独中文底子极好,外文(主要是英文)也学得特别出色,英文写作词汇丰富,文采风流,深为师友所赞许。20岁出头,他便博览群书。

首先,他对中国古典文献的钻研既广且深,经、史、子、集之外,小说、稗官野史、方志、族谱,无不涉猎。不独14岁进清华学校前如此,在清华8年,他还利用自习时间和寒暑假继续阅读这些线装书,赴美留学时仍带有一本《十三经索引》。

其次,他从少年时代起就喜欢性知识,大约10至23岁这13年间,他读了大量中外性心理学方面书籍,包括英国著名性心理学家霭理士(Havelock Ellis)的7卷本《性心理学》(Psychology of Sex)和弗洛伊德(Sigmund Freud)的某些著作。

应该提及的是,他这方面的阅读和他父亲的鼓励分不开。其父潘鸿鼎,曾是清末翰林院编修,也曾任职于京师大学堂,思想较开明,赴日考察归来时,带有一位日本医生写的有关性卫生的书。当时光旦先生只有12岁。当他父亲了解到他阅读此书时,不仅不责怪他,还说这是一本青年应该读童年不妨读的书。

再次,他为了方便阅读,大量买书藏书。为购买西方典籍,留美回国时只剩下一元钱。他买书不是为了装风雅、摆样子,而是认真阅读。他甚至将《英汉综合大词典》背得很熟,不独能说出其中每个词的各种词义,还能说出每个词的词源和有关掌故。

潘先生不仅博览群书,而且读书有得。1913-1922年在清华学校学习时,总是考第一。1922年选读梁启超先生所授《中国历史研究法》课程时所写读书报告《冯小青考》,梁先生大为赞赏,批云:“以吾弟头脑之莹澈,可以为科学家;以吾弟情绪的深刻,可以为文学家。

望将趣味集中,务成就其一,勿如鄙人之泛滥无归耳!”在美国读大学本科时,他按照常规插入三年级(注:清华学校毕业生学术水平相当于美国大学二年级肄业生),半年后因成绩特别优秀,所在大学教务长写信向他道歉,说他是应该插入四年级的。

潘先生在美国读大学本科时,主修生物学,旁及心理学。到哥伦比大学读硕士生时,主修动物学、遗传学,旁及古生物学、优生学、人类学、单细胞生物学、内分泌学等。同时,他对文学和哲学,也都感兴趣。1926年回国后,直至1933年,他在上海任复旦大学、光华大学、吴淞政治大学、东吴大学等校教授(有时兼任教务长、文学院长),并兼任《新月》杂志、英文《中国评论周报》编辑,《华年》周刊、《优生》月刊主编。

1934-1952年间,任清华大学、西南联合大学教授(有时兼任清华教务长、秘书长、图书馆长,西南联大教务长、校务委员会委员)。

1952年院系调整时,调任中央民族学院教授。在这40年间,他结合教学、教育行政、出版等工作,研究和讲授过心理学、优生学、遗传学、进化论、家庭问题、人才学、谱牒学、中国社会思想史、西洋社会思想史、性心理学、教育学、民族学等。

因此,他以学识渊博为人所知,被学界称为“学贯中西,融汇古今,打通文理”的学者。潘先生著述甚丰,内容涉及自然、人文、社会科学,还有时评、政论。已编成14卷、642万字的《潘光旦文集》,由北京大学出版社于2000年12月出版。

潘先生虽然长期在大学社会学系任职,并常常以社会学家身份参与各种活动,但我们似乎可以说,他并不是一个严格意义的社会学家。他没有讲授过社会学原理、社会学概论、社会学史、社会学方法论这类课程,也没有这类著作。

他的社会学理论和思想,是体现在他的各种著作中涉及人类社会的形成、结构、演变过程、应遵循规律和方向的论述之中的,是体现在他深深钟情于社会改革、社会进步的学术旨趣之中的。不过,他虽非严格意义的社会学家,却超越了社会学家,在优生学、性心理学、教育学、民族学、谱牒学等领域,都作出了重大贡献。

比如优生学,从上世纪20年代起,他先后写成7本总名为“人文生物学论丛”的论文集,对于与优生学直接和间接相关的问题,作了多方面的探索。

在性心理学方面,据研究潘先生的青年学者吕文浩研究,在这门学科的引介和本土化方面,潘先生无疑是首屈一指;他的著作《冯小青》,译著《性的道德》、《性的教育》和《性心理学》译注,树立了4块丰碑;无论从成就和影响力而言,他绝对是20世纪中国性文化史上第一流人物。

在教育学方面,有的学者作过研究,认为潘先生以“位育”观为核心、以人格培养和通识教育为主要内容的系统教育理论,是十分丰富而有价值的。

本文不打算全面介绍这种理论,只简单地谈谈他关于“位育”的基本思想。他借鉴《中庸》中“致中和,天地位焉,万物育焉”的意思,结合西方社会生物学观点论述道:“位”者,是“安其所也”;“育”者,是“遂其生也”,即所谓“安所遂生”。

换言之,所谓“位育”,就是强调作为生物个体及团体如何与环境相互协调。在人与环境相互作用之间,人应为主,环境为宾;人固不能妄自尊大,随意污染破坏环境,也不能妄自菲薄,受环境摆布。关键是两者如何相位相育,安所遂生。

作为一个健全现代社会,既要重视人文环境,又要根据自然环境,在此基础上给予社会成员充分发展机会,让每个成员都能找到实现自我价值的地方。教育的目的,就是促成这种位育的功能;从每个人的位育做起,终于达到全人类的位育。

在民族学方面,根据黄柏权研究,潘先生在研究中外民族时,特别关注中华民族之命运、发展与振兴。他为此一共发表了19篇论文。为研究土家族,他不仅阅读了令人难以置信的大量文献,还一再深入到土家族、畲族等少数民族地区调查,从而不仅追溯了土家族与其先民——巴人的历史渊源,还找到了土家族作为一个民族与其他民族差异之所在,有力地论证了土家族是单一民族的理由,为国务院承认土家族为单一民族提供了根据。

所以,有的人也称潘先生为优生学家、性心理学家、教育学家或民族学家。此外,有的人还结合潘先生从事过的社会活动和政治活动,称他是个集学者、思想家、社会活动家于一身的通才。

1936―1937学年我在清华园时,只知潘先生是清华社会学系教授兼清华教务长,提倡通才教育和优生学,但无缘亲识。到1938―1939学年时,才在西南联合大学选读了潘先生的《优生学》和《中国社会思想史》两门课程,课外读了潘先生某些著作。至于潘先生性心理学、民族学方面的著作和译著,我并未接触,是后来从其他学者的介绍中有所了解的。

潘先生的学说虽然扩大了我的学术视野,但对潘先生的学术思想,虽然很多部分我同意,但有的我并不同意,甚至反对。比如,作为社会学家,他认为一个健全社会不可偏废或忽视以下两纲六目中任何一纲一目。一是个人之纲,其中包括通性、性别、个性三目;二是社会之纲,其中包括与个人通性、性别、个性相应的社会秩序、种族绵延、、人文进步三目。

如果一个社会忽视了其中任何一纲一目,这个社会就是病态的。我认同这种说法。潘先生的教育思想、民主主义思想、优生学中消极优生学部分、性心理学中的某些基本内容以及民族学思想,我大都是同意的。

至于潘先生对妇女问题、婚姻问题以及工业化利弊等问题看法,我都不同意;潘先生关于积极优生学的论点,虽然费孝通先生评价很高,认为潘“先生关切的是人类的前途,提出了优生强种的目标和手段。

达尔文只阐明了‘人类的由来’,而潘先生则百尺竿头更进一步,着眼于‘人类的演进。’”我开始是将信将疑,后来曾基本否定,现在是基本同意,但有时仍存疑。

潘先生对妇女问题看法,深受英国性心理学家蔼理士影响,根据他所理解的生物学、心理学,强调男女显著的生理分化和不同的心理特点;根据优生学,强调妇女在种族血统延续和改良中扮演的重要角色。因此,男女不应受一律的教育,社会分工也应不同。

比如婚姻中生殖功能是男女双方共同的责任,但对子女的孕育、营养、照看以及早期教育,妇女的作用无疑较男子的远为重要,因此妇女应在此过程中事先受相关教育,充分认识对子女抚养、教导的重要性以及这种重要性不下于妇女个人的经济独立和职业进取。

这种男女从不同方面发挥其自身天性,相须相成,共同完成分工合作的社会职责,对个人的发育,对社会效益的提高,都是最合乎自然、合乎科学的。所以男女之间只应求“性的均衡”,而不能求“性的平等”。

据此,潘先生像蔼理士一样,认为近代女权运动的宗旨是不正确的,因为它不顾男女身心的显著差别,和妇女在种族血统延续与改良中的重要作用,一味追求男女平等,一味模仿男子,认为男子有的女子都应有,男子干的女子都能干。

其结果,女子一切都有了,就是没有做女人的权利。潘先生认为,近代女权运动是极少数女性、母性特薄的妇女发动和支撑的。她们争取恢复在父权社会中被压抑的妇女通性和个性没有错,但她们一味追求男女平等、让妇女放弃教养子女这一重要职责便不正确。

对社会而言,对这些极少数女性、母性特薄妇女应予以宽容和安排,而对绝大多数具有正常女性、母性妇女,问题就不是从家庭得到解放,而是让其安于正常家庭生活。

我其所以不同意潘先生对妇女问题的这种看法,首先是因为他过度强调了男女生理、心理的差异。实际上,他的这种看法只是生物学、心理学一方面的看法。另一种看法则认为,男女生理、心理虽有差异,但并不显著。20世纪人类社会发展的历史事实愈来愈证明,这后一种看法似乎更接进实际。

其次我认为,潘先生特别强调妇女扮演教养子女角色的重要性,将使妇女失去经济独立的权利。妇女一旦失去这种权利,将有重新受奴役的危险。这是倒退,不是进步。

另外,潘先生的性心理学反对对人的性欲的过度压抑,这是开明的思想。但是,为了解决这个问题,他主张“发乎情,止乎礼义”,这有一定道理;但他主张早婚,这在现代社会小家庭制度下很难实行;至于他认为解决男子的多恋倾向问题可以允许男子纳妾,这就未免矫枉过正,对女性太不公平了。我认为这简直是父权社会的思想逻辑。我希望我从网上读到的这一信息不是真的。

关于婚姻问题,潘先生认为,新式婚姻主张恋爱绝对自由,绝对没有条件;必须完全自我裁可,他人不可赞一词。实际上,这种婚姻的好合程度并不比旧式婚姻高出许多。旧式婚姻注重婚姻背后的客观条件的般配程度,新式婚姻注重主观性很强的恋爱情绪的热烈程度,所谓“情人眼里出西施”。

实际上,“西施”乃是自我恋在异性身上的投射,并非客观的存在,当事者最终总是会认识到这种假象的。所以,与其相信这种主观的假条件,不如相信婚姻背后的客观条件;建立在客观条件基础上的婚姻才是稳固的。

我不同意潘先生这种看法的原因是,我认为潘先生所谓旧式婚姻背后客观条件的般配,并非婚姻当事人客观条件的般配,乃是其长辈客观条件的般配。旧社会男女订婚都是在婴少年时,当时的“门当户对”,乃是订婚者长辈的门当户对。

而世事变化无常,到订婚者达到结婚年龄时,很可能已不门当户对了。而且,双方的主观条件更可能不般配。所以,旧式婚姻虽有极少数般配的、好合的,甚至非常美满的,但大多数并不是幸福的,表面看来稳固,实际不过是凑合在一起而已。新式婚姻看起来虽不如旧式婚姻稳固,但一般说来,比旧式婚姻幸福。

关于工业化利弊的问题,我在1948年上海《观察》第5卷第10期上发表过一篇与潘先生争鸣的文章:“工业化的利弊—―读了潘光旦先生‘工业化与人格’一文以后”,此文曾被罗荣渠教授主编的《从西化到现代化》(北京大学出版社1990年版)和拙著《黎明前的沉思与憧憬—―1948年文集》(武汉出版社2001年版)转载,这里就不谈了。

我虽不同意潘先生的某些学术思想,但对他的为人是很敬佩的。首先,他十分坚强。他在清华学校因跳高受伤而失去右腿,而且是1200度的高度近视,但经过艰苦锻炼,他行动敏捷,走路做事,从不落人后,而且他强烈的业余爱好是旅行;种种磨难,丝毫没有影响他做人为学的高尚志愿。

闻一多先生因此曾为他刻过一枚“胜残补阙闲藏”的印章。其次,如费孝通先生所说,他能推己及人,自己觉得对的事才去做,自己感觉到不对的、不舒服的事,就不去那样对待别人。

所以不管上下左右,朋友也好,保姆也好,都说他是个好人。第三,潘先生平易近人,热情好客,从来不摆大学者、名教授的架子,所以他家常常是“高朋满座”。他住在城内青莲街学士巷时,我独自去拜访过。他迁到市西郊大河埂居住时,我和同学张宗颖一同去过几次,每次都能喝到潘夫人自制的清甜的豆腐脑,(点击此处阅读下一页)