牟宗三提出了 牟宗三与南怀瑾 不要神话南怀瑾 这样会毁了他的思想!

这些往事,对于许多读者来说,个中的秘辛,并不是那么容易理解,因此,有必要从南怀瑾这个人说起。

南一鹏:没有。父亲对我们,身教多于言教。他的言教,我们从小听得最多的是佛法。父亲的很多朋友都修行,我在很小的时候,就与弟弟跟着父亲去打禅七。他的身教体现的都是己立立人、为而不有的思想,他做很多事情都不是为了自己的利益,这是父亲对我影响最大的观念。

“儿子,你到老了以后,就会知道没有一样东西比打坐重要。”父亲说。

记者:你父亲在台湾的时候,跟星云法师打过交道吗?

南怀瑾有四子二女,长子宋钏,次子小舜,三子一鹏,四子国熙,长女可孟,次女圣茵。因为上世纪40年代末那一场决定中国命运的内战,南怀瑾远走故园,忍别老幼。

南国熙毕业于西点军校,此后长期从事基金管理工作。1991年,国熙已经事业有成,致电问候父亲。父亲问他是否坚持打坐,他说没有。

记者:我知道你们小的时候,父亲会让你们读《古文观止》一类的书,他希望你们学习西方的科学和文化吗?

南一鹏:有。我父亲对出家人一直都是很尊重的。好像在我念大学的时候,星云法师邀请我父亲帮佛光山的忙。佛光山盖了很多佛寺,柱子上缺少楹联,他请我父亲帮他写楹联,我父亲就帮他写。我父亲也曾经借星云法师的道场打禅七。有一次,我陪父亲一起上佛光山,父亲叫我给星云法师磕过头。佛教徒顶礼佛、法、僧,我也很敬重他。

“修行的路是很苦的。”徐茹说。

腊鼓寒宵送子情,辞亲顿忆少时音。

“我现在走的就是我父亲的路——修行的路。”在此后的交流中,南一鹏告诉徐茹。

为了保护子女免受争名夺利带来的无妄之灾,南怀瑾从来不要求自己的孩子参与自己做的任何事。所以南一鹏虽然从小受父亲思想浸染,在离开台湾前,也喜欢到父亲的书房去看书,但他从来都没想过要传承父亲的衣钵。“我父亲传播中国文化,我觉得就足够了,不需要子女继承的。”

1943年秋,南怀瑾辞别袁焕仙,独上峨眉山,来到中峰顶上的大坪寺,第一次“闭关”修行。“寺庙的规定,在这里闭关必须当和尚,要削发,要穿僧衣,南老师接受了,只是没有受戒。在这3年中,南老师独处幽室,与外界断绝一切联系,埋头阅读了《大藏经》……这就为他日后被奉为‘禅宗大师’奠定了基础。”

南一鹏:圣人无名,我父亲对自我定位这类事情都不重视,他从来不觉得这有多重要,他只是在做一件他喜欢做、而且应该做的事。

记者:父亲的朋友,谁给你的印象最深?

记者:人们普遍认为你父亲是中国文化的布道者,他自己是如何给自己定位的?

牟宗三的儒学被人们称之为新儒学。

两岸形势缓和后,南怀瑾自台湾而香港,而上海,而太湖之滨,这才见到宋钏、小舜兄弟。从香港时期开始,兄弟俩就经常去看望父亲。他们告诉父亲,解放后,祖父被划为富农,50年代初死在了劳改营里。彼时祖母年事已高,南怀瑾就吩咐宋钏回到温州老家去照顾祖母。

作为修行人,南怀瑾“视天下人为子女,视子女为天下人”。他教育孩子们自尊自立,对子女也无所要求,不希望接受子女的任何照顾、孝养。但他希望孩子们有一个能出家,因为这是上善的因缘。在一般人看来,这是不可思议的。

更不可思议的是,在他的幼子国熙才12岁的时候,他就把他送给了美国人收养。彼时,美国海军退休中将薛乐如到香港大学学《易经》。经人介绍,去台湾礼请南怀瑾做指导教授。他提出收养南家的孩子做义子,带到美国读书、生活。南怀瑾居然马上就答应了。这并不说明南怀瑾寡情。在送儿子赴美就学时,他写了一首送别诗:

讲起文化传承,我个人认为,我父亲首先是个修行人。他传播的最主要的是佛法,走进国学这一部分是一个机缘。那时候,国民党中央党部邀请他讲《论语》,他就从《论语》开始讲,然后讲道家、易经,从此才专门讲国学。之前在东西精华协会,不是很公开地讲。

讲完了《论语》后,他在国学上的主张才开始被大众广泛的知道,每个人都喜欢读他的《论语别裁》。我们小时候,在台湾,是把儒家思想放在教材里的,正规学校都是要教的,很多人都觉得枯燥无味,跟三民主义一样,很烦。直到我父亲活泼地讲《论语》以后,读的人才非常多。我上大学的时候,我们那一辈十八九岁的年轻人很多都读他的《论语别裁》,因此也很仰慕他。

南一鹏:印象深的有好几位,都是长辈。在台湾早期,有一位很老的朋友萧天石先生。萧先生跟我父亲在四川的时候就认得,他当过灌县县长,也是学佛的,但他在道家养生方面的知识和功夫很深。萧先生是我父亲二十几岁时认识的朋友,所以我小时候经常看到他。

我念初中以后,就不太记得他再到家里来了,可能都到我父亲办公室那边去了。还有一位陈沧波先生,在台湾当“立法委员”,很有才华,字写得真好。基隆有一位鲁居士,他跟我父亲一样,一年四季都穿长袍。

鲁居士头光光的,也很有意思。父亲常常带我去探望他,所以我相信父亲跟他感情是很深的。再下来就是杨管北先生,他跟我父亲学佛,他应该是在学佛方面很有成就的一个人,我们小时候打七都在他家。最重要的还有一位萧政之先生,他是湖北人,对我们小孩子来讲,他是印象最深的一位父亲的朋友。

他跟我们家有通家之好,常常来家里,对我们小孩也都非常好。他的小孩跟我们差不多同辈,大家都处得比较好。萧先生那时候是台湾“总政治部作战部部长”,也当过金门司令,后来像王升这些蒋经国身边的人,都是萧先生引见到我父亲这边的。

「李登辉既无诚意,再这么下去,我也不可能促成甚么历史大事,顶多是写下一段可笑的儿戏。」想到李登辉、苏志诚联手玩弄自己,南怀瑾未免悔叹连连。自认经由自己一手撮和的两岸密使连番会谈,只不过是既愚且痴的诳笑会谈。

不过,他还没完全放弃,他拟了一份简单阐明他「和平共存,经济合作,协商统一」的谋国良图主轴的建议书,在第九次密使会谈的时候,要求双方代表各自带回台北、北京。他说:「我能做的,就这么多了,你们拿这份建议书回去,如果三个月内有一方没有响应,此事就此打住。

」让南怀瑾感到难过的是,台北方面的代表苏志诚是他多年的门生,竟然连把建议书呈递给李登辉都不愿意。最后的结果,不出所料,一切的热情、苦心,只不过是一场愚痴的荒唐故事。有很长一段时间,南怀瑾不再提起密使事件与苏志诚、李登辉这两人的姓名。

2014年,杭州人徐茹读到了南一鹏发表在《光明日报》上的一篇文章《身教、言教、家教,是我一生的功课》。她发现这篇文章和她主编的《树家风重家教》一书主题非常吻合。几经周折,她联系上了南一鹏,对方同意她在书里收录自己的文章。

“家山一去四十年,离人归来泪沾襟。”1989年,南一鹏代表南家在台湾的子女回到老家省亲,见到祖母、大妈和两个哥哥,可谓悲欣交集。“大妈真是一个传统的中国女性,对家庭、对先生、对小孩的那种关爱、照顾,让我好感动。我看到她的时候就跟看到我祖母一样,不由自主地跪下磕头,心里感慨万千。因为我爸爸离开大陆这么多年,家里全靠她,真的很不容易。”在南一鹏心中,大妈“是一个很美的女人”。

南怀瑾老师之子南一鹏先生专访

“我此生也是为此一因缘而来,要不然,我为什么生于南老师的家?”南一鹏答。

重洋远隔东西海,日月常悬两地心。

南一鹏:还好,我自己从来都没有什么怨言,兄弟姐妹之间也很少谈到这个事情,跟母亲也很少谈到。事实上,在我一直上到初中的时候,父亲其实每天也都在家的,他平常去教学的时候不在家,要不然每天都回来的,每天大家一起吃晚饭,他的学生也都到家里来吃饭。到我上初中的时候,父亲开始办东西精华协会,比较忙,晚上也要讲课,所以晚上在协会那边吃饭,有时候就不回来。

2012年9月19日,多家新闻媒体向公众传出南怀瑾患有肺炎的病危消息。于29日下午4时,南怀瑾在江苏省苏州市吴江区七都镇庙港太湖大学堂去世,享年95岁。

但父亲去世后,南一鹏发愿讲学。因为他发现,如今有很多人出于种种目的,正在有意无意地神化父亲,有人甚至陷入了一种迷狂。长此以往,父亲的思想就会被人越弄越僵化,最后的结果就是厌弃,这是他无法接受的。何况,这种做法也完全背离了父亲立人的思想。

当年8月,徐茹到上海和南一鹏见面,突然提出想做南的经纪人,推广他,南一鹏马上就应允了。

余教授的话天下许多事往往由一些偶发的原因而造成,这本书也是这样。一九九八年四月七日这一天,就与这本书的诞生,颇有关系。那天我住在北京师范大学校园内的新松公寓,这是专供外国留学生住宿的公寓。因为这里环境清静,出外办事方便,加上往来无白丁的感觉很好,故而每次来北京都住在这里。

晚饭后正在收拾行囊,因为第二天就要走了。这时电话铃响了,是师范大学出版社的李音祚编辑打来的,问我愿不愿意与一位名叫余一彦的教授见面。

这位余教授与她的夫婿潘峰教授,都毕业于武汉大学数学系,二人又双双留学法国。他们在法国都得到了博士学位,结婚后仍然回到大陆,在他们的母校武汉大学任教。余教授现在从武汉到了北京,她的另一半潘峰教授,去了法国讲学。

这对年轻的夫妇学者,虽是研究自然科学的,但对中国传统文化及形而上的学问,颇有兴趣。余教授最先看到南老师的著作,是在加拿大的一所图书馆里,后来又连续看了许多南著的书籍。因为师大出版社也曾出版过南著几本书,故而与我比较熟稔。

李音祚编辑在电话中说,余教授正好到北京来了,也住在师大校园内。既然都在这个校园内,那就见面吧!所以余教授就来了。就是这位余教授,就是那天晚上的谈话,促成了这本书的问世。说起来真是奇怪,我和余教授谈着谈着,谈到一个问题:因为大陆出版南著的书籍已有二十余本之多,销售总计也超过了二百万册,读者着实不少。

许多人看了南老师的书,不免渴望了解南老师这个人。对于这个问题,余教授发表了她的一些高见。

她认为:南老师除了传统文化各家学术的学养外,他还是禅宗大师。一个人如果没有涉入一些禅宗的知识或修养的话,恐怕是很难描述南老师的。接着她又很认真地说了一句话:“离开禅宗来说南老,会变成误导!

”这句话真够严重!使我暗自吃惊。当时在座的,还有一位青年,名叫马宏达,任职西藏驻京办事处。那天他刚好来送书给我,碰见了余教授在此,大家就一起聊了起来。就是余教授这句严重的话,撩起我写这本书的念头。

但读者千万不要误会,以为我自认懂得禅宗之学。 说实在的,我对禅宗的学问和修养,只是一个旁听生而已;充其量也只能说是爱好罢了。既然如此,我为什么却要自不量力,来撰写这本书呢?这其中有几个原因。第一,我虽只是禅宗的旁听生,但我得识南老师已有三十年之久。

在这三十年的岁月里,南老师推动的许多文化工作,我多少也曾参与过一些。如能把我直接或间接参与过的事情记录下来,应该算是有关南老师的部分真实记载了。这些记录虽然仅仅是我个人所经历的,并非南老师的全面,但却不是道听途说。

第二,趁着三十年来与南老师有关联的人多数健在,见证人多,正是动笔的好时机。如待来日人去楼空,往事只能回忆时,则真假莫辨,反而真的成为道听途说,死无对证了。

第三,十几年前,曾结合友好各自撰述从学南师的心得,编成《怀师》一书,为志南师七十之寿。当时我正好是个闲人,故而勉强担起了编辑工作。之后几年,每每有人倡议编写南师传记,或八十寿诞纪念文集等,以使前次向隅者得能共襄盛举,但谈谈说说,各自忙碌,又加上南师风闻后极不赞成,故而始终没有结果。

这次与余教授一席谈后,回到香港及台北,把我的想法告诉众友好,公认此书一定要写,并且要快写。但到底由谁执笔,大家推来推去,最后我只好义不容辞了。

三十年的追忆 由于前述的原因,我就打定主意要写这本书了,但真要做起来,还有一段曲折。因为在做这个决定时,我正在写《袁晓园的故事》。这位晓园女士已届九八高龄,她是时代的传奇人物,从缠小脚念私塾的幼年,不断自我努力奋斗而得以到法国留学。

她曾出任中国第一位女外交官,又服务于纽约联合国,最后却放弃美国国籍,回到中国大陆推展文化工作。她的一生多彩多姿,罗曼史更是一波三折奇事连连。

在二十世纪中国的变迁史中,她的故事,的确具有女性奋斗的代表性。又因她的公公是国民党叶楚伧先生(抗战时国民党中央党部秘书长,早年曾任职正中书局总编辑等),加上她自己法国留学的背景,故与国共双方的领导人物多有渊源。

近年来,颇有人想写她的传记,无奈早年的经历资料难得,而且大陆年轻的作家,对不同世界的生活实况也较不易把握,故始终未成。而我恰好与她有六十年的情谊,结果这件工作就责无旁贷地落在我的肩上了。

我本来希望写好《袁晓园的故事》后,再来写这本书。所以回到香港,见南老师时,我就说:“我正在写袁晓园的传记……”老师一听此话,未等我说完,立刻说:“啊!她的传记你来写很好。”我接着说:“完工以后我准备写有关老师的书。

” “不要写我,将来我自己写!”老师立刻回答。当头浇了一盆冷水,我心中即刻凉了半截。我该想到老师必然会反对这种事的,他所说“自己写”,也不过是一句推托话而已。但是,想到余教授的话,勇气又来了,我说:“我不是写老师的传记,我也没有这个资格,更没有能力写老师的传记;我只是写我所经历的与老师有关的事,叙述真实的经过,给大家知道罢了。

”我不但决心要写,而且要提前写。于是就搁下了《袁晓园的故事》,动手先写这一本。

至于南老师,他其实不在乎别人的赞誉,也不介意别人的毁损。以我三十年来冷眼所见,他所注意的,只是自己的起心动念;是否能独善其身,是否可兼善天下。四川才子谢无量我初次见到南老师,是一九六九年十月底的时候。

那天台湾师范大学有一个讲演会,主讲人是南怀瑾先生,讲题是“佛学概论”。听到“佛学概论”这个题目,使我想到一本名为《佛学大纲》的书。这本书的作者是谢无量先生,他在早年曾任北京大学哲学教授。

因他是四川人,抗日战争一开始,他就回到了成都。谢先生不但文哲方面学问高超,受人崇敬,他的字也是潇洒自如,别有韵味。一九四0年的夏天,我正在成都考大学。有一天晓园大姐嘱我顺路到提督东街一个地方,去找一位谢无量先生,因为谢先生要送她的字已经写好了。

当我找到那个地方时,发现原来是一所庙宇,名叫三义庙。进了大门靠左边的一间,好像门房一样的屋子,里面桌子前坐着一位胖胖的、弥勒佛一样的中年人,就是谢无量先生了。

只见他左手拿着一把芭蕉扇,右手在写字。这间屋子简陋极了,木桌上有一把小泥茶壶,桌边放着两三本书,最上面的一本,映入我眼帘中,就是《佛学大纲》。大概“佛学概论”差不多就是《佛学大纲》吧。

现在听到南老师要讲佛学概论,自然就联想到《佛学大纲》,接着又想到谢无量先生了。说了这么多有关谢无量先生的话,是有原因的,因为袁焕仙先生带领弟子南怀瑾等的“维摩精舍”,就是设在三义庙这个地方。当时袁焕仙及谢无量二位先生,都是四川文化界响[左口右当][左口右当]的人物,只不过,那时的我不知道罢了。

当我看到谢先生时,心中颇为纳闷,为什么一个书法家坐在庙里写字?为什么一个文化人衣着又那么随便呢?回去不免好奇地问晓园大姐,她说:“是啊!

他就是那样一个不拘小节的人,可能四川的文人都比较潇洒吧!”那年秋天,我前往西昌去上学,西昌就是现在发射卫星的基地。在一九四0年时,因为日本飞机常到成都轰炸,不能安心读书,所以虽然考取了成都的光华大学(因抗战从上海迁至成都),但为了躲避轰炸,仍选择了西昌技艺专科学校。

这是一所农工专科,位于西昌邛海对面的庐山,是借用半山的庙宇作为校舍的。到了西昌入校,才发现谢无量先生的女儿谢祖琰,也在那里就读。

她念的是蚕丝科,我读的是土木工程科。学校的校长李书田,是颇有名气的,他原是天津北洋工学院院长,那是全国驰名的学校。一九九七年诺贝尔物理奖的得主朱棣文博士,就是李书田的外孙,当时朱棣文的母亲李贞,也是我们西昌同一个学校的同学。

在国学日渐升温的今天,南怀瑾正在成为一个神话中人。我本以为,作为老先生的儿子,南一鹏之所以加入国学大军,不外乎是想把父亲进一步捧上神坛,但事实上,恰恰是他,想把父亲从神坛上请下来。

此后,徐茹开始关注南一鹏,并与其频繁沟通。搜索南一鹏的资料时,她见到了南在上海的一次演讲视频。视频中,当南一鹏讲到“当你为这个民族付出时,这个民族也会拥抱你”时,当场泣不成声。“那一幕深深地震撼到了我。”徐茹说。

60岁这一年,南一鹏决定接过先父南怀瑾的衣钵。其时老先生已经往生近3年了。他把自己的首场演讲放在父亲曾经生活过的杭州,时间就定在2015年元旦。我与他约定,开讲之前,我们先聊聊。这人斯文、谦和,但也干练。短头发、小眼睛、眉毛下垂,他笑得总是那么开心,一望即知出身家教极好的人家。与场面上那些穿梭如鲫、装腔作势的“国学大师”不同,南一鹏并不穿中式衣裳,这让我稍微有点想不到。

记者:你个人最喜欢父亲哪本书?

南一鹏的母亲是东北人,不到20岁的时候,就跟着部队一路逃难到了台湾。在基隆,她住的旅馆失火,烧光了她随身带的私人用品。那一天晚上,南怀瑾帮忙去救火,两人由此认识、结婚,并相继生下了可孟、圣茵、一鹏、国熙姐弟四人。四人都受到了良好的教育,年轻时都去了美国,国熙后来定居香港。

南一鹏是在父亲身边待的时间最长的孩子,在台湾大学毕业、服满兵役,已经25岁时才移民美国。此后,他在美国搞软件开发,做贸易公司,组织华人互助团体,参选所在城市议员,娶妻生子,每年也会回国看望父亲两三次。

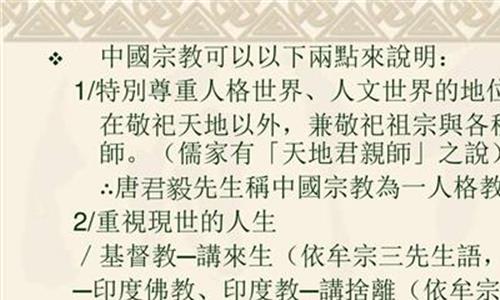

记者:台湾是现代新儒家的重镇,熊十力的三大弟子牟宗三、唐君毅、徐复观的学术活动主要就在台湾,他们也被称为现代新儒家的第二代。你父亲跟他们有交流吗?

记者:你父亲推崇“视天下人为子女,视子女为天下人”,你小时候,父亲是不是经常不在家?你母亲和你们兄弟姐妹是不是也很有怨言?

汇论贡献纵观南怀瑾一生的主要成就总共分为四个方面:禅宗佛学、文化教育、政治行动、经济贡献。

南一鹏:我们家各种各样的书应有尽有,甚至包括天文物理的书。父亲非常重视这些学问,他对西方文化其实很了解。很多人以为南老师只是国学大师,可是不了解他对西方文化下过一番功夫研究。我从小读中国的《三国演义》、《封神榜》、《镜花缘》,也读希腊哲学史、希腊罗马神话、安徒生童话,甚至迪士尼出的卡通书。我到美国去的时候,还从父亲的书架上拿了美国通史和一本《数学漫谈》。

宋钏、小舜留在了大陆。父亲不在身边,二人均未受到完整的学校教育。宋钏很小的时候就外出打工谋生,常年不在家乡。小舜在家陪侍祖母和母亲,后来自学中医,成了温州小有名气的医生。宋钏、小舜兄弟一个为人豁达,爱讲笑话,一个严肃沉稳,刻苦自励。

南一鹏:他们大概是学术界的学者吧,我父亲跟他们基本上没有交流。我父亲在台湾的名气最早局限在佛学界,《论语别裁》出版以后,学国学的人才突然知道他。那时候牟宗三他们都已经在很有名的大学里面任教了,他们教什么、有什么科目,我真的不知道。

![>[转载]熊十力生平简介](https://pic.bilezu.com/upload/1/10/11062630526a43e7d2895c2c75b2842d_thumb.jpg)