首次披露:黄维晚年在南岳回忆当年真实的战争细节!

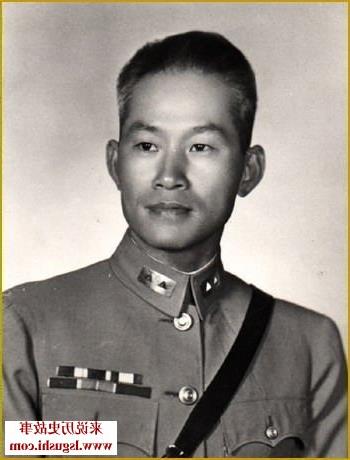

黄维(1904.2.28~1989.3.20),号悟我,蒋介石为其改号培我。江西贵溪盛源乡人,黄埔军校第一期毕业学生,淮海战役时任十二兵团司令。1948年12月15日,44岁的黄维在双堆集突围被俘,当了27年囚徒。1975年3月,作为最后一批战犯被特赦时,已满71岁。

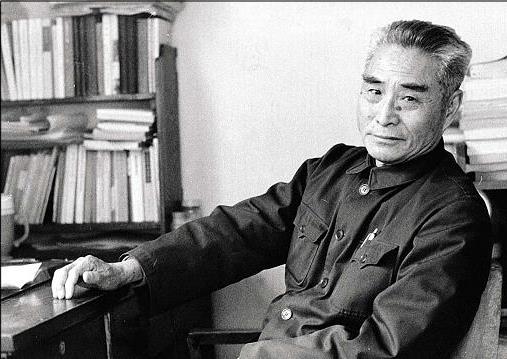

1987年夏季,黄维随全国***休假团到湖南衡阳休假,笔者与他相处半月之久,他破例敞开心扉,与笔者畅谈许多鲜为人知的心里话。一年半后,赴台湾前夕,不幸心脏病突发,驾鹤西去。他的谈话,可视为暮年心迹的真实表露,故记述于此。

五岳独秀的南岳衡山,雄峙于河中大地,而海拔六百多米的磨镜台,群山环抱,绿荫如盖。夏日,长沙气温达四十摄氏度以上,磨镜台却温暖如春,只有二十度左右,是避暑消夏的胜地。蒋介石宋美龄曾五到磨镜台。

1987年7月末,全国***休假团一行30余人,下榻于南岳磨镜台宾馆新建的五号楼。

众多委员中,有一位大名鼎鼎的人物,他就是***在《敦促杜聿明等投降书》中多次提到的***十二兵团司令黄维。

每当旭日东升或夕阳西沉,在晨钟暮鼓中,人们总能看到一位精神矍铄,鹤发童颜的老者,身着浅灰色派力司上衣,脚踏圆口布鞋,手拄拐杖,在山阴道中漫步,累了就双手扶着拐杖,昂然屹立,神态矜持。陪他漫步的是一位六旬妇人,讲一口苏北话,后来才知,她是黄维的第三任夫人史大姐。

磨镜台来了个大人物,媒体当然趋之若鹜,无奈都碰了一鼻子灰:“老头子挺顽固,无可奉告!”当时正好在此主持笔会的我对此颇为好奇,很想探索这位“南岳怪客”心灵深处的奥秘,并相信“精诚所至,金石为开”。

于是我寻找机会,跟苏北老乡史大姐套近乎。我们攀谈时,黄维一副事不关己的样子。跟史大姐熟识后,我便常常伴老两口饭后散步。一天傍晚,我们走到五号楼下边一块巨石旁边,黄维用拐杖指着巨石上磨盘大的石刻上,涂了红漆的“祖源”二字,打听它的由来。

我说,南宋七祖怀让和尚常在这儿用砖头磨石头,从而感悟了对面小山上不同宗派的和尚马道一,归顺南宗怀让。“1943年2月18日,蒋夫人宋美龄在美国国会演讲时,就是以磨镜台的传说结束的。”

黄维很感兴趣,因为宋美龄是他十分尊重的校长夫人,“蒋夫人也来过南岳?”

“来过多次,第一次是1932年11月2日,蒋介石伉俪在陈诚、何键陪同下,在一号楼住了四天。抗战期间也来过好几次。”

“我知道,蒋夫人的演说轰动海内外,但不知她还谈到磨镜台。”黄维饶有兴趣。

那是1943年12月,为了争取美国等西方国家对中国抗战的支持和援助,受蒋介石之托,出访北美,宣传中国抗日的宋美龄,出席了美国国会为她举办的专题演讲,发表了《战争与和平》的即席演说,最后,以磨镜台的传说结束了演讲:“这个故事发生在我国衡山地区,叫磨镜台的传说。一千余年前,衡山地区有一座古庙(即福严寺),庙中一位住持(即七祖怀让和尚),天天在石头上磨一块砖,日复一日,年复一年。一天,一个小和尚(指马道一,与怀让不同宗派)问他:‘住持师父,以砖磨石,究何为乎?’住持答道:‘余欲磨砖成镜。’小和尚说:‘住持师父,磨砖成镜,不可能也。’住持说:‘这与你整日念阿弥陀佛以求福祉是同样不可能的。’这个故事讲完了,我是说,我今日对贵参议院诸位参议员,以及旁听席上的诸位女士与先生,愿更进一言:吾人之诸领袖,倘无吾人全体积极协助,不能实现此种共同理想。此磨镜台故事之教训,乃诸君与余深切领会者也!……我们不但要有理想,而且应以实际行动实现此种理想!”参议员们都为宋美龄的真诚所感动,全体起立,掌声雷动,磨镜台的古老传说,也随着宋美龄的演讲而蜚声海内外。

黄维微微点头,似有所悟。磨镜台的故事似乎叩开了黄维的心门。

黄维从黄埔一期毕业后,跟随蒋介石东征北伐,屡建功勋。他20岁当团长,24岁当旅长,34岁当军长,44岁当十二兵团司令,在他戎马倥偬的一生中,自有辉煌的一页。

我首先与他谈起1932年1月,驰援赣州时,与***交战的往事。对于攻打赣州,***至死也没弄明白,让他头破血流的不是马昆,而是真正的“克星”黄维。

“***”时期,***身陷囹圄,他写的交代材料,去世后被整理成《***自述》一书。书中写道:赣州城“久攻不克,(敌)援军既到,又未迅速撤回,屯兵城下,相持日久,兵力疲劳,致遭敌袭。此事直到1965年看到***出版的文史资料,登载当时守赣州的旅长马昆写的一篇守赣州经过,才知当时马旅是八千人,地方团队经过改编整训一万人,共一万八千人。我三军团兵力才一万四千人,敌以优势兵力,据坚防御,当然不易攻克。敌情没有弄清楚,就贸然攻坚,这也是一次严重的错误。”史料上很少看到***承认犯了“严重错误”,可见在他戎马一生中,此战教训是何其沉痛。

当我向黄维提起这段往事时,他先对马昆的回忆文字表示不屑:“马昆瞎吹,我已在文史资料上给予补正。”(笔者查,为《文史资料选辑》第九十一辑,黄维《对〈蒋军赣州守城战役亲历记〉的补正》)。

“那么,请您谈谈真实情况好吗?”

一提起赣州之役,黄维顿时目光炯炯:“红军围攻赣州时,十八军兼程驰援赣州。我是十八军十一师三十二旅旅长,在沙地驱逐红军的游击队后,直抵赣州北门,架成浮桥,在黄昏后率部三个团入城,立即接替北门、西门、南门的城防守备。当夜,红军在东门爆破城墙,部分突入城内,经马昆旅反击,被打出去。又经四五天,工兵营坑道挖成后,师长罗卓英命令总攻,三十二旅于夜半后,由坑道潜出城外,六十五团围困红军一个师,从师长侯忠英以下全部俘获。***只知马昆……嗯,都过去五十多年了。”

“刚满二十八岁!”他颇为得意地说。

“***比您大六岁,陈诚也比您大六岁。”

“对的!”黄维附和道,提起陈诚(1898~1965),他肃然起敬。如果说,蒋介石对他有知遇之恩,陈诚则是“恩重如山”。

陈诚一直是黄维的顶头上司。黄维30岁接任陈诚的十一师师长;34岁时接任陈诚的十八军军长;陈诚任国防部长,黄维为后勤部副总司令,人们称他是“陈诚的影子”。

无奈,成亦萧何,败也萧何,造化弄人。

淮海战役时,黄维任新制军官学校校长兼陆军训练处处长。而时任国防部长的何应钦,对黄维的评价是:“书生不宜典兵。”他想要让自己的亲信出任十二兵团司令,从而削弱陈诚的势力。蒋介石左右为难,遂让林蔚去上海,征求在那儿养病的陈诚的意见。陈诚在他的两名爱将黄维和胡琏中,选择了黄维出任十二兵团司令,而胡琏(1907~1977)成了他的副手。

具有戏剧性的是,在双堆集被围时,被***称作“狡如狐,猛如虎”的胡琏,把最新式的坦克让给黄维,自己坐上旧坦克,成功逃脱,而黄维坐的新坦克,走了十四里,离友军仅剩四华里时,抛锚了,成了解放军的“瓮中之鳖”。

黄维的成名之战,是1937年“八一三”淞沪会战时的罗店之战。谈到罗店之战,黄维既兴奋又沉重。这场战役,应了一句古话:一将功成万骨枯。

“我当时担任十八军六十七师师长,在罗店死守一周,打到最后,手下三个团长,一个战死,两个重伤。师部除了一个电报员,连文书、炊事员都拿枪上阵去了。战后整编,活着的连一个团都凑不上,非常惨烈!”

1979年12月,全国***组团赴上海,没有安排自由活动时间,可身为***委员的黄维坚持要去“八一三”淞沪抗日旧址凭吊,他公开说:“‘八一三’淞沪之战,曾震动国内外,我在那里负伤流血,我的兄弟死了数千人。我不赞成抗战是***一家领导取得胜利的说法,特别是抗战之初。”

在南岳磨镜台,他与我熟识后,曾说过一句话:“***抗日,从三万人抗到一百万!”

1948年12月15日,44岁的黄维在淮海战役的双堆集突围战中被俘,当了27年囚徒。这场战役可谓黄维心中永远的伤疤。

有一次在磨镜台,我和宾馆副经理彭爱菊曾专门请他谈淮海战役,他至今仍称之为“徐蚌会战”。他显然不想多说,于是轻描淡写:“胜败乃兵家常事,徐蚌会战,败就败在杜聿明指挥失误。”听说有一次黄维对采访者吼道:“咱们各退二十里,再打一次!”可见他是不认输的。

另一晚,黄维的兴致挺高,敞开心扉,无所不谈。我很想再让他谈谈淮海战役及在战犯所的种种,于是小心翼翼地问:“前段时间我翻阅香港报人唐人写的《金陵春梦》第八册,写到1949年11月,在安徽宿县双堆集,你和你的副司令胡琏、吴绍周突围的情况……”我故意省略他和吴绍周被俘的话题。

谁知,黄维像被电击一般,倏地一下从椅上站起,怒不可遏地说:“胡说八道,我要控告他!”

淮海战役是黄维永远的痛,我无意中刺痛了他那根敏感的神经,一时气氛很尴尬。稍停片刻,我多次安抚,并言明唐人已于1981年底在北京病逝了,他才稍稍平息下来。

他仍是那句老话:“胜败乃兵家常事,徐蚌会战,败在杜聿明指挥失误!”

三十八年弹指一挥间,即使到了1987年,黄维心中的块垒依然耿耿。这些已去九泉的老人,对于那些历史旧账,是是非非,是纠缠不休,还是握手言和?我们无从得知。

后来,黄维又谈到在战犯所的故事。黄维原名“悟我”,后改为“培我”。可就为“悟我”“培我”之名,在战犯管教所里,他曾跟学习小组长打过一架。

在战犯所,他对学习小组长邱行湘没有好感,认为这个原陈诚的卫士长“一点气节都没有”。可邱行湘不服气,反唇相讥,在会上揭发道:“黄维本来字‘悟我’,一次蒋介石给黄维一张自己的照片,在背后题字落款错写成‘培我弟惠存’,黄维就此改称‘培我’。嘿,连自己祖上起的名字都可以随便改的人,有什么资格谈气节。”黄维顿时火冒三丈,跟邱行湘扭打起来,这也成了战犯所的一段“名人轶事”。

改名一事,事出有因。淞炉会战后的1938年,黄维被蒋介石任命为十八军军长,矢志杀身以报。在从皖南转战江西途中,蒋介石召见黄维,并赠他一张戎装照,照片背面写着: