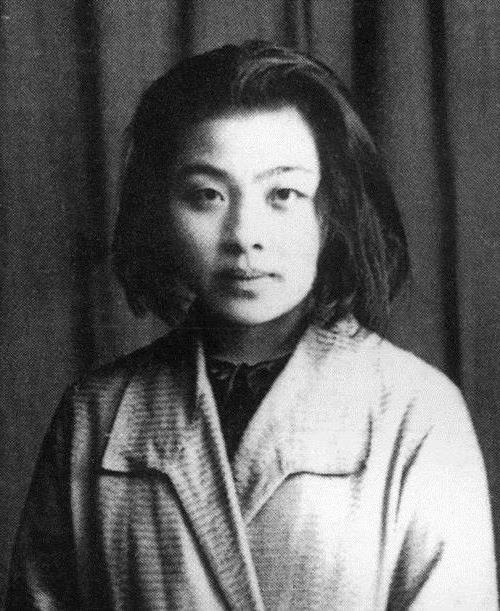

丁玲和她的《母亲》

我最后一次见到丁玲,是1985年8月的一个上午,这是我在一年中有幸和她会面的第三次,也是最后一次。地点是在木樨地22号她的寓所,任务是请她审看《莎菲女士日记》电视剧的成片。事情已过去20年,当时的情景却历历在目。在这次晤面时,曾有机会谈及她的另一部小说———《母亲》。这虽然不是当时会晤的主要话题,但从她的言谈中,却流露出她对这部作品的创作构想以及她对母亲的崇敬、爱戴和历久弥新的骨肉之情。

话题是从莎菲女士制成电视剧引出的,当时现代小说学会有意连续做几部二、三十年代的优秀小说,形成近现代小说电视化系列,他们嘱我问问丁玲本人对自己作品有什么打算于是在《莎》剧座谈结束时,我问丁玲:“在您的小说中还有哪些更适合拍成电视剧”丁玲笑笑说:“我的小说都不好拍电视剧,情节性差,这部莎菲就够为难你们了。

”我说:“不是也拍出来了么大家刚才看了样片都说还可以,您也放行了……”她说:“还要经过社会检验呢,要等播出来观众认可才作数。

”她看看身边的陈明说:“你说还有什么?”陈明想了想说:“你们可以看看《母亲》。”这是我事先没有想到的。丁玲问:“有书吗?”我说我们回去找。她对秘书王增如说:“给他们拿一本。”增如从刚出版的《丁玲文集》取出第一卷,交她签名后送给我们。

她又问:“读过吗?”我说:“上中学时读过,已经四十多年了……”她说:“这部小说我没有写完,只写了四章。原计划写三十万字,后来只写了十万,因为当时那个刊物停办就中断了。

后来几次拿起笔来想续写,都因当时的环境不好,或心情不好或身体不好就放下了。”我后来还提到她的另一部长篇《韦护》,她说:“《韦护》不好,它是我第一部长篇,我当时还没有驾驭长篇的经验,写得松散,特别是男女主人公的爱情纠葛,还没有脱开‘革命加恋爱’的格局,有些故事是听来的,讲别人的故事。

所以它不像《母亲》,小说里的情景都是我亲身的经历,亲自的体会,是刻骨铭心、终生难忘的呢……”话说到这里便停了下来,因为当时看片的客人正在离去,她一面送客人一面对我说:“如果你们真想拍,以后可以再安排一个时间……”

这是分手时我听到的最后一句话,她说得很从容,很自信,显然认为自己还有很多可供安排的时间。我知道,她还有很多事要做,她要编《丁玲文集》,要完成长篇《在严寒的日子里》,甚至还要续写《母亲》,等等。她这年已经81岁高龄,长期在逆境中生存,她的健康状况在岁月中大量流失、衰减。

那次会面以后,不久她便因病住院了。1985年底曾一度病危,凭着她的坚强和信念,居然挺了过来,但病情时好时坏,始终没有出院。她病殁于1986年3月4日,距离那次看片仅有半年多的时间。

她没有看到《莎菲女士日记》在中央电视台正式播出,曾纳入她生命信息的电视剧《母亲》,也因现代小说学会的换届和她的逝世而流产。她为自己的小说转换成电视剧所下的预言,终成谶语。

这些当然都是以后的事。在当时,我领命改编《母亲》,几乎是以宗教徒式的虔诚并带着一种历史使命感立即投入工作的。我认真地读了两遍小说,重要章节我都作了笔记和卡片,我甚至想用套层结构叙事,以增加这部戏的容量和可看性。

这些到后来,自然都成了无效劳动。但我通过对《母亲》包括相关资料的阅读,最大的收获就是增加了对丁玲的理解,我认识了这位一生坎坷的伟大作家,她的多层面的人生经历和杰出的艺术才华。

丁玲四岁丧父,母亲于曼贞是一位受新文化熏陶的旧式女性。丈夫死后,封建大家庭濒临崩溃,五岁的丁玲不得不随母亲移居到常德的舅舅家居住。从此母女相依为命,过着相对稳定的生活。她在一篇回忆童年的文章中说:“在那时,唯一来慰藉我的,便是母亲讲的故事。

在灯底下,我睡在母亲旁边,表姊们也钻到她的身旁,她娓娓不倦地把一些水帘洞、托塔天王的故事深深地放到我们的脑海中,那些情景,我现在想起来还如在目前。”(《丁玲研究》108页)在丁玲七岁时,母亲结交了后来成为著名革命家的向警予,思想逐渐趋于民主和革命化。

九岁时母亲从长沙第一女子师范学校毕业去桃源县任教,丁玲也随母亲入桃源县小学读书。这期间母亲常给她讲述西方著名妇女活动家罗兰夫人等的革命故事。同时她开始接触西方文学,如林琴南翻译的《块肉馀生记》、《撒克逊劫后英雄略》等,都是她喜欢的作品。

丁玲非常爱她的母亲,尤其敬重她对人生道路的选择。她小说中的主人公于曼贞,就是用母亲的真名和母亲的原型塑造的。她在1933年回答《大陆新闻》编者楼适夷的信中说:“这部小说为什么叫《母亲》呢因为她于曼贞是贯穿这部书的中心人物,她在失去丈夫之后,毅然决然地走着新的道路……要问《母亲》这部小说主要写什么那就是:以曼贞为代表的我们前一代女性,怎样挣扎着从封建思想和封建势力的重围中闯出来,怎样憧憬着光明和未来。

”(《丁玲研究》261页)丁玲在小说里极力用诗样的笔触,工笔画式的色调,营造曼贞的感情世界和她的矛盾心情。请看第二章对于曼贞的一段描写:

曼贞并不能忘记灵灵溪的,她想那里的太阳,那些在太阳里飞着的蝴蝶、蜻蜓,那些在太阳里蒸发出的草的气味,泥土的气味,那些在太阳里躲在树叶底下睡觉的小鸟,灵灵溪里的小石,在阳光下,闪着五颜六色的花纹,它们唱得更热闹了。

池子里的晴空更显得清澈,蓝得可爱更白的可爱呵她更想着幺妈,她在太阳底下,脸儿一定晒得更红了,额头上不断地沁出汗来,稀稀的银发,露出几根在她的挑花的包头里,她脸上的那些皱纹,只画出一层浑朴。在城里找不出幺妈那么一幅脸,一幅神气,曼贞常常觉得寂寞……可是曼贞又愿意留在城里,不怕这里有苦的生活等着她,她不愿再依照原来的方式做人了,要为自己辟出一条新路来,她要不管一切人的讥笑和反对,自己处理自己的生活了。

(《丁玲文集》第一卷181—182页)

这是曼贞决定留在城里到新式学堂去读书前的一段描述,她对家乡的思念是那样具体、深情,但又断然决定留在城里,试图改变自己的生活。一位感情丰富、内心凄苦而又不愿安于现状的年轻母亲的形象,跃然纸上。

丁玲在小说艺术的追求上,也是一位大胆的探索者和创新者。她在写《母亲》时只有28岁,尽管她早已蜚声文坛,但她并不满足于既得成就,时时用批判的眼光审视自己的作品。她认为过去写的一些作品中间,欧化的成分多了些,在写《母亲》时,有意识的想用中国手法,按《红楼梦》的手法来写。

她说:“这样比较民族化,跟中国传统小说对接。因为我对自己的家庭生活非常熟悉,也比较适宜这种写法。”《母亲》是一部没有完成的作品,从作者已写出的前四章来看,已经可以感觉到这部小说的规模和气势。

仅前四章,有名有姓的登场人物已达三、四十人,且眉目清晰,性格各异。人物活动的舞台也从灵灵溪牧歌式的田园转移到武陵县城喧闹的街衢。作者营造的时代氛围,透过人物命运时时感到辛亥革命大潮的逼近,一个旧世界即将崩溃,新世纪的朝阳正在升起。

我读完这部小说掩卷而思,我想,假如晚年的丁玲能给她一些时间哪怕三五年,假如丁玲生时不被无端的政治问题所困扰乃至浪费掉许多生命,假如丁玲在第一次写《母亲》时就能一次性把这部作品完成,那么以她的才力和热情,在中国现代小说史上一定会多出一部鸿篇巨制,气象雄浑,戛戛独造的《红楼梦》式的小说。