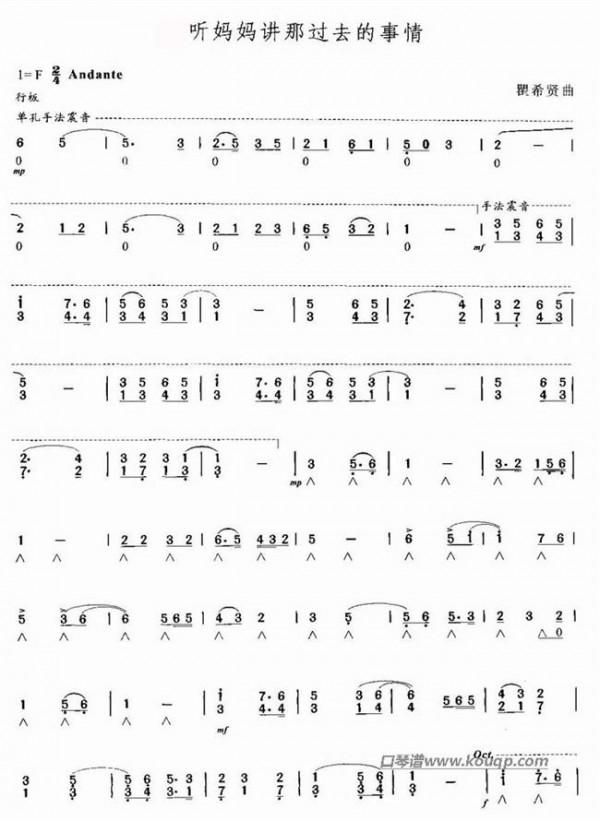

梁波罗去世 听梁波罗讲那过去的事情

听梁波罗讲那过去的事情 孙洁 我最近老在想一个问题,什么样的人社会影响最大。我思来想去,结论居然是艺人,没错儿,从艺术家到街头歌手的艺人。 这么想自然是有道理的。

因为在所有的工种里,只有艺人的产品是直接让人哭让人笑的。这种让人歌哭歌笑的本事是哲学家、政治家、科学家,甚至作家们望尘莫及的。君不见现在各大门户网站用来赚足点击率的新闻大多是艺人创造的,或名之曰,娱乐。

然而,同样是艺人,“娱乐”勃兴,“艺术”便会感觉些许落寞。发这个感慨,是因为读到了梁波罗先生的新书《梁波罗•艺海拾贝》。

在这本印刷装帧极其“新世纪”的书页里,我读到了一个(也可以说是一代)严谨的艺术家50年代的认真,60年代的艰辛,70年代的单纯,80年代的热忱,还有90年代以后的沉默。 这本书收录了24篇散文,事关母爱、师恩、亲情、友情,更多的是从这些人间情谊生发的感怀和思考。

梁先生并没有在那些不堪回首的往事上反复停留,他写自己困顿时期的迷惘与无助、茫然无措中的规避或坚持、苦中作乐时的瞬间感悟,充满了大彻大悟的超脱和平静。

他是怀着对生命本身的感恩完成这些文章的,和我们耳熟能详的梁氏朗诵、梁氏歌唱一样,字里行间透露出一种冷暖自知的从容。

比如他写和黄达亮成为“棚友”——牛棚之友的段落:“起早摸黑的改造生涯,……每当夜幕降临,革命群众离厂之后,我们始得以潜入浴室,将一身臭汗冲洗干净,……一日,达亮突发奇想说;‘我们不如一起到外面去洗?!

’”于是,“两只挣脱藩篱的大雁开始上路了。沿着漕溪北路一直朝北,待过了衡山路,已然像赛车手般风驰电掣地你追我赶起来,近五公里的路程,转眼来到静安寺附近的浴室。……”洗浴之后,二人又骑车八公里,来到“革命群众”无论如何也监视不到的燕记西餐社狼吞虎咽一番。

类似的质朴文字在书中经常出现,如奉贤牧羊、除夕接生、雨夜送医等,我都一读再读,它们满足了我对苦难的想象,也使得苦难本身大大地丰富起来。 梁先生的文字相当地好!

这多少有点出乎我的意料。因为我本来是以一个粉丝的心态买这本书看的,并无所谓文字的好坏。小时候,《51号兵站》、《蓝色档案》、《小城春秋》、《闪光的彩球》、《东厂喋血》,我都不知看过了多少遍,现在已几乎无人提起的电视剧《浣纱女的传说》、《金蔷薇》等也都记忆犹新。

我一直记得,小学时候,一天放学后,外婆说起那天居委会闯进一个不速之客,用上海话问:“请问到文化广场乘啥车子?”老阿婆们纷纷打趣:“要死唻,梁波罗,侬连文化广场也不认得啊?”这个小故事大概可以用来佐证程乃珊在序里给梁先生安的“百姓演员”的头衔大有道理!

回过来还是说梁先生的文章,一如他在影片中的形象,有一股浓郁的书卷气。

这种书卷气在现在的演艺界人士中已不大见得到,是多年读书的爱好日积月累形成的。文辞都仔细斟酌过,也像他演电影,一丝一毫没有怠慢。最难得的是对细节的捕捉,比如写为人厚道的保姆黄妈,偶然的言不由衷,“脖子会不由自主地左右摇摆,摆幅和频率与诚信度成正比”,多么市井气的细节描写!

这样的细节描写连如今的小说家笔下都不大见得到了。 就是这样温馨舒展的记述,引领我们读到了多位影坛前辈的动人故事,也读到了梁先生对电影事业和一切艺术形式的满腔热爱。

取出随书附赠的CD,放进光驱,“南屏晚钟,随风飘送,它好像催呀催醒我思乡梦……”,听,是“思乡梦”,不是“相思梦”啊!

我的久违了的80年代! 听着悠扬的歌声,眼前叠现出电影《小城春秋》里的一个镜头:越狱时刻马上要到了,吴坚却被赵雄叫去喝酒劝降。时间不留情地飞逝,赵雄讲得口干舌燥,战友等得心急火燎,吴坚安静地坐着,气定神闲,无忧无惧。多少年来,梁先生留给我的印象一直是这样从容自信,波澜不惊,这本新书也是这样。