黄永玉的书 黄永玉对读书和音乐的个人见解:不爱老友黄霑 爱崔健!

黄永玉是个有趣的怪老头,他是性情中人,却也讲原则;他看似潇洒不羁,却也深谙世事人情……今天我们来看看这个可爱的老家伙谈谈他对读书和音乐的个人见解。

文/黄永玉

“画画的人,永远是个孤独的行者。他要对付自身、身旁、世界、所有的惊涛骇浪的人情世故,用极大的克制力维持创作环境的宁静、安详。”

在1980年代中期,黄永玉有很长的时间生活在法国和意大利。在一本《沿着塞纳河到翡冷翠》的书里,他记录了这段异国的生活。

“每天提着一个在沙特买的简陋的小麻布袋,里头装着一支‘小白云’毛笔,一个简易的墨盒,几次到欧洲来都用的是它。跟一卷窄而长的宣纸。再就是一块厚纸板和两个小铁夹子;我在全巴黎的街头巷尾到处乱跑,随地画画。”

在国外那几年没有什么,意大利那边,我有个家,有时候回那里去,我女儿黑妞在那里定居。

国外就有国外的生活,有时候杂志报纸让我写写哪个东西,我就写写。其实在生活里面不重要,在那里就是休息。中国人嘛,外国文化有时候也难免沾染到了,但不是绝对的。中国文化当然是主要的。

各人有各人的生活经历,各人有各人不同的路子。人家说黄永玉是玩家,黄永玉玩得挺开心的。我不玩,不喝酒,不听卡拉OK,不打麻将和任何纸牌。吃东西也不偏爱,不是说一定要吃好东西,有什么就吃什么,无所谓。朋友来往也不是很多,就几个小时候的朋友,三教九流都有。各种各样的朋友开阔我们自己的知识,年纪大了,走路不方便,这些朋友来了,跟我谈另外一方面的知识,交流交流,有一种新鲜感,就像大家过日子一样。

除了画画,写文章,就是看书。我没有必读书,爱读什么书就读什么,包括《老子》、《庄子》、《麻衣神相》,什么书都看。我这个老头子,一辈子过得不那么难过的秘密就是,凭自己的兴趣读书。

世界上的书,只有有趣和没有趣两种。有益和有害的论调是靠不住的。这个时候有益,换个时候就变成有害了。苏联几十年前出过本《联共(布)党史》,被说成是一本对全人类命运至关重要紧要的最有益的书,怀疑它是有罪的。现在呢,变成一本有趣的书了。你可以用它去对照国际共产主义运动的发展,得出妙趣横生的结论。

读书读得最好的是钱锺书。我跟钱先生在北京西郊三里河一个大院里住过十来年,俞平伯夫妇、金山夫妇也在那里住。有的人读书像刘文彩,把读的书当成自己的财产来炫耀,就好像政治家拿官当得大来炫耀,有钱人拿财富多来炫耀一样,不但炫耀,而且架子越来越大,脾气越来越粗。

像钱锺书先生这样的,古代的书、现代的书、古代外国书、现代外国书,他都能读懂,读了能消化,他把书消化以后变成一种精深的学问,这不容易。还有就是他记性好,加上见闻广,对人生有鲜明的态度,这在老先生很难得。钱先生的书写得也好,他有人生,他的人生也很有趣,《围城》是懂得人生的大书。人生百年,能像钱先生这样已经很好了。

我这个人兴趣广泛。就连儿童画我也喜欢,中国的、外国的、非洲的我都喜欢。音乐我也喜欢,包括古典音乐、现代音乐,还有山西梆子、西北小曲。但是香港和内地那些大喊大叫的流行音乐我就不喜欢。在香港时我就对我的老朋友黄霑说,你怎么写散文写得挺好,写歌词怎么都不通?他说香港人喜欢东扯一句,西拉一句的。

在他去世前一个星期,当时湖南电视台拍一个我的专题节目,黄霑在我香港的家中接受了采访。还有什么四大天王,那些人唱的还真不怎么像话。演好声乐需要出色的嗓子,四大天王的嗓子出色吗?我听不出来。

我喜欢欧美的现代音乐,包括流行音乐。从早期的猫王,到披头士,到以后的西蒙我都喜欢。我一个朋友,音乐学院的赵院长,他就不喜欢现代音乐,我说你有没有看过披头士写的总谱?那个总谱看起来可不简单,它的旋律、节奏、配器学问**的。

我听猫王、听披头士的时候也不老啊,1957年批判我的一个罪名就是我向学生介绍欧美古典和现代音乐。那时候我还年轻,从香港回到内地,带回来一大堆欧美的现代音乐。那些乐曲的歌词真是好,不像我们今天这么混乱。

我看过一部美国电影,电影里那个纽约联邦调查局的副局长,被黑社会雇佣的杀手绑起来了,放在汽车后备箱里面,汽车在走,整个晚上就放西蒙和加丰凯尔的歌曲,让那个陷在绝境的联邦调查局副局长活下来:“你别忧愁,我愿意变成一座桥,让你从我身上渡过忧愁。”

当然,我们也有杰出的音乐家。比如崔健。他是一个开拓者,是个了不起的人。

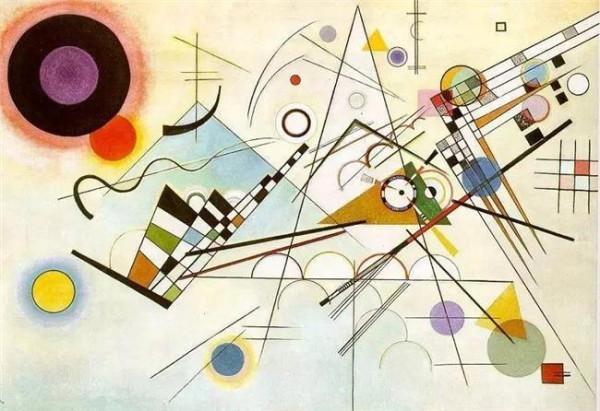

王朔我也喜欢,我觉得在将来他的文学地位是摧毁不了的。他是一个开拓者。王朔的书我都读了。我觉得崔健的精神,王朔的精神,是开拓性的。开拓什么?开拓一种境界,文艺的道路是需要开拓者的。比如说印象派,1875年,像德加、马奈、莫奈、毕莎罗,像塞尚、梵高那么一帮年轻人,一起把太阳抬到绘画里面来,这是一个开拓。

一样的道理,崔健让中国有了“摇滚音乐”,王朔让中国有了年轻的舒展。不叫苦,不哼哼,把今天的年轻的社会关系、情感抖搂出来。教一切人,包括老人如何看今天的世界,今天的底层,为新世界欢欣。开拓所向披靡的幽默强势,你没有头脑和眼睛吗?怎能叫他“痞子文学”?

有没有第二个人,全北京市的书摊都卖他的书?狄更斯当年写小说,不是一本一本地写出来,他是一天写几页,由货郎带着走乡串市去卖,人们读狄更斯的小说,货郎一次来买几页,下次来下次再买,这就是狄更斯当年的读者。我一直喜欢狄更斯在他的小说《双城记》中的题辞:“这是一个光明的时代,这是一个黑暗的时代。”

这不是小事。崔健和王朔出来的时候我们的社会是什么样子?精神和生活是什么样子?他们是在给别人开辟道路,他自己可能因为某种情况,闪避在另外一边,但道路开辟出来了。崔健是不朽的,他一定还有辉煌的未来,王朔更是这样。很多人把他们看得很普通,他们是思想者。他们可不是仅仅在音乐或文学行当混日子的人,绝对不能小看他们,当然他们也不能小看了自己。

但是作为一个读者,作为一个音乐欣赏者,我感谢他们。

真正优秀的艺术不是随便就可以否掉、贬低的。欣赏艺术的人也要有欣赏的人格,社会对待艺术不能像奴隶主对待奴隶一样。