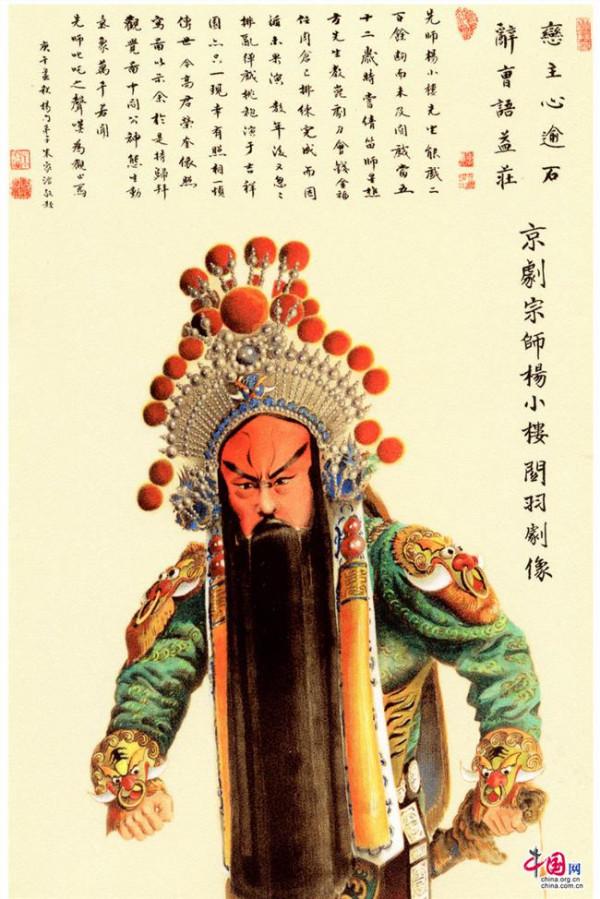

慈禧与杨小楼 杨小楼“智夺”金少山

当年杨小楼也到上海来搭班唱戏,最后一次来上海时还做了一件大好事,即把金少山给“挑”红了。

金少山本是梨园世家子弟,其父金秀山当年在京城里是陪谭鑫培和杨小楼唱戏的。金少山由其父栽培,也练就了一身基本功。也许是他运气不好,从北京来上海后,一直没唱红,只能在天蟾舞台的“班底”(戏院的戏班子,在大戏开场之前唱开场锣鼓戏的“零碎”)里混混日子。

他没成家,还抽鸦片,每个月一百元工资,一个人吃光用光。每次演出,他只上二十分钟开场戏,演完就走道,去泡鸦片烟。正在穷愁而未潦倒之际,杨小楼带了人马到上海了。

杨小楼

杨小楼一行住在西藏路福州路路口的大中华饭店,饭店老板叫戴步祥,是上海滩有名的流氓,名分仅次于黄金荣,也是地方一霸。他与天蟾舞台的老板顾竹轩是哥儿们,所以北方的角儿们在天蟾舞台唱戏,就常安排在大中华饭店住宿。那年我二十来岁,曾陪我父亲到大中华饭店看过杨小楼。坐下来聊了一会儿,他的女婿刘砚芳就说起一桩发愁的事情。

原来这次来沪唱戏已经准备多日了,当家花脸是京城里的名角——票友下海的郝寿臣。郝寿臣是学黄三的,世称花脸黄派,以道白出名。所以杨小楼过去每次到上海总带着郝寿臣,来一次一千元,回去就可以买房子了。谁知这次动身前三天,郝寿臣说是母亲病重,他不能走了,这下杨小楼有些“抓瞎”了,上海戏院的合同早就订好了,报纸上的广告都已登了多少天了,怎么能更改呢?如不更改,临时找人,找谁去呵?所以没有办法,只能先到上海再说,指望到上海看看能不能找到合适的配角,所以杨小楼路上满是心事。

他的女婿刘砚芳更是着急,因为他是为老丈人“管事”的,这个“管事”就是办公室主任的角色,哪个戏院来请老爷子唱戏,都得跟他联系,他负责统一安排,平时称老丈人叫老爷子。在北京时有时看见他推门进来对老太爷说:“老爷子,成了,一万一月。

”就是说和哪个戏院谈成了,唱一个月给一万块钱。刘砚芳小的时候非常红,与余叔岩是同学,也唱老生,自从娶了杨小楼的女儿为妻,从此就不唱了,甘心情愿为老爷子跑腿,当个“管事”。杨小楼的太太死得早,就这么一个女儿,本来就是千金宝贝,加上杨小楼进皇宫唱戏时,慈禧太后问起过他家里还有什么人,杨小楼说就一个女儿。

那时女儿还小,慈禧太后叫他带进宫来瞧瞧,带进宫后,慈禧太后还亲手抱过,还赏了东西。

这么一来,这个女儿更加身价百倍,在梨园行里轰动得不得了。刘砚芳当年曾与余叔岩一样红,自从当了杨家女婿就再也不唱了。然而这回郝寿臣“临阵脱逃”,他这个管事的就有责任,死活也得找到个像样的配角,否则可就太现眼了。

杨小楼、刘砚芳(左二)等之合影

杨小楼一行人在饭店安排停当后,天蟾舞台老板顾竹轩就来看他们,眼睛一扫,问道:“怎么郝寿臣没来?”回答说是母亲病重,不能来了,顾说:“糟了,戏(戏单上)已登了!”杨小楼问:“有无班底?”顾说:“有的。”杨小楼问:“有没有像样点的?”顾竹轩想了想,事到如今,也只好叫个“班底”上了,于是就推荐了金少山。场小楼说:“那么叫他来‘查一查’(试一试),不行的话,咱给他说一说。”

金少山此时正躺在烟铺上抽大烟,听人来叫,说是顾老板叫他去,要为杨小楼配戏,他一个骨碌爬起来,跑到杨小楼跟前一个单腿点地,张口叫大叔,并自报家门:“我叫金少山,是金秀山的儿子,请大叔多加关照。”

杨小楼一听是金秀山的儿子,眼睛一亮,金秀山当年是他的把兄弟,这下关系一下子就拉近了。杨小楼很讲义气和交情,顿时心热起来:“那咱们爷儿俩就‘查一查’吧。”试下来,到底家学有底子,还不错,杨小楼就说:“那你就上吧!”

那天上演的是《盗御马》,杨小楼唱黄天霸,金少山饰窦尔敦,在“拜山”一段对口时,两个人你一句我一句,针锋相对,珠联璧合,天衣无缝,台下的观众来了劲,给杨小楼一个“好”,金少山一个“好”,那气氛的热烈就没法子说了。第一天演下来,大家都感觉甚好。杨小楼心想,你郝寿臣想“拿”我(外界传说郝寿臣不愿出场是为了加工钱,他要三千元),能“拿”得了我吗?今后我就用金少山了。

金少山之《盗御马》

谁知这金少山功夫虽还可以,可那时思想并不过硬。第一天观众给他喝了个满堂彩,顿时不知自己有几两重了,先自轻飘飘起来,在第二天的演出中,竟想“冒”(超)过杨小楼去。可是他哪知杨小楼的功夫有多深呀,叫他愣是徒劳一场,没“冒”过去!

第二天仍演《盗御马》唱到关键时刻,他俩就“啃”上了(较上劲了)。黄天霸质问窦尔敦有一段义正词严、掷地有声的对白:“……你若是说得没有情理,又怎称得上‘侠义’二字!”接下来一段唱完,下面观众的喝彩声简直像炸了窝子似的。

再接下来就是花脸窦尔敦的一大段道白。按梨园行的老规矩,配角要的“好”不能超过主角,而金少山此时想喧宾夺主、想“冒”过杨小楼去,故意大力发挥,把“难逃云道……”一句特别冒上,为的是突出自己这段,向观众“要”个“好”。

这时锣鼓点也要听他的节奏,照行情来看,他这段超水准的发挥,肯定是赢个满堂“好”的。可是杨小楼已“轧”出了苗头,他要警告一下金少山,叫他不要忘乎所以,就在他的“难逃”二字拖腔尚未拖完之际,抢先把“尺寸”接了过去,来了个“道高一尺,魔高一丈”,比他发挥得更远,下面自然是一片满堂“好”。

可是这个“好”,就不是给金少山的了,而是给杨小楼的了。因为杨小楼对戏太熟了,他就有这个本事把你的“工尺”抢过来。金少山费了半天事,结果观众为杨小楼叫了“好”。

戏散场后,金少山自知理亏,佩服姜还是老的辣,主动跑到大中华饭店给杨小楼道歉,说:“给大叔请安。”杨小楼知其已悔过,也既往不咎,仍旧没事一样。那次演出结束后,杨小楼把金少山带回北京,从此越唱越红,以花脸唱大轴的戏,就是从他开始的。

大师兄挨了一巴掌

梨园行里等级之严和规矩之大,恐怕是其他行业难以比拟的。因为过去的唱戏人都是穷苦人出身,进了梨园行也识不了几个字,全靠师父手教口授,知道怎么唱了未必知道怎么写,很难自我发挥,一般都是师父教多少是多少。而师父身上的功夫和做派,也是上一代人代代相传。

这种传统的手工业式的传授方式,决定了师父的至高无上的行业地位,师父的意志无形中就成了行业不成文的规矩。况且一个演员一旦唱红了就可能把师父给压下去,又能赚取可观的经济利益,所以梨园行里那些不成文的规矩就特别多。

各个师父还有一套自己的规矩,以此来规范徒弟们的行为,这是非常厉害的。演员如不遵守这些不成文的“尺度”,就会被同行和世人所不耻,这在北方戏剧界是尤其厉害的。

杨小楼有几个有名的配角,所谓“三亭一德”,即范宝亭、迟月亭、刘砚亭、许德义。此四人都是一样的身份,而许德义是大师兄,可充第一配角,在台上能与师父对打的,而其他三个只能演“臭贼”,即腾空接叉之类。按梨园行的规矩,你配角本事再大,在台上也要配合着突出主角,要把主角侍候好着。

有一次许德义陪杨小楼唱戏,与杨对打,他拿把大刀,内行叫“削刀”。当配角的刀不能削得太低,削得太低主角就要频于弯腰应付,容易出现被动。而这次许德义恰恰犯了这个忌,刀削得太低,杨小楼尽力对付,头是从刀底下抽回来了,但帽子差点被削落在地,这下老头子来气了。

许德义、荣蝶仙之《巴骆和》

平时他演完下场时,他的女婿刘砚芳早在下台口等着了,杨一过来就上前搀扶着他回后台休息,可是这一次他不走了,就在下台口等着。等到许德义从台上下来,他上去就是一个耳光,嘴里说道:“谁让你这么削的?你说,是谁教你的?!”许德义还想还嘴,被众人上来劝住了。后来经人说合,师徒间又讲和了。这在当时是件很轰动的事,充分说明了梨园行的规矩之严。