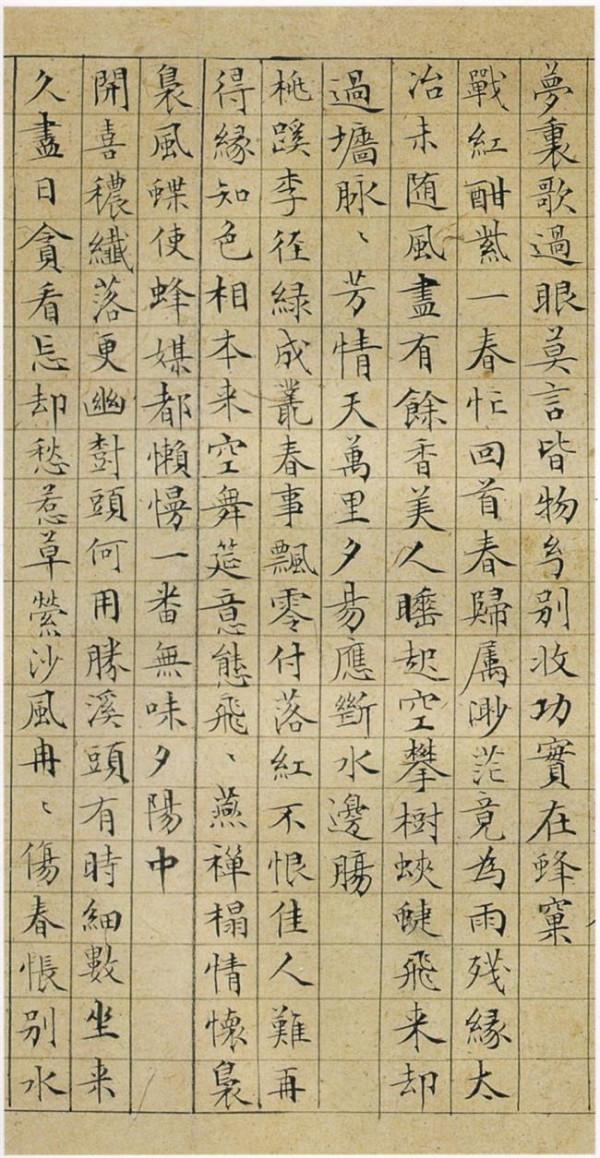

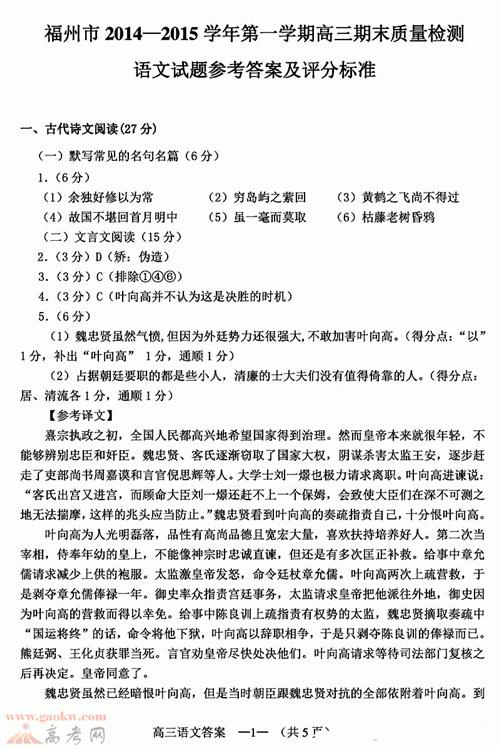

文征明小楷落花诗 苏州博物馆藏文徵明小楷《落花诗卷》(苏博本)

在传世的文徵明小楷《落花诗卷》中,有两件几乎可称是“双胞胎”之作。一为苏州博物馆藏《落花诗卷》(以下简称“苏博本”),金粟藏经纸本,内纵14.5厘米,横193.3厘米。曾著录于顾文彬《过云楼书画记》卷四。

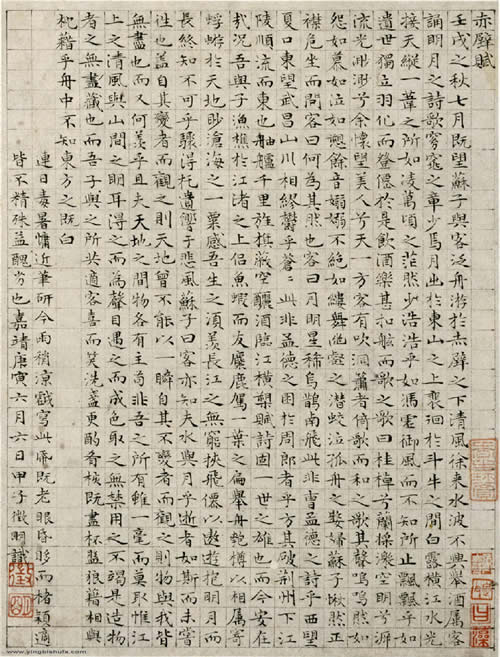

卷上有清人钱泳、吴云两家鉴藏印,拖尾纸上有顾文彬、费念慈二跋。另一为香港艺术馆藏《落花诗卷》(以下简称香港本),原为香港收藏家刘均量先生虚白斋旧藏,尺寸不详。未见著录。卷上有近现代人张凝祥、容文蔚、鹤山冯氏等人鉴藏印。

两件《落花诗卷》相同之处为:沈周《落花诗》十首,文徵明和答十首,徐祯卿和答十首,沈周《再和徵明昌穀落花之作》十首,吕秉之《和石田先生落花十首》,沈周《三答太常吕公见和落花之作》十首。文徵明弘治甲子(1504年,文氏三十五岁)十月跋记。全卷共计六十首七律《落花诗》。沈、文《落花诗》均刊刻于两家诸种诗文集中,但墨迹本与刻本在文字、诗篇次序等方面多有不同。

两卷墨迹还有不同之处:苏博本均署款“文璧”;香港本一处署款“文璧”,而跋记中则均署款“文壁”或“壁”(计有四处)。苏博本首行为:“詠得落花诗十首。沈周启南。”香港本首行为:“赋得落花诗十首。

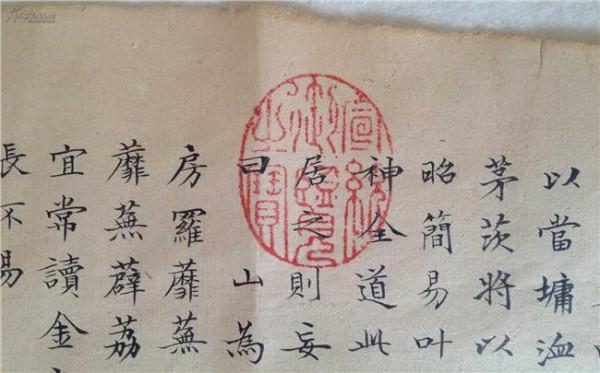

沈周。”苏博本引首为“停云生”(白文半印),卷中三处接缝纸间钤椭圆朱文印“停云”,跋末署款下钤“文璧印”(白文)、“悟言室印”(白文)。香港本引首为“停云”(白文长方印),跋末署款下钤“文璧印”(白文)、“衡山”(朱文)。两卷墨迹除诗篇次序有所不同外,最主要是跋记文字有诸多不同。下列以香港本录跋文,()中文字为苏博本有,而香港本无,或文字有异:

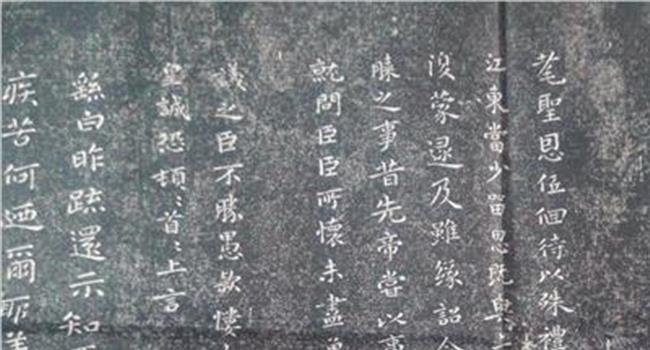

弘治甲子之春,石田先生赋落花之诗十篇,首以示壁(璧),壁与友人徐昌榖(甫相与叹艳)属而和之。先生喜,从而反和之。是岁,壁(璧)计随南京,谒太常卿(加禾)吕公,(相与叹艳),又属而和之。先生益喜,又从而反和之。

(自是和者日盛)其篇皆十,(总其篇若干)而先生之篇累三十(而已始成于信宿,及其再反而再和也)皆不更宿而成,成益易而语益工。其为篇益富而不穷益奇。窃思(惟)昔人以是诗称者,唯二宋兄弟,然皆一篇而止。

(而妙丽脍炙,仅仅数语耳。若夫积咏而累十盈百,实至先生始。至于妙丽奇伟,多而不穷)固亦未有如先生今日之盛者。或谓:“古人于诗,半联数语,足以传世。而(取以自况也。是皆有心为之)先生为是不以烦乎?仰有所托而取以自况也?”是皆有心为之。

而先生不然,兴之所至,触物而成。盖莫知其所以始,而亦莫得究其所以终。(其积累而成,至于十于百,固非先生之初意也)而传不传又何庸心哉?惟其无所庸心,是以不觉其言之出而工也。(而其传也又奚厌其多耶)至于区区陋劣之语,既属附丽。其传与否,寔(实)视先生。壁(璧)固知非先生之儗,然亦安得以陋劣自外也。是岁十月之吉,衡山文壁(璧)徵明甫记。

从上述两本跋文可知,苏博本跋文详于香港本。检阅有关沈、文诗文集印本,苏博本诗歌、跋记文字和诗篇次序等,多与《石田先生诗钞》(以下简称《诗钞》)卷八中相同,有个别文字不同。《诗钞》主要有钱谦益编撰,崇祯十七年(1644)由钱氏弟子瞿式耜所刻。

沈周《落花诗》三十首亦见《石田诗选》(明正德安国刻本)和《石田先生集》(明万历陈仁锡刻本),但各诗与《诗钞》和苏博本在诗篇次序有错落,诗句亦有异处。又,文徵明跋文始见于《诗钞》,而在此之前的其他沈、文诗集中未见。或可联想:苏博本似乎与崇祯刻本《诗钞》有一定的关系。但《诗钞》并非是苏博本的“母本”或底本,因为两者在文字方面有诸多不同。

比如,苏博本中沈周《詠得落花诗十首》第一首第一句:“富逞秾华满树春。”《诗钞》为“富逞秾华满意春”;苏博本中沈周《詠得落花诗十首》第三首有句:“懒被风扶江上楼。”《诗钞》中为“懒被风扶强上楼”,香港本同诗(卷中为第四首)也是“懒被风扶强上楼”。

“江”字明显是误字。又苏博本和香港本中文徵明《和答》诗第八首中有句:“江风漂泊明妃泪,绿叶差池杜牧情。”《诗钞》中为“红颜漂泊明妃泪,绿叶差池杜牧情”,红颜对仗绿叶,当胜于江风对仗绿叶。又,江风何以“漂泊”?书画家刊刻的诗文集或题跋集与墨迹本有所不同,亦属正常。但如有明显文字不通、年代不符等,当要认真校勘和考鉴。

苏博本与香港本不是出自于同一“母本”或底本,也绝非是同一时期(弘治甲子十月之吉)所写的两个墨迹本。那孰真孰伪?或是两者皆伪?启功先生曾写有《文徵明的原名和他写的〈落花诗〉》一文,他主要从“文壁”与“文璧”的真伪来鉴定香港本:“不但楷法精工,而且署名无讹,可称是我平生所见文氏所写这一组诗的许多卷中唯一可信的一卷真品。

”他还解释为什么文徵明《答和》诗下是“文璧”:“那个土字中间一直写得微短,遂给‘玉璧说’者留下了空子,在土字上边挤着添了一小横,总算符合‘玉璧说’了,谁知此人性子太急,见了土字就加了一小横,却没有料到,文氏跋中还有四个壁,那些土字都写得紧靠上边的口字,竟自无处下笔添加那一小横,只成一玉四土,即投票选举,也不能不承认土字胜利了。

不知何故,文氏未钤印章,于是,‘玉璧说’者又得机会,加盖了‘文璧印’和‘衡山’两方假印。”启先生似有自由心证之嫌。因为他无法解释:在此卷的五个壁字中,为什么单独第一个壁字会“土字中间一直写得微短,遂给‘玉璧说’者留下了空子”?

苏博本《落花诗卷》,中国古代书画鉴定组编《中国古代书画目录》(第五册·苏州博物馆。文物出版社1988年)中鉴定结论:杨仁恺:“待考。”刘九庵、傅熹年:“伪。”可见此是一卷有真伪争议之作。但劳继雄《中国古代书画鉴定实录》(第四册·苏州博物馆。上海:东方出版中心2011年)中却记录为:“真迹、精。”

周道振在《文徵明书法伪作考》(见《书法丛刊》2001年第三期)一文中,将苏博本和香港本均列为伪作,归类为“书体肖似”之作,并认为“皆出同一人手”。但主要依据还是“文壁”与“文璧”的问题。在老一辈鉴藏家中,如吴湖帆、徐邦达、启功、周道振等均认可文壁,而认为文璧乃讹误。

吴湖帆一九四六年在其自藏文壁款《郊原春风图》轴(西泠印社2005年秋拍图录)边绫上有题云:“衡山先生初名壁,四十许以后方以字行。故早年所法三赵而秀美特甚者,多署文壁。

晚年仿董巨、仲圭者,乃署徵明,赝本往往作璧,误也。”壁为二十八星宿之一。文徵明兄文奎,弟文室,奎与室均带土字,亦为二十八星宿之一。又,苏州文氏家族祖先、南宋名臣文天祥有一子(一说弟)名文璧,故文氏后裔在取名时,不可能不避“家讳”(谱讳),这也是古人在取名字时一个最基本的规则或常识。

壁与璧之争应该早已有公认定谳,但近几年来有一些年轻学者对此提出了异议,如郭伟其《停云模楷》(中国美术学院出版社2012年)。苏州博物馆李军在《文章江左诗赋落花——文徵明与〈落花诗〉》(见苏博编《衡山仰止:文徵明的社会角色》,故宫出版社2013年10月)一文中也说:“启功先生仅从虚白斋本身就不甚分明的‘壁’、‘璧’差别,来断定刘氏藏本‘是我平生所见文氏所写这一组诗的许多卷中唯一可证可信的一卷真品’,似不无可商之处。

”言下之意,苏博本也是“真迹”。如果不认可“璧”字之误,则争论双方将永不可能有共同语言。坚持“璧”亦真者,目前没有确凿和令人信服的史料依据。传世书画著录、文徵明诗文集和有关文献史料中的“文璧”,极可能是手民之误,或本身就是伪赝之物,或是故意留下的“暗门活口”,因而以讹传讹,以致后人盲信。

但有一现象也应该值得注意,即署款为“文壁”的绘画真迹中确实钤有“文璧印”。如台北故宫博物院所藏《雨余春树图》轴(38岁)、《绿荫草堂图》轴(47岁)。

或是“文璧印”为后人妄钤,或是曾有“文璧印”真印?今学界大多已有共识,文徵明四十八岁(一说四十二岁)后,不再署款“文壁”,而署款“徵明”,直至九十岁辞世。

类似于苏博本和香港本的文徵明书《落花诗》墨迹,另在清人陆时化《吴越所见书画录》卷三中也有一件(今已不传),纸本册页二十幅,每幅画乌丝栏九行。册前有周天球题引首,册后有文徵明曾孙文从简跋记。除个别诗篇次序与苏博本略有不同外,其他均同。

顾文彬《过云楼书画记》中另还有一件文氏《落花诗》卷,与陆氏著录本几乎相同。卷后有董其昌、陈继儒题跋,晚清吴门画家张培敦旧藏,顾氏曾将之刻入《过云楼帖》中。徐邦达曾评曰:“书尚佳,但非真迹。

”(周道振《文徵明书画简表》,人民美术出版社1985年)上述两件《落花诗》卷册,均署款“文璧徵明”。有明一代,文徵明和董其昌两家伪赝之作最多,几遍天下和著录。在传世的文徵明著名小楷卷册中,无一件是毫无争议的“标准件”,这也是一个不容忽略的事实。

如果仅从笔墨风格,诗歌文本、款署印章等方面去鉴定两件《落花诗卷》真伪,恐怕公真婆假,各自有理,难有共识。我们不妨再换一个角度思考:有谁见过在一件古书画落款中,有名与字连署者?比如苏轼子瞻,黄庭坚鲁直,米芾元章,赵孟頫子昂,倪瓒云林,沈周石田,唐寅伯虎,董其昌玄宰,王时敏逊之,王原祁茂京,金农寿门,等等。

有者多伪,或皆存疑(如“鲜于枢伯幾”款)。同样道理,苏博本和香港本《落花诗卷》署款“文壁徵明”或“文璧徵明”,其真伪不辩自明也。

【附注】

(一)香港艺术馆藏文徵明《小楷落花诗卷》,见《文徵明落花诗》(上海书画出版社2011年8月)

(二)苏州博物馆藏《小楷落花诗卷》,见苏博编《苏州博物馆藏明清书画》(文物出版社2006年10月)