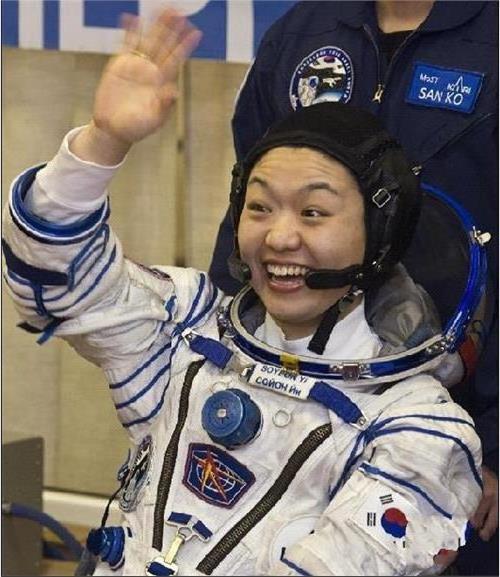

张火丁荒山泪 张火丁《荒山泪》演绎中国女性的惨痛与美(图)

"你知道么?你的特长是低头。"——这句话出自张爱玲小说《倾城之恋》,却也道出了女人的好。

张火丁纪念赵荣琛先生百年诞辰演出《荒山泪》的当晚,隔着乌压压攒动的人头向前望,戏台像是自带小射灯的水晶琉璃葱绿的镜框,在那晶绿明亮的背景帘幕的前面,张火丁扮演的张慧珠,屡屡低头。

在我们这个时代,生活中的女性以及旦角的表演者,往往具备一种昂首挺胸的神气。她们站在那里,就像站在报告厅,含混的主旨也会被她们演绎得铿锵有力——她们如革命者没有灰度。梅兰芳先生的作品《贵妃醉酒》,经她们一演绎,站在台上的也仿佛不是贵妃,只是一个女权主义者。

她们是那么独立,有力,自在,开明。张火丁有时候会被人诟病"含胸",可我认为这并不是贬义词。中国人的性感,本来就不是玛丽莲·梦露式的。林黛玉若实有其人,一定也是不挺胸的。潇湘馆只合种竹子和芭蕉,不宜栽牡丹。雨落在竹叶和芭蕉叶上簌簌的声音,就是比直接落在地上好听。

《荒山泪》的张慧珠,这一个无辜的、受伤害的、被动的女性角色,让张火丁的气质淋漓尽致地发挥所长。

第一场,举家庆贺寿诞,张火丁穿湖蓝绣海棠的褶子,围着皂色压蓝色和浅紫色小花边的饭单,饭单顶部是一支侧开的粉色玉兰。在"台令台令台令台"的小锣抽头中,她举着橙色的托盘走出来,托盘上托一个银色蓝提手的酒壶。就是在那一刻,我就看到了张慧珠这个人物。她既不同于程砚秋先生的形象,也不同于赵荣琛先生的塑造,但同样也是张慧珠这个人——一个小门小户的,干净爽洁的妻子。

吴祖光先生1956年为程砚秋先生拍摄《荒山泪》电影,因不满足于金仲荪先生的本子,曾对"寿诞敬酒"有所改造。可能他认为原来剧本中对家庭的圆满和美体现不够,会令后面遭到破坏时的悲剧感降低。

《荒山泪》诚然算是一个粗线条的本子,不像莎士比亚剧本那样人物众多、挖掘深刻,可在我的眼里,这正是中西戏剧的分野处。我们的戏曲是"用歌舞说故事",不是纯用对白。它也不是西洋歌剧,每句话都要唱出来。大多数戏曲剧本需要一流演员用他的技术和创造,去填满一个本来看上去没有什么戏的空间,去体现那"蜗角里的天堂"。

以齐如山先生的《天女散花》、《嫦娥奔月》为例,它们都是非常简单,甚至看上去粗糙的剧本,但靠梅先生的唱做念舞,舞台版充溢了美感。

《荒山泪》剧本的主要失分处在于"苛政猛于虎"的表达过于直白,还好我们有张火丁这样的好演员,让我们忘记《荒山泪》作为剧本的缺失。

这是张火丁结婚生子后,第一次出演《荒山泪》。我感觉到她细微的变化,一种更圆熟的成长。她有意无意把自己的生命体验放进了人物,在望夫、护子时,比之前更殷切、痛彻、感伤。细心的观众只要看看她望向宝琏的眼神、目送丈夫去采药的背影就知道,她比之前更有厚度,在舞台上"生活了起来"。

摄影/冯莹

这出戏的第一个重点场次是"夜织"。这也是全剧的戏核,是张慧珠作为主角第一次一个人面对观众。

记得石挥曾说:"最好的场面是场上静悄悄的,灯光暗得很,一盏孤灯,一个人凄凉地唱着‘二黄慢板’或‘反二黄’,钟声一碰,真令人神往。"

这折的唱腔从"西皮慢板"开始,先转为稍快的"西皮原板",再转为更快的"西皮二六",最后以又快又摇曳的"西皮摇板"收尾。这一段的唱腔设计就是人内心的节奏,它没有特别的声腔难度,其实极难,因为要"边想边唱"。

她和自己的担忧做斗争,还要听窗外,察风声,关窗棂,盖衣服,最后满怀心事地纺织。这一段,张火丁无微不至,于平缓里见层次,把一个等待丈夫回家的妻子,表现得栩栩如生。最精彩的是她看"风扫落叶"的时刻,先是远望,继而看到面前,边唱边再一次确认,随即面露失望之色。赵荣琛先生在"略谈《荒山泪》演出心得"中说:"这次风声,舞台上没有音响效果,但演员心里要有。"张火丁完全让我们从她眼里看到了这一阵小风。

张火丁的优点,最重要的是她不仅可以静,更可以动。在"夜织"那场,她行走在浅色的帐子和桌椅前,就像一朵安静的兰花。而在激烈的"抢子"一折,她水袖翻飞,则是这朵兰花在猛烈的大风面前忽然绽放,随即瓣落萼残。

这一段我几乎看过所有演员的版本,没有人可以望张火丁项背。

从张慧珠开始遇到官兵围堵的张皇,两只水袖在头顶翻飞,到转身后看到儿子被杨德胜问话时眼神的急切害怕,水袖抖颤,附和儿子的叙述说出"是啊",再到她眼见儿子马上要被拉走,尤其是在"哒哒哒哒"急促的小锣声中直冲而上,用水袖隔开杨德胜。

她先来一个急速转身,一只手臂空中迅速翻舞水袖,再接一个极为舒展、优美、迅捷的水袖向后张开飞起,又向身前飞落,两只水袖舞得真如白练一般,有一种狂风骤雨的美好。这一段令观众简直目不敢为之瞬!我们张开的口也还来不及闭,一个叫好声也都来不及喊完,她已极矮地蹲伏在儿子身边,搂住了他。这一连串的动作在几秒之内完成,将一个母亲护犊心切演绎得酣畅淋漓、充满美感和动感。

随后,她还有一段跌宕起伏、时快时慢、节奏感强烈、音乐感鲜明的念白,张火丁的念白功夫发挥到了极致。当她吟出"军官哪"三个字,似乎已经到崩溃边缘,她像是用手攀着悬崖,求人放孩子一条生路。而当她念"可怜我公公与我丈夫,只为觅钱纳税,俱已丧身虎口;如今只有这孤门独子,接续香烟。

望求军官,不要将他带去,若是将他带去,就把我高氏门中香火断绝了。军官哪!军官哪!你、你、你将他释放了吧",每个字都如哀猿悲鸣,杜鹃泣血,使听者不禁心撼神摇,痛不欲生。

这样激烈的动作和哀号一般的念白,使你不敢相信这就是那个刚刚在"夜织"中用慢板数着时辰,心怀忧伤的娴静女性。张火丁在"抢子"和"逃山"中呈现出来的爆发力之惊人,之贴切,我认为既是人物的,也是极具当代性的表达。

我们总说京剧要在继承中发展,我觉得这就是继承又发展,非常不露痕迹的一个例子。她改的只是表达的节奏,不再如老派的演法那么温吞。她极好地掌握了当代观众的心理节奏,却并没有丧失美和控制。

不过,也许是看《荒山泪》的遍数太多了,或者是我的年龄增长了,这个晚上我最喜欢的段落却是"荒山逼税"。

当我看到这样一个女性,一级一级走向没有灯光的所在,当我看到她的世界快要全黑了时,她的"不畏虎反向前迎",使我简直无法抑制自己的心情。

张慧珠就像托尔斯泰《复活》里的玛丝洛娃,生活在社会底层,生命和尊严被践踏,最后得到一个凄苦命运;又像是希腊悲剧里的俄狄浦斯王,命运完全不由自己掌控,是那样的绝望。

在这段里,金仲荪先生的唱辞也写得非常出色。一句"我不怪二公差奉行命令",其实是反话,却比正说还要哀痛。张火丁在唱这段时,无论神情还是做派,唱腔还是念白,都几乎到了无可挑剔的地步。在那一刻,我们所有的观者,也和她扮演的张慧珠,产生了一种来源于个体生命体验,却又不囿于个体生命体验的广大互通。

几天前,我曾在《程砚秋日记》中见到四幅票友送程先生的画,其中一幅画的正是《荒山泪》。上题四句诗:"市上民犹旧草菅,晴岚长照血痕斑。昨宵弦管多哀怨,何止鹃啼王屋山。"

想一想,2016年距离张火丁学这个戏的1993年已经22年过去了。距离金仲荪先生为程砚秋先生编这个戏,也已经过去了四分之三个世纪。一个优秀的演员正是这样可以使我们身临其境,"泪与灯花落,无处不伤心。"