陆俨少照片 郎绍君:陆俨少的绘画(二)

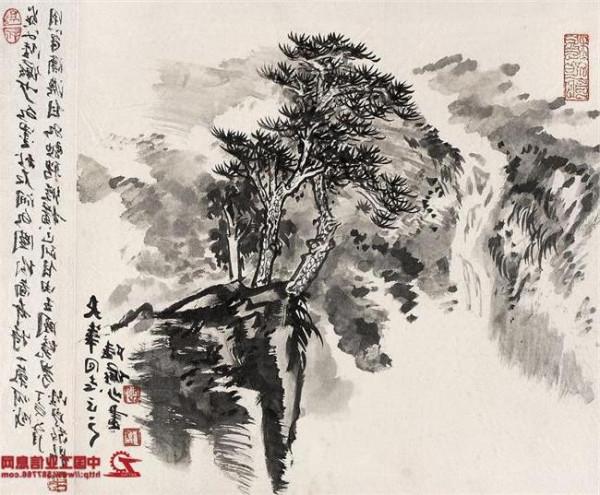

在50-70年代,毛泽东诗词陆续发表,画家们争先恐后选为画题,成为一个极具时代特色的文化现象。陆俨少也创作了不少毛泽东诗词画,如《菩萨蛮·大柏地》、《七律·登庐山》、《念奴娇·昆仑》、《沁园春·长沙》、《七绝·为李进同志题摄影庐山仙人洞》、《浪淘沙·北代河》、《清平乐·六盘山》、《七律·答友人》、《减字木兰花·广昌路上》等等。

有些题目的创作不止一幅。这些作品多横卷,多奔放的写意风格,兼以恣纵的行草题写原诗词。

强调奔放的写意风格,或许是为了与毛泽东诗词的雄大气势相一致。陆俨少懂诗,他显然知道毛泽东诗词异于杜甫诗——不仅时代不同,意象、用词、心理表现和风格气息也迥然有别。杜诗深闳沉郁,悲天闵人,高古浑成,毛诗词节奏跌宕,气势磅礴,睥睨古今。

就心理距离而言,陆俨少近杜而远毛,这不仅因为气质思想不同,也因为毛泽东是被神化的偶像,毛的诗词也被推为革命现实主义和革命浪漫主义相结合的最高典范,陆俨少只能仰视它们,只能根据权威的解释去进行图释,不可能像创作杜甫诗意画那样去感同身受的体验与沟通。

陆俨少也说:“我禀性近杜,又八年抗战,流寓四川,与杜公九载巴蜀,天涯羁旅,忧国怀乡,出处相类,心情无二。”[ 《陆俨少题跋集》第155页。]画毛泽东诗词就不同了。

从50年代70年代,不知有多少画家创作毛泽东诗意画、词意画,但真正接近其气质情怀的,则很少。如李可染大量使用朱砂积画的《沁园春·长沙》,满幅凝重而耀眼的红色,表达了个人崇拜时期的一种浪漫情绪,而与原词所写青年毛泽东的精神世界相距很远。

他没有以平常心看待毛泽东和他的诗词,无法设身处地的感受和理解诗人“问苍茫大地,谁主沉浮”的扣问,而只能把“万山红遍,层林尽染”的景语转化为“祖国山河一片红”的隐喻。陆俨少描绘同一词意的作品,描绘了湘江、桔子洲,以及红叶满山、“百舸争流”的景象,是一幅以描绘叙述为特色的横卷,没有景观与色彩的隐喻。

如果画上不题毛泽东词,与一般的新山水画并无二致。其它作品如《念奴娇·昆仑》、《沁园春·长沙》、《七绝·为李进同志题摄影庐山仙人洞》、《浪淘沙·北代河》等,也是如此。

不过,因为总是力图表现出毛泽东诗词的宏大气势,画法相对单一,强悍奔放有余而精妙含蓄不足。在艺术上大大逊于他的杜甫诗意画。

新题材的山水风景画

除毛泽东诗意画外,陆俨少还创作了很多农村、城市以及水利、交通、国防、革命纪念地等题材的山水风景作品。这些作品的一大特点,是多实景写生。前面介绍过,陆俨少面对实景,“大都采用默记的方法”,但有时也“用铅笔勾稿”,以帮助记忆。

60年代前期,出于特定题材的需要,他开始对景写生。1961年的广东之行,所画《新会风光》《广州光孝寺》《台山人工湖滨》《华侨人家》诸作,都以建筑为主体,平视构图,焦点透视,应属对景写生之作。

1965、66年所作《第一次党代会址》、《工厂》、《上海港》等,角度虽是俯视,但从画面复杂的结构、严谨的透视来判断,不是以对景写生为素材,就是参考了照片。这些作品场面浩大,对轮船、现代建筑的刻画具体而微,显示了陆俨少超出一般传统画家的写实能力。

1964年,陆俨少还画了一批以浙江、安徽风光为题的作品,如《垅上黄云稻熟天》《新安江上》《新安江发电站》《富春新貌》《山田再熟图》《搞好购销》等等,皆为高远构图,刻画山重水复中的水库、大坝、高压线、工地、梯田和农村新房舍,还有人物劳动于其间。

把现代化的人造场景植入古典山水画境,传统山水画的那种自足的自然主体结构,就被人造场景割裂了。但像《新安江发电站》这样的作品,栏江大坝成为绝对主体,传统意义上的山水画就转换为现代意义上的风景画,割裂感也随之消失。

传统山水画所追求的人与自然的和谐,是以人和人造场景对自然的服从和亲近为特点的,如“深山藏古寺”中的深山与古寺,在真实场景与画面结构中,都是以自然为中心,以服从自然主体为原则的。

山水画的一整套结构、笔墨、色彩规范,都是在这个大原则下产生的。大多数现代人造场景如栏河大坝、巨大的高压线、现代高楼大厦甚至大面积的梯田等等,无论在真实场景或画面结构中,都是以人为中心,以改造和征服自然为指归,把自然主体替换为人造物主体。

在人造物主体的“山水”作品中,传统山水画的空间结构与形式语言规范被打破、改变和削弱,是不可避免的。

50-70年代提倡的新山水画,都是遵循以人为中心、人征服自然的原则,把显示人的力量、刻画人造自然放在首位,把自足的山水主体及其表现放在次要位置。宁可不要精妙的笔墨,艺术上差强人意,也要保证内容的“正确”,是那一代画家普遍的心理,陆俨少也不例外。

他在1961年所画《怡然册》上曾写道:“石涛有云:‘笔墨当随时代。’此句当是顶门棒喝。因思于以前自谓学古人,实则仅得其糟粕而已。一千余年来山水画中颓废出世思想与今时代精神,宁有些凑合否乎?此犹水火不能相容。

而予恬然自安,不思其过,又复侈言笔墨。夫所谓笔墨者,充其极不过优孟衣冠,今时亦何用古人之翻版。孤立以言笔墨,未见其有当也。学古人要为今用,故必有所创,创而后能合德者也。

迷途知返,请自今始。”《怡然册》是一套仿古册页,题此册时,他刚刚摘去“右派”帽子,这些话在多大程度上出自内心,已很难猜测,有的研究者说“跋语显示了他迎接新生活和试图变法的决心”[ 舒士俊《陆俨少》第41页,河北教育出版社,2002年。

],这或许在一定程度上符合事实,即陆俨少也想追求中国画的变革,也努力适应新的社会和环境,如他的一方“就新”印所表达的。另一方面,“反右”事件使他深感政治斗争的残酷,要想改变自己的处境,就得顺应时代潮流,做事说话就需要“骫骳”“圆转”一些。

石涛“笔墨当随时代”这句话,当时人经常引用,傅抱石就以“时代变了,笔墨不得不变”为题写过文章。陆俨少说以前“学古人实则仅得其糟粕”、说笔墨“充其极不过优孟衣冠”,未必都是真心话。

陆俨少这一代画家,包括更年长的贺天健、钱松喦、傅抱石在内,画新山水画大抵还是用传统笔墨。但当他们对景写生、描绘现代建筑的时候,就不得不放弃一些用不上的老办法,借鉴一些可用的新方法。但总的说,还是没有走出“旧瓶新酒”的基本框架。

也就是说,他们的新山水画对笔墨的变革并不很大,而且,变革的成功率也不很高。旧有知识结构、画法习惯与新环境、新要求的并存,铸成他们在言说与行动上的两难,使他们无法在语言形式上有更加独立的创造。

更重要的是,指领新国画方向的统一意识形态,规定了颂美“山河新貌”的基调,画家对自然的种种个性化感受,以及借助于自然对象自由寄寓情怀的可能,都受到了钳制。他们在山水意境上难以有所突破,也是情理中事。

三、晚期(1975-1993年,67岁-85岁)

从笔者见到的作品判断,1975年似可视为陆俨少艺术风格的“拐点”,大致完成了从相对“缜密娟秀”到“浑厚老辣”的转变。拐点的形成,与他经历“文革”磨难,心理和人生体验有深刻变化有关,同时也是其画风自然发展与不断探索的结果。

这一年的转折性意义,突出地体现在若干作品上——《柳子厚撰书图》、《柳子厚永州山水记》12幅,《云》《水》《风》《雪》《晨》《夜》《雾》《雨》8幅、《峡江图》、《李白诗意图》、《以报其好册》、《名山图册》《爱新就新册》等。

陆俨少一生喜柳子厚文,多次以册页形式画《永州山水记》,1975年的12幅,都近于小横卷;《云》《水》等8幅为长方形的镜心;《峡江图》仍属三峡母题,为立轴。《爱新就新册》《名山图册》画的都是新题材,如雁荡飞瀑、福建林区、太湖洞庭山、崖南海景,垅上风光等等;与中期作品相比,这些作品具有以下特点:

第一、笔势由细密、灵秀转向宽博、深厚、老到;书写的意味与动感更强,但这种书写,并不脱离山水形象的具体刻画。这与黄宾虹突出笔墨的独立性而略其形似的追求有很大不同;第二、更加讲究墨法,浑沦的湿笔勾点大大增多,出现了点厾的大小墨块,这些墨块可以是山石,可以是草木,可以是阴影,也可以是半抽象的笔墨自身。

因为突出了用墨,减少了外露锋芒的干笔勾画,整个作品的笔墨由缜密精致变为松厚丰润,成为风格转化的一大来源;第三、“留白法”逐渐成熟——传统“留白”一般表现落雪、云气或水面,陆氏进一步把留白作为画面结构的一部分,即在对山体、林木作具体描绘后,即在其周边留白,以突出要突出的东西,省略要省略的笔墨。

这种扩大的留白法,来自陆俨少对自然的观察,也与他的画面“繁复细致”的特点有关——追求繁复细致难免迫塞琐碎,留白可以强化空灵,突出主体,大大小小、丰富多变的留白与繁密粗细不等的主体(山石屋木、人物舟船等)形成的丰富穿插与对照,遂成为晚期浑厚风格的另一成因。

进入80年代后,陆俨少很少再画有政治色彩的新人物画,完全摆脱了“旧瓶新酒”式矛盾的困扰,在题材、形式各方面都获得了更大的独立和自由。改革开放的新环境,激励了老画家的探索意识和创造热情,他跃跃欲试,奋力以行。

总的看,他在继续上述特点的同时,还探求了泼彩,泼墨加施青绿,大泼与细勾结合,增加抽象因素等。对于海外画家如张大千、刘国松等的抽象性追求,他给予相当的关注,但坚持以传统为本、逐渐变化、不丢掉自己长处的原则。

在他看来,张大千晚年创泼彩新格,“空诸依傍,犹不失豪杰之士”,但认为张氏之抽象泼彩与具象的“点缀树石”“未能血肉混同”;他本人的探索,不走没骨一路,而坚持“线条为主,间以墨块,笔墨相发”的方向。

[ 舒士俊《陆俨少》第156页,河北教育出版社,2002年。]这一时期,他还受邀为宾馆、机场等公共场所创作了一些尺幅巨大的作品。但堪称经典之作,还是那些卷轴册页,如《峡江图卷》(1979)《雁荡灵峰》(1981)、《江涛万古峡》(1982)、《层峦暖翠》(1983)、《西山小石潭记》(80年代)、《上栢山居图》(80年代)、《舍南舍北皆春水》、《相送柴门图》(1986)、《云山赴集图》(1987)《溪山明秀图卷》(1989)、《峡江行》(1990)、《坐看云起》(1990)《杜甫诗意图册》(1991)、《暮夜投宿图》、《黄庭坚诗意图》(1992)等等。

1991年(辛末)所作《杜甫诗意图册》,作为陆俨少画杜诗最晚的作品,值得特别注意。画家在其中一页上题曰:

壬寅之岁,予年五十有四,作杜甫诗意画一面开,文革之际散失三十余开,己巳八十一岁,于京郊怀柔县补足百开之数,时丁六四之厄,情怀殊恶,又纸笔俱不佳,苦不惬意,未能代表此时期水平。辛末八十三岁六月,香港《名家翰墨》杂志全部印行,每一翻阅,輙作数日恶。

于是汰其尤劣者,重画十六开,心手双畅,差强人意。三十年中风规屡变,于此册略可考见,后更老迈,百年易得,释回增美,且竢来时。辛末七月,八十三老人陆俨少并记于深圳晚晴轩。”又题:“目眵手颤,老境渐至,近日勉成此十六开,不知何如十余年前笔,抑或有进也。

从此跋可知,他是1991年6-7月间重画《杜甫诗意图百开》中的16开,目的是取代1989年所补之“劣者”。但他并没有用这新作替换旧作,因为今所见百开册仍是1989年补足之册,而这些新作,不久就捐给拟建中的陆俨少艺术院了。

为什么没有替换旧作?不得而知。此外,今所见的辛末年所作,不是16开,而是29开,其中“楼下长江百丈清”一开,款为“辛末五月”;“江湖深更白”一开,款为“辛末八月”;“亭景临山水”一开,款为“辛末九月”,可见早在当年5月,晚至当年9月,陆俨少一直在依照同一尺幅创作杜甫诗意册,所画实不只16开之数。

至于为什么是29开而不是30或32开,应该是有所遗落之故。这样,我们对《杜甫诗意图百册》创作过程的梳理,就比较清楚了。

总的看来,陆俨少晚期作品,在相当程度上保持了中期作品巧于构思、结构丰富、用笔灵动等特点,又获得了更高的推进。其主要特点,亦可概括为三:

1、风格更加鲜明

美术史上有两类获得大成就的画家,一类画风独特,个性强烈,其独特强烈呈现在笔墨形式上,也呈现在精神追求上,但他们的画法与面貌变化不多,相对单一。典型者如倪云林、八大、潘天寿、傅抱石、李可染等。另一类个性风格不是特别的鲜明,但功力深厚,画法多样,面貌变化也多。

如赵孟頫、王蒙、文征明、董其昌、王石谷等,黄宾虹大抵属于后者,但晚年作品又近于前者。陆俨少略与黄宾虹相似,其晚年作品因无处不在的留白和笔墨个性的加强,面貌比早、中期更加鲜明。

他自己把晚年风格形容为“浑厚老辣”,是与前期作品比较而言的,如果与黄宾虹、李可染晚年风格相比,不如前者“老辣”,也不比后者“浑厚”,但比两者都缜密、松活和流畅。“缜密”主要指陆氏的山水形象与空间创造更具体而丰富,“松活”指陆代的用笔用墨更松动灵活;“流畅”指陆氏的笔势更有流动感,更接近于张彦远说的“连绵不断”的“一笔画”。

陆俨少作画多用一只笔画到底,其行笔犹如王子敬“气脉通连,隔行不断”的“一笔书”。[ 张彦远《历代名画记》第23页,人民美术出版社,2004年。]这个特点,惟溥心畬有所相似,但溥氏的笔墨飘逸而硬朗,陆氏的笔墨柔韧而烂漫。

创造鲜明的个人风格,向来是衡量艺术价值的重要条件,也是艺术家们努力追求的目标。但鲜明的风格未必意味着意义与格调的提升。艺术风格要自然形成,要诚于中而形于外,如果刻意“打造”风格,靠外在的设计而非内在的动因,会丢掉自然和真诚,“独特风格”也难免沦落为一付没有生命的面具。

但自然形成的风格不是一劳永逸的,如果作画形成了熟练、惯性和重复,缺少了内在的支持和有力的新探索,就可能形成自我束缚的风格化。陆俨少从中期到晚期的风格是连贯而自然的,晚期仍然有不懈的探索,但由于年龄、环境等原因,也不免出现重复与风格化的状况。

2、写意性更趋纵逸

陆俨少的山水能工能写,能寓写于工,也能寓工于写,但其基本精神与做法是写意的。与中期作品相比,晚期作品写意性更强——山水形象更概括、简洁,画面的整体气势更强,用笔更自由,更具有书写感;用墨更润泽,泼墨的成分大大增加,用色也更大胆强烈。

与此同时,这种纵逸又是有节制的、多样化的,都不同程度保持着中期作品寓工于写的特征——有时,山峦云水舟船屋木的描绘具体而繁密,但笔线点画都奔放恣纵,典型者如《重楼听瀑》(1983年)、《春城晓翠》(1991);有时,山石云水笔墨纵逸,而屋木则寓工于写,如《卢山草堂》(1980)《行云流水图》(1992);有时,只用大笔头勾点泼写,近于简笔,但对于丘壑树木的把握,仍不散失其形,典型者如《彩墨山水》(1984)《云山图册》等。

这种纵逸的写意性主要是以活泼灵动的草兼行的笔法完成的,草书的因素越多,纵逸之意也就越强。陆氏一向强调“画贵乎写,贵在写其胸中感情”,而纵意写情便落在用笔的随意转折之间,有意无意,剥剥落落的点画之间。不过,一个画家特别是写意画家,能始终坚持“写胸中感情”并不容易。

前面谈到过,陆俨少画山水,在多数情况上,并不是先构思草图,再修改放大,而是从局部开始,随机而作,笔笔生发,一气呵成。这样画的好处是易于流畅生动,调动出“神来之笔”,但也容易止于熟练操作,而乏于精思。

陆氏晚年,画云水声名大震,求画者接踵而至,他不好意思拒绝,难免随手应酬,出现构图重复、画法单调之作,雷同的用笔,相似的赭墨渲染,被戏称为“老虎皮”。对于这一现象,我们不必避讳。但应当看到,这不是陆俨少晚年作品的主流。上面说过,陆氏晚期艺术的基调是变法探索,从整体上把自己的写意山水升华到了一个新的高峰状态。对此,我深信不疑。

3、笔墨更趋松厚烂漫

前面说过,陆俨少中期的新国画,存在着人造景观与笔墨语言、画家能力与革新期望之间的张力。其中期的传统风格作品,不存在这样的矛盾,笔墨有充分的发挥。但总的看,笔墨独立的意味还不够强,也不够浑厚和松活。“浑厚”可以松,也可以紧,浑厚而紧会板,浑厚而松则活。

陆氏晚年的作品,笔墨浑厚、松活,至其极,则一派天真烂漫。其浑厚,不是象黄宾虹、李可染由积墨得之的浑厚,而是一落墨就出现的浑厚感,即笔形、笔势、笔力本身呈现的浑厚性。

这与陆氏晚年多用大笔头有关,但主要是墨色饱满与笔力浑成带来的。松活是一种笔性和品质,但也得之于画法、功力,并与心态有千丝万缕的联系。吴湖帆的笔性秀润而紧密,潘天寿笔性沉雄而苍劲,黄宾虹笔性刚健跌宕,松紧适中。

单就笔性的松厚而言,三人都不如晚年的陆俨少。所谓笔墨色彩的“天真烂漫”,非齐白石或关良式的稚拙,而是陆俨少式的粗服乱头、乱而不乱——勾点涂抹、提按顿挫、涂青染赭、点朱缀绿,都从心所欲,而所呈之形象,云与山欲似,树与石难辩,似物非物,如碧如翠,好似郁郁纷纷之烂漫芳丛。这在《云山奇观》、《夜暮投宿》、《杜甫诗意图册》(1991)等晚年作品中,都有充分的体现。

不过,笔墨的“松活”也有“度”的限制,把握不好,松活可能演为过分熟练,由过分熟练而懈怠,因熟练的纵意而油滑。前面提及,陆氏因应酬、市场等等的关系,晚年有一些重复性作品,其笔墨特征就是过于熟练,缺少了必要的生拙。

对此,陆俨少自己也是有所意识的。他晚年在《题峡江图卷》中说:“昌黎尝言:为文久,每自测,意中以为好,则人必以为恶矣。时时作俗下文字,下笔令人慙,及示人,则人以为好矣。予以为于画亦何独不然?甚矣为画之难也。

予此卷不知览者云何。老杜云:文章千古事,得失寸心知。我当心中要有个主张。因人寒热,非我素志。”跋中所谈,是为文为画避免与时俗同流之难。最后两句话透露,他也遇到了这个难题。“因人寒热,非我素志”,似乎暗示自己有时也不免违其“素志”,进而发出“我当心中要有个主张”的自警。

上述三个特点,是动态的、探求过程中的特征。陆俨少曾反复谈及他的“老年变法”,说“今犹未甚老,当崭然出新,以别于旧。贾其余勇,作最后之冲刺,完成老年变法。此予之志也。”[ 《陆俨少题跋集》第157页。]他的变法,有自己的方向与原则,一方面,反对守旧,认为死守旧辙,食古不化,“决无生理”;另一方面,反对远离传统,认为“另起炉灶,白手起家”,是“无本之木,无源之水”,如“潢潦绝港,枯竭立致。

”[ 同上,第160页。

]在《题自画重设色小卷》中说得更明白:“而今门户开放,画外画派,纷至沓来,新奇怪异,不可名状,其间虽不无可资启迪者,然亦其本在我,非舍己而就人。”又说:“中国画夙重笔墨线条,自宋元以来,代有作者,多所建树,成就至高,百尺竿头,再进一步,用力多而收效不著,譬如登高,已览众山之小,仍欲賈余勇,遥望峰巅,期于必至,则跬步为艰。

近世有速成之法,泼彩是尚,用力少而可以惊诸俗眼,顾线条笔墨,坐是皆废,我未见其有当也。

”[ 同上,第160页。]这段话强调了两点,一是不能放弃中国画的“笔墨线条”,二是不把变法视为对中国画传统的疏离,而是看作对传统的攀登与推进,因此“跬步为艰”是必然的,他宁可艰难攀登,决不取巧“速成”。

但“艰难攀登”的变法,如何攀登,攀登到怎样的程度,他也有些茫然。“每思老年变法,则暗中扪壁,前处似有光亮,而远近飘忽,时明时灭,欲就靡由,不能知其所在。”[ 同上,第159页。]但他又坦然以对,并不急于求成。

说:“所谓老年变法,不在面目之间。如得其理,由此而进,不激不挠,轨辙自得,其极也,自有水到渠成之乐。”[ 同上,第153页。]这是很深刻的见解。中国画是一门重视内美的古典型艺术,强调蕴含丰富、经得起品味,让人一唱三叹;其变法不是一反常态的“变脸”,不是靠“打造”而成新风格,而是自然而然的演进,变得更丰富、更精粹、更耐看。

陆俨少晚年的作品体现了这一点:有变化,但没有断裂性的突变,即使显示最大变化的《重楼听瀑》(1983)、《秋山访友》《泼墨山水》(1984年)、《红树山庄》(1990)等作,也不过用了点彩法,将笔墨勾画、泼墨与点彩结合起来,散在云际、水边、屋木之间,以及笔线、墨块之间的朱红、大红、石青、石绿点子,给画面增加了跳荡性的明丽和奇异,但笔墨作为基本语言的特征没有变。

陆俨少生在中国急速现代化的时代,而现代化的过程就是世俗化的过程。古代山水画特别是古代文人山水画,始终具有一种超越世俗的诗性追求——即人与自然;心与物;道、技与造化合一的追求。笼统地说中国古代山水画是“出世”的,并不确切。

从某种意义说,所谓“出世”正是它的超世俗性的表现之一。20世纪山水画的主要倾向是亲近世俗,把山水画变成世俗功利的符号和宣传品,这种“入世”,会从根本上泯灭山水画超世俗的诗性,把山水画等同于世俗的风景画。

陆俨少的山水画,一方面,继承与发扬传统山水画,坚持它的超世俗诗性——这在他的古代诗意画中得到了集中体现;另一方面,也在适应环境的过程中,创作了很多亲近世俗的作品。为了赋予世俗题材作品以超世俗的诗性,他有时采取“以古为今”“以古喻今”的方式。

也许可以说,这是以传统的超世俗诗性抵制非诗性的世俗现代性,即反现代化方式的现代性探索。陆俨少经历的这种两难和超越方法,也不同程度地发生在傅抱石、李可染的身上。正是这种两难中的超越,使他们成为20世纪山水画承前启后的大家。

来源:中国艺术批评家网 作者:郎绍君

郎绍君

郎绍君:陆俨少的绘画(二)

郎绍君,陆俨少,绘画

观点

观点

中国艺术批评家网

我将陆俨少的艺术分为早、中、晚三个时期,早、晚期相对单纯,不涉及作品的分类;中期比较复杂,按类别分块叙述。各个时期都会简略谈及代表性作品,个别跨越分期之作,如《杜甫诗意图百开册页》,放在某一为主的阶段。分期是给定的,画法风格有断有连,解释也需要顾及到这种连带关系。