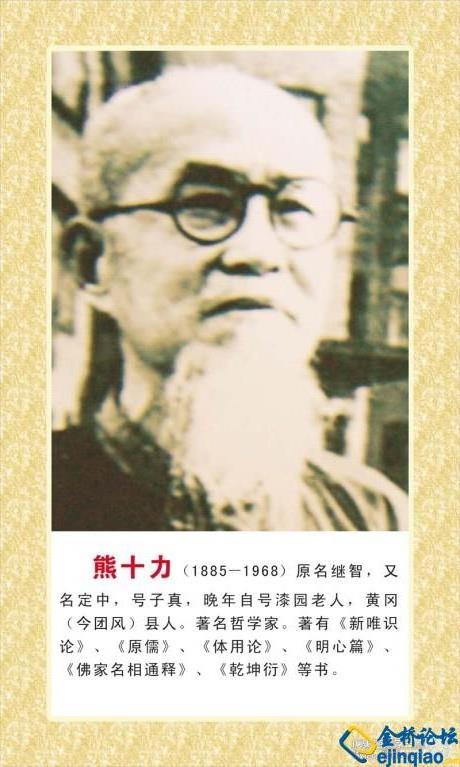

熊十力的老师是谁 新唯识论与熊十力的哲学心理学

众所周知,熊十力虽以儒家哲学名世,有着极强的儒家身份认同,然其与佛学界渊源有自,在内学领域造诣颇深。故要理解熊十力的儒家体用之学,不能脱离其与佛学尤其是唯识学的因缘关系。事实上,“新唯识论”乃是熊十力哲学体系的根本,正是通过对内学院唯识学体系的“变异”与“扩解”,熊十力才得以从哲学心理学角度入手,为其新儒学奠定“本体论”基础。

“功能”与“习气”之分

熊十力曾从欧阳竟无研习唯识学约有三年之久,其佛学积淀可谓甚深。然而,他在1922年受邀于北大讲授唯识学后,不满足于既有佛学体系下的唯识学,意欲借对唯识学之扩解而开展其哲学体系之构建,遂与内学院系统产生分歧,引发双方的唯识之辩。

熊十力批驳唯识旧说,树立唯识新论,其基本的哲学方法论前提在于:必须区别哲学玄学与实证科学之法。他批判唯识旧师以分析之法处理“心识”,“不悟心识为流行无碍之全体,而妄析成八聚”。

显然,熊十力不同意唯识学分别真如(性)与妄染心识之立场,而要合心与性,以“心”作为本体说明现象世界的造化流行。为此,熊十力展开的论证主要集中在两个方面:一是区别“功能”与“习气”,否定护法“种子”说;二是分别“心”(本心)与“习”(心所有法),坚持从玄学立场上把握“本体”之“心”。

奘基之学承继护法唯识学而来,坚持“种子”即同“功能”,以此说明诸法“因缘”现行而起来。由此,旧师所谓“功能”也就是“潜伏”之作用,其同于“种子”或“习气”。对此,熊十力极不认同而力辟之,“护法唯未见体,故其持论种种迷谬。

彼说本来真如为体已,又乃许有现境而推求其原,遂立功能作因缘,以为现境之体焉。若尔,两体对待,将成若何关系乎?”唯识学立“解脱依”“染净依”之“两依”有其考虑,本是要解决真如理体与现象经验世界两立不混杂的前提下,现象经验世界如何生起的问题,其思可谓精巧。

但是,在熊十力看来,此“两依”则有“两体”之嫌。他认为,要解决此“两体”之过,当摒弃护法之“功能”概念,区别功能与习气,“我们所说功能,本与护法异旨,盖以为功能者,即宇宙生生不容已之大流”,此“功能”乃“原唯本有,无别始起。

所以者何?功能为不可分之全体,具足众妙。无始时来,法尔全体流行,曾无亏欠,岂待新生递相增益”。功能即是“宇宙生生不容已之大流”,则其与“习气”非一。

这里,熊十力的基本立场是,“功能”是基于“本体”而言,“习气”则就“经验界”而说,所谓“功能者,天事也。习气者,人能也。以人混天则将蔽于形气儿昧厥本来”。基于功能与习气的天人之分,熊十力判“功能”为“无染”,而“习气”则为“染净”杂糅,即便是“四净习”,仍属“习气”,故为“功用”,而非“功能”。

对此,熊十力还作了解释,“习之与性,有顺有违。顺性为净,违性为染。

戒等只是顺性而起,故说为净习。净习者,性之所由达也。虽复名习而性行乎其中,然不可即谓之性。净习染习势用攸殊,此消彼长,顺吉逆凶”。显然,熊十力这一说明乃是依循《起信论》的思维,以“心体”随“染净缘”而有“染净事”:顺染缘成染事,顺净缘则成净事。虽有染净事之异,此“事”终为“习”,而非“性”。以此,熊十力坚持“本体”之功能之“用”不同于“习气”之“用”。

“本心”与“习心”之别

基于功能与习气之分,熊十力进一步引出对心(心体)与习心(心所有法)的区别,这同样也涉及对唯识旧师的批驳。依印度佛学一般之说,“心”(识)但为“妄染”,而“性”则为“清净”。唯识学由于对“心”系统细致的分析,更强化了心/性之对立,故而要“转染成净”,以此“转识成智”。

而《起信论》基于中土肯认“心”的立场,在综合佛教地论、摄论心识说的基础上,给出了“一心二门”说,从而调停了心/性之对立。《起信论》这一思维虽与后起的奘基之学对立,但其对隋唐以后宗派佛学影响颇巨,成为以贤首宗为代表的汉语宗派佛学的理论基础。

内学院领袖欧阳竟无以唯识为宗,故当他从知识论立场反思汉语宗派佛学形态时,必然要批判《起信论》的“本觉”思维,确立体/用、智/如之分。

对于欧阳竟无的体/用二分之说,熊十力显然不认同。不过,他对“心”的处理持有两可态度,因为其早已指出心/色二元,故心非本体;然“心”又可称为“本体”,因为所谓“夫一名为心,即已与物对,而非恒转本体矣。故但曰心之实性是恒转,而未可斥指心以为实性也。

然以此心不落于物而为恒转自性之力显发也,则又不妨曰心即实性。易言之,心即恒转本体也”。在此,作为“本体”的“心”因无彼我之对、时空之隔,故非是心/物对立意义上的“心”。

事实上,熊十力之意在于,区别“本体”之“心”与“作用”之“心”,以前者为“本心”,后者为心理学意义上的“习心”。他认为,“中土学者,大抵皆从伦理实践上纯粹精诚,超脱小己利害计较之心作用,以认识心体”。

基于此,熊十力批判唯识学对“心识”的处理方法,认为唯识旧师乃是用“分析”之法,而非“体认”之法,实未达“本体”,而坚持“佛家量论,要归内证。吾言体认,岂其有异?然唯识旧师如护法等,乃唯分析是务者何哉”。

熊十力在述评唯识学史时认为,世亲之前的唯识学尚未建立“唯识”义,及至世亲,“造《百法》等论,并三十颂,遂乃建立唯识,而以一切法皆不离识为宗。唯之为论,显其殊特”。在他看来,由世亲之建立“唯识”义,进而由护法突出缘依心识“种子”,现行生起诸法,此一思路乃是纯离“本体”而谈作用,非是体用相即之说,“作用者,乃以言乎体之流行,状乎体之发现,而假说作用。

故谈作用即所以显体矣。若谓体上另起一种势用,其既起即别于体而为实体,如此始名作用者,是将体用看作两片,斯倒见也”。

事实上,当熊十力以体/用“隔别”判唯识旧师之“唯识”建立义时,其已特别从体/用关系角度定位“心”与“心所有法”,将“心”理解为“本体”,而将“心所有法”理解为“心理活动”(作用),二者之间有一系属关系,故不可等“心”为“心理活动”,所谓“夫心所法者,本旧师所已成。所之为言,非即是心。而心所有,系属心故,得心所名。惟所于心,助成、相应,具斯二义,势用殊胜”。

熊十力既坚持心/心所法的体用关系,也区别功能与种子,认为前者乃是心之本体义,而后者则是心所法义,种子与现行的关系不是“能”与“所”,而是心所法之“隐显”。所谓“然种子现起而为心所之部分,与其未现起而仍潜伏为种之部分,只有隐显之殊,自无层次之隔”。

这样,通过心/心所之别,熊十力得出这样的结论:心为性,乃本来故;心所为习,是后起义。因“本来任运”之“心”与“后来有为”之“心所”乃性/习之别,故不可以“心所”为“心”,离心体而言用。

基于“功能”与“习气”,“本心”与“习心”之分,熊十力否定唯识有宗,以为其有体/用二分的问题,相反更认可空宗。因为龙树空宗有“遮诠”之妙法,故得“即用显体”;而有宗则违背此“遮诠”之法,主“唯识”建立义,故有体用之隔。

故而,熊十力“新唯识论”不是离大乘佛学传统而空说,而是基于中观“遮诠”立场,从哲学心理学的角度对唯识学所作的一种改造。后来,熊十力进一步结合易学,以心之“翕、辟”两用作为本体功能之体现,建立其新儒学体用论。

![>[转载]熊十力生平简介](https://pic.bilezu.com/upload/1/10/11062630526a43e7d2895c2c75b2842d_thumb.jpg)