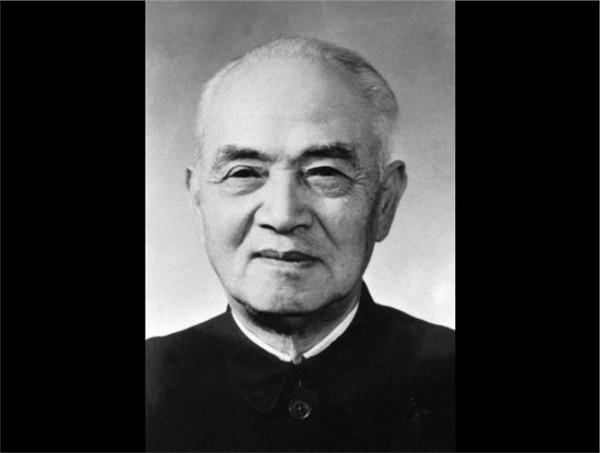

书大写之我张世英 张世英:中国人的“自我”

“东方睡狮”之彻底觉醒,中华文化之光辉未来,还有待于个体性自我的大解放。在世界文化发展的洪流中,我们中国人也该改变一下老传统,在世界文化史上堂堂正正地写上一个大写的“我”字,做一个大写的人

2007年,我国当代心理学家、北京大学原心理学系系主任朱滢教授出版了他的一本佳作《文化与自我》(北京师范大学出版社出版)。全书共分六个“专题”,他在《专题一》中并列了两个标题:一个是“Searle论自我”,另一个是“张世英论自我”。

他认为美国哲学家“Searle代表西方哲学对自我的看法,张世英代表中国哲学对自我的看法”。该书称西方人的自我观是“独立型的自我”,强调自我的独立性和创造性;中国人的自我观是“互倚型的自我”,强调自我与他人、与社会的相互依赖;“中国人更依赖于别人的观点,英美人依赖自己的观点”。

朱滢做了大量心理实验和社会调查,得出结论:当今的中国人,甚至年轻人的自我观,还属于“互倚型的自我”,缺乏个体自我的独立性和创造性。

我个人主张中国传统文化与西方文化相结合,我们应吸纳西方人的自我观而又超越之。所以我并不如朱滢所说,代表中国传统的自我观。但他的著作还是引起了我的深刻反思:

自文艺复兴、启蒙运动以后,西方传统文化就以“独立型自我”占优先地位,伸张了自我的主体性和人的自由本质

西方传统的思维方式,自柏拉图特别是自近代哲学创始人笛卡尔起至黑格尔逝世,其占主导地位的,是“主体—客体”式或称“主客二分”式。这种古典哲学思想的特点有二:一是以超感性的、抽象的、形而上学的理念世界为哲学追求的最高目标;二是重自我(主体)的主体性和人的自由本质。

我在1978年改革开放以前,主要研究领域是西方古典哲学。但在当时左的教条主义的统治下,我所崇奉的只是超感性的、抽象的、形而上学的理念世界那一面,而完全忽视了自我的主体性和人的自由本质这一面。

1978年改革开放以后,先前套在哲学脖子上的政治枷锁逐渐松绑,我也逐渐转向西方现当代哲学(或称“后现代哲学”)的研究,并由此而联系到中国传统哲学中“天人合一”、“万物一体”思想的研究。我有意摆脱西方古典形而上学的窠臼,由过去重“主客二分”转而重“人与世界的融合”,由过去重抽象的理念世界,转而重具体的生活世界。

这一思想转变的成果主要体现在我的《天人之际:中西哲学的困惑与选择》(人民出版社,1995年)、《进入澄明之境:哲学的新方向》(商务印书馆,1999年)和《哲学导论》(北京大学出版社,2002年)三书中。

尽管我在这几本书中所倡导的“万有相通的哲学”是结合中国传统的“天人合一”与西方传统的“主客二分”为一体的一种“后主客式的哲学”或称“后主体性的哲学”,它并不抛弃“主客式”或“主体性”,而是既包括、又超越“主客式”或“主体性”。

但这几本书的思想中毕竟没有强调自我的主体性和人的自由本质在当今中华思想文化发展阶段中的现实的迫切性和首要性。

这一点,却是由朱滢指明了。他的《文化与自我》一书使我更进一步认识到,中国传统的“更依赖于别人”的思想,根深蒂固,吸取西方那种“依赖自己”的“独立型自我”观,远非一朝一夕之功。

我过去总爱说:“我们不能亦步亦趋地先花几百年时间补西方近代思想文化之课,然后再来纠偏。”现在,由于更深切地认识到传统之顽固(我看了朱滢的实验调查之后的结论,大受震动),我觉得中华文化要想求得新的大发展,仍然需要先多花点时间,做点“补课”的功夫,当然还是不能亦步亦趋。

我前些年讲的“超越自我”之“超越”,未免有点言之过旱,强调得过多。在当前一段历史时期内,我们还是应当在会通中西的大原则和总趋势下,更多地偏重学习、吸纳西方人的“独立型自我”观。

我们不要老是片面地自满于中华传统文化的优点,而应该多一点忧患意识,多想想自己的缺点。为此,我在最近四五年的时间里,集中精力,着重从“自我”观的角度研读了一些相关的中西思想文化方面的典籍,写了一本题为《中西文化与自我》的书(人民出版社,2011年)。

西方传统文化,特别是自文艺复兴、启蒙运动以后,就以“独立型自我”占优先地位,伸张了自我的主体性和人的自由本质。

中国个体性自我为争取独立自主而奋力自拔的进程至今尚未结束,启蒙维艰

中华传统文化特别是占主导地位的儒家传统,其重要特点是以个人所属社会群体之“我们”占优先地位,此中之“自我”是“互倚型自我”, 故每个个人所着重于其自身的,是其所处社会群体中的地位,亦即平常所说的社会“身份”:个人之所言、所行,就其主导方面来说,是其所属群体的“我们”之所言、所行,也就是说,按“身份”言行。

于是中华传统文化中“我”(“自我”)的观念被湮没无闻。仅以中国旧社会中代替“我”字的称谓为例,就足以说明这一点。

平民百姓在官大人面前只能自称“民女”或“小民”、“贱民”;下官对上官只能自称“卑职”、“下臣”、“小人”、“奴才”、“奴婢”;晚辈对长辈只能自称“不肖”、“不才”。上级对下级则自称“本官”、“爷们”、“乃公”;至于皇帝、君王,更自称曰“朕”、曰“孤”、曰“寡人”,以示其“身份”之至尊至上。

总之,在等级森严的社会里,尊卑上下,各有所属,人皆按“身份”自称:在下者不敢言“我”,在上者不屑言“我”。

可以说,中华传统文化是一种缺乏独立自我观念的文化。此乃中华民族之所以缺乏自我主体性、缺乏自我觉醒的思想根源,也是被西方人称为“东方睡狮”的原因。大家都在谈论的钱学森之问:为什么中国难于出现杰出人才?其实,问题的回答很简单,就在于缺乏西方“为学术而学术”的“自由精神”,其深层的思想根源在于中华传统思想文化缺乏以至压抑自我的主体性和人的自由本质的痼疾。

在中华思想文化史上,个体性自我为争取独立自主而奋力自拔的进程至今尚未结束,启蒙维艰。我以为,“东方睡狮”之彻底觉醒,中华文化之光辉未来,还有待于个体性自我的大解放。西方文字,“我”字大写,中国人则爱自称“鄙人”。在世界文化发展的洪流中,我们中国人也该改变一下老传统,在世界文化史上堂堂正正地写上一个大写的“我”字,做一个大写的人。

(作者为北京大学外国哲学研究所教授)