北大哲学系教授张世英 张世英:30年求进步 30年寻归途

哲学史家张世英追忆求学治学60年,谈与闻一多、贺麟、金岳霖等大师交

87岁的哲学史家张世英,前不久出版了回忆录《归途:我的哲学生涯》。这位正主持着中文版《黑格尔全集》编辑出版工作的文化老人,从西南联大时期的故人往事入手,既带来当年哲学界、文化界的大师群像,更道出一位哲学家几十年孜孜不倦的精神追索。本报近日专访张世英老人,请他就书中所谈,再忆自己的哲学生涯。

流浪与求学 没拿到高中毕业证

武汉是1938年沦陷的,当时我才念到高一上学期。沦陷之前一个礼拜,我离开武汉,当时街上已经没有什么人了,连人力车都没有了,人们都从汉宜公路往宜昌那边撤退。我坐招商局的轮船(江船),从长江走了一个礼拜到宜昌,到宜昌的第二天,报纸上就登着八个大字:“焦土抗战,武汉大火”,说明日本已经进到武汉了。满街的孩子在那儿哭,很多孩子比我小,我当时以为我的家人都死光了,那种景象,我到现在回想起来还非常惨。

当时学校的学生多半都分成两派。有的学生是搞地下工作的,属于左派,成绩都比较好。我是个中间分子,但我的朋友都是靠近共产党的。等到毕业的时候,学校开始逮捕共产党,我却被列入黑名单。我就赶紧往重庆跑,所以我到现在都没有高中毕业文凭。

这件事影响了我对大学专业的选择。我想,怎么我一个从来不问政治的人都要被列入黑名单?于是我开始觉得学理科没多大意思,我要救国。我以为,经济就是经世济民,于是报考西南联大的经济系。

不久我发现,经济系的课都是什么记账、打算盘、会计、银行这样一些课,我觉得一天到晚讲做生意,就不感兴趣了,于是在第二年转到了社会系。社会系要搞社会调查,其中有一门很重要的课是老师带我们去调查昆明的妓院,去了后令我很反感,觉得极端无聊,认为社会系没什么念头。

念社会系时有一个必修课叫哲学概论,贺麟先生在课堂上讲辩证法,他举了个例子:“荷出污泥而不染”。就是说在污泥里的荷花才开得好,但是从污泥里面出来的莲花却不染上污泥,很高洁。我当时觉得,贺先生把我的人生观都讲透了,我就觉得人要出污泥而不染,尽管这个世界像污泥一样,但是外面再脏我也要保持高洁。我就凭这么个信念,又从社会系转到哲学系。所以是贺麟先生引导我走上哲学之路的,他对我人生转折起了很大作用。

爱情与婚姻 娶了闻一多的干女儿

当时,男女同学都在云林街的茶馆里念书,湖北人就和湖北人凑在一起,湖北同学会主席、中文系的彭兰是湖北浠水人,比我高两届,她是靠近共产党的进步分子,性格比较活跃。她经常在茶馆聊天的时候说学哲学的都是疯子,好诡辩,还说坚决不和搞哲学的人结婚。后来我们彼此熟悉了,我发现她会作旧诗,后来我也学着写诗,两个人互相写诗交流,关系逐渐密切了。

当两个人考虑关系是否要进一步时,她对我不放心,觉得我是一个不进步的人。她偏左(当时还不是共产党),和闻一多先生是同乡,是他的干女儿,有一次她问我:你愿不愿意见见闻先生?我也懂她的意思。于是她就带我去了闻一多家。当时,走出象牙之塔这个口号在西南联大同学当中很流行,最早就是由闻一多提出来的。聊完后,他觉得我只管读书,两耳不闻窗外事。他对我说,要走出象牙之塔。

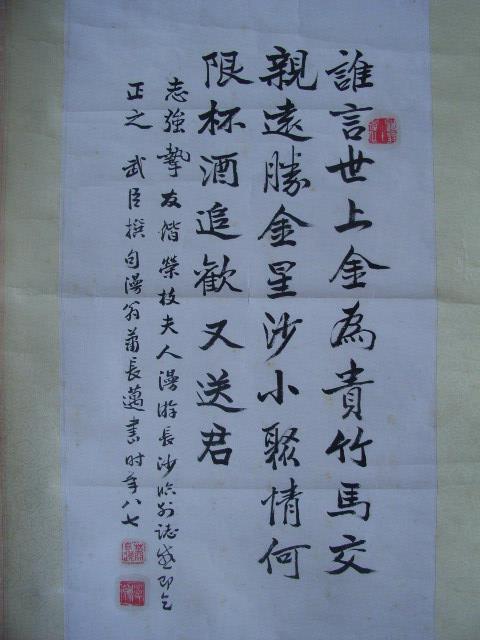

1945年7月22日,我和彭兰结婚了。此时,我四年级,马上毕业,她刚毕业。我们在《云南日报》上刊登了一则启事:“我俩定于某月某日结婚,国难期间一切从简,仅此敬告各亲友。张世英 彭兰”。这就正式结婚了。我和彭兰结婚的时候,在云林街竹安巷的一个二层楼摆了一桌酒席。

汤用彤先生做了证婚人,闻一多先生是女方主婚人,我请冯文潜做了男方主婚人。汤用彤夫妇带着他们的二儿子汤一玄去参加我们的婚礼,汤一玄那时候还很小不懂事,看到我们后说,什么叫结婚啊,结婚是不是两个人拥抱啊?我爸和我妈就拥抱!话落,汤先生的夫人就大骂汤一玄“死鬼”。闻一多的夫人就说,有什么的,什么死鬼死鬼的,亲就亲呗!

结婚时,闻一多用篆字写过一个横幅“我心则悦”。后来这个横幅在我出差的时候被贼偷走了。

张世英最新出版的回忆录。

张世英和夫人的老照片。

天津解放后,哲学系取消,说我们过去学的那一套哲学都是反动的,他们就要我当政治课教员。讲政治课的时候,一旦讲到唯物论观点时,就跟我原来装的东西矛盾起来了。由于我原来学的是一套东西,讲的又是唯物论,心里觉得非常别扭。

当时,北平这边的高教部组织了一个机构,由艾思奇等人做老师,把北平的、天津的教政治课的年轻老师召集起来,每个礼拜开一次会。课上,先由我们来汇报学生提了什么问题,我们怎么回答,然后让艾思奇来回答,我们回去后再根据他的回答来照本宣科地回答学生。对于某些尖锐的问题,艾思奇一听就火了,他大声对我们说,这种问题你们不要回答!提这个问题的人就是反革命!

我原来在西南联大受的是英美教育,我喜欢听西方的古典音乐。解放后,街上满街打腰鼓,我听到这个声音就很受不了。我就跟夫人讲(当时她在南开大学当中文系助教),夫人就嫌我不进步,说我还是老一套。后来院系调整,全国各大学的哲学系都取消,所有的人都并到北大了,我就又回到北大了。

当时,贺麟、冯友兰等成了批判对象,叫他们写自我批判,他们又都不会写,就叫我们这些年轻人帮他们写自我批判。

比如1954年要批判胡适,一些教授比较进步,像金岳霖。进步是要在批判中进步,不光要批判自我,还要批判胡适。金先生写不出来这样的批判文章,汪子嵩是当时哲学系的党政负责人,就由他组织我和黄楠森,我们三个人替金先生写批判胡适的文章。

我和黄楠森写好了后就由汪子嵩统稿,第二天就拿给金先生看。金先生看完我们写的批判文章后一个劲儿说:好啊!好啊!最后署名为金岳霖、汪子嵩、张世英、黄楠森的批判文章在北大学报的创刊号上发表了。

反思与升华 30年寻归途

从1978年到现在这30年,我主要考虑哲学到底是用来干什么,“哲学何为?”以及中国哲学向何处去?之所以会想到这些,主要是80年代的时候,刚刚改革开放,社会上报纸上主要在讨论“主体性”问题,西方人都讲究个人的自我独立。中国人则强调集体、互相依靠。

我就觉得他们对“主体性”讲歪了,我觉得,西方讲主体性不是这么讲的,是主要讲自我创造性,强调主体的独立性,西方的科学自由创造和这个有关系,不是简单地那么批判就完了。后来我发现其中的一些思想和中国古代有一些相通,这样我就去念中国的东西,使得我又研究中国古典的哲学。

我就把中国古典哲学、西方哲学、西方后现代哲学联系起来。这30年我研究的范围也扩大了。这样思考的结果使得我写了最近的几本书《哲学导论》、《天人之际》等,这几本书逐渐地形成了一个体系。

后来有学者说我讲的,主要都是怎样提高个人修养,算是一个哲学家,我觉得这个批评很对。2001年后,我就做了新的思考,于是后来出了本书叫《境界与文化》,这本书就弥补了《哲学导论》里只讲个人,不讲历史传统文化的缺点。

口述/张世英 采写/本报记者 张弘 实习生 王梦菁

摄影/本报记者 杨杰

张世英眼中的老师

贺麟

贺先生引我走进哲学之门,我的毕业论文是贺先生指导的,我的主婚人本来想请贺先生和他的夫人,但我夫人反对,因为蒋介石接见过贺麟,再加上贺先生的思想很保守,不进步,所以闻一多对贺麟很不满意。我夫人就坚持反对让贺麟夫妇当我的主婚人,说:“你让闻一多和贺麟怎么坐在一起?”于是就没有请贺先生,而是请了南开大学的文学院长冯文潜。

贺先生很大度,知道我没有请他后说,听说你和闻一多的高足结婚了,你什么时候带她到我们家来看看。但我没有带她去过。

冯文潜

他是南开大学的文学院长,美学家。他对我就像父亲对孩子那么好。我大概念三年级的时候选他的美学的课。我写了些读书笔记,他看了后比较欣赏。但他的课和我在外面的兼差有冲突。我们这些大部分从沦陷区来的学生除了吃住国家给钱,其余一点零用钱都没有,所以就得去外面兼差,我是在中学教书,我的夫人是给别人当家庭教师。我就把这个事情跟冯先生说了,他说,你课可以不听了,你下去写个读书报告就行了。

吴宓

吴宓这个老师非常有意思,平常在穿着上不修边幅。我在外面兼差赚了点钱和另外一个同学想提高自己的英文,就想让吴宓像家庭教师一样教我们,因为他英语好。有一天吴宓走到图书馆的门口,于是我们两个就上去把这个意思跟他说了,希望他能教我们英文,我们给他点钱,于是他大怒说,什么给我钱啊!我吴宓是钱买的?

汤用彤

他矮矮胖胖的,头发花白,就像一个菩萨,我们老叫“汤菩萨”。他和他夫人关系特别好,虽然他们结婚是受父母之命,他夫人识字不多,但很贤惠,长得很漂亮,属于旧式妇女。有一次,碰到汤夫人,我们就问她:“你和汤先生关系特别好吧?汤先生特别爱你吧?”她说,是啊!人家说我是一朵好鲜花,献给活菩萨。

金岳霖

金岳霖先生一辈子打光棍,他非常亲近人,对于年轻人一点架子都没有。他个子特别大,西南联大的椅子是扶手椅,他每次坐扶手椅的时候都要慢慢地把腿往扶手椅里塞。金先生讲课爱闭着眼睛,一边想一边说,想到哪里就说到哪里,他还爱找学生来讲,“这个问题你是不是有什么见解”?他经常找我讲,一个学期有两三次都是叫我讲20分钟,我讲完他接着讲,他把课堂变成茶馆了,互相讨论。