荣毅仁家族有万亿 荣毅仁家族创业史:从棉纱大王到红色资本家

在后来越发复杂的政治环境里,荣毅仁变得日益谨慎,从不轻易吐露自己的内心世界。从他后来创办中信的经历来看,他对经济规律有很清楚的认识和把握,眼光和心态相当开放。而对国家经济生活中种种扭曲的怪现状,他始终保持着沉默。

上个世纪八九十年代,吃完晚饭的市井百姓搬个凳子,聚在有电视的邻居家看《新闻联播》中的会议新闻,会被一位气度雍容的白发老者所吸引,他的仪态、风度和衣着与周围是如此不同,用“鹤立鸡群”来形容毫不为过。

见多识广的,会指着电视屏幕告诉别人——“那是咱们中国头一号的资本家。旧社会时,半个中国的财富都是他们家的。”

这位红色资本家让平头百姓第一次真切地感受到什么叫格调:他每天不同的外套、衬衫都经过精心洗烫,不为大众所知的世界顶级品牌穿在他身上,得体、优雅而不张扬。这让现在的多数富豪看起来更像是暴发户。

荣氏家族绝非所谓的贵族抑或豪门。这个布衣出身的工商业家族从无特权,自诞生之际就遭受到社会主流势力的打压,在夹缝中艰难生长;即使成为富甲天下的工商业首户,也不能免除被强权任意摊派、随意征用、敲诈勒索的厄运,到最后——收归“国有”。

早在明朝,富庶的江南就孕育着资本主义的萌芽。遗憾的是,延续了几百年,这一萌芽始终没有得到茁壮生长的机会。作为世界上惟一一个延续两千多年的中央集权国家,政权对经济的控制已经形成一种制度与文化的惯性。

正如美国学者费正清在《剑桥中国史》中所说,“在中国这部历史长剧中,商人阶层只是一个配角,也许有几句台词,听命于帝王将相、宣传家和党魁的摆布。”

在这种历史惯性中,形成了一种对官商文化的奇特膜拜。这种膜拜在30年改革开放中达到了顶峰——书店、小摊,随处可见各种关于红顶商人胡雪岩的正史、野史与谋略计策解读的书籍。

上个世纪初,当官僚们发起、官商们主导的工业化运动遭遇重挫后,来自民间的商业力量终于蓬勃而起。历史证明,他们才是那个“自强求富”口号自发的实践者。发迹于无锡的荣氏家族是这股新生力量中最为杰出的代表。

荣氏家族也是现代资本主义精神在近代中国最鲜活的样本——节俭勤勉,对财富的敏锐嗅觉与执着渴求,强烈的社会责任感,百折不回的韧性与勇气。正是这种清教徒式的创业精神使得一个新兴的民族在大洋彼岸崛起,赶超了历史悠久、文明璀璨的欧洲列强。

遗憾的是,在中国跌跌撞撞的百年行进过程中,路径的选择权始终在各种派别的知识分子与封建官僚之间交替轮转。最为理性、稳健的工商业阶层,却始终被排斥在决定历史的权力结构之外,在乱世中夭折、消散,惟有不多的幸运者侥幸生存下来。

荣氏家族的百年历史,就是百年中国政治经济真实而浓缩的写照,就是一部关于中国商业家族成长与挫败的传奇。

本刊记者 徐琳玲 发自发自上海、北京、无锡

胡琴的一根弦松了,发出咿咿呀呀的声音。循着琴声踏进巷里一座五进的老庭院——厅堂里正上演《巡按斩父》,一眼望去,都是花白的脑袋。

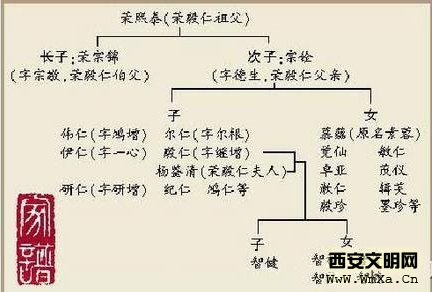

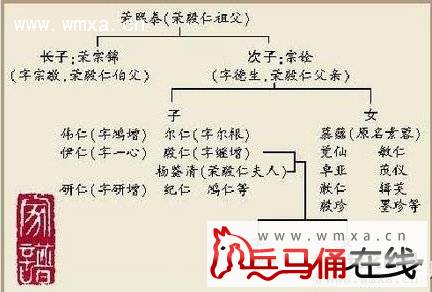

“吵得没法做正事。”荣华源皱皱眉头。他穿过厅堂,领着记者进了左侧厢房。厢房四壁贴着密密麻麻的荣氏家谱图。荣华源是无锡梁溪荣氏家族史研究会秘书长,退休前在中学教书。他与荣毅仁家属下荣二房春沂公支派,比荣智健小一岁,按辈分却得叫他叔叔。

据荣氏家谱记载,荣氏近祖十四世水濂公于明初迁至无锡。这位水濂公看透了元末明初官场的诡异莫测,洪武末年朝廷授他著作郎,他没接受,携子孙定居惠山南麓长清里梁溪河畔,并定下家训:后代以耕读为业,潜德勿曜,不走仕途。

“此后三四百年里,荣氏后人没有一人参加科举,基本以耕读、船运、经商为生。”荣华源清了下喉咙:“至于堂叔公后来当国家副主席,那是出于为国家做贡献。他也是很低调的。”

用作荣族史料馆的这座院落,是荣华源的堂伯公荣瑞馨的旧宅。荣氏兄弟发迹前,荣瑞馨一门才是荣巷首富。荣家的第一家纱厂就是与他合股办的,后来因经营理念发生激烈冲突而分道扬镳。《荣家企业发展史》记载,鉴于振兴纱厂和之前保兴面粉厂两次股变,兄弟二人决定从此采取无限公司的组织形式,“主宰自定”。

“我伯公年龄比荣宗敬大,辈分却小,当然会有矛盾。”荣华源拿出家谱,细细地讲起伯公百年前和族人出资办“义庄”的往事。荣氏兄弟后来在义庄的基础上创办公益小学,随着事业兴旺,之后接连办了9所小学,1所中学,1所大学,还有职业养成所。“这是荣家世代相传的家风。”

1912年之前,荣巷人到无锡县城办事,要撑船蜿蜒行十里水路。荣德生发起修路的倡议后,遭到一些乡人反对,没能按计划把沿路的田地都买下,结果小马路修得曲曲弯弯。路修好后,乡人发现比坐船快多了。待到再提议拓宽,得到一片响应。

窄窄的荣巷街开进的第一部小汽车,就是荣德生从国外订购的。

在荣巷记忆里,“长毛”是一个令人脊梁骨冰冷的字眼。咸丰十年,李秀成攻打无锡曾取道荣巷。荣德生的父亲荣熙泰年幼贪玩,躲到撑沙船上到了上海(一说当学徒)。等他回来,他已是这一门仅存的血脉。家谱图上到处写着触目惊心的“被掳”、“遇难”。一大半荣巷族人在这场浩劫中丧生。

长毛之乱后,荣家很多人逃亡上海,以经营麻绳、桐油、生铁、棉花为生。“是幸,也是不幸。”荣华源感慨着:“不然,后来也没有这么多人闯到外头做事业。”

上海的早晨

天蒙蒙亮,高恩路一座三层洋房院落里悄悄开出一辆外国名牌小轿车,缓缓地行驶在路上。车内,一位气度不凡的青年男子不时用焦虑的眼神扫视街头的一切。

这是1949年5月25日上海的早晨。马路上和衣卧着不少穿黄色军装的军人,有的已经起身,有的还在睡觉,有的拿出冷馒头就着咸菜啃。

青年男子继续开车,靠近公共租界的江西路时,被一个士兵拦住了。对方很有礼貌地告诉他,前面还有战斗,不安全,请他先回去。

“他(荣毅仁)很兴奋地和我回忆说,他从来没有看到过这样的军队,说话这么和气,就睡在大马路上,和老百姓秋毫无犯。”老报人计泓赓清晰地记得她与荣毅仁交谈的情景。

百里之外的无锡,荣德生端着茶壶,竭力保持镇定。这位中国著名的棉纱和面粉大王已决意留下,可是他阻挡不了子侄和女婿,他们纷纷拆卸机器设备、带着黄金美钞逃离传说中“共产共妻”的赤色分子。留下他和四子荣毅仁,等待新政权的到来。

从晚清到北洋政府,从北伐战争到南京国民政府,以及之后的日本侵华战争,这个掌握着全中国一半财富的家族风雨飘摇,却以顽强的生命力生存下来,创造了中国近代商业史上“众枯独荣”的奇迹。

这一次,又是怎样的命运等待着这一支荣家血脉呢?那些逃往自由世界的子弟还能续写家族的辉煌业绩么?

创世纪:从面粉厂做起

1899年6月,香港九龙码头。一位面容敦厚的年轻人羡慕地望着一箱箱太古糖、洋火柴、洋罐头来来往往运送四方,想到流入洋人口袋的白花花的银子无须交税,心里像是被小虫子噬咬一般地难受。此时北方正闹“拳乱”,又有粤税即将商包的传闻,父兄天天来信催他回乡。

在粤地当税吏的路不通;家中钱庄生意颇有赢利,正考虑做新事业。看着码头上那些吃的用的,一个盘桓许久的念头在荣德生心头清晰起来。