朱生豪、宋清如 我的父亲母亲朱生豪和宋清如...

四百年前的1616年,莎士比亚和汤显祖辞世。两位伟大戏剧家或许有些巧合的告别,让四百年后的2016年成为一个特别的年份。

这一年,人们谈论、重排、观看莎士比亚和汤显祖的戏剧作品,在对生存或毁灭的哲学发问与“临川”的梦境当中,前往四百年前去探寻那一个世纪的人与人性。

而在追溯之时,有一位浙江人,不能被遗忘。

他是朱生豪,浙江嘉兴人。

如果他仍健在,现在已是104岁的老先生。只是,如同朱生豪的儿子朱尚刚先生说的那样——历史,不存在假设。

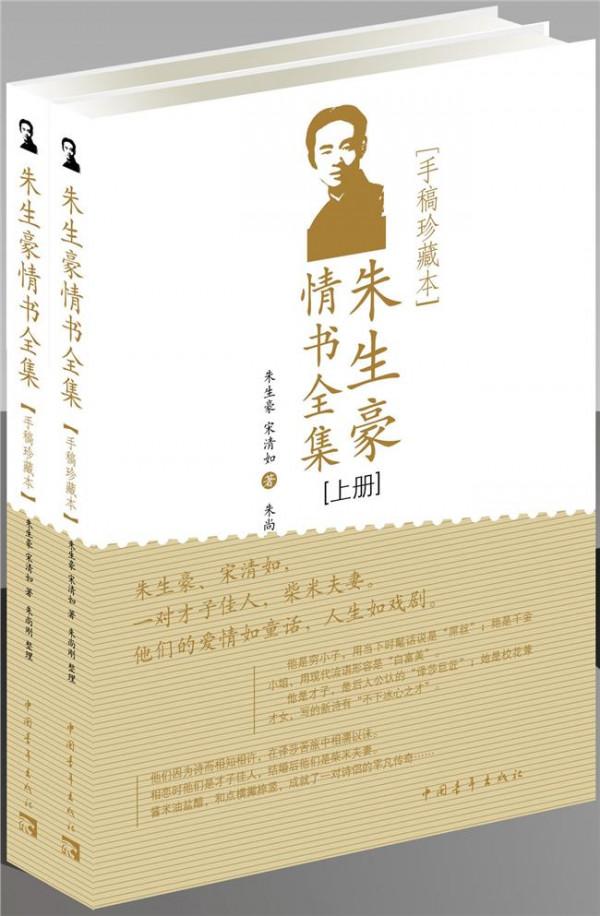

1944年12月26日,朱生豪病逝。在病中的日子里他仍在翻译《莎士比亚戏剧集》,告别之时,已经翻译完三十一部半,还有五部半尚未完成。

于是,在我们的脑海中,他便一直是32岁时的样子,一个有些文弱的江南书生。

事实上,后来者从未忘记这位以他年轻的生命为代价,将莎士比亚引进中国的翻译家。

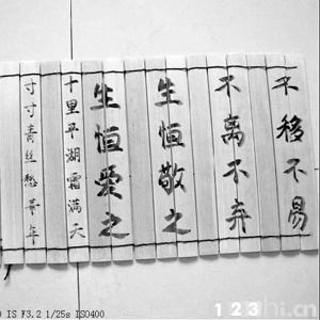

在北京,国家大剧院,一出话剧《哈姆雷特》正在上演。舞台之上,有哈姆雷特,也有在炮火和螺旋桨声中的朱生豪与宋清如——宋清如是朱生豪的妻子,是在他去世后的半个多世纪里,一直在为《莎士比亚戏剧集》的续译投入,并为出版奔走的人。

显然,话剧《哈姆雷特》的导演陈薪伊是懂得朱生豪的那个人。

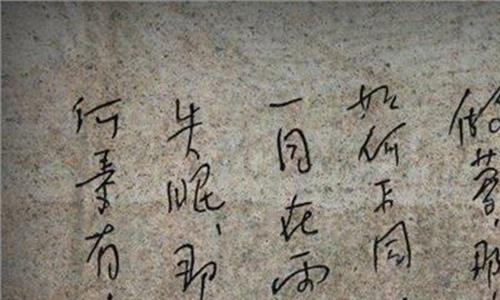

朱尚刚为父母写就的传记《诗侣莎魂》也在这一年重新修订出版。从中,可以读到,朱生豪与宋清如的故事发端于杭州。

近年来朱尚刚因年龄原因,来杭州的次数并不多。倒是1998年,他写《诗侣莎魂》之时,特地去过如今的浙大之江校区,也就是父母就读过的之江大学原址,2015年,还曾陪同客人前往。

浙大之江校区大部分建筑都还保有原貌,这让朱尚刚那些搜寻而来的有关父母的记忆,落到了实处。

“我父母读书时的教学主楼慎思堂,父亲在其中流连忘返的图书馆,还有父亲为代替体育成绩下山去吃饭的小道,见了都倍感亲切。特别是去年初的那次,校区陪同我们的那位学生还特地指给我们看我父亲当年所住宿舍的房间,我原来是不知道的。”

1929年秋,朱生豪进入之江大学,宋清如则是1932年入学,那时离朱生豪毕业只有一年了。

朱尚刚说,母亲是在之江诗社的活动中初次和父亲相识的。但两人在之江大学一年的交集中,“互相谈诗词,谈自己的生活经历和理想抱负,从来不曾认真地谈过恋爱,甚至单独的约会也极少。”

但也就是这一年,让莎士比亚的戏剧,开启了与一对有情人的渊源。

译莎是文弱书生的拍案而起

问:从一个家人的角度来说,您如何评价父亲翻译的莎士比亚作品?

朱尚刚:可以说,译出的31个莎士比亚戏剧作品是我父亲用他年轻的生命换来的。这中间倾注着他的心血,也融入了他的才智。现在学界把它推崇为我国莎学发展中的一个里程碑,我觉得是当之无愧的。

父亲在《译者自序》中说“十年之功,不可云久,然毕身精力,殆已尽注于兹矣……倘因此集之出版,使此大诗人之作品,得以普及中国读者之间,则译者之劳力,庶几不为虚掷矣”。

翻译作品和其他别的艺术作品一样,都是一定历史背景下的产物。随着历史的发展,人们认识的不断提高和创新,翻译作品不断推陈出新,是很正常的现象。父亲的译作能经过大半个世纪之后还长盛不衰,继续为广大读者所青睐,很不容易。父亲的“毕身精力”确实已经“不为虚掷”了。这是我为之高兴的。

对于父亲译作的具体评价,学界已经有了许多论述,总的来说评价还是相当高的。但是一切事物都有一定的局限性,父亲的译作也绝不是完美无缺的。有误译的地方,这一方面是由于当时条件的限制,因为莎士比亚所处时代的社会习俗和语言习惯都和当代有相当差异,“然才力所限,未能尽符理想;乡居僻陋,既无参考之书籍,又鲜质疑之师友”,要完全准确地理解和表述,确实难度很大,对于一个二三十岁涉世尚不深的年轻人,不出错误反倒成怪事了。

另外,父亲对于原作中一些似乎“不雅”的表述,在认为不致影响全文表述的情况下,也作了不少删节,对此现在学界一般是不赞成这样做的,但这也反映了他们当时所处的时代和他们所在的那个社会阶层对这个问题的认识和处理方式。现在的校订本中基本上都把这些删节的内容补上了。

莎士比亚戏剧原来基本上是诗体的,父亲在翻译过程中觉得仍用诗体翻译太难处理,所以基本上使用了散文体(但普遍认为散文体中诗的意味也很浓),这一点也是当前学界广为讨论的话题。也有一些学者使用诗体进行了翻译尝试。但正因为用诗体翻译很难,所以要用诗体翻译得好更难。随着历史的发展,我们也希望能有更好,更贴近莎翁原貌和更为人所欢迎的译作出现,相信这也是我父亲最愿意看到的。

问:很多读者对于您的父亲的了解,仅限于他翻译了莎翁的作品,并知道他是一个极度浪漫且有些柔弱的书生,从您的书中,可以读到他抗战期间写的一些犀利的短评。您觉得父亲是怎样的人。

朱尚刚:母亲曾经说过,父亲“首先是一个诗人,一个爱国者,然后才是一个翻译家”。是诗人的气质使他能驾轻就熟地将莎士比亚这位天才诗人和戏剧家的神韵介绍给中国人民,而炽烈的爱国热情则是他能完成这一工作的根本动力。我觉得这应该是对父亲“是怎样的人”的一个最基本的评价。

换个角度说,父亲基本上是一个文弱书生,几乎是“手无缚鸡之力”,偶尔烧个灶火也会弄得满屋子烟。他有多愁善感的一面,在理想和现实的矛盾面前曾经感到迷茫彷徨,但在国破家亡的关头,他还是拍案而起,义无反顾地投身到和侵略者短兵相接的斗争中,直到最后以身相殉自己的事业。

“文如其人”,从父亲的作品中也很可以看出他的为人。早年在他以婉约为基调的诗词作品中,也有如《庆春泽》为代表的豪放之作,而到了“孤岛”时期,他写的“小言”也好,其他的诗文(最典型的是《满江红》中的“屈原是,陶潜非”)也好,则完全显示了他“金刚怒目”的另一面。

母亲有独特的光芒

问:《诗侣莎魂》的序言中,您说到父亲之于母亲的意义——母亲多是作为父亲生活上和事业上的知己。您在为父母做传时,偶尔是否会有一点小遗憾?依母亲的才华,如果不是一直隐在父亲的身后,是否会光芒更胜?您心里闪过这些念头吗?

朱尚刚:作为“生活上和事业上的知己”和“她还有其独立的自我”是不矛盾的。施蛰存先生以为母亲是为了父亲的缘故而没有在诗人的路上走下去,其实是误解她了。

人生价值的实现并不是只有固定的一条路。母亲去世后我仔细读了她珍藏着的大量学生来信,看到字里行间闪烁着的真实感情的表述,我觉得其中的“光芒”并不亚于一个独领风骚的诗人,虽然表面上的光环要逊色得多。

其实,仅从诗歌才能的发挥来说,受到影响的因素还是很多的。包括社会环境,经济状况,个人的生活情况,甚至心情等等。即使不是“隐在父亲后面”,也不一定就会发展成如何出名的诗人(当然也不是不可能),特别是在新中国成立以后到“文革”结束的那几十年里,是不怎么鼓励个人才华的发挥的,这也不是我母亲一个人或我们一家人所经受的情况,所以倒也没什么特别“遗憾”,何况历史是不承认“假如”或“即使”的。

问:您目前在嘉兴的朱生豪故居的时间多吗?进入故居,看到那些附着父母气息的用具,会想到些什么?

朱尚刚:故居 2007年修复开放后,到2013年年底,我基本上每天下午都在故居“上班”,做些接待和整理资料的工作,2014年“退休”了,就不是每天都去,只是有客人需要接待交流,打电话来约我的时候才去。我在故居有一间工作室仍保留着。

那些家具承载着我儿时的记忆,一个人越是进入老年,对往事的回忆就越是成为生活中的重要内容,无论是青春燃起的激情还是岁月留下的无奈。好在我也快要回到父母的身边去了!

问:对您而言,父亲——这个词语有着怎样的意味?

朱尚刚:最基本的,父亲是赋予我生命的人。按说,父亲应该是和母亲一起抚育我长大,教育我做人,引导我进入社会并给予我身教和言教的那个人。由于父亲的早逝,他未能陪伴我长大。但是这几个方面其实他都做到了。他用在特定的历史条件下的特定方式给我们留下的精神财富,是我永远受用不尽的。

父亲把他的一切都献给了我们的民族,他所留下的一切,都是我们整个民族的财富。从这个意义上来说,他已经不是我一个人的父亲了。