林风眠印章 一代大师林风眠100幅作品欣赏

林风眠(1900年11月22日--1991年8月12日),画家、艺术教育家、国立艺术学院(现更名为 中国美术学院)首任院长。自幼喜爱绘画。代表作品有《春晴》、《江畔》、《仕女》。历任国立北平艺术专科学校校长、国立艺术学院院长、中国美术家协会上海分会副主席。

受到学界泰斗蔡元培的赏识与提携,成为我国第一所高等艺术学府——国立艺术院(今中国美术学院前身)的首任院长。他是中国现代美术教育的主要奠基者之一,主张“兼容并包、学术自由”的教育思想,不拘一格广纳人才。培养出李可染、吴冠中、王朝闻、艾青、赵无极、赵春翔、朱德群等一大批艺术名家。

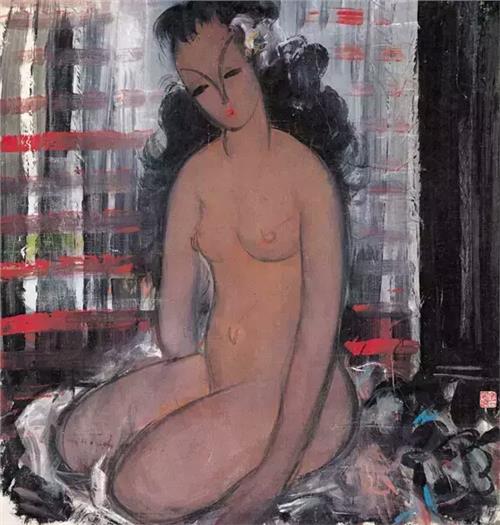

1991年8月12日10时,因心脏病、肺炎并发症,病逝于香港港安医院,享年92岁。林风眠擅长描写仕女人物、京剧人物、渔村风情和女性人体以及各类静物画和有房子的风景画。从作品内容上看有一种悲凉、孤寂、空旷、抒情的风格。他的画特点鲜明,观者一望即知。他试图努力打破中西艺术界限,造就一种共通的艺术语言。他无愧于是一位富于创新意义的艺术大师,对许多后辈画家产生过极深远的影响。

林风眠是“中西融合”这一艺术理想的倡导者、开拓者和最重要的代表人物。他吸收了西方印象主义以后的现代绘画的营养,与中国传统水墨和境界相结合,并融入了个人的人生经历。是已经接近了“东西方和谐和精神融合的理想”的画家。林风眠是整个20世纪中国美术界的精神领袖。

本帖最后是吴冠中所写《一代宗师林风眠》一文,敬请品读。

徐悲鸿和林风眠的药方不同,在特定时代有不同的人生命运,不应去抱怨,而应在我们这个时代去重新认识它。

吴冠中:一代宗师林风眠

一代宗师林风眠,中国现代美术史上闪亮的星,1991年8月殒落于香江。林老师生前落寞,死后也未见哀荣,他走完艰涩、孤独、宁静、淡泊的91个春秋,临终遗言,将其骨灰撒作花肥。今海峡两岸合作出版他的巨型画集,约我作序,再次回顾老师的耕耘,悲凉多于喜悦。

巨匠——园丁

中国传统绘画随着五四新文化运动的大潮冲出低谷,吸取西方,中西结合成为谁也阻拦不住的必然的发展趋势。老一辈的美术家到欧洲、日本留学,直接或间接引进西洋画,年幼的西洋画发育不良,成长缓慢。倒是由于异种的闯入,促进了传统绘画的剧变与新生。这些学了西画回来的前辈们大都自己拿起水墨工具创新路,启发年轻一代对传统的重新认识。传统是反传统,反反传统,反反反传统的连续与积累。

时至今日90年代,对西方绘画和传统绘画两方面的认识都较五四时期大大提高,深入了,中西结合可说已成为创作中的主流。主流往往被时髦利用作装饰品,各式各样不同水平的画展中,大都标榜作者融汇了东方和西方。说时容易做时难,艺术中中西结合的成活率不高。

父母生孩子,总希望新生儿能结合父母双方的优点,但孩子偏偏继承了父母缺陷的例子并不少。郎世宁是早期结合中西绘画最通俗的实例,他主要运用西洋表现立体感的手法,来描绘中国的花鸟、走兽及人物等题材,赢得了宫廷中大批美盲官僚的喜爱,欺蒙了无知的皇上。

正因评画的标准大都只凭“酷似”,所以苏东坡才批评这种“见与儿童邻”的低层次。不论形似,又论什么呢,美术美术,其存在价值在美。千般万种的手法都可能创造美,有立体感的美,有非立体感的美,有时增强了立体感反而显得丑陋,郎世宁完全不体会“删繁就简三秋树”的郑板桥式的审美观。

古希腊、罗马的传统重立体表现,绘画基本立足于形象塑造与色彩渲染,在形与色的刻画中精益求精。中国人初见立体逼真的西洋画必然感到新颖,郎世宁适时呈献了受欢迎的贡品,但他自己也许并未意识到:他将咖啡倾入了清茶,破坏了品味。

郎世宁当然有其历史作用和文物价值,我只是不喜欢他低品味的不协调的画面。19世纪末以来,西方艺术吸取非洲和东方,量变而质变,不再局限于追求客体的表面肖似,反传统,反反传统,反反反传统确乎是世界性的艺术发展规律。

我们的前辈们出洋留学,取经,取的是什么经呢?派系纷争,见仁见智,玄奘的鉴别力和修养影响着中国佛学的发展吧!写实的技巧很易获得中国官方和民间的赞美,认为这就是西洋画了。同时在中国画的改进中,也就局限于吸取西方学院式的素描能力,实质上与郎世宁异曲同工。

在这中西绘画交融的时代潮流中,林风眠着眼于中西方审美观的结合与发展,通过长期艰苦实践,开创了独特的新途,其作品最终被广大群众认识,偏爱,随着历史的进展,其形象日益鲜明,影响日益深远。

林风眠1920年到法国,先在里昂美术学校杨赛斯(YANCESSE)工作室学雕刻,后转入巴黎高等美术学校学院教授谷蒙(CORMON)工作室学油画,攻打坚实的基础。显然他未肯陷入学院的牢笼,而偏向印象派、后印象派、野兽派、表现派等个性奔放的狂热画家,他深入理解、体会了现代西方的审美精髓。

同时他经常到东方博物馆钻研中国的传统艺术、绘画、陶瓷等。海外游子,在东西方艺术的比较研究中,也许更易发现自己,辨认自己的前途。

年轻的林风眠作过《摸索》,表现一群摸索者,都画成瞎子,他们是苏格拉底、孔子、释迦牟尼、荷马、但丁、达·芬奇……,回国后作《人道》、《生之欲》(水墨)等重大社会题材的大幅作品,成教化,助人伦,忧国忧民。

但艺术救国尚属空中楼阁,他终于发现自己“毕竟不是振臂一呼而应者云集的英雄”,便渐渐转入艺术自身的革命。他为同学纪念册上题写“为艺术战”,平易近人、和蔼善良的林风眠只有微笑,很少见他生气,他与谁战?而在作品中,他旗帜鲜明地与因袭传*,与肤浅的崇洋战,与虚情假意战,与庸俗战。

细读林风眠的作品,大致可归纳几方面的特色:

(一)块面与线弦的二重唱

作者首先把握画面的整体结构,重视平面分割,调动全部面积,不浪费分寸之地,因之往往连签名的位置也没有。马蒂斯说:“画面不存在可有可无的部分,凡无积极效益者,必起破坏作用。”中国画中的空白,计白当黑,应属严格的积极的有意识的安排。

林风眠采用块面塑造奠定画面的建筑性,但他扬弃了块面的僵硬性,融入水墨与宣纸接触的浑厚感,因之他的块面没有死板的轮廓,而是以流畅的线之造型来与之配合、补充,组成块面与线弦的二重唱或协奏。

他的仕女、瓶花、山水、果木等各样题材,其形象风姿大都在面与线的重唱中忽隐忽现,分外娇娆。他发展了传统绘画构线赋彩的单一效果。近年京剧改革中亦试引进西洋乐器与传统锣鼓琴弦相配合,这是林风眠在30年代便起步的探索,从他画面中人们欣赏大提琴的浑厚之音时又遥闻悠悠长笛。

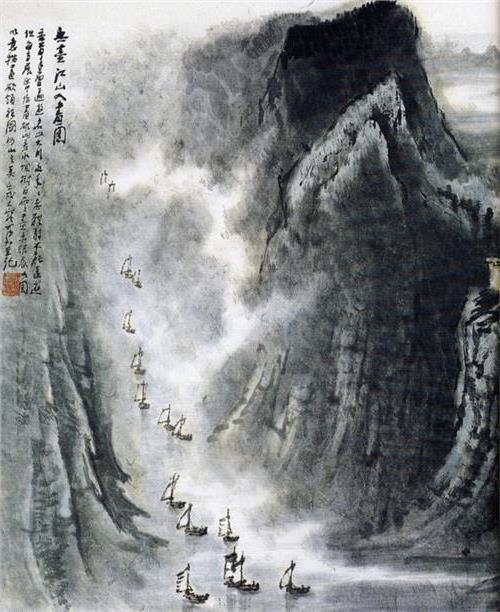

(二)方、圆的饱满与几何的秩序

林风眠的画幅基本采取方形。我们古代也有偏方形的册页,但认真、有意以方形构图则是林画的特色,今天模仿者已甚众,并成风气。林风眠之采用方形,决非偶然与之所至,而是基于他的造型观。方,意味着向四方等量扩展,以求最完整、最充实的内涵;圆,亦是扩展到最大量感的结果。

从造型角度看,方与圆近乎等值,是孪生兄妹。林风眠的方形画面中往往只容纳一个圆,所有的空间都被集中调配,构成一统天下与大气磅礴之感。最明显的例子是鸡冠花、大理花、绣球花、*等各样盆花及水果、瓶罐等静物组合,令人感到无限饱满,其花卉什物的弧曲线在方形宇宙间占尽*,即便画面不大,气势宽阔博大。

亦爱方圆亦爱锐利,干枝横斜、苇叶尖尖、渔翁的竿、白鹭的腿……画面常出现坚挺锋利的线,刺破寂寥,对照了团块的量感美。

这些锋利的线并非只是孤立的线,它们是画面几何形的构成因素。画中几何,不规则其实有规则的几何往往是造型艺术的奠基石。立体派的审美基础应是几何造型。

亚里士多德在雅典艺术院的大门口写道:不懂几何者请不要进来。林风眠那些变形的桌面、门窗,不合透视的瓶罐,其用心良苦处正是追求艺术构成中的几何秩序。他的宝莲灯、基督之死及一系列的京剧人物,充分表达了几何形之复杂交错美,铿锵有声。那幅芦花荡,如袁世海看到,当可作为亮相的参考范本吧!

(三)黑白的悲凉与彩色的哀艳

1940年前后,重庆一家报纸上登了一条消息:林风眠的棺材没有人要。我们当时吃了一惊,细读,才知香港举办林风眠画展,作品售空,唯一幅棺材卖不掉。我没有见过林老师画的棺材,但立即意味到黑棺材和白衣哭丧女的强烈对照。

黑墨落在白宣纸上所激发出来的强烈对照,当属各种绘画材料所能产生的最美妙效果之一。印象派认为黑与白不是色,中国人认为黑与白是色彩的根本,绘画的基石。正如黑在西方是丧事的象征,白在中国是丧事的标志,因之,黑与白极易使人联想到哀伤。

但黑与白均很美,“若要俏,常带三分孝”,民间品味亦体会到素装中的白之美感。林风眠竭力发挥黑的效果,偏爱黑乌鸦、黑渔舟、黑礁石、黑松林、黑衣女……紧邻着黑是白墙、白莲、白马、白衣修女、白茫茫的水面。

黑、白对照,衬以浅淡的灰色层次,表现了孤独荒寥的意境,画面透露着淡淡的哀愁与悲凉。淡抹浓妆总相宜,自嘲是好色之徒的林风眠同时运用浓重的彩色来表现艳丽的题材。彩色落在生宣纸上,立即溶化,淡化,故一般传统水墨设色多为浅绛,如今追求浓郁,林风眠经常采用水粉厚抹、色中掺墨、墨底上压色或同时在纸背面加托重色,竭力使鲜艳华丽之彩色渗透入流动性极强的生宣纸,而保持厚实感。

其色既吸取印象派之后色彩的冷暖转折规律,同时结合中国民间大红大绿的直观效果,寓丰富多彩于天真烂漫,严格推敲于信手涂抹。

然而,华丽的彩色中依然流露着淡淡的哀愁。紧紧拥抱,相互依偎的满盆红花、遍野秋树,予人宫花寂寞红或霜染红叶不是春的惆怅;丁香、紫藤,或垂或仰,也令人有身世飘零之感;就是那杂花齐吐的庭院吧,仿佛误入“游园惊梦”的后花园,春如线,彩点中隐现着线之缭绕。

(四)童心与任性

在那极“左”思潮泛滥的年代,李可染有一次无限感慨地对我说:到处见不到林风眠的作品,偶然发现在一本小朋友的刊物上印了一幅林老师的画。我听了先是同他感到同样的苦涩,但一转念,其实作品倒是找到了最理想的发表对象,童心对童心。

林风眠的作品流露着一片童心,有心人虽意识到作者内心深深隐藏的哀愁,而画面上洋溢着天真烂漫,与儿童画相临。儿童画不失天真,是普及美育教学最基本的阵地,应多多诱发孩子们的美感,以比赛等方式予以适当的鼓动,促进了美术教学的发展。

但过分鼓吹儿童明星不切实际,违反了艺术成长的规律,有几个被捧上天的“天才”儿童后来真的成了伟大的艺术家?几乎一个也没有。过早接受技艺的训练不一定是优势,绘画艺术,技艺从属于思想感情,技艺迟早都可学到手,而感情素质的高低决定作者成就的高低,杰出的艺术家太少了,都缘于:大人者渐失其赤子之心。

林风眠爱画林间小鸟,成群小鸟都缩成墨色团团或灰色团团满布画面,像孩子作画,画得多多的,满满的,淋漓尽致。

小鸟都静静地乖乖地躲在叶丛或花丛中,椭圆状的花叶与团状的鸟之体形配合和谐,相亲相吻。枒杈横斜,将鸟群与花叶统统织入紧凑的构图,予人视觉形象的最大满足感。从孩子的天真,爱鸟的童心,林风眠进入形式结构的推敲与经营,但其经营与推敲之苦心,竭力不让外人知晓,外行看热闹,内行看门道,仿佛只是任性涂抹,作者于此呕尽心血。

(五)风格形成的轨迹

林风眠少年时代跟祖父打石碑,跟父亲学描绘,青年时代在法国学雕刻、学院派及现代派油画、钻研中国传统和民间艺术,他涉足于古、今、中、外。在杭州艺专时期,他主要作斑斓的油画,同时作舒展流畅的水墨。那时林风眠的油画色彩厚重,笔触宽阔,以此区别于拘谨写实的作风,形成自己的面貌。

但,虽也融进或多或少东方情味,仍未与西方印象派之后的野兽派、表现派等等拉开太大的距离。至于水墨,追求湿漉漉的晕染与线条穿插,构图处理仍未完全冲破传统程式的局限性。西方的油画与传统水墨间尚存在着鸿沟,作者努力在跨越这鸿沟。

1937年日军威逼杭州,林风眠偕杭校师生辗转到内地,从此跌入人民大众的底层,深深感受国破家亡的苦难。生活剧变,人生剧变,艺术开始质变。林风眠不再是国立艺术专科学校的校长,作为一个孤独寂寞的贫穷画家,他挥写残山剩水、逆水行舟、人民的挣扎、永远离不开背篓的劳动妇女……。

在杭州时作水墨,似乎只是油画之余的遣兴,如今在物质条件困难的重庆,无法再作油画,便大量作水墨、墨彩,墨彩成了主要的、唯一的创作手段,于是将油画所能表达的情怀通通融入墨彩的内涵中去。

许多现代西方画家早已不满足于油画的厚重感与坚实感,塞尚晚期就已用轻快笔调和稀薄的色层追求松动的效果,往往连布都没有涂满。马蒂斯、丢非、郁脱利罗……均力图摆脱沉重的、粘糊糊的油色与粗麻布的累赘,钟情于流畅的自由奔放的情趣,日本画、波斯画对他们显得是新颖的表现手法了。

常与泥塑石雕相伴的油画爱上了新的情人——轻音乐。林风眠接来他们的新欢,将之嫁到水墨之乡,成功地创出了他们所追求的节奏感和东方韵律感相拍合的新品种,而他自己却谦逊地说:我是炒杂菜的。

他用线有时如舞绸、如裂帛、如急雨,有时又极尽缠绵。当然也有只偏爱屋漏痕的人们看不惯林风眠爽利的线条。舞蹈的美感须练,歌唱的美声须练,林风眠画中的形、线、结构之美也靠练。

李可染说林先生画马,用几条线表现的马,有一天最多画了90幅。林风眠的墨彩荷负了超载分量,也因之催生了全新的表现面貌,无论从西方向东方看,从东方向西方看,都可看到独立存在的林风眠。风格之形成如大树参天,令人仰望,而其根却盘踞在广大人民的脚下。其时林风眠住在重庆南岸一家工厂仓库一角的小屋里,在公共食堂买饭,来了朋友自己加煮一小锅豆腐作为款待。

风风雨雨近一个世纪,林风眠永远在赶自己的路,前几年,将届90高龄的林老师对我说他正在准备再作油画,不知老之已至,他又开始新的童年期,永远天真,任性。读其晚年作品,愈来愈粗犷、丰富、充实、完整,并且他又追捕青年时代对社会人生的重大题材,攀登新的高度,1989年在台湾历史博物馆及1990年在日本西武的两次展出中,明显地展现了老画师的新风采。

林风眠毕生在艺术中探索中西嫁接,作出了最出色的贡献,其成功不仅缘于他对西方现代、中国古代及民间艺术的修养与爱情,更因他远离名利,在逆境中不断潜心钻研,玉壶虽碎,冰心永存。巨匠——园丁,伟大的功勋建立在孤独的默默劳动中,遗言以骨灰作花肥,诚是他生命最真实贴切的总结。

恩怨乡国情

1900年诞生于广东梅县山乡,林风眠继承了石匠祖父的勤劳与倔强。跨出山乡,跨越重洋,作为海外游子的青年艺术追求者,他永远不失炎黄子孙的东方本质,在巴黎时期就已尝试中西画结合的实践。1924年在斯特拉斯堡举办的“中国古代和现代艺术展览”中蔡元培初晤林风眠,十分赏识其作品,他成为林风眠的伯乐。

蔡元培归纳:西洋画近建筑,中国画近文学。这观点与林风眠在作品中对西方构成与中国韵味结合之探索相吻合,我想这应是蔡与林相知音的牢固基础。

由于蔡元培的推荐,林风眠1925年回国任国立北京美术专科学校校长,1927年南下杭州筹建国立艺术院,后改为国立杭州艺术专科学校,任校长至1938年。在北京期间,因其艺术观点及在教学中采用*模特儿等一系列措施遭到*长刘哲的严厉谴责,被迫离开北京。

几年前林老师在香港同我谈起这段往事,说1927年7月份北京的所有报纸均报道了刘哲与林风眠的争吵,情势似乎要枪毙林风眠。白头宫女说玄宗,林老师叙述时轻描淡写,既无愤慨也不激动。

正值壮年,血气方刚,林风眠除了做身体力行的实践者外,同时又发表艺术改革的主张,但投石未曾冲破水底天,陈陈相因的保守势力与庸俗的“写实”作风总是中国艺坛的主宰势力,孤军作战的林风眠在画坛从未成为飘扬的旗帜。

及唯一的伯乐蔡元培远离,逝世后,林的处境每况愈下,他从未寻找政治上的靠山,人际关系一向稀疏,其艺术呢,人们不理解,社会上不认可,其后遭到愈来愈严厉的批判。40年代初在重庆中央图书馆举办一位走红的著名画家的个展,车如流水马如龙,盛况空前,我在展厅中偶然碰见了林老师,喜相逢,便依依紧随他看画,他悄悄独自看画,不表示任何意见。

除作者因正面遭遇与他礼貌地一握手外,未见有谁与他招呼,在冷寞中我注意到他的袖口已有些破烂。

抗日战争胜利了,“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的欢乐激励着所有寓居蜀中的人们,林风眠抛弃了所有的行李,只带几十公斤(飞机最大磅限)未托裱的彩墨画回到了上海,我们可以想象到他的喜悦和希望。但中国人民的苦难远远没有到头,接着来到的依旧是失望、战乱,金元券如废纸飞扬。40年代末我已在巴黎,读到林老师给巴黎一位同学的信,得知他孤寂如故,在无可奈何中生活、工作,心情十分黯淡。

50年代后,中国知识分子经历着前所未有的考验,他们竭力适应新的社会要求。如潘天寿,已无法教授国画,只让他讲点画法,他勉力改造自己,作了一幅《送公粮》的政治图解式作品。林风眠在风景中点缀高压线,算是山河新貌,同时也表现农妇们集体劳动剥玉米之类的场面。

这些出身于农村、山乡的老画家对农民是具有真挚感情的,但迫他们抛弃数十年的学术探索来作表面的歌颂,别别扭扭。百家争鸣、百花齐放的政策提出后,60年代初在上海及北京举办了林风眠画展,毁誉俱来,米谷发表了《我爱林风眠的画》一文,因此遭到长期的批判。

放毒,潘朵拉的匣子里放出了毒素,人们误将林风眠的画箱认作潘朵拉的匣子。1987年在香港新华分社负责人招待的一次小型宴会上,大家关心地问林老平时什么时间作画,他说往往在夜间,我插嘴:我这个老学生还从未见过林老师作画。

别人感到惊异,我补充:怎么可偷看鸡下蛋。满座大乐,林老师也天真地咯咯大笑,他早不介意他送的作品曾被落选,人们拒绝了他夜半产下的带血的蛋。

文革中林风眠被捕入狱四年半,没有理由,当然也无须理由。大量的精心作品先已浸入水盆、浴缸中溶成纸浆,从下水道冲走。至于油画,则早在杭州沦陷后被日军用作防雨布了。1977年林风眠获准出国探亲,去巴西探望妻、女,其后定居香港。

80年代中我多次到香港拜访林老师,谈起他在杭州玉泉的故居,浙江美院有意设法购回建立纪念馆,林老师对此显得很淡漠。他谈到离沪时上海画院扣下他一百余幅作品,他到香港后便去信申明将这批画奉献给国家。

我建议是否可将这批作品转入杭州故居长期陈列,这样纪念馆便有实质内容,广大群众也有机会赏识老师的原作,确乎,在国内已很难见到林风眠的作品。林老师对这意见很赞同,情绪高昂。我返京后向全国政协写提案,与浙江美院联系,并到上海画院翻看了大部分作品,得到的反应都是积极的,只是浙江美院没有在故居建立陈列馆的经费。

于是有爱国华侨姚美良先生捐款资助建立陈列馆,蓝图也设计好了,文化部为此举行了一个小型座谈会表示答谢和庆贺。

但林老师复信婉谢资助,说他的纪念馆不重要,待国家有条件时再考虑,资助之经费宜先用来培养青年深造。有人建议将款改为林风眠奖学金,林老师说:林风眠奖学金应由我林风眠从自己口袋里拿出钱来,我不能占个空名。

1986年华君武、王朝闻、黄苗子和我一同去拜访林老师,叙旧之外我们代表全国美术家协会邀请老师,当他认为合适的时候回来看看,永远微笑的林老师微笑着点点头。林老师离沪前寄给我一幅留念作品,画的是青蓝色调的苇塘孤雁,我当即复信,并附了一首诗:捧读画图湿泪花,青蓝盈幅难安家;浮萍苇叶经霜打,失途孤雁去复还。他终于没有归来,“雁归来”成了我悼念文的标题!

最忆是杭州

林风眠的艺术思想贯彻在其教学思想中,杭州艺专的10年教学在中国近代美术教育事业中起了独特的积极作用。只设绘画系,不分西画系和国画系,学生必须二者兼学,而以培养如何观察对象及掌握写生能力的西画为主要基础。

绘画、雕塑及图案系均须先通过3年预科的严格素描训练。在把握基本功的同时,开放西方现代艺术,图书馆里不限古典画集,学生可任意翻阅印象派到立体派诸流派。同学们对塞尚、梵高、高更、马蒂斯及毕加索早都熟悉,当然未必很理解,或只一知半解,但讨论得很起劲。

30年代,这些中国人民完全陌生的怪异洋画家,在西湖之滨的小小杭州艺专的校园内受到了意外的崇敬。杭州离政治中心南京较远,全校师生陶醉在这西湖之畔的艺术之宫,似乎很少遭到干扰,从另一个角度看,这里是象牙之塔。

确也有崇洋的气氛,教授们都是留法的。画集及杂志大都是法国的,教学进程也仿法国,并直接聘请了法国教授(也有英国和俄国的),学生修法语。在打开大门引进法国现代艺术的同时,林风眠聘请潘天寿教授国画,还有教授传统工笔画的张光女士,都是高水平高格调的画家。

林风眠只重人才,不徇私情,国立艺术专科学校是全国最高艺术学府,名声好,教师待遇高,想钻进来任教者自然很多很多。

在正规、宁静中进行教学,学生们竞争剧烈,争取高材生的荣誉。下课后教室锁门,经常有学生在课外爬窗进教室去补画石膏像素描。下午课余或星期天,西湖之畔散布着写生的艺专学生,大都着校服。傍晚的宿舍里,同学们各自将当天的风景画装入镜框张挂起来,几乎天天开观摩会,看到别人画出了出色的作品,能不羡慕吗!

学校小小动物园养有孔雀、鹰、猴子等各种动物供学生随时观察、速写,学习完全是自觉的,校方只提供条件,不要求交课外作业。

学校最新的建筑是陈列馆,这是我们心目中的博物馆,圣地。其中陈列着教授们和历届毕业生的优秀作品,记得有吴大羽的《岳飞班师》、蔡威廉的《费宫人刺虎》、方干民的《总理授嘱图》、李超士的粉画、潘天寿的国画、林风眠的油画*及水墨画等等。

每位教师都应展出自己的代表性作品,在众目睽睽之中任人评比,水平不高的教师必然站不住脚。杭州10年,林风眠惨淡经营,在教学中竭力贯彻其中西结合的主张,并组织教师的作品去日本展出,同时考察其艺术教育。教学、创作之外,林风眠发表了《中国绘画新论》、《我们所希望的国画前途》、《什么是我们的坦途》等一系列呼吁改革中国画,创造新艺术的文章。

1937年本将组织建校10周年大庆,日本侵华战争爆发,打破了正规的学习生活,全校师生掀起绘抗日宣传画的热潮。杭州临危,学校奉命撤离,在混乱的交通情况中,全校师生像逃难一般经浙江诸暨、江西贵溪、湖南长沙,至沅陵暂时定址开课。

撤离杭州时十分仓促,陈列馆里的作品及10年来积累的重要图画、教材、资料都无法搬走,创业者林风眠的心情当不同于同学们的慌乱,他告别原哈同花园旧址的国立艺术学府及留下守门的工作人员时,当不无“最是仓皇辞庙日,教坊犹唱别离歌,垂泪对宫娥”之痛吧!

至沅陵后,*令国立杭州艺专与国立北平艺专合并,废校长制改委员制,由林风眠、赵太侔及常书鸿三人任校务委员。接着发生*,林风眠辞职离去,留给赵太侔及常书鸿一封信,交待有关校务。

教务长林文铮先生对同学们宣读了这封信,我还记得其中几句……唯杭校员生随弟多年,无不念念,唯望两兄加意维护,勿使流离……同学们当时都哭了。岁月流逝,往事渐渺,当年的学生也都垂垂老矣,杭州艺专这株存活了10年的蒲公英,飞扬出去多少种子?多少种子飞到了世界各地,让有心人去统计吧,这些开花的、结果的新生代,都继承了林风眠的艺术思想。林风眠,我们伟大的宗师!