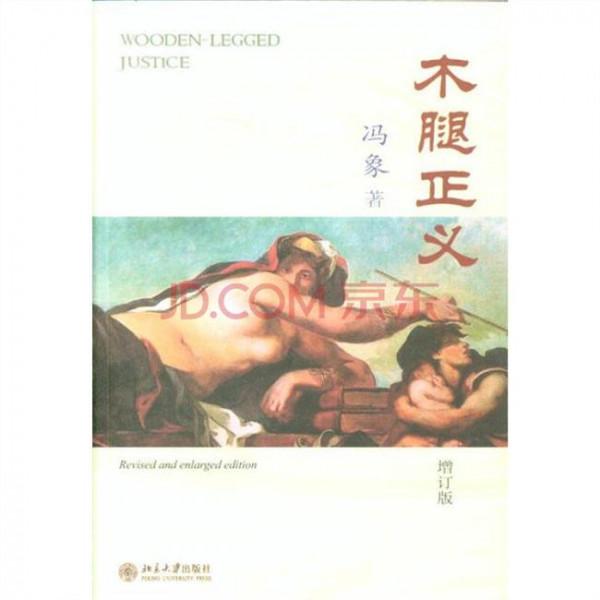

冯象私有制 程序正义是实体正义之母——读冯象《木腿正义》有感

一个人在国家裁判机构作出对其利益有利或者不利的裁判时,应当至少能够处于一种可与裁判者就如何对待他的问题进行理性地协商的地位,即强调尊重程序参与者作为自主、负责和理性主体的地位,要求裁判机构与他一起参与裁判结果的形成过程,向他论证裁判结果的合理性和正当性,从而使他成为裁判制作过程中的协商者、对话者、辩论者和被说服者,其作为人的尊严和价值得到充分的尊重。[1]

冯象,上海人,1968年上山下乡,负笈云南边疆。通过自学与求学,先后获得北大英美文学硕士,哈佛中 古文学博士(Ph.D.),耶鲁法律博士(J.D.)学位。冯象先生精通十数种语言,包括希腊文、意大利语、希伯莱文、拉丁文、古拉丁文、俄语、法语、古法语、德语、英语、古英语、中古英语、威尔士语、古冰岛语及亚兰语等。

现定居美国,从事知识产权与竞争资讯等领域的法律业务,业余写作。平素爱读冯象先生的文字,一来思想深邃,立意高远;二来视阈宽广,见解独到;三来行云流水,酣畅淋漓。

除《政法笔记》外,读得最多的当属《木腿正义》。这本书先由中山大学出版社1999年首版,后由北京大学出版社2007年增订再版。共收录作者以前的31篇文章,其中上编16篇谈法律(包括法律教育、法学方法),属于带有学术性的法律杂文;下编15篇谈文学(包括语言文学、宗教神话),学术性较强,也包括一些访谈文章。

书名源自正文第一篇文章,本文仅就该文展开下面的讨论。

《木腿正义——读一个16世纪冒名顶替案》一文主要是对普林斯顿大学戴薇思教授的力作《马丹还家》一书的评论。该书讲述的是,一五三八年,法国南方列日河谷一小村里,巴斯克人盖尔的十四岁独子马丹娶了殷实人家的十二岁姑娘白特兰为妻。

不知中了什么邪,马丹一连八年未能做成丈夫。直到一老妇“仿佛从天而降”(白特兰语),指点小俩口做了四次弥撒,吃了秘制圣饼,新娘才完婚怀了孕。可是儿子生下没几个月,马丹突然离家出走了。据说他偷了父亲一口袋麦子;小偷是巴斯克人最瞧不起的,偷自家人更属大逆。那是一五四八年的事。

白特兰母子一等就是八年。伤透了心的老盖尔夫妇一病不起。临终他们宽恕了马丹,把全部家产留给他,托叔叔彼埃尔照管。一五五六年夏,邻村的小旅店住进一位风尘仆仆的客人,管自己叫马丹。消息传来,马丹的四个妹妹忙推着白特兰赶去相认。起先她不敢认:当年马丹可没有那么浓的胡子。新马丹却十分亲热,而且还记着藏在衣柜底的白裤衩——他们的信物。她终于吊上了他的脖子。末了,彼埃尔叔叔拥抱了侄儿:谢谢上帝,马丹还家了。

新马丹待人和气,村里的大人他几乎全叫得出名字。碰上别人没认出他,他就讲小时候一块干过的丑事。渐渐地,大家都知道他为国王打过仗,到过西班牙。飞鸟还巢,从现在起他要一辈子跟妻儿厮守了。这老兵不愧是见过世面的,不久就开始了买卖田地的营生。有一天,他向叔叔问起老盖尔的遗产有没有收支细账,彼埃尔的脸色变了。

扯来扯去,结果侄儿告了叔叔一状,拿回了老盖尔留下的田产。彼埃尔从此认定了新马丹是个冒名顶替的骗子,只苦于找不出有力的证据。一五五九年夏秋之交发生了两件事:先是一个过路的士兵声称马丹被火绳枪打断了脚杆,现在是拄着木腿走路的。

接着有人在旅店把新马丹叫作阿尔诺,绰号“大肚皮”,据说新马丹托那人带了两条手巾给阿尔诺的兄弟。于是彼埃尔到法院谎称自己是白特兰的监护人,开出逮捕令捉拿新马丹,并逼迫白特兰做了附加民事诉讼的原告。

案子几经周折,最后移送土卢市法院刑事庭,由大法官高拉博士主审。新马丹十分沉着,将彼埃尔的证人一一驳斥。正当法庭因证据不足,准备开释被告、追究彼埃尔诬陷罪之时,一个木腿人闯进了法院。经过隔离提审、当庭对证、亲友指认,真相终于大白:新马丹被处以绞刑。[2]

真假马丹的故事,引出了程序正义与实体正义之间如何调处的重要话题。程序正义的诉求,可以说是伴随着司法活动以来即为人们所期盼、维系的价值,特别是当法律的实现必须通过人这一具有主观性的中介来实现时,什么样的人具有裁判的资格,什么样的规则有利于得出公平的结果等等问题,就成为司法中人们所关注的核心问题。

[3]因此,冯象先生特别强调,我们有必要讨论一下法庭审判规则,伦理上的是非善恶之分要成为司法上的真假之辨,必须通过对于案件当事人的具体行为、资格或关系的确认。

他结合真假马丹案进一步指出,严格的确认规则往往不尽合情合理。例如本案中,农民一无肖像、二不识字(无笔迹可验),马丹的长相和身体特征就难有客观的衡量标准。

法庭于是检查被告的知识(回答)是否与证人提供的有关马丹的知识(证词)相符,审判成为对被告的记忆、口才和应变能力的考验。事实上,提审对证时真马丹的记录反不如早有准备、训练有素的假马丹好。法庭当然知道有这种可能,因此决定侧重亲友相认(四个妹妹最后都认了木腿人)。

冯象先生因此得出这样的结论,这其实是一种我们熟悉的竞赛制举证原则:赢家总是先赢了多数(往往有利益牵扯的)亲友,联合起来迫使对手回答难以反驳的指控。回到戴薇思的假设,在民事方针以家族利益为重、大可应用罗马法“失入不如失出”原则的情况下,只要阿(阿尔诺)、白(白特兰)合谋,阿、彼(彼埃尔)和睦,木腿人即使回来控告,恐怕也只落到小炉匠斗假胡彪的下场:巴掌打在自己嘴巴上。[4]

司法程序的设置能否达至正义目标的实现?散文家蒙田认为高拉所依据的理智判断,运作生杀大权的司法程序,实在是不甚可靠的工具。“真与假,两副面孔相差无几,我们却只有同样的眼睛看它。”木腿人有哪一点比阿尔诺更像八年前的马丹,有哪一样凭据不是某人主观想象的结果呢?为什么大法官不能像古代雅典战神山上的法官那样老老实实宣布:“本庭不懂此案,过一百年再审”?冯象先生认为这确是极有意义的一个问题,因为它实际指出了法律程序有不止一个目标:一方面从审判技术着眼,必须看到跛足的正义来得太慢、太偶然、不可预料,只是一条木腿的保证,所以要靠理智操作规则,防备正义出错而求较小的损害;另一方面,程序又必须能够提供一种信念,即正义必胜、真善统一的传统说法。

而戴薇思没有意识到,这两个目标虽然相互矛盾,却都是法律致力于达到的。因此,高拉的《判决书》讨论罪行起因、恶人的坦白和灭亡,就不止是一个疑案的学理分析;它同时也表达了法律的实体正义对程序正义的妥协。通过这一妥协,理智规则的胜利获得了信念仪式的认可。[5]程序正义原则,历经英美、欧陆等大量民主国家司法实践而不断增益,逐渐形成“程序正义是实体正义之母”的共识。

美国学者罗尔斯在其《正义论》一书中更是指出,人类应该或必须按照纯粹的程序正义观念来设计社会系统,以便它无论是什么结果都是正义的。这种纯粹的程序正义的特征是:不存在任何有关结果正当性的独立标准,但是存在着有关形成结果的过程或者程序正当性和合理性的独立标准,因此只要这种正当的程序得到人们恰当的遵守和实际的执行,由它所产生的结果就应被视为是正确和正当的,无论它们可能会是什么样的结果。

他还指出,纯粹的程序正义具有巨大的实践优点,在满足正义的要求时,它不再需要追溯无数的特殊环境和个人不断变化着的相对地位,从而避免了由这类细节引起的复杂原则问题。[6]

由于种种历史和现实的原因,国人对程序正义原则还相对陌生。忽视程序正义的人往往认为实体正义就足够了,过程并不重要。程序正义观念则认为,实体正义诚然重要,但如果没有正义的过程,实体的正义是不可靠的,在通常情况下也是不可能的。

以刑讯逼供这一中国司法中的顽疾为例,热衷此道者往往认为破案最重要,如何破案则无所谓。办案人员不择手段,有可能不但难以实现正义的目的,反而制造出更多本应避免的罪恶。即使恰巧破了案,也是以千千万万的沉冤为代价。

当然,单凭程序正义也不可能保证百分之百的正义,但是,正义的程序可以最大化地减少人为的错误。[7]其实很简单的道理,那就是“两害相权取其轻”,因为个体作恶被枉纵,较之于制度作恶殃及无辜,前者为轻。在强调程序正义的同时,也要防止诉讼过于冗长,致使实体正义迟迟无法实现,即使最终实现,也是当事人无法承受之重。“迟来的正义非正义”。

注释:

[2][4][5]冯象:《木腿正义》(增订版),北京大学出版社2007年版,第38~39页、第40~41页、第41页。

[3]胡玉鸿:《司法公正的理论根基》,社会科学文献出版社2006年版,第183页。

[6]详见[美]罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社1988年版,第80~83页。

[7]“李庄案与程序正义”,载《新世纪》周刊2011年第15期。