蔡和森和蔡畅 邓小平与李富春、蔡畅的深厚情谊

李富春伯伯、蔡畅妈妈和我父母的关系非同一般,他们之间有几十年的战友之谊和如家人般的亲情。而我们从小也有幸和李伯伯、蔡妈妈有过亲密接触,点点滴滴,令人不能忘怀。

我父亲与李伯伯、蔡妈妈的革命友情始于20世纪20年代初留法勤工俭学。李伯伯于1919年10月赴法勤工俭学,蔡妈妈于1920年1月赴法勤工俭学,我父亲于1920年10月赴法勤工俭学。

在赴法之前,李伯伯已是有觉悟的热血青年。到法国后,李伯伯深入考察法国社会和工人运动,与李维汉等发起组织勤工俭学励进会,积极组织和参加留法勤工俭学学生的多次政治斗争,在结识了蔡和森、向警予、蔡畅等马克思主义者之后,迅速走上革命道路并成长为一名共产主义战士。

1922年,李伯伯与赵世炎、周恩来参与发起建立旅欧中国少年共产党。李伯伯担任诺门地方支部书记,并参与编辑少共机关刊物《少年》。1923年,旅欧中国少年共产党更名为旅欧中国共产主义青年团,李伯伯担任执行委员。

蔡妈妈赴法前在湖南时受到兄长蔡和森和毛泽东的很大的影响。蔡妈妈到法国后,由赵世炎和刘伯坚介绍,加入中国社会主义青年团旅欧支部,1923年转为中共党员。

1920年10月,我父亲到达法国,在求学理想破灭后,勤工也屡受挫折,他说:“从自己的劳动生活中,在先进同学的影响和帮助下,在法国工人运动的影响下”,思想开始变化,有了参加组织的要求和愿望,终于在1923年加入了中国共产主义青年团旅欧支部,并于1924年转为中共党员。

我父亲提到的先进同学有赵世炎、周恩来、刘伯坚、王若飞,也有李伯伯和蔡妈妈。我父亲加入旅法中国共产主义青年团后,在相当一段时间内,一直与李伯伯、蔡妈妈在一起。我父亲回忆,他是和蔡妈妈一起在巴黎进行的入团宣誓,每个人还进行了自我宣誓。

他们当时激动的心情,几十年后仍难忘记。我父亲在加入革命队伍的过程中,在法国从事党团工作期间,与李伯伯、蔡妈妈相当亲近。李伯伯、蔡妈妈长我父亲四岁,我父亲亲切地称他们为大哥、大姐。由于我父亲年纪最小,李伯伯、蔡妈妈亲切地称他为小弟弟。李伯伯和蔡妈妈在法国相爱并结为终身伴侣,我父亲是他们爱情的见证人。

1923年后,我父亲到巴黎,开始了职业革命家的生活,与李伯伯等一起在周恩来直接领导下工作。少共机关与其机关刊物《少年》一起设在巴黎戈德鲁瓦街17号一个旅馆的小房间里。蔡妈妈曾回忆:刊物《少年》是轮流编辑,邓小平、李大章刻蜡版,李富春发行。

后来该刊物改名为《赤光》,社址在巴黎意大利广场S街5号,一个咖啡馆的楼上。邓小平、李富春是白天做工,晚上搞党的工作,而周恩来则全部脱产。蔡妈妈的回忆生动地描述了这些年轻的中国共产主义战士的生活。

他们身居陋室,条件艰苦,白天做工糊口,晚上通宵苦干。他们挤在周恩来住的小房间里开会,床上、桌子旁都坐满了人。他们吃的是面包,喝的是白水,有时连蔬菜都吃不上。他们在艰苦的环境中努力工作,顽强斗争,焕发着青春的活力,保持着乐观向上的革命热情。

在巴黎期间,我父亲曾同李伯伯、蔡妈妈住在一起。我父亲经常提到,他常吃蔡妈妈煮的面条。回忆起那时的生活,蔡妈妈曾笑着对我们说:“你爸爸最小,我们都亲切地叫他小弟弟、小胖子。他可爱吃我煮的面条了。”在巴黎的革命岁月和艰苦生活中,他们是为理想而奋斗的年轻革命家,是亲密无间的战友,也是情浓于血的亲人。

1925年,李伯伯、蔡妈妈赴苏联学习。1926年,我父亲也离开法国赴苏联学习。后来他们在不同的时间应国内革命形势的需要相继回国,投身于如火如荼的国内革命斗争。他们在不同的时期分别在不同的岗位战斗,经历了各种光荣历程、艰难困苦,甚至生离死别。

在关键时刻和危难时刻,他们仍然互相关注、互相关心、互相帮助。1933年,我父亲在江西中央苏区遭受“左”倾路线的错误批判,在被批斗和处分的最困难的时候,李伯伯在政治上一如既往地关心他,蔡妈妈看见他生活艰苦还给他送饭吃。

1934年长征时,由于我父亲刚刚受过批判,一开始参加转移的名单中没有他,最后还是时任总政治部代主任的李伯伯特意把我父亲加进了长征的队伍中。1939年,我的父亲和母亲在延安结婚。

9月的一天,在杨家岭毛主席的窑洞前,为祝贺邓小平和卓琳、孔原和许明两对夫妇新婚,老战友们在一起聚餐。毛泽东夫妇、刘少奇、张闻天夫妇、李富春夫妇等,当时在延安的高级领导人,能来的都来了。

在黄土窑洞外面,木板搭成的桌子上摆放着金黄色的小米饭,来者均着布衣布履的八路军军服,这是延安才特有的简朴而亲切的婚宴。席间都是叱咤风云的人物,都是未来新中国的中流砥柱。当晚,也不乏好事之人。那些革命老战士,居然童心大发,捉弄起新郎官。孔原被灌醉了,而邓小平有敬必饮却毫无醉意。后来张闻天告诉他的夫人刘英,原来是李富春和邓发弄了一瓶白水充酒,掩护了老战友邓小平。

1954年9月,李伯伯和我父亲同时被任命为中华人民共和国国务院副总理。1957年,我们家搬进中南海,住在庆云堂三院。恰巧的是,李伯伯和蔡妈妈就住在前面的一院。比邻而居,使我们两家人的关系更加亲密。我父母经常带着我们去李伯伯、蔡妈妈家玩。

李伯伯用浓重的湖南口音,总是把我弟弟飞飞叫成“灰灰”。我和飞飞小时候很爱到李伯伯家,因为蔡妈妈总是拿糖给我们吃。我母亲对蔡妈妈非常尊重,有事常常向蔡妈妈请教。而蔡妈妈对我母亲也非常亲切。

李伯伯非常简朴,他的中山装已穿得非常旧了,蔡妈妈要给他新做一套,特意让我母亲帮她一起去选料做衣。20世纪50年代和60年代初期,政治气氛比较健康和轻松,中央政治局开会时,在难得的休息的时候,几位叔叔伯伯有时会聚在一起打麻将,有邓小平、李富春、陶铸、柯庆施、李井泉等。

如果在北京,地点往往在李伯伯家。因为李伯伯、蔡妈妈非常好客。平时,他们自己省吃俭用,但遇有客人来时,蔡妈妈就会为大家做点儿夜宵,比如稀饭、馄饨。

他们打牌都很认真,每次要以记分分胜负。本次会议结束了,下次开会打牌还会接着上次继续记。记分这个工作往往由李伯伯担任,记分记录也都保留在李伯伯那里。我和飞飞因为小,有时会跑到一院李伯伯家看大人打牌,还会跟着吃顿夜宵。去李伯伯家,我们从来不感到陌生和害怕。

由于工作关系,我父亲和李伯伯常常一起出差,他们一起去东北、去西北、去西南、去华东。他们经常在一起深谈,而谈话时都是我父亲去李伯伯家。在工作上,他们配合默契。对于政治上和工作上的问题,他们有许多共同的认识和看法,相知甚深。

以至于在20世纪60年代曾被批评为两个独立王国:一个书记处,一个计委。“文化大革命”开始后,我父亲被批判、被软禁,孩子们被强令赶出中南海。李伯伯也因为被诬为“二月逆流”受到批判。当时是暴风骤雨从天而降,人人自身难保。

庆云堂四个院子,李富春、谭震林、邓小平、陈毅四个副总理都在不同程度上受到批判。有一天,在空荡荡的胡同里,李伯伯的警卫员小孔拿了两包烟,悄悄塞在我们家一位老公务员手中,说了一句:“就说是富春同志送的。

”被隔离软禁中的我父母收到这两包烟时,真是百感交集。1974年,我父亲被重新启用回到北京,他去探望了重病中同样渡尽劫波的老战友李富春。1975年,我父亲为他亲如兄长的老战友主持追悼会并致悼词,为李富春的一生献上了高度的评价。

1977年“文化大革命”结束后,我们随父母一起去看望蔡妈妈,此时蔡妈妈身体已很不好,但她对我父母说:“如果富春看见‘四人帮’被打倒,他会非常高兴。

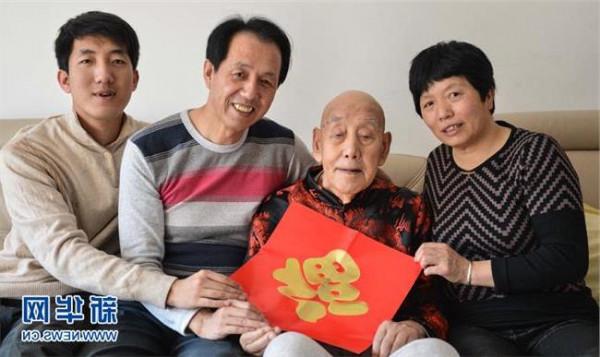

”我父母紧紧地、长时间地拉着他们亲爱的大姐的手。这个场景感动着周围所有的人。1980年5月,蔡妈妈80岁大寿,我父母带着我们全家祖孙四代,去给蔡妈妈祝寿。我父亲给他亲爱的大姐献上一束鲜花。近60年的岁月过去了,他们的亲情,仍如在法国时期一样深厚。我问我父亲:“这一辈子,您和谁的关系最亲近?”我父亲说:“周总理。当然,还有你李伯伯、聂伯伯。”

我们纪念李伯伯和蔡妈妈,也是纪念我们的父辈们。他们是不可复制的一代人,他们是中华民族的骄傲,他们是我们后代的光辉榜样,是我们永远铭记和爱戴的人。我们深深地怀念他们。