金士杰对女儿说的话 关于这部剧和金士杰的演技 我真的无话可说

虽然直面死亡,但这并不是一部具有强烈戏剧冲突的戏。看开头我们就已经明白,全剧的进程一定是罹患渐冻症的莫里教授病情逐渐加重;主人公学生米奇,在与老师的对话中逐渐认清自我。结局也在意料之中,一定是莫里教授去世。

那么,这样一个一望便知的故事,到底靠什么吸引人呢?

靠情绪的变化和推进。

强迫症的我数下来,在老师患病后,米奇一共到老师家中拜访了9次。原著小说确实写了14堂课,戏剧舞台则根据所需做出了剪裁。

第一次拜访,米奇完全是局外人的心态。出于偶然,他在电视上看到了患病的老师接受采访。想到多年未曾联系,米奇决定前去探望。这次探望纯粹是例行公事性质,尽责任而已,基本不走心。两人的谈论内容也仅仅局限于分别之后米奇的人生经历。那时的米奇,还没有真正意识到自己面前的老师和死亡之间的关联。所以他语气轻松,西装革履地侃侃而谈,根本不会注意到他频繁接听电话时老师露出的微妙表情。

转折点发生在第二次的拜访。米奇本来以为自己尽到了义务,不会再去想到患病的老师。然而,老师提出的几个问题在他脑海中挥之不去。

“你和你的心灵能和平相处么?”

“你过去16年都干了什么?”

“米奇,你来我这到底是要干什么?”

“你想不想知道死亡的滋味是什么?”“

你能够好好做人,并全心全意的做好么?”

这些提问驱动了米奇的再度拜访,也成为了之后星期二课程的主题。

关键性事件由一个鸡蛋沙拉引发。当米奇亲眼目睹了亲爱的老师已经完全没有能力操纵自己的手臂,把最喜欢的食物鸡蛋沙拉送到嘴里,米奇终于意识到了问题的严重。他先是背过身去,不忍心看老师艰难地试图控制自己的肌肉。之后他捡起老师打落的碗,故作轻松地吹着口哨安慰老师。然而我从米奇的声音里,听出了他其实哭过。

之后那些连续的课程,师生之间谈了很多,死亡、衰老、家庭、爱、遗憾、原谅……每一项内容都是人生中的大命题。他们讨论的内容明明很沉重,然而表达方式却极其轻松,轻松到你甚至会忘记这是一个临死的病人的最后时光。病入膏肓的莫里,会煞有介事地告诉米奇他要正式宣布一件事情。“让护士给擦屁股这件事,我看就是今天了”。

莫里也会哭,会痛苦于自己渐渐消逝的生命。他说在佛教的信仰里,会有一只小鸟,每天站在人的肩膀上,重复问这样的问题:“是今天吗?你做好准备接受死亡了吗?”灯光转暗,阴影里的莫里,在独自一人的时候,就会望向自己的左边肩膀,轻声问道:“是今天吗?”

然而,在学生面前,莫里一直是一个风趣而豁达的老师,他传达的永远是爱和温暖。

正如他对米奇的叮嘱:“以后你来我的墓地,要带着毯子和午餐,可以坐下和我谈谈天。这次换你说,我听”。

正如他给自己想好的墓志铭:

一个老师,到死都是。

就像戏里说的,我还太年轻,知道自己会死,但没把它当回事。所以,当与死亡有关的问题一个个从舞台上抛来,我只能选择无话可说。太多的人其实都是这样,未经沧桑,安敢谈死亡?作为观众,我们能做的只有敬畏与反思。

说过了剧情本身,再来看看这部剧的其他加分项。这部剧的演员只有两个,布景的处理也极其简单。一架钢琴,一张桌子和几把椅子,仅此而已。场景的转换主要依靠多媒体投影。如今的戏剧,多媒体的运用越来越纯熟,花样也越来越多。相较而言,《最后十四堂星期二的课》走的路子中规中矩,但也刚好与全剧的整体氛围贴合。

值得玩味的是舞台设计。表演区被设计成了圆形,圆形里有一个白色的半环和一个暗色的内切圆。剧里提到了莫里教授病后开始信佛,圆形或许带了点佛教里轮回的象征意味,又或许传达了一些类似“在死亡中获得大圆融”的生死观。全剧的进程中,米奇绝大多数的表演在白色的半环区域内完成,而病后的莫里教授,再没有踏出过那个暗色的圈。生与死,就在明与暗里进行着沟通。

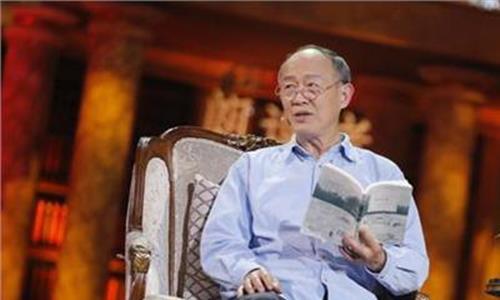

最大的加分,当然就是金士杰的表演。毫不夸张的说,如果不是金士杰来演,这部剧很有可能沦为干瘪的灌鸡汤。

然而关于金士杰的演技,我也觉得自己无话可说。因为金士杰的好你根本就说不出,没有哪个词能够描述那种精准、恰切。对于金士杰的表演,我真的体会到了语言的无力与苍白。大抵什么东西做到极致,都是近乎“大音希声,大象无形”的存在,不可说,也没法说。

江滨柳、白坛、伯爵……无论哪个角色,他都能找到最舒服、最自然的表现方式。你不会感觉到他在表演,你也根本不会意识到自己是在哪一刻入的戏。只有场灯大亮,看到周围纷纷退场的观众时,你才能恍然意识到“啊,结束了”,之后陷入更漫长的怅然若失。

莫里教授这个角色,金士杰演了七年,他自己如今也是六十六岁的年纪了。发病时的痛苦,手臂的僵硬,无奈的呻吟,调侃学生时带点狡黠的眼神,跟米奇妻子通电话时刻意放软的语气,享受时的陶醉,弥留之际的坚持……实在是想象不出,金士杰对于所有细节的处理怎么就能好到这个地步。

尤其是全剧的后半部分,莫里教授病情严重,连头部的活动都受限制。所有的表演,被局限在了表情和语言的范围之内。然而金士杰,就是能靠轻轻的一句话让台下的观众在一瞬间哭出声来。

弥留之际的莫里,躺在病床上。他几乎已经丧失了调动自己表情的能力,只有断断续续的言语。明明是气若游丝、吐字含混,但金士杰,就有本事把这些含混的字句清清楚楚地送到你耳朵里,再狠狠砸到你心上。

金士杰流露的,不是所谓的气场,气场这个词攻击性太强。我只能很不准确的用“气息”这个词。他站在那,并不光芒四射,但他的气息会在全场散开。他是那种在润物细无声中让你佩服得五体投地的演员。

这种双人的对手戏,一定要像太极的推手一样,有来有回才好看。也就是说,饰演老师的金士杰推出的一系列情绪状态,饰演学生的演员必须得接的住、接的稳,还得恰如其分地推回去。更何况,学生米奇这个角色是贯穿全剧的核心叙述人,全剧的节奏也要由他来带。难度之大,不言而喻。

说实话,我最开始对卜学亮有偏见。因为一直以来,他给我的印象都是搞笑主持人。只看过《又一夜,他们说相声》,我担心卜学亮的表演会浮,夸张太过。幸运的是,我错了。借用节目单上印着的、来自歌手蔡琴的评价:“卜学亮的深度在这出戏里,平实地流露出来;他就像水,金士杰是条会游的鱼,二者缺一不可!”

什么是死亡?死亡是一个我们可能花上一生才能想明白的问题。而在剧场里,当我们见证了太多的生老病死、离合悲欢,能够静下心来想想故事以外的真实人生,那就是戏剧的最大意义了。