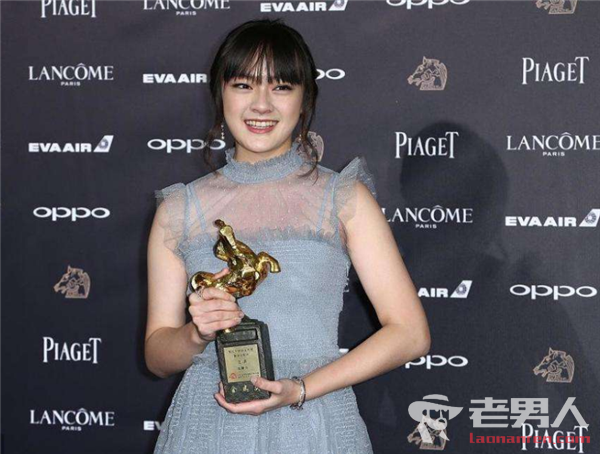

马思聪之女马碧雪 “叛国者”马思聪的回归路

但是在大陆,“文革”刚结束那些年,这种民间的艺术交往,被人为地赋予政治色彩。尽管马思聪拒绝了台湾当局对他“台湾艺术学院院长”的聘任,拒绝了阳明山上的别墅,儿子也与台湾女友分手,但还是有人以马思聪作品在台湾出版并演出、他拿了台湾的稿费和演出收入为由,在他回国问题上说事。

马思聪没能马上回国另一个原因就是:他从1982年开始创作的《热碧亚》到他去世前才写完总谱,管弦乐的配器还没来及得进行。他一直想带着这部歌剧回国,歌剧取材19世纪中叶的一首新疆长诗《热碧亚与赛丁》,这是一个发生在喀什的爱情故事,长诗改编者是他的次女马瑞雪。

国务院两任领导的关心

《人民音乐》杂志副主编于庆新2004年6月出访美国时,向马思聪的外甥女汪镇美夫妇提出要拜谒费城马思聪墓地的想法。令他吃惊的是,马思聪先生没有墓地,他们夫妇的骨灰存放在一处宁静开阔的公墓最后边的骨灰堂里。“当时马思聪的骨灰盒在整个骨灰堂的最后面一排最上头一个犄角上,位置非常不起眼。”

于庆新心中一阵凄凉,他对汪镇美于光夫妇说:先生是中国伟大的音乐家,辞世17年了还在异乡,马先生应该叶落归根。你们全家是否可以好好地考虑一下,送先生的骨灰回家乡?我愿意搭个桥。

很快,汪镇美的先生于光和马思聪的儿子马如龙召集马家在美国费城的全体后人商议决定:由马如龙委托于庆新代表马氏家族在大陆处理此事;美国方面的事务由于光协调。2006年6月,于光告诉于庆新,大家认识统一,希望送马思聪回祖国。“但是,他们不想让先生进公墓,想撒在祖国的泥土里或大海中。”于庆新说。

“马先生的两位女儿已经去世了,马如龙和于光都不了解国内的情况。我回国后到中国音协、中央音乐学院、广东省有关部门了解了一下,他们也都希望马思聪先生的骨灰能早日回国,但是具体怎么办、怎样的规格合适、找谁才能办妥,谁都不知道,”于庆新说:“当时有朋友出主意,让我直接写信给温总理。

我后来就给一位已经退休的国务院前领导同志写了信,给温总理也写了一封信,并把马如龙写给温总理的信附在其中,请那位前领导转交给温总理。那位老领导很重视,还把自己写过的一篇纪念马思聪的文章附在我提交的三个文件中,一块递给了温总理。”

马思聪的侄女、马思聪研究会副会长马之庸告诉记者:“前国务院副总理李岚清喜爱音乐,也非常景仰马思聪,他曾专门参观过广州马思聪音乐艺术馆。并在2007年4月份发表过《马思聪:中国小提琴音乐的里程碑》一文”,马之庸说,“李岚清对马思聪回国安葬一事非常关心,他转交了马思聪骨灰回国安葬的报告,温家宝总理几天就批下来了。”

马之庸所说的“几天”,在于庆新的记忆里有着准确的日期:“我是2006年8月17日交上去的,我看到温总理批示是8月24日。”

事实上,让马思聪回国也是周恩来总理的心愿。35年前的夏天,美国总统安全事务助理基辛格前往中国,为尼克松总统的“破冰之旅”打前站,他从北京返美后,托人向马思聪转达了周恩来总理的问候,并转述了周恩来的原话:“我平生有两件事深感遗憾,其中之一就是马思聪50多岁离乡背井去美国,我很难过”。马思聪与周恩来有着几十年的友情,在1957年反右时,就是周恩来把他的名字从内定右派名单中划去的。

而在“文革”初期,即便是周恩来多次出面,也未能改变马思聪去国的命运。

心脏手术意外离世

马思聪身体一向很健康,他给自己掐算过能活到98岁。马之庸告诉《新世纪周刊》:“马思聪并不把晚年的心脏病当回事,直到心脏病加重后,在他开刀之前的一段日子里总是胸闷,闷得半夜睡不着觉总是要起来喘一喘,有次他给国内的好友徐迟打电话说,自己现在心脏的状况很不好,徐迟还安慰他‘艺术家都能活到八九十岁,你现在没有精神负担了,也别因为心脏病增加心理负担’,他觉得徐迟说得有道理,还很高兴,于是认准了自己一定能活到八九十岁。

”

由于打针吃药不太见效,马思聪想听医生建议:开刀,一劳永逸,“当时全家人都不同意他去手术,但他自己坚持开刀。”马之庸说。

1987年5月19日,进手术室前的马思聪心情还很轻松,给夫人王慕理打电话说,想用儿子送他的新提琴演奏。家人听到他最后的声音轻松愉快,但是并不知道在医生打开他的胸腔后发现,他的心脏已经有一部分钙化了。心外科医生在深夜给王慕理打电话发出了病危通知。就在全家人急忙赶到之后不久,马思聪永远地沉睡过去。

“他走得太突然,所以没有留下任何遗言”,马之庸说,“2000年,90高龄的王慕理去世后,马如龙根据父母生前深久的思乡之情和晚年对于归国的热望、对中华民族的热爱,一直想找个合适的时候,把父母的骨灰带回祖国。他说‘在我有生之年,一定要把父亲送回祖国’”。

这个合适的时候在2007年年底到来了。

告别费城回家

马思聪要离开费城了。

美国东部时间2007年12月9日上午,北京时间12月10日上午,在费城华盛顿公墓举行了朴素而庄重的起陵仪式。在马思聪晚年自己演奏的细腻、浓情、充满中国内蒙乡土气息的《思乡曲》的乐声中,中国驻纽约领事、马家的朋友、各界华侨50多人向中国伟大的音乐家致意并为他送行。

在儿子马如龙和其他亲属的护送下,马思聪及夫人王慕理的骨灰在他们去国40年后的2007年12月11日回到了广州。

马思聪雕像已先期矗立在墓地旁,这是一处背靠白云山的小山岗,放眼能看到麓湖。在由30多个山峰组成的白云山麓,马思聪在他留法的音乐故知冼星海旁安睡。12月13日,马思聪铜像揭幕和骨灰安葬仪式在这里进行,马思聪夫妇的骨灰盒安放在同一株桂花树下。

《马思聪全集》在经过三年的编纂后,在14日这天发行。虽然没有官方的命名,但是2007年的12月14日被媒体称为“马思聪日”。

马思聪生前单位中央音乐学院于10天后的12月24日,举行了《马思聪全集》的发行式。李岚清在会后对马思聪家属和嘉宾说,马思聪不仅是小提琴演奏家、伟大的作曲家,还是音乐教育家,他很全面,在中国音乐史上应该有很重要的位置。

二十年家国尽在思乡一曲

■本刊记者/杨东晓

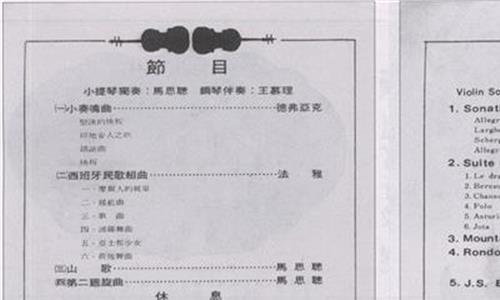

从17岁创作第一支独唱曲《古诗七首》,到遗稿中最后一部取材于新疆的歌剧《热碧亚》,中国文化谱就他的每一个乐章。在他的音乐会上,《思乡曲》每场必演

马思聪跟随大哥马思齐留学法国那年11岁,6年后他以“音乐神童”的形象出现在上海,马思聪首次与工部局乐队的合作演出是1929年的12月22日。殖民地时期的上海,工部局实质上担任了租界市政府的角色。上海工部局乐队指挥梅百器是位严格的意大利老头,他与这位来自巴黎国立音乐学院的小提琴学生合作的曲目是莫扎特的《降E大调小提琴协奏曲》。

从此,西方社会开始知道,中国也有自己的小提琴演奏家——一位年仅17岁,叫马思聪的青年。

此后,马思聪开始了他的演奏家生涯,一年间巡回广州、香港、台北等地。直到1930年得到资助返回法国。这一次,他改学和声学作曲法,师从他“整个艺术修养的指导者”犹太作曲家毕能蓬。这次投师使马思聪在日后从小提琴演奏家变为享有国际声誉的作曲家。

先生授课不收费

从1952年起,向泽沛成了马思聪的入室弟子,跟随马思聪学习了14年,直到1966年他们师徒分别去接受劳动改造。

“马先生学识渊博,中国传统文化功底非常深厚,这些都是自学的,因为他11岁就去了法国,没有受过中国学校的系统教育,但他喜爱各种形式的中国艺术。”向泽沛说:“我记得有一次他带我去颐和园,让我静静地听佛香阁屋檐上的铃声,并给我讲陆游诗‘城上斜阳画角哀,沈园非复旧池台。伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来。’问我这个哀字该怎样理解?”

马思聪告诉向泽沛,要从铃声的叮当声中听到音乐的内容,而不是光听到音响,就要有深厚的文化修养和联想,这联想是和学识连在一起的。

“马先生为人和作品是一致的,用一句最简洁的话说,那就是‘中国传统知识分子的优秀代表’”。为了完善学生的修养,马思聪还带他们到其他艺术家朋友家里参加聚会。向泽沛记得马思聪经常把他带到现实主义人物画的开创者蒋兆和家里,听他们的讨论,就是为了让他能全面地接受美学的陶冶。

“他不像有些人把学生当作自己的私有财产,马先生是一位无私的教师,为了全面培养学生,他介绍门生们四处拜师。”向泽沛说,这样一位授业毫无保留的导师,教课却从不收费。“马先生认为国家给他的工资已经够多了”。

“马先生为人不张扬,寡言少语。大部分教学都用演奏示范出来,甚至包括很多很妙的理论,都是拉出来让你的耳朵去分辨。小提琴演奏是听觉艺术,他用自己的示范告诉你,你的问题在哪里?他这样做是为了培养我们的听觉思维。”

马思聪要学生做音乐家而不是音响家,要学会用内心来体会和表达,“所以,马思聪的音乐教育是非常值得研究的。”向泽沛说,“而现在有很多教学法就是‘君子动口不动手,光用嘴巴讲’。”

《思乡曲》每场必奏

马思聪到美国后,拒绝了美国政府提出的“政治避难金”。他的侄女、马思聪研究会副会长马之庸介绍说,他就靠自己的创作和演出养家。

在美国,只要一位音乐家有了新的创作曲目,无论出版、演出与否,音乐创作协会都会给他稿酬,马思聪在美国的19年里,创作了50多首双小提琴合奏曲、多部歌剧和取材中国古典诗辞的歌曲。

在华侨的资助下,1969年6月在纽约林肯艺术中心的演出,拉开了马思聪王慕理夫妇去国19年间演出生涯的帷幕。这位17岁即以独奏征服了西方并确立了自己作为小提琴演奏家地位的艺术家,在57岁这年再次用高超的音乐技法来维护自己的尊严并为全家谋得一条生路。这对音乐伉俪之间有着最默契的配合,马思聪的钢琴伴奏永远是同一个人,那就是他的夫人王慕理。

用西洋技法表现出中国音乐中最美的篇章,是马思聪一生的追求。向泽沛说,中国目前还没有人能像马思聪这样,将西洋技法与中国民间民族的素材结合得这样最完美,先生早期作品中还有比较多的法国的东西,后期,尤其是到了美国之后,中国华章开始回响在西方。

在美国,马思聪的音乐会有首必演曲目《思乡曲》,它是1937年创作的《绥远组曲》的第二乐章。在旧金山等华人比较多的城市,每奏此曲,台下一片啜泣。

那些宁为玉碎的大家

■本刊记者/汤涌

40年前的中国,一批正直的知识分子遭遇不幸,他们中不仅有以出走震惊中外的马思聪,有自杀冤死的傅雷夫妇,也有在电视辩论中怒骂张春桥的贺绿汀

一向对政治不热衷、不敏感的马思聪命运发生巨大转变开始于“文革”,但这位中央音乐学院第一任院长挨整并不始自1966年。早在上世纪50年代初的文艺整风时,就有人整过他的风,1957年幸于周恩来总理出面过问,马思聪未被打成右派分子。但在那个疯狂的年代,音乐界集体挨整成了一个普遍现象。

几度自杀被逼吃草

向泽沛7岁起师从马思聪,直到1966年马思聪在“文革”中挨斗,这位跟随马思聪学艺14年的学生也被赶到了北京平谷县劳动改造。

一天有位同学告诉他,回学校看看吧,马思聪被打了,今天又要开他的批斗会呢。向泽沛思念恩师但没有进城去看批斗会。“我保护不了先生,也不愿意看见他被批挨打”。40年后,向泽沛在对《新世纪周刊》回忆起“文革”初年中央音乐学院的乱象时,还是用了当年他拒绝同学的那句话。

马思聪在中央音乐学院属于一类劳改分子,他的八妹大提琴家马思琚和十妹长笛演奏家马思芸属于二类劳改分子。中央音乐学院的红卫兵小将们对一类劳改分子的打击非常严酷,他们向上海音乐学院看齐,而后者在“文革”中接连逼出人命的行为,更是令人发指。

就是在这所曾经的音乐殿堂里,被皮带抽得满脸鲜血的马思聪几度自杀,但都没有死成。马思聪的学生中也有振臂高呼“打倒马思聪”的。还有人因为疯狂过度,喊出一声“打倒马克思”而遭致一场前所未有的群殴。

自杀未遂的马思聪被拉去劳改,别人拔草,他却被逼吃草。

“意外出走”震惊中外

马思聪被批挨打半年多以后,一直看不到运动停止的迹象,这与他在前几次运动中积累下来的经验似乎不同。于是在一次集体批斗会后他问政治上比他成熟的老共产党员、他在音乐学院里的老搭档赵:“这样下去什么时候是个头啊?!”赵说:“照我看,刚刚开始。”

向泽沛在1967年1月曾经从平谷回到中央音乐学院,想看一眼马思聪,造反派们还说他“你黑帮串联来了?马思聪不在了”。

是的,没人知道马思聪是什么时候“不在的”,就在向泽沛回校看望他的这个月,马思聪原想到香港避一阵子,不曾想却被美国驻香港领事“护送”到了美国。

“我们猜想三哥是病了还是怎么了?为什么多天不见了,我和妹妹还准备了一点钱,想在水房附近见到他时给他。”八妹马思琚回忆:连续多天没有在水房碰到马思聪,接着听到了一个惊人的消息,马思聪叛国投敌到了美国,“中央音乐学院一下子就沸腾了。”

马思聪在赴美的飞机上,与领事有个约法:不面对媒体、不许披露他赴美国的消息、不领取美国政府政治避难金。

但是三个月后,他还是被推到了媒体面前。1967年4月的纽约,西方媒体都在渲染着同一个记者招待会,马思聪发表了《我为什么离开中国——关于“文化大革命”的可怕真相》。他在文中揭露了中国文革对文化的破坏,但一再声明“我作为一个中国人,非常热爱和尊敬自己的祖国和人民”。

此消息一经播发,大字报上马思聪从此成了“马贼”。他不仅在民间被叫作叛国贼,在由康生牵头的“002号专案”中,也被以“叛国投敌罪”结案。

19年以后的1985年,拔乱反正的中国为马思聪平反,但是这位风烛残年的老人,未及回家就客死异乡。

在苦难中艰难抉择

早在马思聪挨斗被逼吃草的时候,他留法时期的故人傅雷已携夫人朱梅馥于1966年9月3日双双自尽。他们是在经历了“文革”初期的跪板凳、戴高帽之后,怀着一颗悲愤而绝望的心从容赴死的。朱梅馥在自缢前还在板凳下放了一块棉胎,为的是板凳倒地时不要砸醒了邻居。

中央音乐学院教授章彦在接受作家叶永烈关于马思聪的采访中说过:“那时上海音乐学院已经有好几个教授被逼自杀,中央音乐学院的红卫兵听了,竟说:‘我们这儿的运动没搞好,怎么一个也没有自杀?’。”

上海音乐界在“文革”中损失惨重,就在傅雷夫妇冤死三天之后,上海音乐学院指挥系主任杨嘉仁教授及夫人上海音乐学院附中业务副校长程卓如共赴九泉,他们在服用大量安眠药后打开了煤气。程卓如的死因是“痛感人格得不到尊重,愤而弃世”,他的先生于是“随之而去”。令中央音乐学院红卫兵“羡慕”的上海音乐学院,有人统计过,这里有17人自杀。事实上发生在中国的这场所谓的“革命”不仅是自戕,简直称得上是“集体自杀”。

在马思聪被迫骑虎的年代,夫妻一同赴死的不独是音乐界现象,历史学家翦伯赞在马思聪出走近两年的1968年12月18日,与妻子戴淑婉同服安眠药而去。

也有人与“四人帮”顽强斗到底。

马思聪的老朋友,同为音乐学院院长的贺绿汀,身处重灾区——上海音乐学院。这位抗战时期就为民族贡献出《游击队之歌》和《嘉陵江上》的老革命,被定为资产阶级反动权威第一号人物。贺绿汀在电视批斗大会上与批斗他的人进行电视大辩论,并直指张春桥,此后境遇可想而知。身陷囹圄的5年中,贺绿汀写了80余万字的辩驳和申述材料,勇敢地对诬陷不实之词逐条批驳。

在北京,与马思聪同台挨批的赵和刘诗昆等在经历了更多的苦难后,终于熬到了人生与艺术的又一个春天,他们在20世纪70年代末期开始,重新为病愈的祖国工作。