我们有钱了 清华大学周绍杰:为什么我们有钱了 却更焦虑了?

“你幸福吗?”“我姓曾。”这句神回复一度在网络上引起了中国人对于“幸福”的热烈讨论。毋庸置疑,中国的经济发展水平和国民财富在过去40年中都得到了长足的进步,我们在人均收入、平均寿命、教育程度、衣食住行等各个方面比40年前要富足很多。但是清华大学周绍杰教授的研究显示,我们对于生活的满意程度却没有像GDP那样同步上涨。这个研究发现不免让人有些吃惊,于是今天我们就来讨论一下这个关于“你幸福吗?”的话题。

周绍杰是清华大学公共管理学院长聘副教授、国际发展与全球治理研究所副所长。他拥有清华大学本科和硕士学历清华大学本科和硕士学位,香港中文大学经济系博士学位。他的研究领域包括劳动经济学、幸福经济学与社会指数、公共财政、区域经济与发展规划。

以下内容是我们的对话记录,对话录音见文末的参考资料。

伍治坚:您在论文(Graham, Zhang and Zhou, 2015)中提出了生活满意程度(life satisfaction)概念。请您先为我们介绍一下这个概念?

周绍杰:生活满意度是社会学研究的一个重要的衡量指标。影响人的生活满意度的因素很多,包括收入、家庭生活、婚姻、健康状态、就业、生活环境等等一系列因素。生活满意度相对于这些具体的指标而言是一个比较综合的指标,也是一个主观的指标。

我们的研究数据是怎么来的呢?国际上一般都是通过调查问卷。通过调查问卷问这样一些问题:就你的总体的状况而言,你对生活有怎么样的评价,会有非常满意、比较满意、一般、不太满意、非常不满意等一系列选项供选择,代表总体的生活状态。在学术研究中,生活满意度和幸福感经常是等同用的,衡量了一个个体对自己的生活整体状况的判断。

需要指出的是,生活满意度和幸福感有的时候是有差别的。幸福感实际上更多是强调情绪性。比如一个男人早上刚跟妻子吵完架,你问他现在幸福感是怎么样的,他肯定是感觉不幸福。但是生活满意度强调是综合生活各个方面,总体评价一下你的生活状况,而不是说基于一时情绪上的反应。所以生活满意度是个体对自己的生活状态更加理性的判断,当然这种判断是基于自己和其他人的生活对比评价的。

伍治坚:您在论文中提到一个关于中国人精神健康和生活满意程度的调查问卷,这个问卷覆盖了多少样本?历时多长,调查了多少问题呢?

周绍杰:在2011年和2012年的时候,我们有一个课题组叫中国民生调查课题组,由原人民银行副行长吴晓灵女士牵头。我们设计了一个覆盖了人生活各个方面的问卷。这个问卷覆盖了全国31个省市自治区,同时包括城市和农村的居民。

调查方式实际上是通过各省的社情民意调查中心,通过电话自动拨号联系受访者的形式收集问卷。这个问卷的样本数每年保持在5万多份样本,这个数量其实是很大的。当然你要说相对于中国将近14亿人口来讲,这个数量不大。但是在同类的研究中,这个研究覆盖的样本量实际上已经是最大的,而且这个调查实际上是从2011年开始一直延续到现在,已经变成了一个常规性的研究。

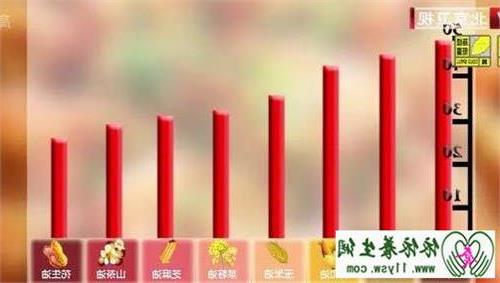

伍治坚:您在论文中指出,我们中国人在经济高速发展的一开始满意程度急速下降,然后在2003年以后才开始慢慢恢复上涨。这个发现与我们一般认为的有所不同,一般来说经济高速发展带来的收入增加会使人们的生活满意程度更高,但是研究结果是反过来的。您认为是什么原因导致这种现象的呢?

周绍杰:因为中国实行了市场化的改革,个体的就业方式以前在城市里是铁饭碗,但是随着劳动力市场的改革就不是铁饭碗了,劳动力市场对于雇佣实际上发挥了更大的作用。另外,随着人们物质收入的提高,人们对满意生活的标准也在不断提高,特别是在收入差距扩大的时候。

虽然很多人的生活水平提高了,但是可能相对于收入提高更快的那个群体来讲,他会有一种相对的剥夺感。生活满意度往往是,你自己已经实现的这种生活状态和你预期的这种生活状态之间的差异,如果你实现的状态相对于你预期的生活状态比较好的话,当然你生活就会比较满意。

生活满意度从2003年开始慢慢上涨,我觉得实际上跟2000年以后中国实行的社会保障体制的逐步的全面覆盖有关系。比如说新农村合作医疗,从2003年开始试点,然后逐步地铺开,差不多现在已经覆盖了所有的农村的居民,包括城市也是一样。

所以说中国总体来讲在2000年以后,在经济发展水平还不太发达的这种状态下,实现了社会保障的全覆盖。这个对降低人的生活的不稳定感和不安全感发挥了作用。以前很多农村的居民生病了,考虑到医疗的支出,可能不会去看病;但是现在大多数农村居民如果病了的话,由于有新农村合作医疗进行保障,所以说他会去医院看病。

这个在很多研究中都得到了证实。所以,生活满意度在2003年以后开始缓慢的上涨,这个可以用中国在社会保障包括民生方面这种发展的成就来解释。

实际上现在很多研究也发现,收入不平等会压制整个社会的平均的生活满意度的提升,特别是低收入群体由于收入不平等的存在会产生一种相对剥夺感,那么这种相对剥夺感会降低个人的生活满意度。

伍治坚:同时您在论文中提到了年龄和快乐程度之间有一个U型曲线,随着年龄增加,我们一开始会变得越来越不快乐,然后在度过某个年龄阶段后又会开始热爱生活,变得越来越快乐。能不能为我们解释一下U型曲线背后的逻辑是什么?

周绍杰:在幸福研究领域或者生活满意度相关研究领域,很多国家其实也都看到了这种现象。我们这个研究同样也印证了这个曲线形式的存在。我觉得这个可能跟我们中国传统对于人生的看法是一致的。比如说我们讲三十而立,四十不惑,五十知天命,这是我们中国传统文化对人的一生的总体看法。

我们的研究发现,人的生活满意程度在20岁到30岁期间是迅速下降,正好对应了一个人从学校里毕业,然后进入到劳动力市场,然后各种各样的压力随之而来。人在这个期间普遍会感觉生活压力比较大,职业发展压力比较大。

到了30岁到40岁之间,家庭的负担也会越来越重,这也是导致个体生活满意度下降的一个很重要的原因。到了40多岁以后,生活满意度就开始慢慢上升了。这是因为,30岁到40岁的时候,特别40岁的时候,人已经变得更加成熟了,对自己的生活预期相对来说达到了一个比较稳定的状态,而且自己20岁到40岁之间所经历的生活上的压力和困惑,他都经历过了,心态会变得更加成熟,更加容易认清自己的生活预期应该是怎么样的。

所以说,随着将来40岁以后生活条件渐渐改善了,他可能会进入到一种生活满意度程度不断提高的状态。

我想这个曲线其实在很大程度上反映了一个人在一生中的不同阶段对于自己生活的一个认知。当然这种认知也是来自于工作压力、生活压力、家庭压力。大家知道我们到了三四十岁的时候,特别是40岁左右的时候,上有老下有小,这是中国传统社会的家庭结构很重要的一个方面。

这种压力到了一定程度的时候变成了一种人生的常态,所以慢慢地也适应了这种压力,然后也知道怎么样去应对这种压力。所以生活的满意度可能会随着年龄的继续增长,在40岁以后可能又会慢慢地提高。我想这可能跟我们中国传统文化对人生的认知是密切相关的,或者说中国传统文化对人生的认知实际上是可以解释这条曲线的。

伍治坚:您在论文中也提到,中国的自杀率以及精神病率在世界上都处于比较高的水平,这让人感觉好像在中国生活压力很大。我们的生活压力主要来自哪些方面?哪些人群的压力最大?

周绍杰:虽然我在这篇论文里面提到了自杀率,但是其实没有特别仔细去考虑自杀率的问题,因为这个实际上是另外一个研究主题。据我的了解,中国的自杀率实际上是在下降的。中国的自杀率在上个世纪八九十年代的时候比较高的一个主要原因是,农村妇女由于生活状态、家庭暴力等导致她们的自杀率比较高。

到了现在,农村妇女的自杀率相对来说已经显著下降了。主要是因为中国在90年代以后的发展过程里面,女性的经济地位变得越来越独立了。

另外由于中国教育事业的发展,无论是农村还是城市的女性,特别年轻女性,平均受教育程度实际上是在不断提高的。之前就有些研究也发现了,80年代的时候,我国农村女性自杀率主要体现在这种低学历的年轻女性。所以现在这种状态基本上就是已经不太多了。

另外中国的精神类的疾病,例如抑郁、焦虑等等,在世界上不算最高,但是也达到了一个比较高的水平。这个问题我们要动态地看。据我个人的一些了解来看,其实很多北欧国家像瑞典,包括俄罗斯,他们的抑郁症的比例其实比我们还要高。

原因很复杂,北欧的抑郁症比较高跟每年平均光照时间比较短可能是有关系的。中国有自己的国情,我觉得现在发展到这个阶段,在很大程度上,就是特别是对年轻人来讲,职业发展的焦虑以及生活的压力可能会是主要原因。特别是一些在大城市工作的年轻人,他们往往是通过教育或找工作来到大城市里面,买房、结婚、职业发展同时面对着很多的压力,这个也是导致焦虑的很重要的原因。

现在中国普遍都会感觉生活的压力很大,因为现在中国经济社会是一个快速发展的状态,在这种快速发展的过程里面,每个人对自己的生活都有一个比较高的期望,比如住多大的房子、开多好的车、每个月的收入达到多少等等,特别是对年轻人来讲,他们对这方面是很在意的,也很焦虑的,导致他们生活压力比较大。生活压力如果没有得到很好的缓解,可能会转为焦虑甚至抑郁。

压力最大的群体,我想可能学历相对比较高,比如说受了大学教育,同时进入劳动力市场的时间不是特别长,正处于职业上升期,另外就是经济状况还不太稳固,这一类的群体应该是生活压力最大的。特别是有一些年轻人,刚刚结了婚,很快又有了小孩,小孩的这种支出也是一个很大的压力。综合这些方面,特别是对于25岁到35岁甚至到40岁年龄段的受到教育比较好的这些人,他们的职业也是有上升期的,他们的焦虑状态总体来说是比较高的。

伍治坚:您研究中提到快乐悖论,那些在农村地区教育程度比较低的农民,对于生活的满意程度反而比刚刚说的在城市里边教育程度比较高的白领更高,这一开始看上去让人感觉有些不可思议,因为不管是收入、居住、出行等各方面,城市里的白领都要远比农民好得多。对此如何解释呢?

周绍杰:我觉得主要的原因还是期望的问题,因为人们对生活满意度的判断,一方面是要看客观的物质生活条件、职业发展,另外要看他跟原来的生活状态的比较。

那么在农村生活的教育程度比较低的农民,他们对于生活满意度比较高的主要原因,一方面经济发展也给他们带来了经济机会,他们的收入水平不断的提高;一方面,可能他们对生活的期望的上升,没有像受高等教育的年轻人上升那么快。

另外,中国农村地区的发展有一个很显著的进步,按照中国的国家贫困率来看,农村人口的贫困率在2000年左右还达到10%左右,现在已经下降到3.1%左右了。农村贫困人口的下降对农村地区的农民的幸福感的提升有很大的帮助,特别是在很多农村地区都有一些基本的医疗保障,对于很多贫困县,国家还给低保,这些对他们生活来讲都是一个保障,这个在很大程度上也提高了他们满意度。

这种快乐悖论其实不单是在中国,在很多国家也是存在的。因为往往高收入群体经历的精神压力、生活压力其实更大,他对生活满意度的判断一方面取决于他的物质生活水平,另外一方面在很大程度上就是与他所体验到的压力是密切相关的。

伍治坚:那些在城市里的收入比较高的白领阶层要达到他的期望的生活质量,他需要付出的成本也要比农村地区的教育程度比较低的农民要大很多。比如说我们在大城市一些比较好的地段买个学区房,现在一线城市的话可能至少要几百万甚至上千万,然后他可能又要考虑到自己工作很忙,最好是住得离工作单位近一些,如果生两个孩子,那么可能还要配上保姆或者家里老人来帮她带孩子,那这个住房面积又有一定要求,然后还想到小孩,可能他要送去双语学校,或者甚至是私立学校,上各种补习班等等。

那么把这么多期望都算进去的话,可能他的成本要比农村地区的安农民高上好多倍,对吧?

周绍杰:对,你的解释是对的。现在中国正处在一个快速发展的阶段。这些受过好很好教育的年轻人实际上是社会发展的重要的支柱,但对于他们本身而言,他们是要承受很多压力的,这种压力必然会传导到他对自己生活这种状态的判断上。这个确实是发展阶段的一个问题。

伍治坚:我们每个人都是希望自己过得更加快乐一些,那么根据您的研究所得,您认为决定我们快乐的最重要因素有哪些?

周绍杰:对于大多数研究来讲,收入是保证一个比较体面的物质生活的基本保障,对人的快乐是一个正面的作用。但是,收入对人的生活快乐起到的正面作用存在递减效应。当收入达到一定的水平之后,收入再提高,生活满意度的提高就不是特别显著了。

收入达到一定水平之后,人的生活满意度不会再提升。从某种意义上讲,生活满意度是一个相对概念,而人的收入水平是一个绝对指标。这里实际上是存在一种非线性的关系,但总体上来讲应该是一个正相关的关系。

决定我们生活快乐的因素其实是非常多的,有个体的因素,也有经济社会发展的因素,同时还有很多外部的因素。比如说文化方面的因素,有的研究发现拉美国家总体的生活满意度是比较高的,拉美国家的很多人有一种比较热情的社区生活,比如他们在足球场进了一个球,他们都会跳桑巴舞之类的。

另外,健康实际上对人的生活满意度有非常大的影响,健康的背后又体现了一个国家公共医疗和公共卫生保障的水平。还有生活环境,你比如说居住在北京的很多人的生活不满意来源于空气质量不好,交通拥挤,当然房价高那就更不用说了。但另外一方面,城市又会给人的生活带来很多便利的东西,你可以很容易去超市,也可以很容易去看一场电影,这又是一些正面的东西。

家庭婚姻的因素,我们现在能够看到中国整个特别是年轻人离婚率是在上升。离婚率上升的一个很重要的原因就是社会变得越来越开放了,个体实际上对自己行为的约束相对来说越来越小了,女性的经济地位相对独立了,现在很多时候是女性先提出离婚的。

这主要是因为她们经济比较独立,不依赖于家庭也能够维持生活,这个跟中国传统社会是不一样的。但是家庭生活又是人的情感生活的一个很主要的因素,所以这也是导致不快乐的一个很重要的原因。

另外就是中国现在正处在社会流动性很大的状态。这种社会流动性在很大程度上又跟中国这个传统社会是不一样的,比如中国在传统社会里婚姻关系是非常稳定的,因为你的婚姻关系涉及到周围居住社区里很多人的观察。有的时候你家庭生活选择离婚或者不离婚,是有一种社会压力在里面,有一种舆论的压力。

但是这种压力在大城市里面就不存在了,甚至大家对离婚的现象看的已经比较宽容,觉得可以理解。那么处在这种状态的人自然也不会认为离婚是丢脸的事情,但是离婚这种结果的产生毕竟是因为两个人的感情破裂,所以这个肯定也是导致生活不满意的很重要的原因。

伍治坚:回顾我们刚刚讨论的这些话题,发现无论在哪些方面,如果贫富差距或者是教育差距、性别差距拉开得大的话,不满意程度就会明显地体现出来。但反过来如果我们做一些工作弥补这个差距,让大家在这些方面过得更加平等一些,就能够缓解我们刚刚提到这些不满意程度。

周绍杰:对,从某种意义上来讲,政府治理的一个很重要的目标就是提升社会上每一个个体的发展空间,给每一个个体都有发展机会,能够发挥个人的才能和潜力,同时又保证社会公平。社会的公平和正义是社会发展成熟的重要标志。

伍治坚:在节目最后,您还有什么建议或者想法想和我们听众朋友们分享一下?

周绍杰:我们的研究在很大程度上是提出了一个命题,我们在经济发展过程中应该关注社会层面的发展。我们从精神健康的角度去提出这样一个问题,精神健康背后是很多社会因素的综合反应。我觉得这个研究的重要的价值在于,如何通过综合的全面的社会治理,给老百姓或给每一个人更好的发展机会,然后同时通过社会制度的规范让社会运行起来更公平,更充满正义。谢谢大家!