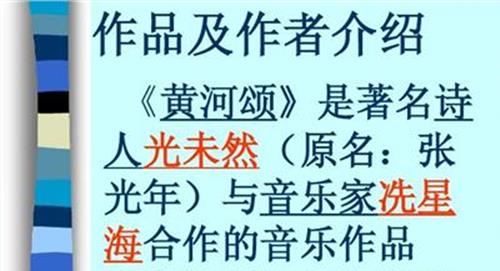

黄河吟光未然 诗人光未然 黄河的歌者

《黄河大合唱》以其雄浑铿锵的气势,展示了一幅中国人民屈辱、哀号、抗争、怒吼、复仇和搏斗的画面。这部音乐史诗首演合唱尾音未落,毛泽东就跳起来高声叫好(据《冼星海日记》)。首演是冼星海指挥、光未然朗诵的,为防止他吊着绷带有碍观瞻,别人还专为他披上了一件黑斗篷,很有战场气氛,也很气派。

郭沫若在1947年时这样评价《黄河大合唱》,“《黄河大合唱》是抗战中产生的最成功的新型歌曲。音节的雄壮而多变化,使原有富于情感的词句,就像风暴中的浪涛一样震撼人心。”

无论何时何地,黄河都是我们民族精神的象征,《黄河大合唱》都是一部令我们血脉沸腾、心潮澎湃的绝唱。在诞生至今的70余年里,它一直不停地被指挥家和朗诵合唱演员激情演绎着。战争年代,它是号角,激励着中华儿女挺起胸膛,勇敢面对敌人的刺刀,去保卫祖国,捍卫民族的尊严;和平年代,它呼唤着读者和听众反思与警醒,怎样做才能振兴中华,不辜负时代赋予我们的历史责任。它是一部划时代和跨时代的优秀文艺作品。

11月1日,恰逢《黄河大合唱》词作者、已故杰出诗人光未然百年诞辰,中国作家协会为这位诗人、评论家和曾经的老领导举办了纪念会和诗歌作品朗诵音乐会。记者被与会的几十位文学前辈和亲友充满激情和真实感受的发言所感染,那位令人敬仰的诗人作家的点滴人生又一一呈现在世人面前。

革命诗人

20世纪90年代,记者跟随一位老编辑到距离报社步行只有一刻钟路程的光未然家中拜访约稿,看到的是一位温文尔雅的老作家形象,他待人亲切、谦逊,丝毫没有一点架子。家中的摆设是典型的文人氛围,洁而不整,书报杂志很多,有些凌乱,但干净温馨,优雅的奶油色皮质沙发显示着主人的品位。

1998年光未然85岁生日时的全家合影

光未然,原名张光年,1913年11月1日出生在湖北省光化县老河口一个旧钱庄职员的家庭。童年的他,以优秀的天资成为父亲所在的钱庄东家儿子的读书伴郎,由于开蒙读私塾的成绩好于东家的儿子,光未然完成了四年的国民初小,毕业时还考取了头名。

1925年,“五卅”惨案在上海发生,反帝浪潮波及老河口,当时仅有13岁的光未然愤慨于中国百姓被洋人杀戮,便跟随同学们一同参加了游行示威,在街头演讲、演出爱国文明戏。反帝爱国运动打开了他的眼界,他开始认真思考民族的危亡和中国少年的使命。

1926年7月,北伐军胜利进军,光未然在从武汉、襄阳等地来到老河口进行革命活动的青年人那里,不断得到思想上的启迪,他满腔热情地开始阅读革命书籍和“五四”以来的新文学作品。1927年春,光未然加入共青团。1929年,鄂北党团组织合并,转入正式党员,这一年,他还不到16岁。

凭借在老河口美化书店做店员的机会,光未然不仅博览进步书籍、学习外语,还积极遵照中共鄂北特委和光化县委的指示,利用书店优势传递信息,担任起联络员的任务。此时的他已然成为一位年轻的职业革命者。

光未然在文学创作上不断积累,他在报刊上发表文艺论文、组织拓荒剧团、创作了不少有影响的独幕剧。1936年,他创作了独幕剧《阿银姑娘》,其中歌颂抗日志士、表现民族觉醒的序曲歌词《五月的鲜花》,流传甚广。也是在这一年,光未然、冼星海相识相知。他们在《黄河》之前1936年到1938年期间,已经成功合作了《高尔基纪念歌》《拓荒者》《戏剧抗战》《新时代的歌手》《赞美新中国》和《保卫大武汉》等歌曲。

不朽组诗

两个唯美灵魂的相遇,成就了不朽的文艺作品。

1939年1月,光未然率领“抗敌演剧第三队”在晋西抗日行军途中,不慎从马上跌落摔断左臂,中央特批全队与诗人一起赴延安整训。在延安,经柯棣华医生手术后修养的短暂期间,他回想起多次经过黄河所看到的壮丽景象,在病床上口述创作了组诗《黄河大合唱》。冼星海听到光未然的朗诵后,一把抓住歌词激动地说:“我有把握把它写好!”

矗立在华中师范大学杜鹃广场的诗人光未然雕像

紧接着,冼星海顽强奋战了6天6夜。终于,《黄河大合唱》在当年4月由“抗敌演剧第三队”在延安首演,冼星海指挥,光未然亲自朗诵。毛泽东、周恩来均到现场观看,并给予高度评价。从此,《黄河大合唱》在全国各地广泛传唱,受到抗日军民的热烈欢迎。

《黄河大合唱》到底鼓舞了多少青年的抗日救亡热情?答案是:不计其数!很多人说:正是听到了《黄河》的咆哮和怒吼,才奔赴延安,奔赴解放区,奔赴抗战前线。

冼星海的学生、指挥家严良堃常说:“《黄河》哺育了我,我是在《黄河》的歌声中成长的。”今年91岁的他至今仍然清楚地记得,1940年,他指挥了一场在重庆的演出,嘹亮的歌声划破了重庆上空消沉的雾霾,连国民党的公职人员宿舍也不时传出“风在吼,马在叫”的歌声,这极大地鼓舞了当时国统区的抗战士气。

每当听到晚辈后生赞美《黄河大合唱》时,光未然总是开心而又有点腼腆。他说,当年打鬼子,战士们是把这首歌当作军歌来唱的。战争环境里,一首好歌不亚于一支军队。

作家邵燕祥说:“有一部《黄河大合唱》,一首《五月的鲜花》,光未然可以不朽了。光未然这些作品之所以会这样真正传世至今,我想它是写出了当时中华民族的心声,也是20世纪三四十年代反法西斯的人类的心声,它是历史的,也是现实的,我相信必将一代代地流传下去。”

报春使者

诗人要做报春的使者,经历这难得一遇的改革机遇。1977年6月,中央决定让光未然抓起《人民文学》和《诗刊》,但7月何其芳突然逝世,社科院文学所邀请他这个文学评论家和古典文学专家任职所长,他都予以婉拒。光未然凭借多年的革命经验以及政治家的胆识与承担,认为文艺的春天已经到来,因而欣然领命筹备恢复中国作协,主编《人民文学》。

1998年光未然在家中

王蒙回忆:“他多年担任《文艺报》《人民文学》与中国作协的主要领导职务。尤其是在20世纪80年代的头几年,那还是改革开放摸着石头过河的初期,一方面是空前的百废俱兴的新局面,一方面是各种思潮各种憧憬各种理解的交融与冲撞:一脚深,一脚浅,一会儿弄湿了鞋袜,一会儿半个身子跌到了水里。敏感作家的敏感题材作品常常成为争议的话题,成为各种思潮乃至力量的演习舞台、磨刀石与箭靶。”

《人民文学》资深编辑崔道怡谈得更加具体:“以前《人民文学》的主编多是挂名。但光年(光未然)不是一般主持,而是直接抓稿子,为文学拨乱反正做出果敢判断。1977年9月,编辑部接到自由来稿《班主任》,我觉得其题旨很有现实意义。

但终审时,当班者认为作品涉及尖锐矛盾,有所顾忌,于是呈交主编裁决。光年一锤定音,‘写矛盾尖锐好,不痛不痒不好’,使得这篇小说及时在11月号头题发出,随即产生巨大反响,是为‘伤痕文学’之滥觞。”

中国现代文学馆原副馆长、资深作家周明对记者说:“光年在没有中央文件的情况下,提出了文学应给知识分子‘正名’,为此他特地请来老作家徐迟撰写陈景润的报告文学。而陈所在单位觉得他有成绩,但似乎不够‘又红又专’,光年却斩钉截铁地说:‘就写他,这个摘取了数学世界王冠的中国人值得一写。’《哥德巴赫猜想》1978年1月面世,轰动全国,全国科学大会引为学习文件。中国不仅迎来了文学的春天,还迎来了科学的春天。”

那时期,政治气候乍暖还寒,中国作协尚未恢复,《人民文学》实际发挥着示范效应。两个稿子的底蕴旨在否定“文革”,拍板敲定需要非凡的见识与魄力。正是光未然,写出了第一篇批驳“黑线专政论”的檄文,召开了第一次文学座谈会,给噩梦刚醒、惊魂未定的人们,播撒了滋润心田的雨露春风。

一批被打为“右派”的作家重新在《人民文学》上集中亮相,一茬初显才华的新秀崭露头角。一篇篇佳作,如花烂漫,如星璀璨,换新眼目,别开生面。为促进创作更繁荣,光未然首创文学评奖,老作家茅盾慨叹:“此乃建国三十年来曾未有之盛事,迎来春满文坛。”

光未然以高度的革命责任感和忘我的精神,每天为在“反右”和“文革”中受到不公正待遇的作家找文件,上诉、解决实际困难,千头万绪、错综复杂的工作文件均由他亲自起草。中华文学基金会秘书长李小慧深情地跟记者回忆说:“我当时是作协秘书处的打字员,光年同志起草的所有文字不论长短,都是我一字一句敲出来的。

印象最深的是他用老式钢笔写字,不大好认,我须仔细辨认。还有就是作协四代会上所有的讲话材料等一大摞文件,几乎都是他亲自起草的。那时他已年近古稀,而且因癌症做过腹腔和胸腔两个大手术。老先生那种忘我的工作热情、认真严谨的工作态度和待人诚恳的人品,让我切实感受到他的胆识、能力和威望,我也慢慢开始喜欢上了这份工作。”

而著名作家、中国作协副主席高洪波的回忆就更有意思了,颇有点儿小说的韵味:河南作家张一弓的中篇小说《犯人李铜钟的故事》即将入选当时年度全国优秀中篇小说奖,但有人反映张一弓在“文革”中表现不好。因此中国作协党组和评委会责令文艺报火速派人赴河南郑州外调,任务落在我的头上。

由于时间紧迫,我乘坐一架军用飞机飞往郑州,在郑州先见到省文联领导人、老作家于黑丁,他热情地接待了我并对张一弓的人品与作品予以首肯。我继而又到河南日报(张一弓的工作单位)开具相关的证明材料,然后赶紧又从郑州飞回北京,从机场直奔评委会所在地京西宾馆。

我记得光年、冯牧一干作协领导人面容严峻而又急迫地听取了我的外调汇报,马上召开了评委会,《犯人李铜钟的故事》成为那届全国优秀中篇小说奖的一个亮点,后来还拍成了电影。作家张一弓也开始了自己扬眉吐气的文学生涯,这一切如果不是光年的果断处置、大胆决策与慎重考虑,社会反响不会如此之大。

光未然就是这样解救和推出了一大批有活力的作家,解决了一大批受到不公正待遇的作家的政治结论和生活困境。1984年,中国作协第四次会员代表大会召开,他亲自起草文件,作了三万字的《新时期社会主义文学在阔步前进》的长篇报告。这一报告如叙事长诗,感情充沛、语言优美,为新时期文学的发展繁荣起到了十分重要的促进作用。

在光未然任职期间,他根据学员的建议和文学的发展,把作家讲习所扩建为鲁迅文学院,学制延长到两年。另外,设立中华文学基金会,设立全国性的中篇和短篇小说奖以及茅盾文学奖等工作更是如及时雨一般,让作家们感受到党对文学事业的重视和关怀。

文人风骨

无论处在什么职位,晚年的光未然骨子里始终保持着一种诗人气质和文人风骨。他每天读书看报,关注时事,孜孜不倦地学习整理旧著,全心全意倾注于《骈体语译文心雕龙》的著述,甚至完全忘了自己还是个病人。

为迎接新世纪的到来,在2000年的一年时间里,光未然为光明日报的《迎接新世纪专版》撰写文章,还撰写了回忆录《光未然脱险记》,并出版了一本诗集。

光未然骨灰的播撒地--青海省循化县(本文照片均由光未然家人提供)

“不麻烦大家,不麻烦单位”是光未然的口头禅。文艺报原主编谢永旺回忆说:“光年80岁生日的时候,我提议聚一聚,他不同意,说不麻烦大家,更不麻烦单位了。生日那一天下午,荒煤、冯牧、谌容、达成、沛德和我,还是去了,光年邀请我们去他家吃羊肉面。”(其实光未然的父亲是从陕西华山移民到湖北的)

无论做多大的官,光未然的内心永远是平民本色、诗人情怀。骨子里充满了对新生事物的热诚和革命的浪漫主义精神,这是许多人对他的评价。他从16岁起就向党无私地奉献了自己的一切,但从不向党向单位提要求,所住的房子仍是改革开放后修建的第一批部级宿舍。此次,笔者再去他家拜访时发现,沙发还是那套奶油色的皮沙发,只不过掉了很多皮。

光未然的作风和人品也深深影响着他的家人,其三个子女全部是在1977年恢复高考第一年凭借自己的能力考入大学的。孩子们虽说没有沾上父亲半点光,却继承了他和夫人的艺术细胞,都在国外从事艺术工作并取得了不小成就。其中,《张光年文集》的艺术装帧设计正是他的小儿子张安东负责的。

2000年,当看到典雅的《冯牧文集》时,老人一直期望出版文集的心被触动了,但他仍然不想以老资历向单位提要求,而是悄悄跟朋友们讲,他要卖一些古董字画来抵资出版文集。朋友们听说后,马上找来圈内朋友出力出资,并说服老人接受。

就这样,《张光年文集》的编辑出版才提上了议事日程。庆幸的是,在诗人生前,五卷本文集已经由他亲自校订了主要部分;遗憾的是,在有生之年,光未然却没能看到这套文集的正式出版。这套囊括其戏剧、诗歌、散文、评论和古典文学成就等代表作的文集在他逝世三个月后,才由人民文学出版社正式出版发行。

魂归黄河

作为1929年入党的中共党员,中国作协党组书记、副主席,人大代表,中共中央顾问委员会委员,一位多次特邀列席党代会的代表,供人敬仰的八宝山革命公墓里完全可以有他的位置,而光未然生前除了签署捐献遗体供医学研究用的文件之外,还明确表达过:骨灰不去八宝山。

于是,家人一直在给他寻找一个理想的安葬地。2003年7月,张安东代表全家在青海省选中一处三面环山的美丽处所--黄河源头附近的高原小县--循化县。这里空气清洁,风景如画,年平均气温10摄氏度,三个子女分别从国外回家,陪着妈妈黄叶绿一起,抱着诗人的骨灰一路西行,在中国作协副主席陈建功的主持下,在生前好友的陪同下,这位黄河歌者、长江儿子的骨灰伴着玫瑰花瓣静悄悄地、诗意地融入了那给予过他灵感与激情的母亲河。

奔涌的黄河将铭记他的才情!怒吼的黄河将铭记他的诗章!

![>裴涩琪欲望之花 [韩国/限制级]夜关门:欲望之花(未删减蓝光中文字幕版)[MKV/2118MB]](https://pic.bilezu.com/upload/7/66/766f2ed802e43e9e343102a6cdab6cde_thumb.jpg)