倪发科徐爱萍 徐才厚、倪发科受贿文玩“值”多少刑?

新京报发表杨文浩的观点:关于“雅贿”存在比较大的争议是,如何来认定这些工艺品的受贿金额?因为玉石、字画等物品真假难辨,估价在不同的人和不同的地方也不尽相同。而且在行、受贿当时,各人对于这些物品真假性和价值认识也不一样。

比如文强案中,对于一幅画,重庆市价格认证中心鉴定价值高达364.12万元,但国家文物部门认定该画是赝品,最终该画没有计入犯罪金额。也有些地方以发票价格或者实际购买价格来计算犯罪金额,但是,发票价、实际价格与鉴定价也往往不一致。

例如,在成都审理的一起案件中,行贿人送给黄某的金镶玉佛购买发票价58000元,鉴定价35000元,行贿人行贿时给黄某提供的发票价格为980元,法院最终认定这一犯罪金额为980元。

对于“雅贿”物品价格如何认定,需要法律或者司法解释明确加以规定,既要考虑到这些物品实际购买价格、鉴定价格等客观因素,也要考虑到受贿人收受时主观认定的价格。同时,对于鉴定机构资质与异议程序也要进行规范,不能让某些官员利用“雅贿”存在的“黑洞”而逃避打击,也不因此加重他们的罪行,做到罚当其罪。

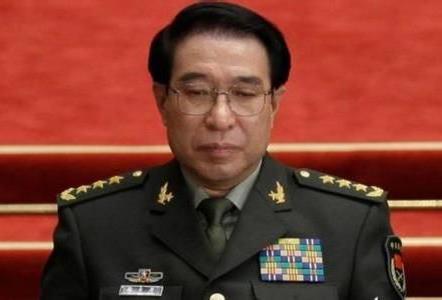

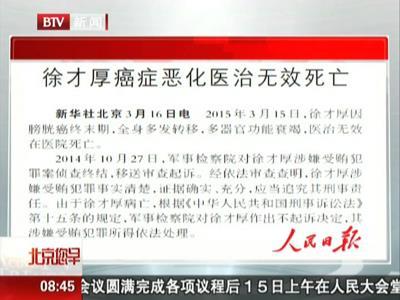

小蒋随想:有争议的地方,往往有空子可钻。在外行眼中的一块石头,在内行眼中却价值连城。一张“文人馈赠”的字画,到市场上则可能按每平尺N万元算钱。而且,随着投资热不断升温,艺术品的市场价值也在打着滚地涨……一面是“雅贿”的认定仍存在诸多不确定性,另一面是“雅贿品”有着现金所不具备的升值潜力,行贿者与贪腐者自然很愿意游走于这个“灰色地带”。比如“老虎级”腐败者徐才厚,办案人员在其豪宅中搜出大量和田玉、名贵硬木、翡翠制品,还有唐、宋、元、明历朝的各种古玩器具和字画。相对于徐才厚一吨多重的腐败现金,这些文玩价值几何?“无价之宝”不只是一种比喻,对于按腐败金额量刑也提出了挑战。另外,如果腐败者只收受文玩字画、不收现金,有没有可能“漏网”?倘若没有统一的司法解释与价值认定标准,自由量裁可能导致判案“弹性”与更多争议。

“智障童被系树上”是怎样的“救助”?

背景 :媒体报道,河南固始县平安社区救助中心,没有一床完好的被子,没有一张像样的床。救助站中的两个孩子则是被长绳系在树上,在院子里玩耍。

新京报发表才让多吉的观点:孩子之所以被拴在树上,从表面上看是救助站工作人员不了解在社会救助中,儿童应该得到什么样的特别关怀,所以,他们不认为把智障儿童拴在树干上是对他们权益的侵犯。但如报道所言,工作人员只是两名上了年纪的老人,我们不能再让他们成为社会指责的“替罪羊”。真正应对这件事情负责的是当地民政局等相关部门。按照《救助管理办法》,地方人民政府是救助站的责任单位,招募有专业社会服务能力的工作人员,或是对救助站工作人员进行基本的工作培训,是救助管理部门的基本责任。毕竟,救助站救助的是人,救助站不是饲养场,给一口食物维持他们生命的存在就算完成了任务。当地民政部门作为社会救助站的实施单位,他们应该非常清楚救助站对被救助人的基本责任,如果一个救助站连被救助者的基本尊严都保证不了,那么无疑是相关部门的失职。

小蒋随想:义正辞严的道理说起来容易,到了基层一句“存在实际困难”,往往就让你干瞪眼。最常见的困难就是“经费不足”,你说“上级有规定……”,对方则诉苦“基层的财权与事权不对等”。固始县救助中心的不堪状况,上级管理部门是不是完全“不知情”?未必。但上级恐怕既不能直接干预,又没法“勒令”固始县投入整改,其结果只能是睁一眼闭一眼。如果这样的救助中心不出“大事”,可能会一直“凑合”下去。类似的例子还有,兰考县的袁厉害曾大量收养孤残儿童,一度成为当地“爱心典型”。可一场大火导致7个被收养孩子丧生,当地政府不但没有检讨自身履职缺位,反而将责任推给袁厉害“违法收养”……“不出事就没事”,固始县的救助中心还要“凑合”多久?