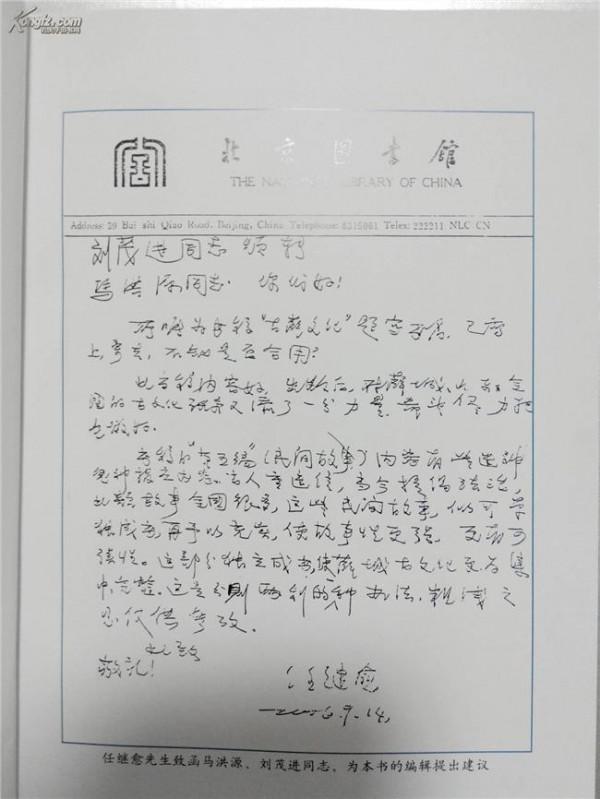

任继愈自选集 任继愈:一部大书与一座图书馆

他是德高望重的大师,著作等身的学者。

他在耄耋之年出山担任保护民族文化遗产公益广告代言人,为保护祖国的文化遗产奔走呼告。

他在右眼完全失明,左眼视力仅为0.1的情况下,仍然坚持工作,主持编写工程浩大的典籍《中华大典》与《中华大藏经》。

他常说,学者要做一流的学者,无论是作为一名学者,还是普通公民,第一位的是要爱国。

如同一部厚重的书,很难用三言两语概括,他就是任继愈。

1959年10月13日深夜,毛泽东忽然把任继愈找去,见面第一句话就是,你的书我都看过……

建国不久,任继愈和大多数知识分子一样,积极地献身到工作当中,在自己的领域大展身手。1956年,他加入了中国共产党并成为了北大一名教授,他对此非常满意。没想到,在1957年一个有关哲学史定义的会议上,他的发言被一些专门打棍子的“学霸”批判为修正主义。当时,他并没有真正将此事放在心上,也没有想到无论对他还是对于整个民族来说,这只是长达十年的“文化大革命”一个前兆或序幕。

任继愈生前接受采访时说:“毛泽东对宗教问题始终是注意的,这一点我原来没有领会,和他交往几次,体会比较深。比如,我过去写过的一些有关佛教史研究的文章,毛泽东都看过。”1959年10月13日深夜,毛泽东忽然把任继愈找去,见面第一句话就是,你的书我都看过,接着说:“我们过去都是搞无神论,搞革命的,没有顾得上宗教这个问题,宗教问题很重要,要开展研究。

”随即又问他,北大有没有人研究宗教?任继愈说除他搞佛教研究外,还没有人从事这一方面的研究。

毛又问,道教有没有人研究,福音书(指基督教)有没有人研究?任答,基督教也没有人专门研究。毛又问,你们哲学系有多少人?任答,师生加起来有五百人。于是毛说,五百人一个系怎么能没有人研究呢?于是毛泽东评价任继愈是“凤毛麟角”。

1963年冬天,周恩来访问非洲十四国前,给中央写了一个报告,建议加强研究外国的工作,筹备建立一些研究所,还成立了以廖承志为组长的“国际研究指导小组”。在这个报告上,毛泽东于1963年12月31日批示,说这个报告很好,但唯独没有宗教研究,对世界三大宗教,我们没有知识,国内没有一个由马克思主义者领导的研究机构,没有一本可看的刊物,不批判神学,就不能写好哲学史,也不能写好文学史和世界史。

因为有了这个批示,任继愈于1964年受命组建中国社会科学院世界宗教研究所。但不久“文革”开始,任继愈经过几番波折后被送往河南信阳干校接受“教育”。

在干校期间,任继愈显得十分“乖巧”,早上出去参加劳动,晚上回家睡觉,成天很少说话。任继愈为人十分和善,很少有人为难他。但由于在那里光线太暗与劳动过度,他的右眼患了严重的眼疾,左眼视力也受到损害。医生嘱咐他为了保存目力,夜间不能看书和写字。

“文革”后,任继愈从河南回到了北京,世界宗教研究所逐渐恢复原有的建制。上世纪八十年代,他重新提出了“儒教说”,并在他主持的世界宗教研究所专门成立了一个儒教室。

在世界大多数国家的思想界都公认“中国无宗教”时,任继愈挺身而出,试图打破这一观点。他认为:“任何一个国家不可能没有自己的宗教信仰,不然不可能维系一个有着五千年文明史的国家和民族。”他认为,中国的儒教就是宗教,而教主就是孔子。任继愈从各个方面论证了他的这个观点,透辟地分析了儒家思想在中国的宗教性特质。

任继愈的“儒教就是宗教”的学说,在学术界可谓一石激起千层浪,并由此引发了近二十年的哲学大讨论。这个论点已经慢慢被人认同,而这种认同感,又直接与华人的自我文化价值认同紧密相连。

目前,在学界,公认任继愈对中国哲学的最大贡献是:他认为儒、释、道是中国传统文化的三大支柱,并深刻而又广泛地影响着我国社会各阶层。他力图把中国佛教思想纳入中国哲学发展的主流。并认为,道教对中华民族的重要性决不下于佛教。

在他的思想意识当中,始终认为思想文化的研究也要从国情出发,而“多民族统一大国”则永远是中国的国情。当然,他仍然坚信人类走到某一天,有可能便会进入“大同社会”。国家组织消亡,而宗教与哲学依然存在。

远离启蒙老师的夙愿而成为哲学专业毕业生中的“寥若晨星”,一次“小长征”奠定未来的人生和学术走向

任继愈从小就爱思考,爱打破砂锅问到底,而哲学的性格恰恰在于寻根问底,探究“人为什么活着?”“社会发展到哪里去?”等抽象的问题。

1916年,任继愈出生在山东平原县一个殷实的军官家庭——“父亲是国民党少将,保定军校毕业的,曾经参加过抗日战争。‘继愈’这个名字是入学时老师给取的,取‘继承韩愈’的意思,希望我将来能在文学上有所建树。没想到我日后走偏了这条道。”

任继愈生前回忆,从识字到上正规小学,换过很多地方,主要是在鲁南一带读书,而毕业则是在山东济南贡院墙根的一家名为“省立第一模范小学”(现大明湖小学)。有一次,班级老师曹景黄布置大家以清明节植树为题写一篇文章,任继愈作文中一段“吾乡多树,每值夏日,浓荫匝地——以待行人憩焉”,得到曹老师大为表扬,认为他的“焉”字用得非常好,这让任继愈颇为自得。

后来,他在一篇《追求》的文章中写道:“我读《四书》是在小学时读完的,小学老师曹景黄先生给我打下了阅读古汉语的基础,是我永远怀念的一位老师。

”任继愈对小学发生的事记得特别清楚,他说:“无论从小学到大学,我的成绩并不是很突出,属于‘中等偏上’,考试分数不是很好,但是我考完以后总要自己检查检查错在哪里,就像下围棋复盘,哪一招棋是误算或是昏招一样,这是我的一个习惯——所以我所得到的东西并不一定比考一百分的得到的少。”

任继愈的中学是在北平大学附属中学读的。在这里,他遇到了几位对他国文产生深远影响的语文教师:任今才、刘伯 、张希之。有意思的是,这些让他感激一辈子的恩师,几乎都是从北京大学中文系或哲学系毕业的。在他们的影响下,他开始读胡适、梁启超、冯友兰等人的著作,接受更深层次的思想启蒙。

虽然这所中学只办了四年,但在任继愈的心中,有着很重要的分量。更让任继愈难忘的是,北平大学附属中学不提倡“读死书,死读书”,而且对学生的户籍、爱好和身份都不加限制。

1934年,中学毕业的任继愈考上了北京大学哲学系,研究西方哲学,可谓年少得意。唯一让他略觉不安的是不知道读完哲学后,自己应该找一份什么样的工作。因为,在当时的社会环境下,读哲学很难找到一份合适的职业。可能是年轻,慢慢地也就没有把找工作的事放在心上。但对于其他进入北大哲学系的学生来说,读哲学怎么盘算都是前途渺茫。任继愈说:“当时进哲学系一共有十几个人,最后只剩下三人,我便是其中之一。”

然而国难当头,象牙塔内也不可能风平浪静。1937年“七七事变”爆发,北大、清华、南开三所高校奉当时教育部之命南迁到湖南长沙,成立国立长沙临时大学。在长沙开学半年后,因南京失守,又奉命迁往设立在云南蒙自县的西南联合大学。

正在哲学系读四年级的任继愈报名参加了由长沙出发步行到昆明的“湘黔滇旅行团”。经过体检、写志愿书、打防疫针等一系列程序之后,二百多名师生或短衣绑腿,或长袍礼帽,浩浩荡荡开始了这次“小长征”。此次旅程历经六十余天、一千四百多里路。没走过长路的任继愈像不少同学一样,脚上磨出了血泡。刚开始走得很辛苦,当脚上再磨出茧子以后,就相对轻松了,很多同学和老师爬山时经常还要借助木棍或竹竿等做的临时手杖。

任继愈生前接受采访时告诉我们,湘西的风景自是美不胜收,还不乏新奇的发现,沿途有红军长征留下的标语,有徐霞客留下的诗篇,学美术出身的闻一多随身带着画笔,一路上写生。尽管步行艰苦,风餐露宿,湘西一带还经常有土匪出没,所幸的是土匪看他们是知识分子,也不再为难。

但这次旅行对任继愈来讲,却彻底地改变了他的人生理想和态度。中国农村的荒凉破败,农民的贫穷困苦,强烈地敲击着这位年轻的学子的心。“最底层的人民承受着战争的苦难,却依然坚贞不屈。中华民族有非常坚定的信仰,有很强的凝聚力。是什么样的力量在支持她?我开始思考这个问题。”

当时,他在《开始学习马克思主义》一文中写道:“作为一个中国哲学史的研究者,不了解中国的农民,不懂得他们的思想感情,就不能理解中国的社会,不懂得中国的农民、中国的农村,就不可能懂得中国的历史。”于是,任继愈开始思考自己的人生理想如何与眼前的农村现实发生关系,也正是因为这个原因,他从西洋哲学转而研究中国的传统文化与传统哲学,半个多世纪过去了,这脚步从未停止过。

西南联大浓厚的学术氛围,为任继愈以后的学术研究和知识结构的拓展,打下了良好的基础。

一套藏经的"文化苦旅"牵动一位学者半个多世纪的心愿,专注于“造福后人”的事业却感叹后继乏人

任继愈出任国家图书馆馆长十八年,从未停止对图书的“建设”添砖加瓦。“书是让人阅读的,和钟鼎这样的文物不同,现在有些书躺在图书馆里,不整理就不能发挥实际作用。”他最欣慰的是通过多年的努力,让许多孤本、善本得以开发利用,其中最宝贵的就是与《永乐大典》、《四库全书》、《敦煌遗书》并称国家图书馆四大镇馆之宝的《赵城金藏》。

《赵城金藏》是金代民间募资刻印的佛藏。1933年,范成法师在广胜寺弥陀殿的十二个藏经柜中发现了这套藏经,引起社会的注意,并逐渐在国际学术界引发轰动。

采访中,任继愈说:"《赵城金藏》是北宋《开宝藏》覆刻本,装帧、版式保有《开宝藏》的特点,在《开宝藏》散失殆尽的情况下,不论在版本方面、校勘方面,它都有无可比拟的价值。"

1938年2月,日本侵略军占领赵城后,对这样一部珍贵的典籍自然是虎视眈眈。为了《赵城金藏》的安全,广胜寺力空法师向八路军求助。当时太岳军区政委薄一波连夜组织人在烽火硝烟中冒着生命危险将《赵城金藏》运出,历经辗转,最后藏在窑洞内,派人看管,终使国宝珍品得以保全。早在读大学的时候,任继愈就听说了关于《赵城金藏》的遭遇。

1945年日寇投降后,《赵城金藏》被交给北方大学保管,时任校长范文澜派专人守护,年年晾晒。任继愈介绍说:1949年北平解放后,《赵城金藏》被移交北平图书馆(今国家图书馆)收藏。1949年4月30日,当四千三百多卷、九大包《赵城金藏》运抵北平时,由于多年保存条件恶劣,多数经卷潮烂断缺,粘连成块,十之五六已经不能打开。

国家专门调来四位富有经验的装裱老师傅帮助修复,用蒸汽蒸后,再一张张揭开,历时近十七年,终于在1965年修复完毕。

有趣的是,任继愈日后供职在国图,自然对这些镇馆珍宝尤为重视。担任国图馆长后,他认为珍贵的古书不同于文物,仅仅保存完好还不够,还要开发利用,让更多的人可以阅读。1982年,国家召开了古迹整理规划会,整理一千多个项目,唯独没有古书。

作为委员之一,任继愈提出佛教典籍也是古迹,也需要保护。经过批准之后,设立了项目,并成立了“大藏经编辑局”。以《赵城金藏》为基础,又挑选了八种有代表性的佛经作为对比参照,编辑《中华大藏经》。

“将九种佛教典籍集于一身,这在世界上也是史无前例的。这部浩大的典籍共一百零七卷,历经十几年才陆续出完,先后有一百六十多人参加了有关工作,他们年龄从二十岁到八十岁不等,老少不一,工作时间有长有短,但有同一个目标,那就是尽快整理出版。”晚年,任继愈致力于《中华大藏经》的续编工程。

此外,任继愈还十分重视珍贵手稿的收藏,因为手稿仅有一份,作者涂改的部分特别有研究价值。鲁迅、冰心、闻一多的手稿国图都有收藏。“文革”时期,巴金想将自己的手稿转移,但在当时没有人敢接收,后来由国图收藏。北师大的黎锦熙教授是毛泽东高中时的老师,因为这个特殊身份,他的全部藏书和手稿在“文革”时期得以幸免。任继愈说,后来也由国图买下收藏,这些珍贵的手稿对日后的研究均有十分重要的价值。

《中华大典》这部煌煌七亿多字的古籍文献资料汇编,是新中国成立以来最大的跨世纪出版工程,任继愈是编纂委员会主任委员,工作也已进行了十多年。据他的学生、中国社科院宗教研究所研究员李申说,任先生把大部分精力投入了这项大典的编纂,有的人主编书只是挂个名,任先生却很认真,很多事都要自己负责,费心费力,不仅自己担任哲学典的主编,还亲自跑到史学家戴逸家,动员他担任分典主编。

对此任继愈说得很朴实:“我们这个时代,需要文化资料的积累,我有一些优势,古的东西我熟悉,多做一些资料积累,后人用起来方便。”

“人才成长是当务之急,古籍整理工作难学又枯燥,愿意坐冷板凳的青年越来越少,感到有些青黄不接。国家培养的第一批古籍整理人才,现在都挑起了重担,成了骨干和学术带头人。当年的青年今天也已五六十岁,当年的中年骨干如今已经七八十岁,几年之内,都到退休年龄或离开工作岗位了。

”任继愈说,现在学风比较浮躁,大量地扩招研究生,一个导师带很多学生,这样很难保证质量。“古籍整理不能急于求成,搞短平快不行。古籍整理是深加工,我们不是出铁矿砂,而是要出钢材。”

2005年8月底,在《大中华文库》(汉英对照)编纂出版座谈会上,任继愈直言,国图的“博士生文库”收录了全国各地大量的博士生论文,读后却发现不少论文语法不通,标点不对,内容也有问题,可以看出近十年来博士生论文的质量在下降。

“现代汉语尚且如此,古汉语的素质更让人不敢恭维。”任继愈说,现在甚至连大学教授都看不懂相关专业的古代文献,像《大中华文库》这样的古代典籍翻译出版工程,将来很可能面临着因为人才缺乏而难以为继的危机。

退休不赋闲,皓首赤心,“文保”代言人不做匍匐在偶像下的人

任继愈在中国社会科学院世界宗教研究所工作了二十多年,让人吃惊的是任继愈不信任何教派。“信教的人不能研究宗教,如同一个基督教徒不可能探讨耶稣是否存在的问题。也正如马克思说的,跪着的人看别人,总是比别人矮了半截。

至少不客观。以历史唯物主义的立场、观点来研究,才能做到比较客观,既不走样,也不迷信,也不轻率否定。”他认为宗教常常是用虚幻的许愿来吸引人,无论进天堂还是上西天都是一种引诱。“人要相信自己,匍匐在偶像下面,不可能成为真正独立和自由的人。

”他对易经同样有深入的研究,但也不信任何占卜和预测。他认为,在二十一世纪科学思想普及的年代,我们的观念不能停留在崇古、迷古的水平上,而应当理解古人为认识世界、追求真理所走过的曲折道路。

然而,任继愈也有自己的“偶像”——“我一生最佩服两个人。一是鲁迅,一是居里夫人,因为这两个人都是有高尚人格的人。”

2001年,哲学、宗教、儒教、佛教、道教兼通,并且在每一领域都做出过独到贡献的任继愈出任"保护民族文化遗产公益系列广告"之长城篇形象代言人,文案由任继愈亲自审定,画面上天坛、兵马俑、圆明园烘托着巍峨的长城,任继愈的“完美真实地将祖先留下的杰作传给子孙后代,是华夏儿女的责任”的负有使命般的告诫,震撼着每一个炎黄子孙的心。

![>任继愈是怎样的人 [山东人]任继愈:"读书种子"是怎样开花的](https://pic.bilezu.com/upload/7/51/751b27f1e71853392aa46904310ad5b6_thumb.jpg)