潘素生育过吗 张伯驹与潘素—《最好的爱情 便是我懂你。》

张伯驹是谁?这是出现在你脑海里的第一个问号,民国四公子中,袁克文是袁世凯的次子,溥侗是溥仪的族弟,张学良就更不用说了,辫子戏中的老朋友了。唯独张伯驹不如其他几位声名在外,但他却是最有文人风骨和有趣的一个。他一生耗尽家财致力收藏却不是为己,正如他所说:“ 予所收藏,不必终予身为予有,但使永存吾土,世传有绪。” 此乃真丈夫也。

张伯驹面容白皙,身材颀长,举手投足间,不沾一丝一毫的烟火气。他也从不穿西装革履,长年一袭长衫,待人温和如玉,潜心在艺术的世界里,这就是张伯驹。

普通人一生能在一件事上有所成绩就不错了,可张伯驹不是,他是集收藏家、书画家、诗词家、戏剧家于一身的旷世奇才,一八九八年三月,张伯驹出生于河南项城,小时候过继给了伯父张镇芳,而这位张镇芳与同为项城人的袁世凯则有点远亲关系—他是袁世凯长兄袁世昌的妻弟。这也为日后张家的崛起奠定了政治基础。

张伯驹从小天资聪慧,就是传说中的别人家的孩子,诗词歌赋信手拈来堪称神童,二十岁的时候就从袁世凯的混成模范团骑兵科毕业,从此开始了自己的军政之路,尽管一路高升可他并不开心,尔虞我诈也不是他想要的,相比权利和欲望,他更想做一个读书人,闲云野鹤。

张伯驹在遇见潘素之前,是有过三任妻子的,但对于这些都鲜为人知,直到近年来张伯驹的儿子张柳溪才慢慢讲起这些往事,他在“父亲张伯驹的姻缘”中提到:早在张伯驹十五岁时家里就替他做主定了婚事,对方是安徽督军的千金,包办婚姻自然谈不上感情,张伯驹文艺清高,这位李氏自然无法吸引他,哪怕是结婚之后两人也未留下子嗣,李氏在一九三九年去世。

第二任妻子邓韵绮则是一位京韵大鼓艺人,烧菜是一把好手,也能和张伯驹对饮畅谈,但因抽大烟而遭张伯驹不喜。第三位夫人王韵缃是治家能手,家里上下都由她打理,张镇芳对这位儿媳也十分满意,所以就留在了天津老家,这三位夫人中她是最明事理顾大局识大体的一位。

潘素原名潘慧素,苏州望族之后,弹得一手好琵琶,后流落风尘,民国的女子大多气质非凡,无论是周璇还是阮玲玉这样耀眼的明星,还是如陆小曼、孟小冬这般的优雅女子,都非常引人注目。潘素也是其中之一,虽然因家道中落不幸坠入红尘烟花之地,但她依旧保持着自己的秉性,直到遇到了张伯驹。

一九三五年,张伯驹从天津到上海任盐业银行总稽核,实际上不需要管多少事,只需查账即可,闲余时间自然是痴心于收藏,京剧和诗词歌赋。面对应酬自然也少不了去逛十里洋场花花世界,就在一次吃花酒的时候无意间见到了潘妃,气质优雅、琵琶抚心,两人四目相对不用言语,张伯驹不禁心动,而后便送了对联一副:

潘和妃二字正好是潘素的艺名潘妃,而也把她最擅长的琵琶融入对联中,经过此番夸奖赞叹,潘素对这位风度翩翩才华横溢的张公子,自然也是好感甚加。可此时的潘素却是被一位叫臧卓的国民党中将觊觎着,面对强权也是无可奈何,两人一度感情甚好都到谈婚论嫁的地步了。

当臧卓得知半路杀出了一个张伯驹之后,也不好直接发作就将潘素金屋藏娇般软禁了起来,这可急坏了张伯驹,他初来上海人生地不熟,只好请朋友帮忙,心想只要把她带到北京就好了。在一番周折之下把潘素解救了出来,当找到她的时候,潘素因终日以泪洗面,眼睛肿的跟桃子似的。

此遇良人,一定终身。

风雨同舟,共度甲子。

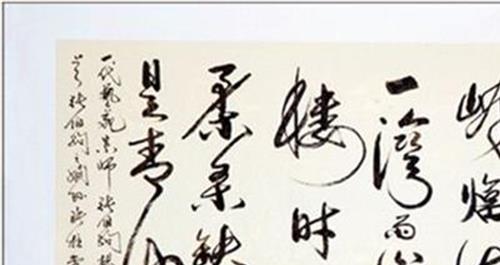

张伯驹与潘素最后苏州举行婚礼,才子佳人,自然引得旁人羡慕,张伯驹也更是欣喜不已,婚后他请来各路名师朋友来教潘素学习山水画、古文。潘素自幼琴棋书画都略学一二,如今重拾却也是进步飞快,大有长进。时间一长,夫妇二人的配合甚是默契,潘素画山水,张伯驹填词,举案齐眉琴瑟和谐,正如张伯驹带着潘素登峨嵋山时写下:“相携翠袖,万里看山来。云鬓整,风鬟艳,两眉开,净如揩。”

两眉开,净如揩。

遇佳人,亦足矣。

齐眉对月,交杯换盏,犹似当年。

红尘世上,百年余几,莫负婵娟。

张伯驹慧眼识人,潘素不甘平庸。前者能在滚滚红尘中一眼看出潘素的独特,后者能在众多权贵中发现前者的另类,正如潘玉良遇见了潘赞化一般,即是选择的幸运,也是自我的独立。张伯驹给潘素提供了人生的另一种可能,而她却也紧紧的握住,这才在山水画和美术界留下了大师潘素的美名,正如张大千夸潘素其画:“ 神韵高古、直逼唐人。谓为杨升可也,非五代以后所能望其项背。”

如果说潘素是因张伯驹对她有救命之恩才委身相嫁,那接下来的事可谓是患难见真情,一九四一年的时候,汪伪政府的一个师长绑架了张伯驹,并向潘素索要赎金三百万,否则就撕票,一个弱女子面对这种事情自然有些慌张,此时的家中早已不可同日而语,张伯驹仅有的积蓄都拿来买收藏品了,这么一大笔钱实在是困难。一方面家里没有现金赎人,一方面心爱的藏品又不忍变卖,那都是张伯驹的命。

万分痛苦之下,潘素决定这样做:一是托朋友打探消息,找关系上下打点。二是变卖自己的首饰,紧凑赎金。最终在潘素和朋友们的努力下,赎回了张伯驹,代价是四十根金条。也正是经此患难,所有人对潘素的临危不乱和不离不弃大加赞赏,而张伯驹也是十分感动,对潘素更是刮目相看。

除了在琴棋书画上二人配合默契,在生活上的点滴更是让人忍俊不禁,比如马宝山就回忆说:“那回张伯驹举着弹子撵得潘素围着桌子转,谁也劝不了,谁劝打谁。我去了亲手把弹子从他手夺下来。张伯驹说:‘真是气死我了!’”

“ 真是气死我了 ”,就像是一个孩子面对心爱人的疼爱,现在读来,尽是柔情。

别看这一次张伯驹强势,更多的时候潘素才是一家之主,比如有次张伯驹看上了一幅古画,价格不菲,张家此时早已不复当年,可张伯驹实在是爱不释手,于是就软磨硬泡求着潘素能给钱把画买下来,可潘素毕竟是一个女人,要想着打理家中的一切,一家人的生活所需都要钱,她不像张伯驹那样痴迷于画,此时的潘素犹豫了,张伯驹见此无效就使出杀手锏:撒娇卖萌满地打滚。

嗯,就是躺在地上不起来,就像是一个孩子在央求母亲给他买心爱的玩具一样,无论潘素怎么哄怎么拉就是不起来,最后,哭笑不得地她只好答应挑出一件自己心爱的首饰去换钱买画。这时候的张伯驹才翻身爬起,然后拍了拍身上的灰尘泥土,开心的回屋睡觉去也。

在章诒和的《往事并不如烟》里看到这一段的时候真是不禁捧腹大笑,正如章诒和说的那样:“ 潘素对张伯驹是百分之一百二的好,什么都依从他,特别是在收藏方面。” 张伯驹的任性,潘素都包容,这甚是难得,张伯驹喜欢藏品,潘素都能鉴赏一二,志趣相投才是最好的伴侣。

章诒和的父亲章伯钧与张伯驹是至交,小时候的她曾跟着潘素学过绘画,她回忆第一次见到潘素时的情形,写道:

读到此时,仿佛看到一位女子淡然从时光中走了出来。

民国的气质,是知性、独立和优雅。

尽管张伯驹对政治无感,他在新中国成立后把大部分藏品都无偿捐献给了国家,但依旧没能逃过风暴,上世纪六十年代也是最为困难的岁月,张伯驹被下放到吉林插队,此时的他已经七十岁了,生活无依无靠,勉强靠朋友的接济度日,后来好友王世襄说:“ 在一九六九年到一九七二年最困难的三年,我曾几次去看望他。除了年龄增长,心情神态和二十年前住在李莲英旧宅时并无差异。不怨天,不尤人,坦然自若,依然故我。”

不怨天,不尤人,坦然自若,依然故我。

这就是张伯驹。

张伯驹与潘素就此相依相偎,张伯驹对潘素极其依赖,文人自古多情愫,但张伯驹在遇见潘素之后却再也没有对任何女人有过爱慕,潘素就是他的全部,就此是一生,他每逢佳节都会给潘素写词,有一次张伯驹去了西安女儿家小住,暂别的这段时间张伯驹都不忘写词以抒对潘素的思念之情:

一九八二年二月,张伯驹因病住院,之前在家中只是偶感风寒有点感冒,几天不见好,担心之余潘素才哄着把他送到了医院,张伯驹觉得没必要只是小病,刚开始住在一个大病房,里面病人的病情都比较严重,当时潘素都请求医院能不能安排一个单人房或者双人房,按道理张伯驹这样国宝级的大师应该得到重视,但医院回答说:张伯驹不够级别,不能换。

两天后,同病房就有病人去世,这让张伯驹的情绪跟糟糕,一直想着要回家,潘素请求再次换房,无果。而后,又一病人去世,而此时,张伯驹也由普通的感冒转成肺炎,病情加重。最大的可能就是受到了传染导致,没有采取及时的隔离和治疗。

一九八二年二月二十六日,张伯驹去世,享年八十五岁。

对于张伯驹的离去,潘素甚是自责,不停地用拳头捶打胸口,痛悔万分。

十年后的一九九二年四月十六日,潘素因病医治无效在北京逝世,享年七十七岁。

“ 姑苏开遍碧桃时,邂逅河阳女画师,红豆江南留梦影,白苹风末唱秋词。除非宿草难为友,那更名花愿作姬,只笑三郎年已老,华清池水恨流脂。”

时光倒回六十年前,十里洋场烟花之地,张伯驹初识潘素,一见定情,如今都斯人已去韶光流逝,可这故事却不会停止,张伯驹与潘素是难得的契合,潘素虽是妻子,但更像是母亲,默默地在背后支持着照顾着他,这才是他们能圆满的原因。

![>【潘素几个孩子】张伯驹与潘素几个孩子 站在张伯驹身后的女人[图]](https://pic.bilezu.com/upload/5/8c/58c53bbe05a34c8e3fc45a0b68e21609_thumb.jpg)