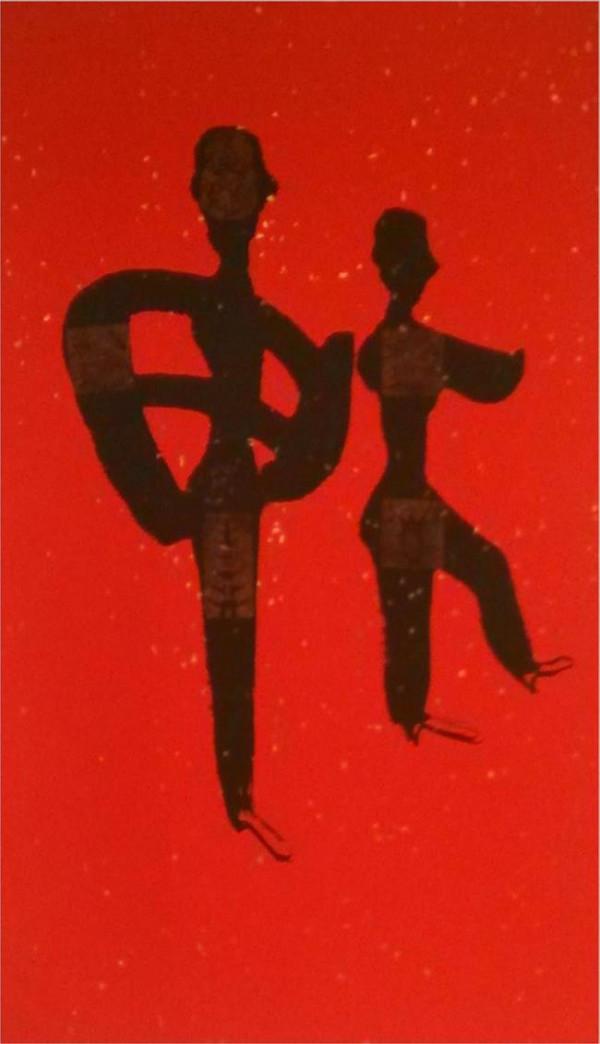

钱玄同主张 近代钱玄同与刘半农墨迹

新文学史上两位热闹的人:钱玄同与刘半农 一

钱玄同能假扮“王敬轩”,因为他旧学根底深,他与陈独秀、胡适同为《新青年》三杰,但他很少写文章,只发表一些通信,对陈、胡表示赞同,以他名教授的名效应,已经足够有分量了。他还提出一些激烈主张,如废汉字等,反对者只顾反对这个,结果别的新思想也就顺利通过。后来他成为“疑古学派”的精神导师,废姓改称“疑古玄同”,也令世人侧目。

刘半农早先是“鸳鸯蝴蝶派”,没有学历,据说在北大为美国博士胡适所鄙视,遂弃教授之职到欧洲苦苦当了五年多留学生,考得一个法国博士回来,接着当他的教授。

钱玄同和刘半农都是性情中人,写文章倒在其次,虽然都是散文大家。钱玄同“述而不作”,深入思考,提供观点,鼓励别人写作,自己很少动手,甚至授课都不写讲义,只做图表。刘半农兴趣广泛,无所不能,写诗,翻译,搜集民谣,校点古籍,考古,谈音乐,还有摄影。两位都没活到多大岁数,刘死时四十三岁,钱死时五十二岁。他们晚年,都被讥为“没落”,这是没有什么道理的。

两位作为五四代表人物,一直坚持的是文化批判立场。另外他们都是“业余作家”,各自有其专业,而且都是绝学。钱玄同集古文学派和今文学派传人于一身,是经学和小学大师;刘半农是语音学专家,他们不过是继续从事其学问研究而已。刘半农往绥远调查方言,为虱子叮咬,染上回归热去世,乃是以身殉职。钱玄同最后抱病为故友刘师培编辑遗著,死而后已。若两先生者,无愧乎“道德文章”一语了。

鲁迅晚年对两位有过批评。刘半农死后,鲁迅在《忆刘半农君》中说:“近几年,半农渐渐的据了要津,我也渐渐的更将他忘却;但从报章上看见他禁称‘蜜斯’之类,却很起了反感:我以为这些事情是不必半农来做的。从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文,回想先前的交情,也往往不免长叹。”后来就被论家视为盖棺定论的话。

几乎与写《忆刘半农君》同一时间,他在《玩笑只当它玩笑(上)》中说:“不料刘半农先生竟忽然病故了,学术界上又短少了一个人。这是应该惋惜的。但我于音韵学一无所知,毁誉两面,都不配说一句话。”两者“合起来”,可能才近乎鲁迅心中“或一形象的全体”。

而有关刘氏,他在此前八年已经讲过:“半农到德法研究了音韵好几年,我虽然不懂他所做的法文书,只知道里面很夹些中国字和高高低低的曲线,但总而言之,书籍具在,势必有人懂得。所以他的正业,我以为也还是将这些曲线教给学生们。”可见鲁迅并未对他那更重要的一方面视而不见。从这个意义上讲,鲁迅所谓“我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年”,未必是全面评价。

刘氏的确写些性情文字或消遣文字,但是他也还有别的作为,譬如所撰《与张溥泉》(一九三二年)和《南无阿弥陀佛戴传贤》(一九三四年),都是笑骂交加、慷慨激昂之作,若论社会批判的锋芒并不在鲁迅之下。我觉得二十世纪中国只有两个人真正写得好骂人文章,一为鲁迅,一为刘半农。

刘氏又因对文字特别敏感,笔下另有一番特色,如《与张溥泉》中所说:“呜呼,政府尝以沉着诏吾民矣。证以事实,沉则有之,着则未见,是沉沦也。”即为一例。

鲁迅曾在私人通信中说:“疑古玄同,据我看来,和他的令兄一样性质,好空谈而不做实事,是一个极能取巧的人,他的骂詈,也是空谈,恐怕连他自己也不相信他自己的话,世间竟有倾耳而听者,因其是昏虫之故也。”(一九三○年二月二十二日致章廷谦)

终钱玄同一生,似乎所重视的是最终取得什么结果,他自己宁肯只起一点催化作用。对他来说更大意义在于发现。他诚然是“空谈”,但“倾耳而听者”未必不因此而“做实事”,而且鲁迅自己的《狂人日记》就是经由他催生而成。说来现代文学史和思想史上若干重要篇章都离不开钱玄同的“空谈”或催化。

鲁迅与钱玄同交恶,多半出于钱氏所谓“迁怒”;有一次近乎冲突,如《两地书·一二六》所载:“途次往孔德学校,去看旧书,遇金立因,胖滑有加,唠叨如故,时光可惜,默不与谈;……”钱氏写《我对于周豫才君之追忆与略评》,有番表白很中肯:“我想,‘胖滑有加’似乎不能算做罪名,他所讨厌的大概是唠叨如故吧。但这实在算不了什么事,他既要讨厌,就让他讨厌吧。”

刘半农曾说:“余与玄同相识于民国六年,缔交至今仅十七年耳,而每相见必打闹,每打电话必打闹,每写信必打闹,甚至作为文章亦打闹,虽总角时同窗共砚之友,无此顽皮也。友交至此,信是人生一乐。”(《双凤凰砖斋小品文·无题》)前辈风趣令人神往。他们曾分别对自己的立场有所阐述,不妨对照起来看。

钱玄同说:“我所做的事是关于国语与国音的,我所研究的学问是‘经学’与‘小学’,我反对的是遗老,遗少,旧戏,读经,新旧各种‘八股’,他们所谓‘正体字’,辫子,小脚,……二十年来如一日,即今后亦可预先断定,还是如此。”

虽然两人兴趣和学问都不相同,但从某种意义上讲,刘半农的话可以用来说钱玄同,钱玄同的话也可以用来说刘半农。我们以为他们放弃了什么,其实并非如此;他们可能保持着更为宝贵的东西。 (止庵)

前排左起:沈士远、刘半农、马幼渔、徐祖正、钱玄同,后排左起:周作人、沈尹默、沈兼士、苏民生(“五四”时期)