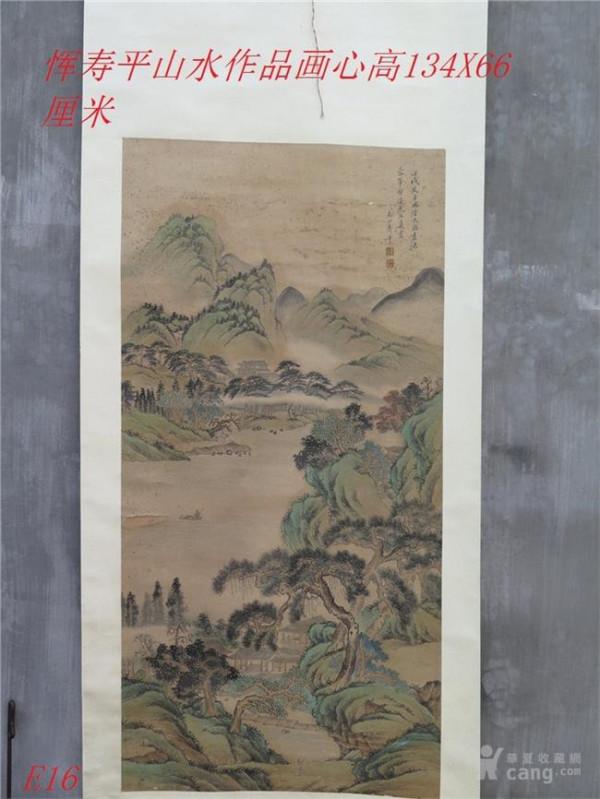

恽南田山水画 读恽寿平的山水画

在“清初六家”当中,我独喜恽寿平,读恽寿平的画,如对君子、如品佳茗。觅得半日清闲,让自己“悠游”在恽寿平的笔墨世界里,是一种窃自的幸福,这种幸福在宗炳的“畅神”论中阐述已明:“闲居理气、拂觞鸣琴、披图幽对、坐究四荒、不违天励之聚、独应无人之野、峰岫绕嶷、云林森渺、圣贤映于绝代、万趣融其神思……”

虽然恽寿平的山水画所作无多,其数量远远不如花鸟作品,且历来评论认为他的山水画成就不及花鸟。但是,我却觉得恽寿平山水作品之格调犹应在“四王”之上,是有清以来少有的可以与宋元诸家相提并论的大师之一。恽寿平的山水,意趣与元人相通,笔墨则属于自己。

需三读方解其味:初读之下,但见笔墨松灵清透、简淡疏远;再读,便觉在元与清的时空连线中,跳动着艺术薪传的脉搏;三读,就纯粹是精神上的放逸了,一丘一壑、超逸高妙、不染纤尘、清新隽雅,是典型的元人气息。

之所以如此,与他的“取法”有关。在清初的大环境下,山水画坛“复古”之风成为主流。恽寿平一方面致力于传统技法研究学习,另一方面却有自己的看法,他说“今人用心在有笔墨处,古人用心在无笔墨处,倘能于笔墨不到处观古人用心,庶几拟议神明,进乎技矣。

”可见,恽寿平学古人不仅限于笔墨技巧,更重要的是领会古人作品中的精神气息。这便与“四王”把纯粹师古人之“笔墨美”作为山水审美中的主导拉开了距离。所以说,就恽寿平与“四王”而言,“复古”应是两个概念,在对前人的继承上,我认为恽寿平更倾向于赵子昂,而“四王”则多步了董其昌的后尘。

郑午昌云:“赵松雪等,原以‘复古’为提倡,然所谓‘复古’者不专求形似于古人,乃求神合于古人,盖非泥古也” 。

董其昌更早的比“四王”提出了山水画中“笔墨美”的论述:“以径之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水不如画” 。此后才有 “四王”对传统笔墨技巧的全面总结。但是,中国画的表现技巧无论如何高深微妙其实都来源于自然的启示,只研习古人笔墨而忽略了对真山水的体验和陶冶就不可避免地导致技巧的堆砌和画面的空洞感。

和“四王”不同的是,恽寿平在他的山水画里面十分重视写生,他认为如能师法造化“出入风雨,卷舒苍翠”则可“走造化于毫端”甚至能“哂洪谷、笑范宽、醉骂马远诸人矣”。

这哪里是“与古人同鼻息”、以得“大痴脚汗气”为荣的“四王”所能具有的胸襟和气魄。他的一些题为拟古的山水作品其实是借古人的笔意来表达对真山水的感受。

更深刻地感受恽寿平是在一次展览当中,有一张尺幅不大的立轴,仿倪瓒笔意,墨色清淡,尖毫勾皴,随意点染,一树一石,天真淡简,却有千岩万壑之趣。一笔一划看似荒率简约,实则内力深厚、气象古朴;虽有倪画“逸笔草草”之意,却多了一份自由和洒脱,正如其言:“作画须有解衣盘礴、旁若无人意,然后化机在手,元气狼藉,不为先匠所拘而游于法度之外矣”。

我以为画家风格历来有“求象”与“得意”之分,前者画面剑拔弩张、畅快淋漓、一蹴而就,读之令人目快神飞,例如明代之徐青藤、陈白阳、清初之大涤子、海派的蒲作英等。

后者平和内敛、似乎不动声色,然而真气充溢、光彩照人。恽南田当属此类。前者美在宣泄,而后者美在克制,两种画风各擅胜场,并没有高下之分。

关于画家与其艺术的评价大概有两种:“人以文艺传”和“文艺以人传”。

恽寿平与王石谷相交莫逆,最初都师从王时敏,笔墨风格很接近,至于为什么后来舍山水而攻花鸟,史称“不能出石谷之右”,他自己也有“自度不能胜”的谦虚之词,是这样吗?石谷取法王蒙,画风苍厚细密,南田直追云林、于简处求繁,其实就整体气格而言,南田更胜一筹。

我认为也许是恽寿平早已觉察到清初画坛上那种“毫无生意”的“摹古”风气而弃之,到花鸟画那里追求他“不随时习,开自家面貌”的理想去了。说到这里,恽寿平该是位勇敢地革新家,但他首先是一位优秀地传统继承人。

对于师古他提出“作画须优入古人法度之中,纵横恣肆,方能脱落时径洗发新趣也”。从恽寿平的作品及论著《南田画跋》中可以看出,他对宋、元、明三代诸家均有涉猎,于“元四家”的研习尤为精深。

只有对传统的深入学习,把握精湛的传统技诣才可以言创新,这种创新是继承的创新,并且随时以“造化”为参考、和自然相印证,他一再强调:“以古人为师犹未能臻妙,必进而师造化,庶几极妍尽态而为大雅之宗”。

这些当然不是恽寿平“别开生面”的全部,最重要地是他一直对于“意境”的追求。《南田画跋》有语:“意贵乎远,不静不远;境贵乎深,不曲不深;一勺水亦有曲处,一片石亦有深处;绝俗故远,天游故静。

古人云:‘咫尺之内,便觉万里之遥’,其意安在?无公天机幽妙,倘能于所谓静者、深者得意焉,便足驾黄(公望)、王(蒙)而上矣”。恽寿平为人刚介耿直,他的“遗民”立场比当时的许多知识分子都来得强硬,是一条铁骨汉子,在艺术上他开创“常熟画派”,在清代画坛上独树一帜,对后世影响深远,我想,恽寿平当属“文艺以人传”。

信笔谈一些对恽寿平的感受、认识,不登大雅,仅作“引玉之砖”而已。