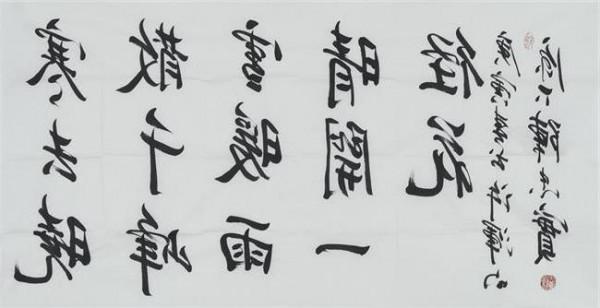

陈佩秋作品 【风云】陈佩秋:真正大家 以作品说话

九月中旬,书画大家陈佩秋接到一项任务——为即将在北京召开的APEC领导人非正式会议创作书画。

为了写好会议请柬上的“请柬”二字,陈佩秋再三斟酌,反复推敲,“我尝试了不少字体,也写了十多遍”。终于,定稿行楷体“请柬”,苍劲大气。

接着,她又忙着为领导人休息室里的骨瓷宫灯,创作烧制在瓷片灯壁上的两幅中国画。一幅是穿梭于摇曳竹叶中的小鸟;另一幅是非常具有陈佩秋风格的青绿山水画。画面层次丰富,磅礴中兼有清新之韵,雅致飘逸。

夜以继日的一周,陈佩秋为APEC会议呈现一抹中国书画的隽永意味。

记者:听说您为了敲定到底采用哪种字体书写“请柬”二字,把家里久已不用的几本老字帖都翻出来了?

陈佩秋:是啊。主管此事的部门没有明确规定我写什么字体,那就是一种信任。面对这份信任,我当然得选出相对最满意的字体,要大气得体,透出我们中国传统味道来。

记者:“请柬”二字出自您手,打开请柬,看到的是谢稚柳大师的国画。您与您先生以这种书画交融的方式“隔空”相逢,是否让您特别惊喜?

陈佩秋:很意外。一眨眼,老头子(书画、鉴定大家谢稚柳)已经离开我和孩子们17年了。这次请柬上选了他的画,让我们的作品再次“合璧”,实为难得。所以,我一定要写出自己最满意的字。现在想来,我们夫妻俩不同时期的书画作品,同时呈现在一张由国家领导人送出的请柬上,这样的“相逢”,太珍贵了。

记者:接手此任,您尽心竭力。听您家人介绍,有时到了吃饭时间,如果恰遇画兴正浓,您总是说“饭等一等再吃”,如此废寝忘食,您身体吃得消吗?

陈佩秋:说起来也是,92岁的人了,写写画画起来,精力比年轻的时候是差多了,但比起有些70岁的后辈们,恐怕还强一些。这也许和我年轻时一直延续到现在的习惯有关,我几乎每天晚上都写字作画,提起画笔来,就不晓得时间了。有时画着画着,一抬眼,怎么窗户外天亮了呀。

70年多来,我一直坚持写写画画,没停过,一直劳动的人嘛,精神头大都是好的。这也算是老天爷对我的恩赐吧。(双手一合,朗声而笑)

我从入学开始临摹、写生,到现在也没停过

1946年冬,杭州。国立艺专一间自习室里,每天晚上有一盏灯亮到很晚。一位面容清秀的女生,在灯下专心致志地伏案临摹古画复制品。

1960年前后的几年里,上海龙华苗圃绿意葱茏的植物,吸引着上海中国画院的一位青年画家,从清晨画到黄昏,她流连忘返。有一次她“下生活”到苗圃写生,3个多月和苗圃女工们吃住在一起。

2014年夏,滇池湖畔。碧水中的红嘴鸥,“飞”到了岸边一位老画家的写生本上。她精神矍铄,奋笔而画,浑然忘了身外一切。

从20多岁到90多岁,从学生到大家,陈佩秋始终坚持临摹、写生这艺术创作中不可缺少的最基础的功课,从未懈怠。

记者:那些年您都临摹了哪些画,对您之后的艺术道路产生了什么样的影响?

陈佩秋:那时候,每天除了吃饭睡觉,我就是临摹、写生。好像对别的东西都不感兴趣。

记得当时恩师郑午昌先生带来许多明清的印刷品和照片让我临摹。清六家、明四家,能找到图册的我都临。山水从元明清开始上溯宋元,几乎每个朝代都临过。6年里,前后大概共临摹了近百幅作品。当时高年级班的同学都创作两三年了,他们中的一些人就嘲笑我,这个人没本事,高年级了仍是整天临画。

令我记忆尤深的是《江行初雪图》,那是五代南唐时期的经典山水画卷。一打开,赵幹那生动细腻的笔墨线条,将人瞬间拽入了古时“渔人和孩童穿梭在风雪中撒网捕鱼”的江南情境之中。画家的各式用笔方法劲挺深厚,晕染、皴擦,完美无缺。这一手卷我临摹过3遍,一些笔法复杂的局部我反复临摹,每次都有新的认识,深感笔与墨的运用是中国画技法的精粹。

记者:您曾经说过,临摹也非易事,这话怎么理解?

陈佩秋:临摹确实不像外行人想得那么简单,这要看临的对象。某些知名画家的作品,或许小童都能临摹得差不多,但如果是北宋大画家的名作,高等学府里艺术专业的老师,有时怕也临摹不了。

记者:临摹之外,写生对于画家来说,也是非常重要的。在书房里见过您这么多年来写生本的复印件,几十本叠起来,足有一米多高了。

陈佩秋:写生,已经成为我多年来的一个习惯。外出乘火车、坐汽车甚至走在马路上,我都会不由自主地对身边自然及人文的景致细细观察,做有心人。前不久,我去黄山,看到山脚下有一棵参天老树,根须的感觉给人印象很特别,便随即拿出画本,记录下来。

记者:现在不少地方的画院和美协也会定期组织画家深入生活采风,但像您这样坚持几十年用毛笔写生的,似乎不多。

陈佩秋:当代一些画家,不少过于依赖现代设备,喜欢用照相机和手机先把景物拍下来。对画家而言,深入生活如果仅仅是去感受和体验,那是远远不够的,一定要对实景写生。身边的一草一木,皆可入画,只要你有这个心思和毅力。

我的写生稿不是成百上千张,而是几十本上万张,光是兰花的写生集子就有十几本。直到现在,我有时还翻翻写生稿,它会重新唤起记忆,对创作很有启发。

记者:听您一席话,感觉当下一些人所推崇的“快速成功法”、“教你如何走捷径”之类无视基础训练的速成法等,太过急功近利。

陈佩秋:不符合基本规律的事物,经不起历史的考验。

艺术作品也不能公式化,更不能千篇一律

新中国成立以后,陈佩秋来到上海市文管会工作。在文管会,她有机会一睹历代画坛名家的大作,如鱼得水。

上个世纪五十年代,陈佩秋成为上海画院最年轻的画师。两年后,她以一幅《天目山杜鹃》获上海市青年美术作品展览一等奖和全国美术作品展览二等奖,确立了在画坛的地位。

上个世纪80年代后,陈佩秋走出国门,逛博物馆,“孵”书店。她翻阅了大量的印象派原版画册,莫奈、雷诺阿、毕沙罗、塞尚等西方名家斑斓绚烂的画风,给予她新的启思。

年逾花甲,她并未止步于“花鸟与山水画大家”之誉,而是勇气十足地开启了新一轮画风的探索。她将印象派的用色技法运用于中国画上,以层层叠加墨彩的手法,令画面层次更为丰富通透,开创陈氏青绿山水之新风。

记者:“外师造化,中得心源”。艺术是主观和客观的一次完美结合。您的青绿山水代表系列,是您艺术生涯里怎样的一次艺术再造?

陈佩秋:1988年开始,我有很长一段时间住在美国洛杉矶,那里一年四季都是花,五彩缤纷。天天走在花丛中,对颜色变得特别敏感。在博物馆里,莫奈等印象派大师画作用色的大胆张扬,也给了我“刺激”。

回国后,我开始探索一种新的用色方法——叠彩法,在宣纸上试验。大面积的青绿着色,上色-晾干-加色,循环多次,笔笔追加,层层渲染,直至自己心领神会时,方收笔。当时一位知名的评论家看了第一幅我用叠彩法创作的青绿山水《荷净纳凉》后,感叹不已:此画不拘于传统的点染,青绿的远山仿佛在眼前吐纳呼吸,有温度有质感,美。

记者:时至今日,您创作的数百幅青绿山水画作都具有这种“有温度有质感”的美。这种温度与质感,从何而来?

陈佩秋:我想,这是拜多年写生的经历所赐。仅云南,我就深入到过许多偏远的山区。山势的跌宕,云霭的厚薄,山腰山顶上树叶的疏密不同,都留在写生本里,也印在我脑子里。因此,山山水水在我的笔下,就有了生活的质感。

记者:我们知道,“亦美亦难”是您为自己制定的创作标高。“美”,容易理解;而“难”意味着什么?

陈佩秋:这个“难”指的是无论到什么时候,都要对自己有所要求。所谓画无止尽,再老,也要勤奋,不断地努力奋进,一步一个脚印。还不能因循守旧一种风格,即使市场上不乏鼓掌者,作为学艺术的人自己却要深入想想,就像再好的饭菜天天吃也会厌,艺术作品也不能公式化,更不能千篇一律。

记者:不断向前,不断向上,这不由让我想到您的斋名“高花阁”。

陈佩秋:这个斋名来自李商隐的诗《高花》。我在写生中得知,一般花枝大多是自下向上开放的,其最下的蓓蕾是最先开的,顶上最高的花蕾是最后开的。我用“高花”为斋名,就是取其“后开、晚开”的意思。因为,一个人做学问,学本事,都不能急于求成。

艺术工作者若围着钱转,怎么可能有大格局

身为大师级画家,如果陈佩秋选择作画写字,藏家定会纷纷揣着重金上门以求;作为中国画院顾问、上海书画院院长,如果她愿意出席剪彩礼、发布会、研讨会等活动,白天晚上都会排满“热闹”。

毋庸讳言,穿梭于各种场子忙挣钱、跑关系、争头衔,热衷于抬高自己身价者,在当下艺术圈,并非个案。

而陈佩秋选择的,恰恰,不是这些如果。当书画市场动辄以几百万元润格向陈佩秋发出山水画作之邀时,她不为所动,仍执着于古画审鉴之道:“现在不缺画画的,但有能力鉴定宋元时期古画的,却少之又少。既然我认定这个活儿,就会坚持下去,给历史和后人一个交待。”侠肝义胆的她,看不得藏家上当受骗,更想为社会尽一份责任。

记者:听说您从上世纪80年代在香港首次接触到古画造假这个话题起,便开始留心比对、研究古画的真伪了。从一名创作者转型为鉴定者,您的底气来自哪里?

陈佩秋:临画、懂画、会画者,鉴定古画才有发言权。

记者:审鉴古画,您判断其真伪的主要依据是什么?

陈佩秋:笔法,即画家用笔的特点。历史上有造诣的画家,他们都有各自不同于其他人的笔触及用笔特征,就像他们与人打招呼时所习惯的方式。不同年代的画作风格存在明显差别,比如山石、树木、屋宇、舟车、物品、服饰,整个画面的气息大不一样。

此外,绢底、落款、印章等亦是判定画作真伪的有效佐证。古画鉴定考的是鉴定者的眼光与经验。

记者:在您看来当下鉴定界面临的最大难点是什么?

陈佩秋:当下书画市场赝品颇多,对古画的鉴定尤其显得必要与迫切。而目前主要的问题,我想就是古画鉴定人才梯队青黄不接。

换个角度看,当下又是搞鉴定工作条件最好的时候。现在搞鉴定,用不着非要到库房里调原件查看,因为印刷、照相技术的不断发展,现在印出来的版本都是高清的。

最近,浙江大学出版社出版的《宋画全集》我看了下,印刷的精度特别高,他们做了件大好事,可以说是对研究宋画真伪作了一个贡献。书里所刊中外博物馆藏品,有些存在真伪问题。前不久,我牵头成立了截玉轩古书画研究社,就是致力于古画鉴定。我由衷地盼望,有越来越多的人才能致力于古画鉴定的事业,一起努力尽快将一些经典藏品的真伪研究清楚。

记者:您的儿媳沐兰介绍说,您常常凌晨时分仍举着放大镜在宋元画家的画册上忘我地做着批注。而一位香港老友备好画资请您画一幅青绿山水,眼巴巴等了快两年了,您尚未动过一笔。这时间上的巨大反差,生动地说明了您内心的价值选择。

陈佩秋:钱这个东西,够用就好。现在我的生活条件比以前好多了。当年家里条件最困难的时候,仅有一床一桌和几把椅子,穷成那样不也挺过来了。

一个艺术工作者,如果丧失了社会责任感,整天就知道围着钱转,怎么可能有大格局,也无法成为真正的大家。那将有愧于自己,更有愧于家国。