张晖老师 维舟:平生风义兼师友——怀念张晖

在自己作品里他更重视前者。这样的读者就是我们的希望,哪怕很少,也够了。”

他说,我有时觉得这是个末法时代,可是你要好好做,把东西留下来,要相信会有人看得见,即便只是非常幽暗的光。

大学毕业前夕,我也陷入了爱情。第一次带Suda去和他们见面,是在老同学的交大宿舍里。地方局促,不得已他和张霖坐在床铺上,我们几个则坐凳子。Suda稍有些拘谨。张晖转头笑着拍拍张霖的手背说:“他们都坐凳上,就我们坐床上,好像他们是来闹洞房似的。

”一时哄堂大笑,气氛随之缓解。事后他私下说,他其实原想给我介绍一个北京女生,到时“我们一起去北京”,但慢了一步。现在看到我们开心,他也很开心。我知道他对我仍未放弃,虽然那时连我自己都几乎已放弃了自己。

那些年见到我,他还是照例会说:“你不读研,实在可惜!”后来改成说:“你养活自己后再读也好。不过最好快些,再过五年,很多领域的空白恐怕也填上了。”又后来则问:“你打算几岁重新读书?”我说,到三十岁再决定,有点积蓄我会更有安全感。

他难掩失望,说:“多少钱都不能带来绝对的安全感。你生活越来越优渥,便越来越难放弃。”他说的是对的。四五年前在北京小聚,他又问:“你还要考研吗?”张霖在旁说:“考什么呀,人这样不挺好?”他笑了笑说:“你晚几年也不要紧,到那时来做我的博士生好了!”张霖说:“越说越孩子气了。”但我觉得他是认真的。

林中路。从高考结束的那一刻起,我们就渐渐走上了不同的道路。这种歧路之感,无时不笼罩在我心头。在大学毕业前夕,张霖写信给我说,人生本有不同可能,“我真不认为你的生活和他的选择有什么本质的不同。晖的运气并不比你好,你可以有更多的机会尝试和选择,而晖继续下去,就是无路可退了。

如果成功了,他与现在不会有什么大的不同;如果不成功——你有无看过哈代的《无名的裘德》?那是太过凄凉了,虽然这样的人生很有些悲壮的味道。”话极实在,但或许我就是因为常有为自己留后路的想法才瞻前顾后,而做学问,有时是不能给自己留退路的。

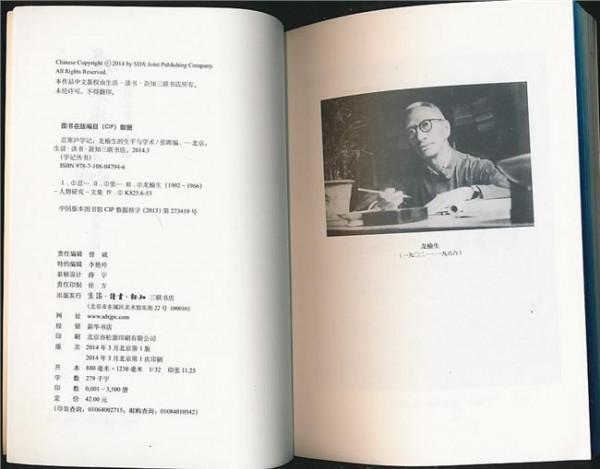

他自然也有郁苦的时候。1997年秋,就在他第一次来函告知我要撰写龙榆生年谱后,他忽又接了一段“年来札词,了无心得,可悲。施蛰存老嘱遍读唐五代北宋名家词,吾意纵通读一过,又如何?不如做些花巧活儿,沽名钓誉。

此气话,但读书过累,又无人作伴,不免有些胡思乱想。”只是这些念头闪过之后,他依旧向前。有次和我叹息,校点一万字才十块钱稿费,话锋一转,他又说,这也是最练基本功的,“天下多少聪明人,千万不可存侥幸之心”。

有时稍有松懈,又惕然警醒,因“伯伟师极刻苦,弟无偷懒之理”,一次“开学甫始,伯伟先生特地找谈话,反复叮咛英语要狠抓。弟赧颜无以为报,深愧有负师恩”(1998.3来函);而“宏生师亦耳提面命”,一次批评他浪费心力于旁务,要他致力研究“经学与文学的关系”。

在南京的七年,除了独学无友之感,他生活上总体过得很愉快,尤其是有张霖为伴的后四年,虽然刚起初他也曾私下说,谈恋爱后愈发拮据,不过张霖高兴就好。也正因南大是这样一个伊甸园,结果与外界落差很大,临毕业时不免有种“赶出园子去配人”的感觉。

多年后张霖说:“我比他好,因为我去中山大学,比他幻灭得早。”张晖那时则去香港科技大学师从陈国球先生,那里的学术环境也很单纯,在香港的三年半在精神生活上是他相当愉快的一段时光。并非不重要的是,物质上也空前缓解,因为那时他每月有一万五千港币的奖学金。2003年时我的薪水才及此一半,他电话里得意地说:“你看,读博也能赚钱,比你工资高吧?哼!你也来读吧!”

香港时期也是他学术视野发生变化的一段时光。但正如他写龙榆生扎根于高中时的积累,香港时的变化也来自南京时期。他原先用力最勤的是词学诗学,但大二时随卞孝萱先生习诗文互证之法,施蛰存先生又叮嘱他“必先求博,后求深”;最重要的是,南大文强班开办的宗旨就是打通文史哲(因而张宏生先生嘱他注意经学与文学关系),加上香港时期导师陈国球研究的是文学史,遂使他逐渐思考“诗”、“史”、“文”这数者之间的关系,这或许也是他博士论文以“诗史”为题的来源。

多年后有一次,他向我感慨,“真的‘词乃小道’啊”,还是要跳出去看更大的世界。另一次又若有所思地突然来了一句:“历史毕竟还是浅。”在他看来,人最深的感情还是得以文学来表达。何谓文学?一切文字皆可为文学,但具文学性才能深深地展现人性。

文学不是一个狭窄的学科门类,乃是弥漫于文字世界的一种方法。他说,这其实不是新想法,中国古人就是这么想的,他们眼里的世界是一个文学化的世界,红楼梦中人就是通过诗文来欣赏自然,自然本身无所谓美不美,但再现它的文字就美了。

你把左传、史记当散文来读,它们也就是散文;《诗经》是“诗”还是“经”?诗史是偏重“诗”还是“史”?文学史是偏重“文学”还是“史”?他虽然学习诗文互证、文学史,但他反对就文学史而说文学史,尤其反对把文学仅仅当作文献、文本来读(这一处大概受到他少年时致力红学时所见),历史大背景、思想史确实须知道,然后再以文学眼光解读文学,读出不同的内涵来。

那时我们渐渐开始感觉看不见对方的生活。2002年左右,我开始在网上写一些谐谑短文;有次回来,他读后哈哈大笑,随即说:“少写点吧,写多了笔会滑掉。”在此之前他也批评过我的诗词“兄作轻灵有余,稳重不足,才子积习也”(1997.

4来函),虽然不时也有肯定,不过他通常是个严厉而坦率的读者。大致也是那时,我说起想把金庸武侠小说画成历史地图,他大感兴趣,极力鼓励我写下去,我说:“这也就博人一笑,似乎也没什么意义。

”他笑说:“有没有意义不是作者说了算的。”我后来写的有关武侠的札记,最初就是来自这一想法的副产品。高中时我们都曾对武侠小说感兴趣,有时开玩笑都用到其中典故。一次他来函说到“事情慢慢来,总有大功告成的一天(我想起了韦小宝和双儿,不敬不敬,一笑)。

”去年和他说起沈书枝的文字让人想起在乡下的时光,“她还是你们南大中文系的”。他说:“哦?是谁的学生?”我说是冯乾。“原来是冯乾的学生,哼,要是下次见到,快叫师叔!”他叉腰假装出恶狠狠的样子。因为冯乾和他都曾师从张宏生。我笑说:“你怎么一副南海鳄神的样子?”他绷不住大笑起来,摇头说:“我们这行规矩最多。”

那几年,从经济和事业上说,我的生活逐渐安稳和好转;然而从读书的角度来说,则日渐进入到了谷底。到2004年夏,回头一望,身后是一段长达九年的荒芜。也是在那时,他告诉我开始写博客,记写短札。由于太忙,他在blogcn上的博客没持续多久,却意外地给我的人生造成深远的影响。

在此之前,我一直觉得博客仅仅是日记私事,甚至Suda去浏览别人日志我还嘲笑她在偷窥别人生活。至此我忽然意识到博客可以有别的写法,于是在他开博之后不到十天,我也开了一个。不过起初仍未认真对待,有次跟他说,写博也就是抖个小机灵,谁会花超过两个小时去写一篇博客?他笑了笑说:“那你也可以抖大机灵、花两小时以上去写,又没人禁止你。”

不久我写了一篇《文人旨趣和姜夔词的地位》,大意谓姜夔“清空”的风格及其地位之高,实上与整个文化的内省化有关,因为这种“变实为虚”普遍见于各艺术领域,以往仅从文学而论是见树不见林。他留言道:“看到很多闪光的思想,不过写论文写惯了,不免觉得不严谨。

可是严谨的文章没有这么多火花啊。哈哈。你的火花多多的,我以后有空把它们来详细证明证明。”这篇文章如今看来确实非常粗疏,即使如此,我之后几年也几乎再未写过古典文学有关的文章,因为我兴趣太过驳杂,此时自居为野狐禅,更无顾忌,从史学逐渐顺藤摸瓜蔓延到社会学、人类学等领域去,对古典文学极少再去触碰,我们感兴趣领域的交叉反而比以前少了。

有次我说,我术业无专攻,随便读。他说:“你不是专职学者,心态放平当然也好,可是你到五十岁也这样?术业无专攻不是借口。”

2005年他终于博士毕业。去北京工作时却遇到些波折。原本一家知名大学的国学院已确定了要他,中间却横生枝节,他为此不得不从香港飞北京加一次面试,虽然最后还是确定要他,但他不免兴味索然。恰好那时蒋寅先生带他去看社科院,他一看里面的书库就被迷住了,最终还是去了社科院文学所。

问他月薪多少,他笑着说:“你猜猜看?……两千。”文学所很穷,不像语言所——语言所编《现代汉语大词典》每年有巨额版税收入,按当年丁声树先生定下的规矩,归所里分配。

有次语言学家张振兴先生就惊诧:“你们文学所这么清苦?像你这样博士毕业,到我们所一般月薪八千起。”张晖笑笑说:“也有人写小说补贴收入。”老先生说:“那你也写嘛,写小说谁不会?”张晖笑起来:“我就是不会。”

到北京后无处安身,夫妻俩一度只能住在张霖的教师宿舍里。之前三年多两人分隔在香港和广州两地,虽然不算远,但总不是一个城市。然而回京不久,张霖被学校调去韩国教对外汉语,一年后她刚回来,张晖又去新加坡做访问学者,而新加坡回来后不久又去了台湾“中研院”读博士后,直至2009年初才因给祖父奔丧而回来。

他也不喜欢聚少离多的日子,但他说,出去一是开拓眼界,二者对纾缓经济压力也不无小补。2009年5月他们本科同学十周年毕业聚会,他一度还不大想去,因为觉得这些年没混出什么样来,羞见师长。

不过他的大量作品也正是在这时开始酝酿的,包括他未刊稿在内的十本著作、整理集子中,倒有三分之二是在2010年之后的三年多里密集地出版和写成的。如果不是此前的积累,很难设想这样的产出。蒋寅先生曾公开说:“张晖是世界上最好的助研”,可他尽管是“最好的”,多年来却仍然一直是“助研”。

另一次所里领导说“张晖过来,是文学所的福气”,也不免招来物议。一次与硕士导师张宏生先生重逢,张先生赞许自己的学生是当代优秀青年学者,他苦笑道:“人人都这么说。”

在北京的这最后四年,他过得并不轻松。他虽然也做古籍校点和文献学意义上的整理,具一流的文献整理功力,可他却怀有一个日渐增长的“异类”抱负:不把古典文学视为已死的文本、文献,而是仍具有鲜活生命力的、能感受当时人呼喊与悲喜的文学。作为一个自幼自尊心极强的人,他对自己遭受到的误解难以超然,相反,他内心久久难以平息。

去年春,我到北京出差。他听说我从未去过颐和园,便陪我同去。那天春光明媚,天清气朗,昆明湖边游人如织。他指着一处地方说:“王国维就是从这里跳下去的。”我说:“怎么也没立个碑?”他说:“立了又如何?记得的自然记得,不记得的立了也没意义,如果只供游人摆个pose留影,还不如没有的好。

”一路望佛香阁走去,他问我孩子好不好,然后说:“你也不会再考研了吧?”见我语塞,他黯然说:“等下一代吧。”在多风的山顶上,说起少年往事,那时我们还在人生的分岔口,他说:“你知不知道萧伯纳有句话?‘人生有两大悲剧,第一是你想得到的东西没有得到,第二是你得到了’。

你大概就是第一个悲剧,而我则是第二个悲剧。”我隐隐有些不安,说:“你怎么了?”他说:“你不在其中,很难体会的。”我默然片刻,说:“求仁得仁又何怨?我跟你换吧。”他说:“是啊,无可抱怨,不过,要换也要等下辈子了。”

他眼望着昆明湖上空,神情萧然。直到读到他的遗作,我才知道,我所看到的明媚春光,在他眼里却是“无声无光”。一年后,在他逐渐变冷的身体前,想到这份迟来的理解,我一时有泪如倾。

三个月前的隆冬,他到上海开会,说想来我家看看。我得知他日程很紧,从复旦到我家要横穿整个上海,就说不如我去见他,他在电话里笑着说:“你以为我要见你?我是要见见小毛。还是我过来吧,这么冷的天别冻着孩子。”他跟孩子玩似乎颇有一套,小毛很快跟“老灰叔叔”熟了,要拉着他蹦蹦跳跳。

他笑笑,坐在沙发上有些乏力。我问:“这几天开会很累吧?看你也没睡好。”他说:“嗯,最近事太多。”我说:“那就推掉点吧,一年年纪一年身,别那么拼了。”他笑笑:“趁年轻时能多做点吧,免得老了后悔,你不也是这样?”

他带了一本新出的《中国“诗史”传统》,是在博士论文基础上大量改写后出版的。他淡淡说刚评上了副研究员,这是对他成绩的认可,但职称常常也并非只是单纯对学术成果的认可。他走后,张霖说起张晖出了七八本书,希望能给他个荣誉,我听到有人踌躇着说:“年老的学者身故,(点击此处阅读下一页)