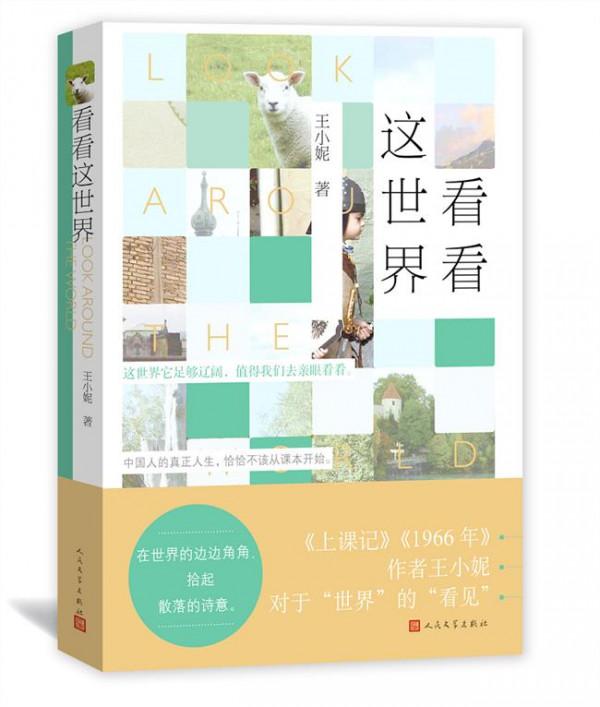

王小妮的诗歌 诗人王小妮:艺术没有工作者 只有爱好者

王小妮,诗人。2003年获得由中国诗歌界最具有影响力的三家核心期刊《星星诗刊》、《诗选刊》、《诗歌月刊》联合颁发的"中国2002年度诗歌奖",现为海南大学人文传播学院教授,定居深圳。

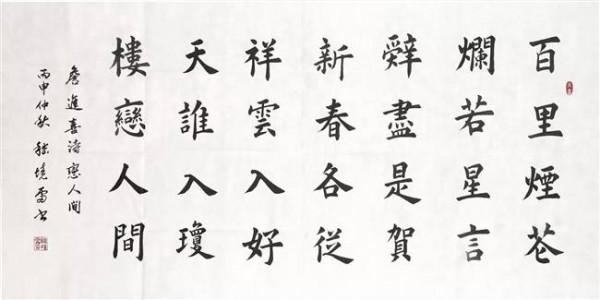

百年前,蔡元培在北京大学演讲时提出以纯粹的美育教育使国人受艺术熏陶而纯正,而另一位来自广东的美学家张竞生也提出"美的人生观",强调用美来对抗俗世生活的丑陋不公。

如今,两位先贤的理想在《广东建设文化强省规划纲要》中的表述是提升人们的文化素养。然而,如何让脆弱的美在世俗的土壤中扎根并获得力量?如何开展美育让人心变得柔软、愿意为他人着想?如何让艺术被更多的人真心喜欢……

南方日报采访了诗人、海南大学人文传播学院教授、2011广东小学生诗歌节评委王小妮,探讨美育在广东"落地"之法。她是美育的实践者,通过自己的微薄之力传播文字、语言之美;她又是思考者,警惕地避免美育成为一场运动式的狂欢。

南方日报:汪洋书记指出,广东建设文化强省最难的是提高人民的文化素养。作为一个作家和诗人,您这几年花了很多时间在文学教育上。怎样让文学和文艺对孩子产生吸引力?

王小妮:当了七年老师,个别诗歌可以对人在课堂上的几十分钟有触动,但是铃响后持续不了十几分钟,一般敌不过一碗多味精多辣子的面条的吸引力。

我希望他们以后会有回味,他们在经历过更多艰辛磨难以后,也许能体悟到这不是一厢情愿。我仅仅敢确定的是他们的未来很难一帆风顺,生命本身的力量会驱使他们到空灵的地方寻找安慰,而在这安慰获得后发现这种"一无所用"的"用途"。

南方日报:南方日报举办小学生诗歌节,尝试让艺术能更多走进孩子的生活。我们发现一个现象,有些被我们评为"诗歌之星"的孩子不愿让同学知道,怕被嘲笑,会写诗不像参加数学竞赛,拿奖并不是件荣耀的事,对此您怎么看?

王小妮:说明人们普遍认为写几句诗歌不是真功夫。人们急切的趋利性,使他们需要看到迎刃而解的东西,诗恰恰不是这个东西。我在孩子的诗歌后面见到功利的附言,想得奖,而写诗和得奖是完全无关的事情,为了争得名次荣誉去写诗本身就是荒诞和悖离诗本身的。

南方日报:在应试教育影响下,像文学、音乐、美术等对人文素养有无声影响的学科在中小学一直被边缘化,在国家如此重视文化建设的今天,从孩子抓起提升人文素养,政府、学校、社会和家长分别能做些什么?

王小妮:文化是个"慢事",任何的急切都是对文化本身的摧残,而且文化不一定就是个好词,它只是个中性词,比如暴力文化也是文化,我们并没清干净暴力文化的根系。

艺术和文学不能强塞给孩子,必须是他们喜欢的、润物无声的、是吸引他的、是非功利的、不能一下子见效的。总看见家长、老师强迫孩子表演什么,不管孩子的意愿,这本身就是一种暴力。暴力介入了,艺术的浸润自然消散得一干二净。

南方日报:在国外,美育许多是通过博物馆、美术馆完成的,在中国,美术馆、博物馆现在开始免费开放,但也面临一个增强吸引力的问题,美术馆、博物馆能做些什么吸引更多的孩子,对此您有什么建议?

王小妮:我们博物馆、美术馆中能给孩子看的,能被他们喜欢上的东西很少,连真正好看的儿童书都也很少,而说谎在儿童时期就开始了。从孩子的角度说,我们该做的太多了,这跟每天三餐的食物安全同等重要,这两样其实我们做得都不够。

南方日报:社会文化氛围的养成,文学艺术工作者或者是普通公民又能自觉地做些什么?

王小妮:艺术没有工作者,只有爱好者,每个人按照自己的爱好做自己想做的事最重要。