王小妮图片 朦胧诗人王小妮:诗意只发生在即逝的片刻

作为1980年代朦胧诗的代表人物之一,王小妮如今的写作显得坚实很多。她记录知青的过往,也写下与年轻学生的交流。

她仍然是一个喧哗时代的安静写作者

“有的小说是取悦于读者的,想看什么就给你写什么;但也有这样的写作者,写的原动力和意趣就是想把它写出来。”王小妮对《中国新闻周刊》说,“小说应该有各种各样的写法,不然写作还有什么趣味。”

从第一小节“陈晓克今天手痒”开始,没有任何过渡,最快捷地进入到那个特殊年代特有的语境。她就这样写“意趣”,她承认自己最新出版的知青题材小说《方圆四十里》,“主要写味道,靠味道带出时代和人性”,虽然她也写了众多劳作、打架、偷狗、招工、告状的故事。

诗人、作家王小妮选取了1975年夏至1976年春位于东北的“锦绣公社”方圆四十里知青们的生活细节。陈晓克等知青虽然都是虚构人物,“但超过八成的事件有真实依据”。

“1976是重要的一年,选这个时段,正是大动荡的前夜,(写)懵然不觉的角落和人群。”王小妮说,“那个时候,豪情过去了,剩下更多的是对自身命运不知的颓废、绝望,‘破罐子破摔’。”

“他们自虐与虐人,被害与害人”

《方圆四十里》中,一个知青因为一卷草帘和农民争执,知青说,“你这是什么逻辑!”

农民不知道“逻辑”这个词,以为城里人把骡子叫成逻辑,生气了,“你骂谁是逻辑!”

从此,那个知青被所有人都叫做“逻辑”。包括插队时知青下放到集体户,村民们不识字,都念作“具体户”。

这些就是当时的“语境”。但王小妮在写这些故事时都不对人物进行外貌描写,“我有意消解它。当我回忆起那个年代,每个人的语言、服饰、环境,包括陈设几乎都是一样的。”

猪在被知青们抓住快要被杀的时候想:“动不了啦,这辈子到头啦。”在被割掉之前不停生长的稗草想:“痛快!”王小妮除偶有写到人物的所想,有时也这样写写动物和植物。她有她的道理。

“春夏秋冬和万物万灵都和人类理解的‘想’无关,它自有规律。”王小妮对《中国新闻周刊》说,“人的痛苦在那个极度疲劳又全然不知未来的时候完全不值一提,人已经物化了。”

多年来,王小妮无法忘掉在农村的7年生活,即使她已经迁居深圳这个特区城市近三十年。1969年冬,出生于长春的满族小姑娘王小妮,年仅14岁便随父母下放到农村。1974年冬,她作为知青在吉林九台插队,“我被一个赶毛驴的人领到完全陌生的黄泥小屋里,那就是我的集体户。我靠着一根木头柱子,守着它,我无声地坐了几个小时,等着第二天闷头到地里干活,等着面对陌生人的尴尬快些过去。”在随笔集《一直向北》中,她写道。

在一幅旧照片中,已经熟练于劳作的王小妮挽着衣袖、裤腿,和两个女青年对着镜头笑着,娇瘦的她几乎是张大着嘴笑。那是她度过的青春岁月。

但她并不以亲历者的身份写《方圆四十里》,而是和读者一样旁观。“对于那段生活,亲历者们不只经历了苦难,同样也有许多欢快。他们自虐与虐人,被害与害人。”

如今看来,当时很多人用“日记”记录下来的知青文本并不可靠,几乎像是出自同一个人的“语录摘抄、自我激烈、空洞抒情的集合体”。王小妮回忆说,“我遇到过这样的人,写日记放在明显的地方,等于公示自己的思想进步。”如果有一本可信的记录,她很可能觉得就没必要再写一部《方圆四十里》这样的作品。

1975年,王小妮被调到九台县城的一份知青小报做编辑,直到1977年恢复高考,她成了“七七级”,次年春她被解放牌卡车拉回长春读大学。

“最初听说可以考大学,有相当多的知青是麻木的,特别是上世纪70年代中期后下乡的。”王小妮回忆说,“大学生的吸引力对有些人(来说)不如直接招进城里做产业工人,‘文革’记忆还在,知识分子并不得到所有人的向往,主要是想回到城里。”

“诗在那个年代只是精神过度贫乏时候的填充物”

生活逐渐回归正常,写诗似乎也成了顺理成章的事。在新时期初期,王小妮就以印象主义色彩的诗作引起关注。

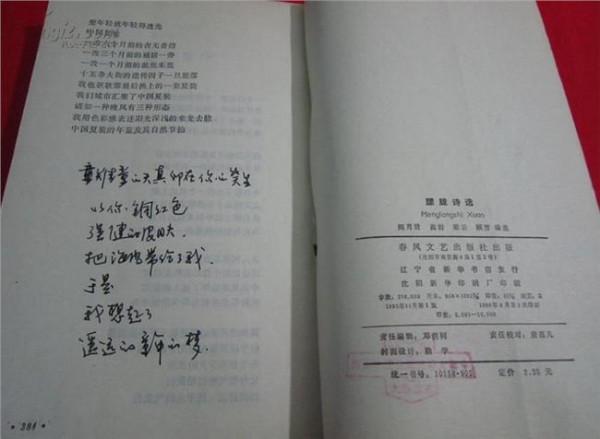

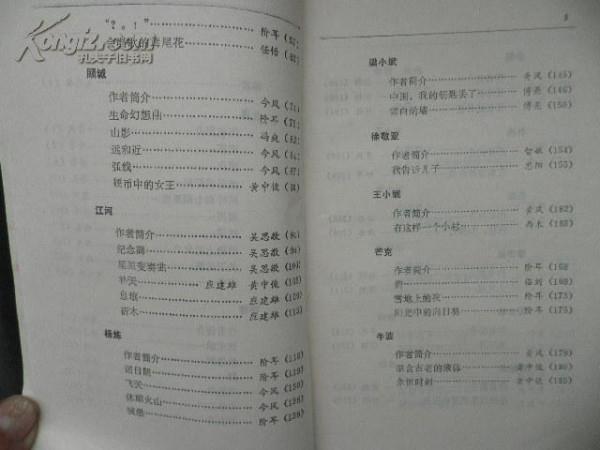

1980年,由《诗刊》在北京主办的首届“青春诗会”,王小妮和徐敬亚作为吉林大学中文系的学生参加了该会,后来被看做朦胧诗的代表人物顾城、舒婷、江河也是该届的诗人。王小妮回忆,当时还和顾城他们“到胡同里吃老汤火烧,偷树上的果子之类的”。

北大五四文学社、复旦诗社、安徽师大江南诗社、吉林大学“赤子心”诗社在当时被看做全国高校的四大诗社,而王小妮和徐敬亚正是“赤子心”七人诗社的成员。

“诗歌在当年的活跃有点像现在很多学生都在听音乐,诗在那个年代只是精神过度贫乏时候的一个填充物。”王小妮对《中国新闻周刊》说,自己上大学那会儿,“逃课也是必须的,有些老师的课实在不可听,迂腐,看书就是了,看书也是一目十行。”

在丈夫徐敬亚的印象中,王小妮上课时总是埋着头,“把老师絮絮叨叨的声音也深深地埋进桌面……她又回到了某个小村。她说她还是村里那棵玉米,她还是灶里的那堆柴火,她看见山坡上两个干部模样的人在用火的方式偷吃年轻的黄豆。”

王小妮也被看做朦胧诗的代表人物,甚至是朦胧诗少数的“幸存者”。“那批诗人的真正价值在于明知写作的险境,却要坚持写,而这种写作在当时就是担当。”她这样说道。但她并不认为“朦胧诗”这个说法是准确的,“如果强把我划入,也只是晚末期和边缘”。王小妮对《中国新闻周刊》说,自己的写作“只是内心的需求,和别的无关”。

1985年,从长春电影厂离职,“为了更多的自由”,她和徐敬亚移居深圳。“王小妮从来就不是柔弱的女人。虽然在人群中她从来都是在沉默中倾听,从来不参与人间任何世俗的争夺,但她的思维格外清晰。”徐敬亚如此评价。

王小妮一直在家写作,她也没想到自己要在大学里当老师。“你能做老师。”2002年时,作家崔卫平在一次聊天中对王小妮说。后者问为什么,崔说,“你能循循善诱。”

2005年,王小妮在海南大学人文传播学院做起了老师。在这些年的写作中,王小妮除了诗歌,还写了随笔集《安放》《一直向北》《倾听与诉说》,游记《中国腹地行》,也写过中短篇小说。《方圆四十里》算是她的首部长篇小说,而以第一人称和第三人称穿插着写萧红的《人鸟低飞》也算作传记小说。

“一个不会下任何棋打任何牌的女人,一个拒绝唱卡拉OK的女人,一个没有饰物没有化妆品的女人,一个连自行车也不会骑的女人,一个一生中从未去过理发店的女人。”在徐敬亚眼中,王小妮一直安静写作,躲避着纷争与名利,在家里忙着锅碗瓢盆。王小妮反过来也写徐敬亚,刚到海南不久,她写道,“在台风登陆前/徐敬亚这家伙睡着了。”

王小妮说:“生活的主体全无诗意,诗意只发生在瞬间,在别人没感觉到什么诗意的瞬间,即逝的片刻。”

“我的无力感一点不比他们少”

从2006年开始,王小妮上给学生上课的间隙,随手记录下了自己和学生的故事,没想到在2012年春也结集成书《上课记》。

“个人选择不同,有人会把业务时间用在吃饭打牌笼络关系上,有人会愿意接触年轻人,听听他们怎么想怎么看。”王小妮属于后者,在她的书中,和在课堂上或私下里与学生的交流颇多。

“我读书时的师生也如此,所谓80年代神话有被后来过度演绎的成分。”王小妮对《中国新闻周刊》说,“但是,我接触到几个去台湾交换学习回来的都称赞,‘那边的老师好好啊,亲切,为学生着想、不随便搪塞。’”

王小妮很少“批评”学生,“相信时间和本能会指引他们找到自己的路,在20岁这种多变的年龄,他们最不需要的就是批评,而是倾听、理解和信任。这是我坚信的态度。”

在《上课记》成为畅销书后,有外校的同学来旁听课程,借住在老乡的宿舍里。有同学提出意见“怎么没把我写进去啊”,也有的同学觉得把自己给写得不好了或者太好了。

“本来,印在书上的只是写作者个人的看法,可惜,人们经常会误以为印出来就是正确的,这个观念跟上了教科书就无比正确的老观念有关吧?”王小妮对《中国新闻周刊》说。

但听到意见之后,她还是赶紧去翻书,考究用词是否恰当,“本意不想伤害任何一个学生。即使他们有不合适的言行,也完全有机会和时间去自我发现和修正,他们还年轻。”

最初几年的开学,王小妮还会统计一下来自农村的学生,“从2009年开始,已经不再询问学生是否来自底层,这会伤一些学生的自尊心。”

王小妮将学生们看做“青年知识分子”,“我想提醒他们应该更有责任感和担当。”在王小妮的写作课上,她拒绝“好词佳句”,坚持让学生们写细节;同时每次课堂上还要讨论当下发生的社会时事新闻,“他们不能脱离现实读死书了”。

“前一本《上课记》是从自然记录到有意识写作的自然状态,不喜欢做再加工。现在已经清楚要怎么写,和学生的接触也更深,心情多因倾听而变得很波动。我的无力感一点不比他们少。”王小妮说,自己正在创作第二部《上课记》。

在《上课记》里,王小妮也选取了自己学生的文章,包括她多次提到的学生余青娥,但是“她写那么好、那么踏实的文字,对她个人的求职没有什么帮助。”王小妮说。