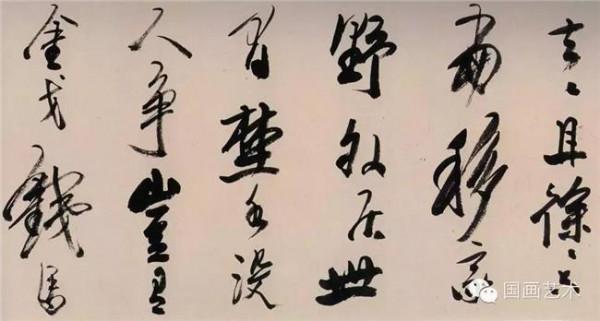

龚贤长卷 清龚贤行书渔歌子长卷

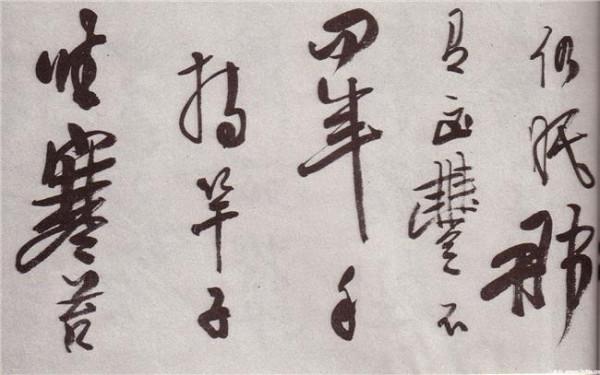

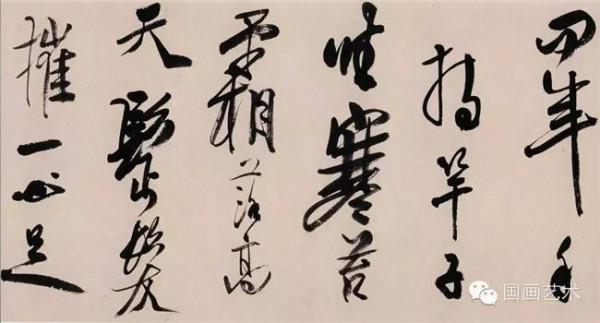

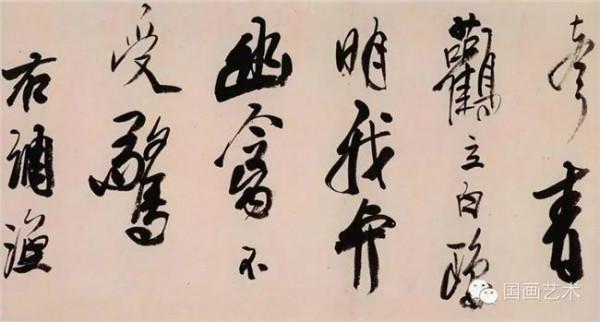

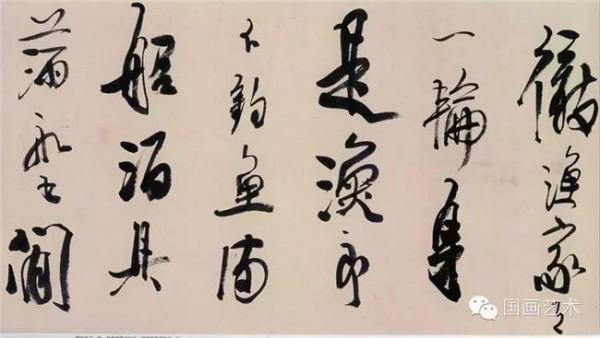

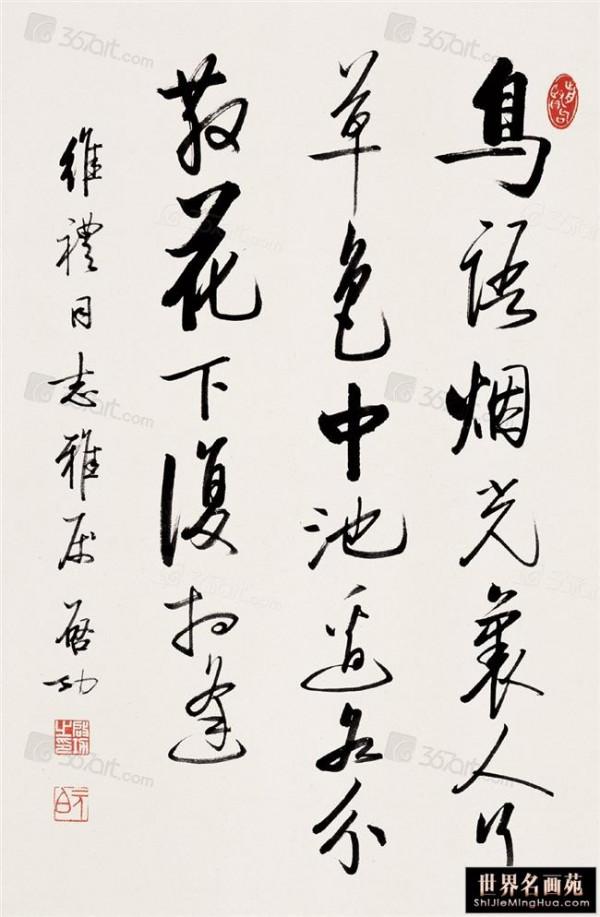

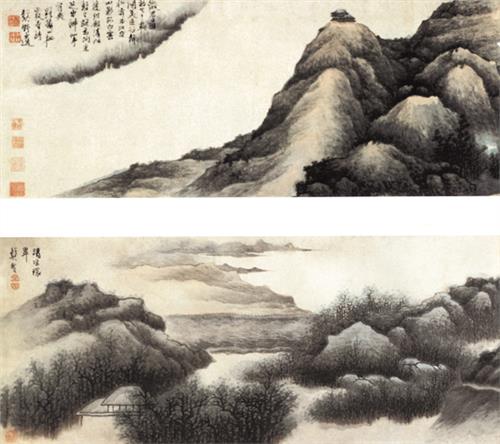

龚贤行书《渔歌子》长卷如附图上者第四行“芦花羹”、附图下者第六行“照”等字,不仅使转精熟、提按分明,结字亦是美轮美奂、光彩照人。这些足以说明作者在书法方面是下过真功夫的。龚贤书法对于侧锋的运用具有过人的胆气,这也许得益于他的“专业画家”身份。

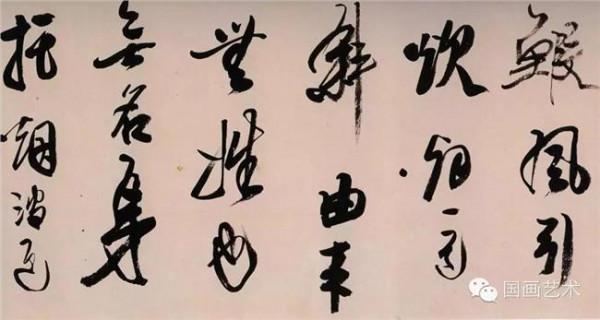

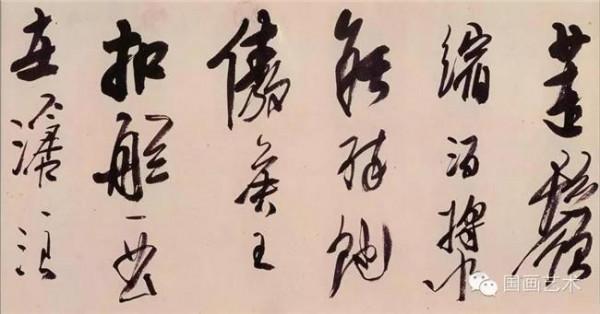

如作品中“到”、“随”等字,还有“彻”字,笔势飞动、翻滚,一任天然,全由意兴所遣。在这里,如果还要说什么中锋、侧锋、使转之类,倒是显得迂腐了。统观长卷,字里行间具有“风樯阵马,沉着痛快”的米书旨趣,亦有些许董书的精熟,有些字的写法似乎直接从董书里“下载”而来,因此有人推断龚贤书法取法于米、董是有一定道理的。

首先,他与董其昌生活年代相近,也正是董书最为风行之际,其书法受到董其昌影响是再正常不过的事;其次,龚贤学过米家山水,兼习米芾书法,也在情理之中。

龚贤毕竟是一位画家,画家研习书法,多以“借鉴”为目的——借此锤炼笔墨线条,最终服务于自己的绘事。龚贤对于书法的研习,也仅仅停留在锤炼和丰富自己的线条语言这一层面,并没有做深入、系统的“八法”训练,这一点在他所有的书法作品里都是清晰可见的。

比如该长卷首行“歌”字,以字法论之,第一笔当为横,行草法亦可作点,但龚贤落笔非横非点;而接下来的三点,既不圆满周到,也没有“点贵紧而重”的质感,倒是像画家小笔触勾勒一样轻松率意。

再看附图上者第二行“自”、“挽”二字:“自”字起笔做横向落笔显然不合规范;而“挽”字的“竖弯钩”写法更是匪夷所思,这在所有的书家中恐怕是绝无仅有的。类似这种“八法”不严谨的现象还有很多,在此不再赘述。

另外,其夸张过度也是一般书家所没有的。譬如附图下者第七行“月”、“一”两字与前后几字的大小相差很大,而与右旁“彻”字相差更大。此卷除了字形大小对比显得夸张外,粗细反差也极大。过度的对比夸张,使作品有“江湖气”之嫌。再次,从专业书家的立场审视,该作品率性多于理性,使转不拘于成法,故而时有神来之笔,往往又为许多“专业书家”所不能及。[2]

清龚贤行书渔歌子长卷书家简介编辑

龚贤(1619-1689),字半千、半亩、清凉山人等,祖籍江苏昆山,流寓金陵(南京),为清初著名山水画家,“金陵八家之首。早年曾参加复社活动,明末战乱时外出飘泊流离,入清隐居不仕,居南京清凉山,卖画课徒。

擅画山水,风格独具。他隐居在清凉山半亩园“栽花种竹,足不履市井”,每天早晨,他看见树叶上的露珠,湿润的树林和中午的树林不同。江南烟雨,六朝的气息,梦幻一样美丽的山峦,长江沿岸的浅滩疏林、孤帆远影,都成了他追求的美好的象征。

龚贤的山水画,特淡远苍秀,如不食烟火人长啸千仞之冈,濯足于万里之流;山林氤氲,草林华滋,气韵生动。擅行草书,源自米芾,又不拘古法,自成一体。书法为画名所掩,作品多兴致所至,用笔变化丰富,气势夺人。[3]