李德摇身变成李德 奥托·布劳恩摇身变成李德(二)

不久前,卓雄在迎接并护送博古和陈云等中央领导人进入苏区时,就曾遇到极端危险的情况,并创造了死里逃生的奇迹。当时,卓雄带领着11名年仅十多岁的武装队员,护送着博古和陈云进入了永定县境内。昼伏夜行,住宿在一个小村庄。

突然,1000多名荷枪实弹的敌军从四面包抄过来了。敌人一面吆喝,一面开枪,开始了“搜剿”行动。眼看着敌军就要逼近两位中央领导藏身的小煤窑了,卓雄急中生智,带领两名队员急速绕到西面山上,连续打枪,果然很快地将敌人骗离了煤窑,引到了西山。他们终于脱离了险境。

面对新的重大任务,卓雄来不及多想究竟是要“搞回来”一个何等“重要的东西”,他要全力关注的是如何确保万无一失地完成党的任务。

经过紧张、迅速而又周密的准备,一支由12人组成的“秘密武装队伍”踏上了征程。卓雄和他的战友们每人带着双枪(一支盒子枪,一支小手枪),化装成当地老百姓的模样。因苏区被敌人长期封锁,食盐奇缺,他们每人还带了一小袋食盐,以便沿途食用。他们专寻山间偏僻小径,夜间急速行进,白天隐蔽休息。途经上杭县和永定县,按照预定时限到达了大埔县的秘密交通站。

大埔交通站是由好几个接头站构成的。这些接头站大多是以店铺作掩护,各个接头站之间没有横向联系,相互之间“各自营生”,谁也不知道谁,即便是“秘密武装队伍”的队员也不过“只知其一,不知其二”。这样,不仅可以防止一家暴露,殃及其他,而且可备一个站发生问题,还有另外的站来替补。

当然,作为执行科长的卓雄,对于这份珍贵的“家产”还是一清二楚的。交通站的基本职能是,负责给住在野外的“秘密武装队伍”送饭、送消息,离开时由交通站派出向导,并负责送到下一个交通站。

卓雄到达大埔交通站时,终于见到了那个“重要的东西”——原来是两个陌生人:一个是长一脸络腮胡子,着一身像是紫红颜色的风雨衣服装的外国“神甫”;另一个则是护送“神甫”来的中国胖子。他俩都是从潮汕乘船来到大埔的。交通站的同志告诉卓雄,这位中国胖子叫潘汉年(不是建国以后曾任上海副市长的潘汉年)。潘汉年把这位外国“神甫”交给卓雄就回香港去了。

卓雄的“秘密武装队伍”护送着这个神秘而又重要的外国“神甫”,在交通站的向导带领下,连夜踏上了返回苏区的归途。为了安全起见,卓雄不仅坚持夜行晓宿,而且不再走来时的路线,另寻小径返回。

护送如此重要的“神甫”在白区行动,是不能不格外小心谨慎的。就在离开大埔交通站的第二天晚上,卓雄一行在狭窄的田埂上悄悄行进,绕过极其昏暗的村庄的屋角和篱笆,进入了山间的“野鸡路”。没走多远,在队伍前面搜索前进的尖兵便与国民党军的巡逻兵突然遭遇了。

枪声传来,卓雄急令队员们掩护“神甫”迂回前进。此后,每夜行军,只要远远地看到灯光,听到狗吠,卓雄就不得不提前绕道,甚至翻越大山。一夜下来,尽管累得腰酸腿痛,但却并未走出多少“有效距离”。

白天休息,不仅要远离村庄,而且必须选择有树木和杂草遮蔽的地方,再用几根木头搭起架子,上边用树叶覆盖。然后在这种被当地人称为“马架子”的帐篷下躲风避雨或睡觉。直到傍晚,才能看到交通站的送饭人。

敌人已经封锁了进出苏区的全部道路。卓雄护送的这位外国“神甫”,外表特征十分明显,而且特别不善在崎岖陡峭的山路上徒步行进,走得很慢。而“秘密武装队伍”的小伙子们,尽管十分精干灵活,但常常挨饿。这是因为卓雄为了保密,不能向交通站说明需要送多少人的饭;而且,交通站为了避人耳目,只能用小竹篮子送饭。

“僧多粥少”,队员们只好优先满足“神甫”。其结果,每夜爬山不止的卓雄和他的队员们,常常饿得饥肠辘辘。为了避免暴露目标,卓雄一行常常不得不从沟底顺着山沟翻越大山,大凡经过的地方,还要避免踩倒杂草,以防留下踪迹。

更有甚者,每当爬大山,攀陡壁时,这位“神甫”却爬不动,攀不上。年轻的队员们就只好拖的拖,推的推,用绑

带把他往上拉。就这样连拖带拉领着他向前赶路。经过近一个星期的夜间行军,行程数百华里,才从大埔县绕过敌人的重重封锁,经由永定、上杭,到达了才溪。

卓雄一行抵达闽西苏区的才溪后,由于语言不通而当了近一个星期的“聋哑人”的“神甫”就开始了骑马行进。

早在卓雄带领他的短枪小队前往大埔迎接奥托·布劳恩的同时,时任福建省军区司令员兼政治委员的谭震林也接到了中央的命令:将福建省军区所属部队中的支部书记以上的干部组成一个战斗团,在卓雄带领的“秘密武装队伍”途经路线的外围,担负警戒和掩护。

在谭震林领受任务时,中央还着重强调:“如有情况,拚命也不要被敌人抢去。”到达才溪的卓雄小队,会合了在此等待并迎接“神甫”的谭震林。卓雄奉命将这位“神甫”交给了谭震林,尔后由谭震林亲率他的战斗团负责护送到江西苏区的红都瑞金。不过,直到这时,卓雄虽然明白由他和他的小队出生入死,历尽艰辛接来苏区的“神甫”,就是那个“既不能抬,也不能背”的“重要东西”,但是他却万万没有想

到这个洋人就是共产国际的所谓“战略”代表。只是后来,卓雄在瑞金时再次见到这位“神甫”,“神甫”认出了当时只有十八九岁的卓雄,并指着他对博古说:“就是这位小红军,把我绳捆索绑地弄到苏区来了。”

奥托·布劳恩来到了江西苏区,来到了红都瑞金。当天晚上,博古和洛甫前来看望他,并反复说明,中共中央的所有要害机关和部门——中央委员会、临时革命政府、革命军事委员会和工农红军总参谋部,全都设在瑞金。

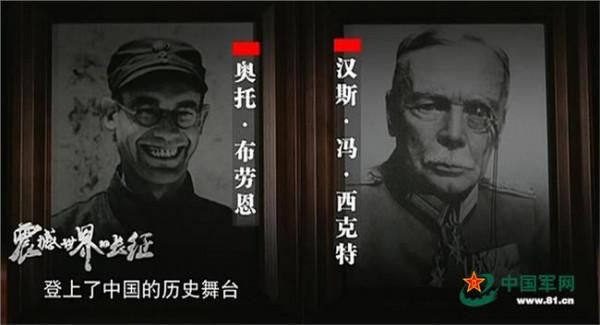

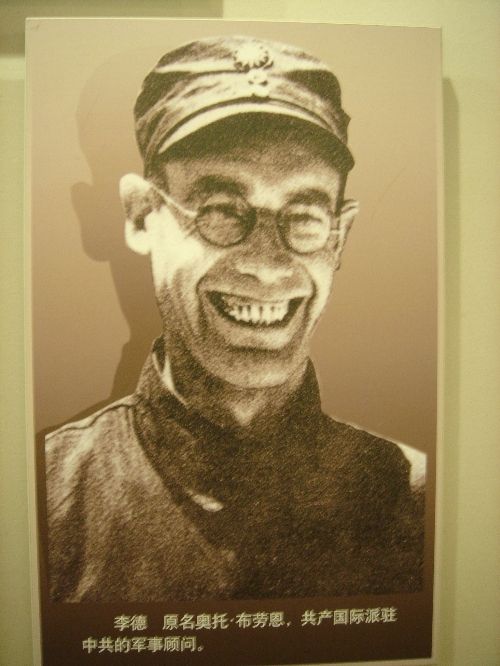

自此,奥托·布劳恩正式启用了他的中国名字——李德。正如中国人大多讲求名字的涵义一样,“李德”两字也是很有一些“说法”的。一般认为,使用这个名字,旨在表明他是姓李的德国人。用奥托·布劳恩自己的话来说:“我的中国名字叫李德,译成中文是‘姓李的德国人’。

”同时,也有资料记载,奥托·布劳恩的俄文名为利特罗夫。从30年代颇为时兴的风尚来看,中国人到了俄国,大多要取一个俄文名字,回国之后又根据俄文名字的谐音,演化出一个新的中国名字。

以当时的中央领导人为例,“博古”,就是他的俄文名字“波古良也夫”中“波古”两字的谐音;“洛甫”则是他的俄文名字“依思美洛夫”中“洛夫”两字的谐音。依此类推,“李德”之名似是其俄文名“利特罗夫”中“利特”两字的谐音。此外,奥托·布劳恩在中国的刊物上发表文章时,常常使用“华夫”作为笔名,以此寓

示着他是中华民族的“男子汉,大丈夫”,或者说“中国男人”。