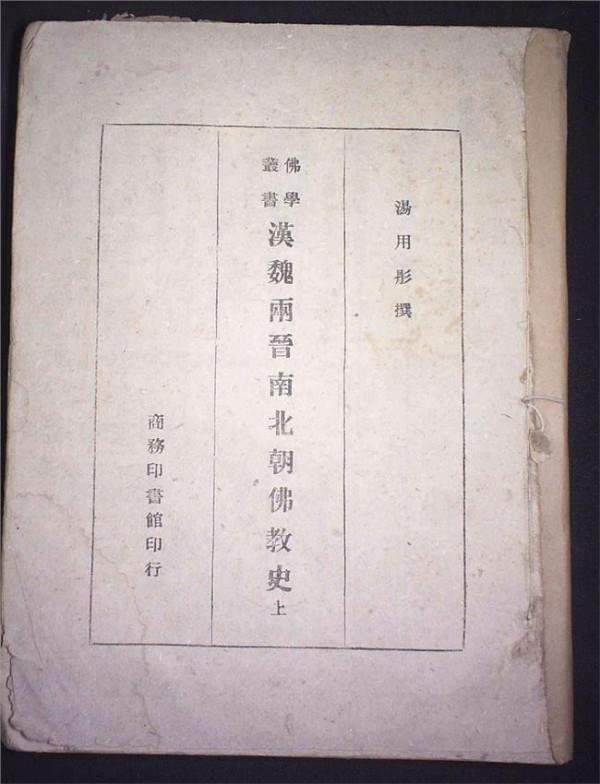

汤一介作品 《汤一介集》成最后作品 《儒藏》让经典存世

今天上午9点,国学泰斗汤一介先生的遗体告别仪式,将在北京八宝山殡仪馆东礼堂举行。先生于9月9日晚逝世,享年87岁。

汤先生身前最受人瞩目的身份,是北大国学国宝级教授、著名哲学家、“《儒藏》编纂与研究”重大专项首席专家。今年6月出版的《汤一介集》,也是他身前最后的作品。在这套集子的发布会上,汤先生带病出席,并足足讲了一个小时,大家知道他已病得很严重,心中都暗暗心疼。

“我想继续再写文章,讲我自己的感受,讲我对人类社会的理解,讲我对天人关系的理解……我应该继续努力把我想的问题提出供大家讨论,这样才不负一个学者、一个教师的责任。”这席话讲出不到三个月,已成绝响。

“我只能听我自己的”

汤先生于1927年出生于一个书香世家,父亲是一代国学大师汤用彤,自小对中国传统文化的耳濡目染,使他在立身行事方面始终保留着关注社会、心忧天下的气质。《汤一介集》共有十卷,大约300多万字,收录了汤一介开始学术道路以来至今的著述和演讲等,展现其思想轨迹与学术贡献,也折射出我国现代哲学研究的发展历程。

先生在前言中说,“我这一生可以说是在读书、教书、写书、编书中度过的。年轻时我喜欢读中外文学著作。由于读了一些名著,我对人生、社会产生了许多问题,因此我常常向自己提出一些问题来思考。于是,我选择哲学系,希望能了解到中外哲学家思考的哲学问题及其思考哲学问题的方法。”算是对自己选择哲学的原因做了一个解释。

读高中时,汤一介就幻想自己将来能做一个哲学家,推动中国哲学由传统走向现代。但到1949年后,他的这种幻想逐渐消失,认为自己在50年代后失去了学术研究的自我,“走了三十年的弯路,把最可能有创造力的时光白白度过。”对此,他坦然面对也不吝反省。文革后,被隔离审查的汤一介突然醒悟,发现之所以走了一大段弯路,主要是因为没有用自己的头脑来思考问题,他决定“我只能听我自己的”。他要在认真掌握材料的基础上经过自己的思考和认识水平来写作,不再写违心的、应景的和教条式的论文。他不愿再与政治有瓜葛,率先把中国传统哲学作为认识史来思考,并以真善美概念为基础,综合各家所言,建构出一套中国哲学理论体系。

儒学的布道者

十卷的《汤一介集》,除第一卷外,其余均为汤一介自1980年代以来的学术思考、随笔访谈,每一卷卷首均有作者自序。

作为国内新儒学家,汤一介其实是在1983年以后才开始关注儒学学说的。1983年,汤一介去哈佛大学做访问学者,接触到新儒家代表人物杜维明,从此开始对儒学有些关注,是年,他参加了在加拿大蒙特利尔召开的第17届世界哲学大会,并提交了大会论文《儒家哲学第三期发展可能性的探讨》,还作了发言。

此后,他和萧父、庞朴等人发起主持了对熊十力、梁漱溟等新儒家人物著作的搜集、整理和编纂工作,并在北大成立儒学研究院,这是中国第一个儒学研究基地,整理了9卷本的《中国儒学史》,为新儒学的发展研究做出了大量工作。

自1990年代末开始,汤一介便考虑创建中国自己的阐释体系。他提议创建中国解释学,梳理中国解释经典的历史。在他看来,当前对经典的解释,无论哲学、宗教、艺术等,都是用西方的理论与方法,而面对中国丰富、深厚的历史文化资料,以及解释经典的经验、方法、与理论,“解释问题”有十分重要的意义。

2004年,汤一介开始挂帅编撰《儒藏》,于今年6月终于完工。这一工程使我们拥有一部最齐备和完整的儒家思想文化著述的总汇。此前,在儒释道三家中,只有道家的《道藏》与佛教的《佛藏》,而儒家没有自己的总丛书。

汤一介将《儒藏》视为自己最后的梦想。更豪言说,“我的梦想就是让我们的《儒藏》成为全世界最权威的范本。我的标准是,我编了《儒藏》之后,一百年不会有人来超过我,而且世界上通行的儒学研究的本子,就是我这个本子”。

汤先生常对身边人说:“中华文明之所以没有中断,就是因为有经典存世。编纂《儒藏》,关系到中国人的文化自强、文化自信,将中华文化发扬光大,是知识分子应有的对国家、民族的担当与职责。”(记者蔡晓玲)

勿把读者拒之门外

著名学者汤一介仙逝,新出的《汤一介集》成为他最后的著作,亦是这段时间许多人谈论的焦点。

汤老在儒释道三教的研究中,居中国现代学者前列。他亦是最早提倡“国学”的,但他提倡的“国学”有一定的背景,即在全球意识观照下提倡“国学”。在他看来,孤立地、盲目地提倡“国学”,很可能使中国文化再次游离于世界文化发展的潮流之外。

不管是哪个方面的研究,汤一介有着他的一系列前提,并在他特殊的角度下思考中国哲学的框架,是位不可多得的国宝级学者。

令人遗憾的是,此次汤老的离世,虽引起了文学界的轰动,却未能引起书店的关注,《汤一介集》虽然叫好声不断,在书店中却难以寻觅。因为价格高昂,往往被书店锁在玻璃柜中,有刻意前往寻找者方能于玻璃柜中拿出,但连包装都不准打开,更别说普通读者有机会看到此书了。

书店的经营者,需要有前瞻性,更需要一种使命感,才能让珍贵的著作得以更大地传播,切勿让每一本书的玻璃纸,或者陈列柜的玻璃门,把读者拒之门外。(文化评论员 蔡晓玲)

![>汤一介追悼会上午在八宝山举行 上千人前来送大师[1]](https://pic.bilezu.com/upload/c/0c/c0cd6f686c60f19fe004cdfc9f4be417_thumb.jpg)