谢泳联大 厦门大学教授谢泳:研究联大史 意义在当下(图)

内容摘要: 厦门大学教授谢泳是国内较早研究西南联大历史的学者,早在1998年就写出了研究专著《西南联大与中国现代知识分子》,在学界影响深广。谢泳:这本书,大体上相当于一个简略的西南联大校史,尽管比较零乱,也不系统,但思路还是清晰的。

厦门大学教授谢泳是国内较早研究西南联大历史的学者,早在1998年就写出了研究专著《西南联大与中国现代知识分子》,在学界影响深广。《联大八年》的学术价值究竟如何?对于研究者和普通读者,又该分持怎样的眼光来看待60年前这段辉煌的校史?

日前,谢泳在接受本报记者专访时指出,西南联大之所以能成为一个时代热点,其实多数情怀在当下,基于人们对当下教育状况的不满,“《联大八年》在普及或者让更多人了解西南联大的真实情况方面,是一本原始的文献。”

一个简略的西南联大校史

《文化广场》:这部书60多年后再版,我们如何理解它的价值?

谢泳:这本书,大体上相当于一个简略的西南联大校史,尽管比较零乱,也不系统,但思路还是清晰的。它一共是三部分:“历史回顾”、“联大生活”和“联大教授”。今天再版这本书,首先要肯定它的意义。

这本书的意义,我觉得应该这么看,第一,它在普及或者让更多人了解西南联大的真实情况方面,是一本原始的文献;第二,它保留了很多珍贵史料,它涉及的102位教授的印象是比较完整的,过去我们所知较多的是文史哲教授,自然科学的史料相对文科不大容易保留下来,但这本书均有涉及。

人们如果想要了解这些教授的上课细节、生活习惯,本书都提供了很多重要资料。第三,从出版角度而言,也是有意义的。尽管对专业研究西南联大的学者而言,这并不是一本稀见的书。因为原始的本子并不难找,我印象中曾看过台湾印的一个复刻本,只是当时是繁体字印刷,印刷的质量也比较粗糙,60多年过去了,这本书确实有其再版的必要。

《文化广场》:您的研究专著《西南联大与中国现代知识分子》中,对《联大八年》材料也引述较少。从专业学术角度观察,这部书在西南联大研究史上的地位该如何评价?

谢泳:应该说是很重要的。我们后来看到的文献,都是在对这个大学已经有了稳定的评价之后形成的,从专业角度来说,《联大八年》是早期文献里了解西南联大相对完整的一个线索,书里有社团生活、教授生活,也收录了冯友兰写的联大简史。当然,由于编者和条件限制,这本书稍显凌乱,因为本书不是出于专门的学术目的而编撰,所以并不十分严谨,而是偏重于文学化、生活化。

联大“情怀”其实在当下

《文化广场》:有人认为,现在的西南联大研究呈现一种分裂的状况。即专业研究领域的深度挖掘没有新的材料和观点出来,而青年读者对联大精神的汲取往往还只停留在浅层次的对“无限度的自由学风”的认识,一提及联大就是“史上最牛大学”之类缺乏历史内涵的认识,产生出一种盲目的推崇。您认同这种说法吗?

谢泳:从事实层面来讲,这个判断基本符合。但必须注意到,不同读者、研究者在对待一个历史问题的时候,他们的着力点是不同的。我觉得这个问题应该这样来看,一个大学的八年历史,从专业角度来讲,一般把西南联大放在高等教育史里来观察,例如教学模式、课程设置、校园文化等等,而另一种视角则是把联大放在现代史的格局里面去考察,例如考察联大和国民政府、民主党派的关系,或者是中国现代知识分子和国家命运的关系。

所有历史能够引起同时代人的兴趣,都是因为对当下有所启示。西南联大之所以能成为一个时代热点,其实多数情怀在当下,基于人们对当下教育状况的不满。这种情怀我们要理解。而所有研究历史和现实关系的人,都会把历史中跟当下比较缺失的那一面对接起来,通常会有情感上的夸大。

例如我们经常提到西南联大的教学自由,教授不需要统编教材,可以破格晋升等等,这些都是基于我们对现在大学制度的批评,借古讽今。我们研究历史除了搞清真相之外,还是要注意它对当下的启发意义。

很多联校都没留下痕迹

《文化广场》:那么,您觉得读者现在是否神化了西南联大在中国现代史上的地位?

谢泳:不能完全这么说,联大在当时确实集结了一大批中国最好的教授、最好的学生,它的人才结构非常雄厚,也确实培养出了杨振宁、李政道这样的英才。中国有很多学科的泰斗都和联大有着不解之缘。联大最小的学生是1925年左右出生,大部分是1920年代生人,这些人后来成为了中国很多学科的中流砥柱,其中很多至今还在世,在学界有着非常稳固的地位,所以联大对中国当代的影响是很难消散的。

比方说,国家表彰的“两弹一星”计划中的12位科学家,我没有记错的话,有8位出自西南联大。

我想恐怕只有等这一代人辞世之后,等这个学术周期过了之后,我们对联大的情结才会慢慢降温。任何历史在当代被重新发现,我们只要提到它,就难免会有一种“神话”的口吻,所以我觉得,人们对于西南联大的特别看重,是可以理解的。

《文化广场》:这本书很难得的一点是提供了一个平视的视角,带给读者一个相对更真实的西南联大,比如联大师生的两次集体消沉等。因此许多人认为,这是《联大八年》出版的最大意义,您如何看待?

谢泳:我做过一些关于西南联大的专题研究,当年西南联大里勾心斗角的事,也并不稀见。这很正常,没有倒成真空了。但实事求是地说,对于这个大学的评价这么高,并不是始于今天。

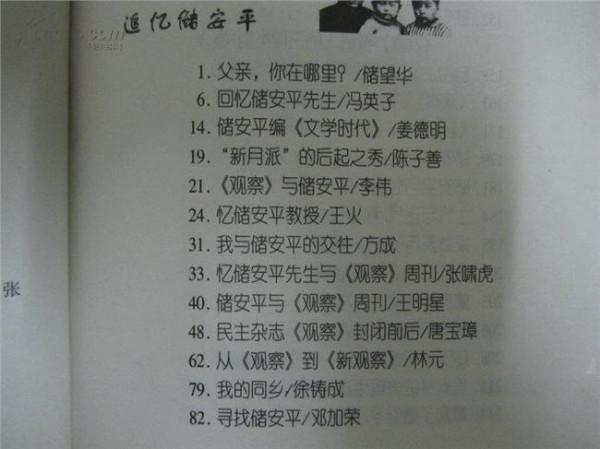

1946年暑假结束之后,当时国内对联大的评价就很高,《观察》曾刊登《自由精神,民主堡垒》一文,盛赞西南联大是西方文化和东方文化结合比较好的一个典型。抗战的时候,国内有过很多联校,像西北联校、东南联合大学等,都没有在历史上留下太多痕迹。