孟晖垃圾人口 人口增加 垃圾如何负增长

对话市市政市容委副总工程师王维平

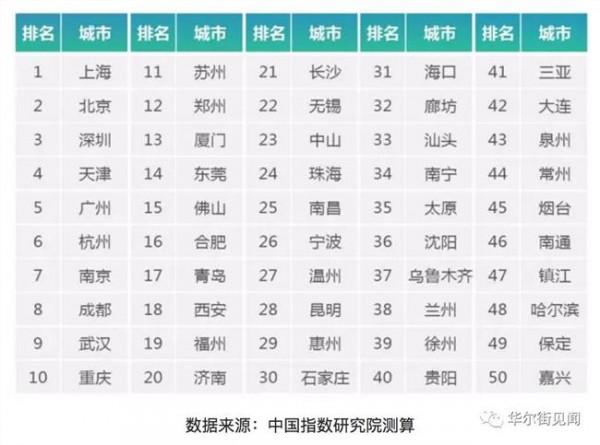

近日,环保部发布《2016年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》。数据显示,2015年全国246个大、中城市生活垃圾产生量超过1.8亿吨,其中北京更以近800万吨的生活垃圾产量居首,平均到每天近2.17万吨。

而在北京市人大代表、市市政市容管理委员会副总工程师王维平看来,现实比数据还要严峻。“农村没算,10万人口以上的中心镇也没算。”这位研究中国垃圾问题长达30年的专家,67岁依然在科普、调研的道路上奔忙。

做好垃圾管理 人口增加也能实现垃圾负增长

“从古至今,没人能说自己不排放垃圾。”一落座,王维平便严肃地强调,看似“上不了台面”的垃圾问题,实则庞大而复杂,是“一个城市和国家不能回避的基本问题”。

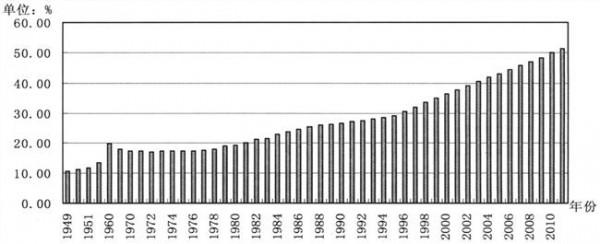

目前评价城市垃圾管理水平高低的第一指标,就是看垃圾产生量正增长还是负增长。伴随城市人口越来越多,垃圾的增长似乎是理所应当的。但王维平认为,二者之间其实并没有直接关系。“上世纪80年代的东京,人口增加的同时却实现了垃圾负增长。”

在我国,垃圾产生量为何逐年攀升呢?王维平扳着手指解释,《固体废物污染环境防治法》规定,垃圾管理有“减量化、资源化、无害化、产业化、社会化”等五个原则,力求从源头减少垃圾的“减量化”与“资源化”排在最前面。

然而,最为“治本”的措施做起来却不太容易。王维平坦言,达到“无害化”,投入资金就行。“北京建了25个处理厂,都是国家标准,而且由城市管理委员会一个部门管。”但减量化资源化的六项主要措施——限制包装、净菜进城、旧货交易、废品回收、垃圾分类、不剩餐,可要由好几个部门管了,并且难度都不小。

例如,“限制包装”归商务部管,我国又没有如国外般详尽的包装法,过度包装便难以根绝。“月饼、西洋参那么一大盒,打开就几块、几片。包装最终都变成了垃圾,都要处理。”

“净菜进城”这一项,则归农业部门管。因与人们长久以来形成的传统观念有一定距离,又缺乏行业标准,推行起来也颇为不易。王维平算过一笔账,从产地运送带土带根的“毛菜”,到居民手中经过择菜洗菜,每300吨蔬菜会产生60吨废料,实际上五分之一的运力在运“垃圾”。

“商业环节太多,增加成本、增加运输量,也导致交通拥堵。”王维平介绍,国外在田间地头就将菜洗净择好,直接送入超市,菜根菜叶就地还田。当然,小规模的净菜价格可能会贵,但如果农超对接真正实行,成本自然会降低。

以法律为支撑 “拾荒大军”开始转型

相对而言,减量化资源化的各项措施中,“废品回收”更早进入公众视野。摄影师王久良自2008年起开始关注北京周边垃圾污染状况,制作了一部名为《垃圾围城》的纪录片,呈现出的图景令人触目惊心。

事实上,远在纪录片拍摄之前,北京便已经历过“垃圾围城”。王维平回忆,上世纪80年代初期,简单的填埋方式导致北京环带区垃圾成堆,50平方米以上的垃圾堆多达4700余个。伴随经济发展,这些垃圾开始“肥”了。里面的塑料、胶皮、玻璃等,吸引了来自四川、河南等地生活困窘的人们的注意。

此前,北京并没有成规模的“拾荒大军”。1987年,两名四川人辗转找到在北京环境卫生研究所工作、负责管理垃圾场的王维平,他给这些外乡人开了进场条子,进场捡垃圾的拾荒者很快形成数千人的规模。王维平甚至还为他们分了玻璃、金属、胶皮等各个组别,捡完后运到专门的交易地点转卖到河北。

玻璃运到邯郸、金属运到霸州……在各地的小加工厂进行再加工。“垃圾围城”在这条产业链中得以消弭,拾荒者们每人每月还能赚到上千元利润。

王维平介绍,在“拾荒大军”鼎盛时期,一年运出的废物为700万吨,北京市一年进处理厂过磅的垃圾也是700万吨。不但解决十几万人的生存问题,还给政府节省7亿-10亿的处理费。“如果没有这支队伍,那垃圾总量就是1400万吨。我们的处理收集运输能力早就不堪重负了。”

然而,多年来这支队伍一直游离于政府视野之外,是一个利弊共存的无序蔓延。王维平经过一系列调研提出,“拾荒大军”也应正规化,以消除不安定因素,“废品回收”完全可以在政府引导和社会关注之下兴利除弊。

可喜的是,据他观察,“拾荒大军”已有了转型迹象。从民间动作而言,今年3月,中国再生资源回收利用协会将垃圾处理与废品回收进行“两网融合”,降低成本的同时也得以正规化,并顺应控制北京人口、疏解低端业态的大方向。

从政府角度而言,今年7月,北京成立了城市管理委员会,将废品回收纳入管理,提高了行政效率。加之已有的《固体废物污染环境防治法》与《循环经济促进法》为依据,王维平认为在“废品回收”这一环节,北京市总体上是走在前列的。

推行“垃圾分类” 奖励不能完全代替处罚

除了“废品回收”,六项措施中的“垃圾分类”近年来也一直被广泛提及。王维平回忆,早在1996年,原宣武区红莲小区就开始试行垃圾分类。由于缺乏对垃圾分类复杂性和系统性的认识,当年的尝试最后以失败告终。

“垃圾分类需要分别运输、加工、处理、利用。”王维平解释,以东京为例,起初垃圾仅分为“可燃”和“不可燃”两类,分别送到焚烧厂和填埋场。后来陆续添加了“有毒有害垃圾”、“粗大垃圾”等类别。“喝完的饮料瓶由饮料供应商来收,粗大垃圾由生产的企业来收……垃圾分类要由‘后端’决定‘前端’。否则前面老百姓辛辛苦苦分出来,后面就一个填埋场,运输的时候只能倒一起运走,成了摆样子作秀。”

当年的红莲小区就处在“前端分类都说好,但缺乏后续处理渠道”的尴尬状态。吸取这一教训,北京从2008年开始在有条件的地方尝试分类,没条件的就先不分。王维平介绍,现在北京已拥有填埋场、焚烧厂、餐厨垃圾处理厂、电子垃圾处理厂等多个后续“端口”,垃圾分类基本达到了中等发达国家水平。

硬件条件具备,目前垃圾分类的欠缺之处或许就在于居民的意识。如今对于垃圾分类已有了一些奖励手段,例如门头沟的王平镇,早在2007年就由王维平一手推行垃圾分类。按要求分类的居民可以免费换取酱油、醋、盐、卫生纸等日用品,城内不少小区也在推行用垃圾分类换取积分的方式。但在他看来,这些举措只对一部分人有作用,“收入高的人不在乎这点儿钱,多费劲呢。”

利益不够诱人,处罚也不严苛,所以在居民中推行垃圾分类一度进展缓慢。“日本的垃圾分类与诚信记录挂钩,影响升学、就业、贷款、签证等各个方面。我们也要从制度上加以设计,奖励的举措不能完全代替处罚。”