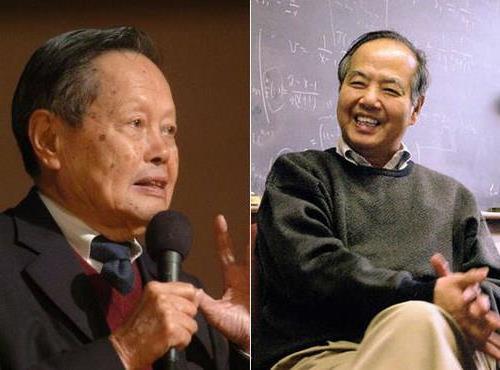

李政道怒斥杨振宁(果然是牛人啊 采访都牛长 )

(6)问: 杨说,1948年底罗森布鲁斯(Rosenbluth)和他合作写关于Meson Interacti on(介子相互作用)的文章,那时候您还没有写过任何一篇文章,只不过因为您时常来他的办公室,所以才把您的名字加了上去。杨说,您认为这篇文章是你们三人平等合作写的

。[12] 究竟是谁说得对?

(6)答: 杨振宁的说法,不符合事实,充满了谎话。这又是他不道德的欺人之谈。

大家知道,在物理研究领域里,和其他研究领域一样,每位合作者对合作发表的文章在学

术上一定都要有贡献,都负有同等的责任,都有同等的权利。不是任何一位合作者能任意

把没有参加工作的人加进来的。也不是事后其中任何一位署名者,出于己欲,可以吞没其

他署名者的贡献的。

杨振宁毫无事实根据,半世纪后,忽然要硬性地抢夺我在这项工作中的贡献,这是极为可

笑的,也是科学界决不会接受和相信的。

《介子相互作用》是我做芝加哥大学理论物理研究生时,在我的老师费米教授指导下写的

第一篇论文。这篇论文的要点内容是“μ介子的分析”和“费米弱作用的普适性”的讨论

,1949年初在《物理评论》上发表。工作主要是在1948年做的,文章是我、罗森布鲁斯和

杨振宁三人一起署名的。

顺便讲一下这篇文章的背景。1947年费米教授发表了两篇极重要的,关于宇宙线介子(m

esotron)的理论分析文章:

《负介子在物质中的衰变》(1947)

[The decay of negative mesotron in matter (1947)],

《负介子在物质中的俘获》(1947)

[The capture of negative mesotron in matter (1947)],

证明了当时知道的宇宙线介子,即现在的μ子,当时叫μ介子,没有强作用(希腊字母的

μ是现在英文的m,而m就指mesotron)。

1947-1948年费米教授的另一研究生斯坦伯格的

论文的内容是测量μ介子衰变成电子的能量谱的实验,而我则和斯坦伯格平行地做μ介子

衰变和俘获的理论分析。

罗森布鲁斯不是费米教授的研究生,但和我合用一间办公室,他随泰勒(ETelle

r)教授作质子的理论研究。每次当斯坦伯格到我的办公室和我讨论他的μ介子实验时,

罗森布鲁斯自然也在旁边。日子一久他也对这项工作产生了兴趣,和我一起讨论并愿意参

加我正在做的μ介子理论分析。

杨振宁也不是费米教授的研究生。1947-1948年他大部分时间是在艾立逊的高能加速器实

验室做实验。艾立逊实验室是在另一个地方。不过因为我和杨振宁在周末和平常有时候吃

晚餐时,常在一起。我也向他提起我的理论工作。那时候杨振宁用加速器做的实验好像不

很成功。

他表示也愿意参加我和罗森布鲁斯一起作的理论分析。当我们的工作在1948年冬

完成后,我的同事奥尔(Ore)告诉我,他听说蒂欧姆诺(Tiomno)和惠勒(Wheeler)也

做了和我们类同的分析。

在芝加哥大学,我随费米教授做研究生时,每星期费米教授都花半天时间和我一个人单独

讨论物理。当然,他对我“μ介子分析”和“费米弱作用普适性”的工作进展是极有兴趣

的。1948年圣诞节那个星期,当我按例和他进行半天讨论的时候,费米教授告诉我他刚收

到蒂欧姆诺和惠勒文章的预印本。他又说:你必须赶快把你们的分析写出来,他(费米)

会立即写封信给惠勒教授,附一份你们(即李、罗森布鲁斯和杨)的文章复制本,并告诉

惠勒你们的工作在他们(指蒂欧姆诺和惠勒)预印本出来以前已经做完了。

所以我立刻起

笔写文章。由于1948年圣诞节-新年假期,罗森布鲁斯和杨振宁去美国东部旅游。我写完

后,只能等他们二位假期后回芝加哥,才能告诉他们费米教授的话,给他们看我已写好的

文稿并略加文字修改后,由我们三人署名,立刻寄出。同时也报告了费米教授。1949年

1月7日《物理评论》收到这篇文章,3月1日发表。

还有些小插曲。蒂欧姆诺和惠勒在1949年发表的文章(Review of Modern Physics,21,

144-153)里有一注释说,“李政道、罗森布鲁斯和杨振宁很友好地寄给我们(指蒂欧姆

诺和惠勒)一份他们的文章,有同样的分析”。

可见科学界对每个工作的评审是很严格的

,对已经证明的贡献是极为尊重的。

费米教授在他的著作《基本粒子》(Elementary Particles, Yale University Press,

New Haven[1951])中有相当部分就是讨论我和罗森布鲁斯、杨振宁合写的1949年发表的

分析。在那本书中,费米教授很推崇我们这篇文章的贡献。

最近我看到江才健的《杨振宁传》中,关于“介子相互作用”这篇文章的叙述后,大吃一

惊。去问马歇尔罗森布鲁斯(Marshall Rosenbluth)他对1948年我们三人合作的

那篇文章的回忆是什么?罗森布鲁斯回了两封信给我,一封是航空信,一封是e-mail。

罗森布鲁斯在他的航空信里说:

“亲爱的T. D. (政道): 二OO三年二月十四日

关于……论文‘介子与核子和轻粒子的相互作用’(Meson Interaction),我同意您说

的,那是三位作者合作的工作,我们三个都对这项工作作出了贡献。

您忠实的

马歇尔 罗森布鲁斯

(****)”

他的e-mail说:

“……我记得1948年的合作是很愉快的!

我只朦胧地记得和台北的江先生的会面。

也许语言的沟通上有问题,但我觉得他对科学问

题不太了解。我记得我们所谈的主要是关于1948年的合作。当然他所引用的我说的话,是

令人不能容忍的。我大概说的是,在1948年,杨是比你和我较为成熟的物理学家。我还告

诉他,由于我们对科学的兴趣、所走的道路在几年之后已有所不同,我实际上不能对您和

杨整个的工作做出评价。我只能说,你们两位都极为聪明、同样受人高度尊敬。

您亲爱的

马歇尔”

很明显,马歇尔 罗森布鲁斯的回忆和我的回忆是一致的,这篇介子相互作用的

文章是我们三人合作的结果,各有贡献。杨振宁的叙述是不对的,也是不道德的。

让我现在分析一下杨振宁最近发表的关于这篇文章的说法:“那时候李还没有写过任何一

篇文章,只因为他(指李)时常来我的办公室,所以我把他(指李)的名字加了上去。

那

是他生平第一篇文章,也是他一九五三年以前唯一的一篇粒子物理的文章。”[13]

杨振宁的第一句话是“那时候李还没有写过任何一篇文章”,虽然是事实,但已有含沙射

影伤人之意。可是下面紧接着的一句话“只因为…,所以我把他的名字加了上去”则是彻

头彻尾的谎话。杨振宁当然知道这两句话是一真一假,而且没有任何逻辑关系。可是杨振

宁将真假两句强连成一个长句子,其目的是造成错觉,企图用这样完全不科学,也是绝对

不正当的文字游戏来欺骗读者。

然后,觉得这还不够,在下面他

再重复一下并加上了最后一句毫无关系,但又是不怀好意的话。

杨振宁加的最后一句“也是他(指李)一九五三年以前唯一的一篇粒子物理的文章”,不

但和前文毫无关系,也颇令人莫名其妙。杨振宁故意凭空提出1953年有什么意义?既便是

“唯一的”一篇粒子物理的文章,难道就能说明1948年合作的文章没有我的贡献吗?

举一个简单的比方吧。1859年达尔文发表了进化论(Origin of Species)。这以前达尔

文没有发表过任何生物方面的论文,而这以后,直到1871年,达尔文也没有再发表过生物

方面的论文。(达尔文的Descent of Man(人类的起源)是1871年发表的。

)但是,“这

以前”和“这以后”,虽然达尔文没有发表生物方面的论文,那当然不能因此就否定185

9年达尔文发表进化论的事实。这逻辑是一位小学生都能理解的。现在杨振宁竟然用如此

似是而非的说法想来否定我对1948年三人合作的贡献,这是极可笑的。其用意不良,是一

目了然的。

我很难猜测杨振宁凭空提出1953年的用意。可是在粒子物理的发展史上,1953年是很重要

的。1953年恰好是粒子物理研究开始使用GeV(十亿电子伏特)级的高能加速器的一年。

让我简单地介绍一下这段历史。

1953年以前,除了上世纪早期就知道的质子、电子和中子以外,所有其他的粒子,如π介

子, μ介子,θ、τ等都是在宇宙线里发现的。

因而,1953年以前粒子物理和宇宙线物

理是很难分开的。宇宙线来自天体,因而粒子物理和天体物理也是密切相连的。

宇宙线是如何产生的呢?宇宙线的来源是因为星云之间的流体和星云之间的磁场组成了一

台有如整个星系或整个宇宙那样极庞大、极庞大的加速器。这台大自然的加速器将星云之

间的质子加速成高能粒子,然后经过碰撞,产生了π,μ,……等粒子。所以,1953年以

前,真正研究粒子物理的理论物理学家,也必须精于天体物理、流体物理和磁流体物理。

在1953年前,研究这样巨大领域的创业大师就是我的导师费米教授。

1953年以前,费米教

授和我对这些领域均做出过贡献。

杨振宁在天体物理、流体物理和磁流体物理领域里从来没有工作过。事实上,杨振宁喜欢

的是数学物理,不是粒子物理。当时他就很难了解费米教授和我为什么对这些领域都会有

很大的兴趣。其实,在学问的最高层次,所有这些不同名称的物理,都是同一个物理。而

真正物理学家其研究的目的,就是要把所有形形色色,似乎不相关的自然现象都归纳成同

一组基础原理,都能融会贯通。这就是物理之精华。这也就是为什么在二十世纪的中叶,

粒子物理被认为是物理学中精华的精华的原因。

1953年的1月,美国布鲁克海文实验室建成了3.3 GeV的Cosmotron,是当时世界第一台Ge

V级的高能加速器。从1953年开始,通过人造的高能加速器产生了ρ、φ、∧、∑、Ξ、

Ω……种种新粒子。于是,粒子物理研究进入了一个新的、独立的阶段。那时我的注意力

也集中地放在这新形成的,和高能加速器有密切关系的粒子物理领域上面。

在1953年之前,不包括和罗森布鲁斯及杨振宁合作的那篇文章,我已写了八篇文章,是在

天体物理、流体物理、磁流体物理、固体物理、统计物理等领域,都是相当重要的。195

3年Cosmotron建成后,我又写了两篇粒子物理的文章,包括盛极一时的李模型。

在1956年关于宇称不守恒的文章刊载以前,我已经写了20多篇物理论文,其中一半是在粒

子物理(即介子、重子、场论等)领域。那时候,在粒子物理、天体物理、流体物理、固

体物理、统计物理各领域里,我都已做出了基本性的贡献,其重要性至今如昔,经得起时

间和历史的考验。我在物理界的声誉早年就已建立,我对全世界物理发展的影响也一直是

大家公认的。杨振宁的这些说法是故意制造和加强读者的错觉,想用如此低劣的手段,伪

造历史,以假乱真,企图贬低和吞夺我的工作和贡献。我相信,读者是不会被他欺骗的。

作者:杜车别 回复日期:2004-12-26 15:10:10

7)问: 杨说,1948年以来你们长期合作的许多文章,90%是他起的头,他做的主要突

破,他执笔写的文章,包括Parity(宇称)文章在内。

[14] 这种说法是事实吗?您有什

么看法?能否具体作一些分析?

(7)答: 杨振宁的说法完全不准确,完全不符合事实。这都是杨振宁单方面的自夸自赞

,想用这种极端夸大的说法,恶意贬低我的人格和贡献。从上面讲过的1956年宇称不守恒

思想的突破和1948年我和罗森布鲁斯和他合作的文章《介子相互作用》这两个例子来看,

他的谎言已经不攻自破了。

杨振宁喜欢到处夸张自己和随意轻视别人,可能已形成一种很深的不良习惯。

举一个和我

无关的例子吧。1946年杨振宁到美国芝加哥大学时,他非常想做费米教授的博士研究生,

可是费米教授没有收他。在《杨振宁传》里有下面贬低费米的记载:

“费米在三十年代也做过场论的工作,不过后来就转实验工作去了,所以四十年代杨振宁

到芝加哥大学的时候,在场论方面的知识比费米还要深入。”[15]

第一句话“也做过场论的工作”就不太恰当。费米教授是场论主要创始人之一,三十年代

时他将场论应用在β衰变过程上。这是一件划时代的贡献,后世称为“费米弱作用”。在

同一时期,费米教授又建立了新的量子电磁场和量子电动力学的处理法,其重要性至今如

昔。

当杨振宁在芝加哥大学的时候(1946-1949年),费米一共有19篇物理文献发表,其中9

篇是理论工作,包括他著名的三大里程碑式的贡献:

《负介子在物质中的衰变》(1947)

[The decay of negative mesotron in matter (1947)],

《负介子在物质中的俘获》(1947)

[The capture of negative mesotron in matter (1947)]

和《宇宙辐射的来源》(1949)

[On the origin of the cosmic radiation (1949)]。

其中1947年的两篇就是前面提过的,费米教授证明了宇宙线的μ介子没有强作用的理论分

析文章,而第三篇也就是费米教授在他建立的,将粒子物理、宇宙线物理、天体物理、流

体物理和磁流体物理综合组成的庞大交叉领域中的一篇奠基性的理论论文。

四十年代还在做学生的杨振宁怎么能够真正度量费米教授理论物理的知识深度呢?杨振宁

自夸自捧的程度由此可见。

前面已经说过,在物理研究领域里,合作文章的知识产权属于所有的合作者,不是事后其

中任何一位署名者,可以出于己欲,吞没其他署名者的贡献的。而杨振宁在我和他合作已

停止了四十多年的今天,毫无任何客观事实根据,用完全单方面的自夸自赞的方法,明目

张胆地企图硬性夺取和吞没我和他1948-1962年十四年中物理研究合作中我的贡献,这怎

么可以呢?我们二人合作做出的贡献,是全世界物理学家早已公认的,有其光辉的历史。

杨振宁怎么能够以一己之贪欲,要强行抢夺属于我的那份知识产权呢?真是太岂有此理!

杨振宁怎么能够自己独断地宣布,1948年以来我们长期合作的许多文章,90%是他起的头

,他做的主要突破,他执笔写的文章,包括Parity(宇称)文章在内。这是不对的,不通

的,也是很不道德的。简直是一派狂言。

我再重复一下宇称不守恒思想突破的例子。上面已经清楚地说过,这是我1956年4月上旬

独立地做出的,明确地与杨振宁无关。

有客观的文献记载,也有当时参加实验的重要物理

学家的回忆文章作证明。在我做出那个思想突破后,1956年5月杨振宁才参加进来,和我

合作,在我的突破的基础上,对宇称不守恒进行了系统性的分析。1956年整个4月我们没

有合作,这个突破的贡献明显地是和杨振宁毫无关系的。

1948,49年,我们第一篇合作的文章是我、罗森布鲁斯和杨振宁三人合作和署名的。罗森

布鲁斯有亲笔****的信说,“我同意您说的,那是三位作者合作的工作,我们三个都对这

项工作有贡献。”杨振宁自夸性的叙述与事实完全不合,而他侮辱性的说法和黑心的手段

也是物理学史上罕见和惊人的。

1951年我和杨振宁都在美国普林斯顿高等研究院工作,合写了两篇统计力学的文章,对相

变现象做出了相当重要的贡献。带头的第一篇论文有两个定理,主要是我证明的。我们完

成这篇论文之后,杨振宁要求如果我不在意的话能不能把他的名字放在我的前面,因为他

比我大四岁。我对他的要求很觉吃惊,因为这并不是一般物理学界合作的习惯。习惯的排

名次序是按合作者姓氏英文第一个字母的顺序来排列。但由于事出突然,当时虽感到很窘

,但勉强答应了。稍后,我看了文献,察觉这样做是不对的。当我们写第二篇论文时,我

把一些文献给他看,以说明年岁大并不是排名的考虑因素。

而且,我又解释,第一篇文章

里的两个定理,主要是我证明的,可是我的名字却排在了后面。这样,杨振宁被我说服,

同意我的意见,于是第二篇论文名字的排列次序便倒过来了,虽然在第二篇论文中只有一

个定理,而其最后主要的一步是杨振宁想出来的。1952年,《物理评论》上刊登了这两篇

论文,其署名次序出现了与惯例不同的情况:

《状态方程和相变的统计理论》

(Statistical Theory of Equations of State and Phase Transitions)

I.杨振宁和李政道,《物理评论》87,404(1952)

[C.

N. Yang and T. D. Lee Phys. Rev. 87, 404 (1952)]

II.李政道和杨振宁,《物理评论》87,410(1952)

[T. D. Lee and C. N. Yang, Phys. Rev. 87, 410 (1952)]

局外人对这一情况,一定会感到奇怪。可是有谁知道,这正是由于杨振宁不合理的要求造

成的呢。

有了那次令人困窘的经历,我决定不再与杨振宁合作,除非他向我重新提出要求,而我要

经过考虑后才能决定。所以,在接下来的一年半里,虽然我和杨振宁都还在普林斯顿高等

研究院工作,我们并没有合作做任何项目。

1953年我赴哥伦比亚大学任教。1953和54年,

也没有和杨振宁合作。那时候我自己忙着做粒子物理和高能物理方面的工作,和杨振宁无

关。

1952年我们的合作停止,过了三年以后,才又合作,而这再度的合作与1954年杨振宁和密

尔斯 (R. L. Mills)发表的一篇很重要的文章《同位旋守恒和同位旋规范不变性》有密

切关系。可是,在那时候,我对杨和密尔斯合写的这篇文章的出发点,抱有严重的怀疑。

假如整体的同位旋是守恒的话,质子和中子的质量必须相等。可是事实上中子比质子重,

中子能衰变成质子加电子和中微子。(这就是我们很熟悉的β衰变。)因此我们知道整体

的同位旋是不守恒的。

因为整体是所有局部之和,所以局部的同位旋也一定不守恒,因而

同位旋的规范一定可变。规范场的观念起源于电磁场。电子数(也就是电荷)的守恒产生

了电子数规范不变性,而电子数的规范场就是大家熟悉的电磁场。那时候我的出发点是,

既然同位旋一定不守恒,除了电子数,有没有其它粒子的粒子数是守恒的?由精确的实验

证明,最稳定的粒子是质子,比电子的稳定度还要高得多。所以我认为应该研究“质子数

守恒和质子数规范不变性”。

1955年初,有一天杨振宁到纽约来看我。我告诉他我看到了他和密尔斯的文章。我认为他

们这篇文章《同位旋守恒和同位旋规范不变性》的出发点完全错误。

同位旋既然不守恒,

所以同位旋规范也是绝对能变的。我也告诉杨振宁,我正在做“质子数守恒和质子数规范

不变性”的分析。

我对我自己的想法充满了自信。不过,我以为杨振宁绝对不会同意我的观点。开始杨振宁

是反对。可是经过激烈辩论后,很出我意外,杨振宁居然完全同意我的观点。同时他也很

想知道,我对质子数规范场的理论分析的进展。我告诉他,我有一个结果,质子数规范场

,和它的推广—重子数规范场,可能产生很像引力场这样一个新的作用,可是又有区别。

我正在计算和分析。杨振宁要求和我合作,愿意帮助我一起研究。我接受了他的要求。1

955年,我们合写了一篇否定杨和密尔斯《同位旋守恒和同位旋规范不变性》出发点的文

章,在《物理评论》上发表:

《重粒子守恒和普适规范转换》

(Conservation of Heavy Particles and Generalized Gauge Transformations)

李政道和杨振宁, 《物理评论》, 98, 1501(1955)

[T.

D. Lee and C. N. Yang, Phys. Rev. 98, 1501 (1955) ]

自1952年我们合作初次分手后,至1955年才再次合作,而这再度的合作,其第一篇文章就

是反对杨振宁刚刚完成的“杨-密尔斯同位旋规范场”文章的基本观点。

显然,这篇195

5年反“杨-密尔斯同位旋规范场”的文章绝对不会是杨振宁带的头。杨振宁自称“90%是

他起的头,他做的主要突破,他执笔写的文章”的大话,实在很难自圆其说。

既然,杨和密尔斯1954年《同位旋守恒和同位旋规范不变性》的出发点是完全错误的,那

为什么“杨-密尔斯规范场”会成为对当代物理极重要的贡献呢?这个问题的回答是,虽

然杨和密尔斯1954年的文章出发点是不对的,可是他们由此而写出了“杨-密尔斯规范场

”方程式。这方程式不能用在同位旋上。但是20年后,略加推广,用在夸克间的色动力学

作用上是完全准确的。

这也就是为什么在50和60年代,杨和密尔斯规范场的文章并不受物

理学界重视的原因。

无疑的,杨振宁是第一流的数学物理学家。可是我和他合作的文章都是以物理为中心和重

点的,因为这和我的科学工作的特性和风格比较相合。

虽然1955年我们再度合作,可是我还是保持1952年自己的决定,除非杨振宁提出要求,并

经过我考虑同意后,否则不与杨振宁合作。我们1956年宇称不守恒论文的合作,也是经过

杨振宁要求后,我才接受的。因为我很不想重复1952年那次相当尴尬的经历。同时,我也

一直有一种潜在的意识,要警惕杨振宁对我提出的要求,提醒自己应该小心地对待他的要

求。

1956年我和杨振宁合作的宇称不守恒论文写出后,我们不仅开拓了物理学的一个新大陆,

也震动了整个物理学界,使他们去重新检查所有以前认为已经了解的物理,尤其是它们的

对称性的理论基础。无数新的理论问题需要我们解决,更多的新的实验观察也需要我们分

析。这一切像潮水似的一个浪、一个浪地冲击过来。紧张的研究工作和物理学的高速发展

,使我疏忽了1952年我自己建立的那项警惕。我和杨振宁的合作自然而然地就密切起来了

。但是1952年我瞥见的阴影,终于在十年后的1962年显现,造成我和杨振宁第二次,也是

最后一次的分手。当年的悲剧可能在50年代初的时候就已经播下了种子。

1948-1956年,在合作写了宇称不守恒的文章以前的八年中,我们合作了六篇文章,是我

在同时期所有的论文之少数,仅占三分之一弱。

在1956年写了宇称不守恒的文章以后, 1956-1962年六年中我们合作了二十多篇论文,

占我在同时期所有论文的二分之一强。这二十多篇文章可分作三个大领域:

第一个领域是关于对称和不对称的各种现象的分析,是在因宇称不守恒的发现而新开拓的

物理领域中做的研究工作。

第二个领域是统计力学和多体问题,属于我和杨振宁1952年统计力学合作领域的扩展。

第三个领域是高能中微子物理和从高能中微子领域推进至中间玻色子的分析研究。

高能中微子领域始于1959年。在高能物理、粒子物理和加速器物理这几个领域中,高能中

微子、高能质子和高能电子,三者有平行的重要性。1962年莱德曼(L. Lederman)、史

瓦兹(M. Schwartz)和斯坦伯格(J. Steinberger)用高能中微子实验发现和证明了第

二代中微子,即micro;中微子的存在,因而共获1988年诺贝尔奖。在这个专业领域里,

众所皆知,从1959年开始以来,我是高能中微子理论界的领袖。高能中微子研究领域的创

建人史瓦兹在1972年发表了下面的回忆叙述 [16] :

“哥伦比亚的中微子实验的开头,起源于在普平(Pupin)实验室八楼的一个日常喝咖啡的

休息时间。

每天,在那儿,老师和研究生们快乐地相聚半小时,放松他们日常的工作。这

正是新(和旧)观念讨论的地方,经常是由李政道(T. D. Lee)活跃地带头在黑板前讨

论。

“在1959年11月一个星期二的下午喝咖啡休息时,我恰好到得稍晚,我发现已有活跃的一

群人围绕着T. D.(政道,这是我们通常对李政道的称呼)讨论什么是最好的方法去研究

高能量下的弱作用。在黑板上写着很多不同种可能的反应,用了所有知道的粒子——电子

、质子、中子。可是没有一个是合适的。…

“那天晚上,忽然我想到,这是很简单的,只需要用中微子。

因为中微子的作用很弱,所

以一切它们的作用是弱作用。第二天早晨,我奔到李政道的办公室…。”

很清楚,高能中微子领域的最早开端与我有密切的关系,而与杨振宁无关。上面已经提到

了1956-1962六年中我和杨振宁合作的二十多篇论文,可分做三大领域。我现在再总结一

下,第一个领域的开始是宇称不守恒,而宇称不守恒的突破思想是我1956年4月独立做出

的,与杨振宁无关。第二个领域是属于我和杨振宁1952年统计力学合作领域的扩展,而1

952年我们合作的带头第一篇文章有两个定理,主要是我证明的。第三个领域的开始是高

能中微子领域,而这高能中微子领域的最早开端又是与我有密切关系,与杨振宁无关。

既然是二人的合作,应该根本没有必要去强调是谁先谁后,谁主谁辅。可是今天杨振宁怎

么能自称我们的合作工作,90%是他起的头,是他做的主要突破,是他执笔写的文章呢?

一般物理论文谈不上什么突破。只有在一个新的、重要的、大的领域的开始,才会有突破

的工作。可是假使这突破工作的论文有合作者,除非的确另有确实的事实证明,这突破的

贡献理应属于所有的合作者。

从1982年一直到今天,杨振宁置人证和已有的文献记录这些铁一样的事实于不顾,将当初

他反对宇称不守恒的突破想法变成为我反对,硬要将我的贡献化为他的贡献,用这样可笑

的做法来贬低和抢夺我的贡献,实在太无聊了。

(8)问: 杨说,你们成了名以后,您内心起了恐惧。是您自知对宇称不守恒工作的贡献

很小,极怕世人会说您其实不应该得诺贝尔奖。这种恐惧与您的强烈的竞争心交织在一起

,腐蚀了您的人品。[17] 您认为杨的这种说法真实吗?对杨举出的一个例子,说在您在

给诺贝尔奖委员会的自传里不提吴大猷和费米,是因为您受杨的影响超出了他们。对此您

有什么看法?杨根据这一件事竟然能得出如此一个结论,您觉得奇怪吗?

(8)答: 杨振宁的说法实在太荒谬了。

在1956年写宇称不守恒论文前,我已经在物理学的好几个领域里做出了基础性的贡献。

在

天体物理,我1950年的论文将白矮星的钱德拉塞卡极限(Chandrasekhar Limit)上限质

量从5.6倍太阳质量降到现在大家公认的1.4倍太阳质量。白矮星理论的创建人钱德拉塞卡

(S. Chandrasekhar)(1983年诺贝尔奖获得者)很推崇我的贡献,并在1986年和他夫人

一起专程来纽约给我祝寿、致贺词。1950、51年我发表了两篇流体力学的文章,其中一篇

是证明二度空间不存在湍流(turbulence)。这个结论对气象学和海洋学有重要的影响,

当时就吸引了数学大师和计算机创始者冯诺埃曼(J. Von Neumann)的注意和推

崇。

另一篇是三度空间的湍流能量分布理论,为此贡献,量子力学的创建人海森伯格(W

. Heisenberg)(1933年诺贝尔奖获得者)写了两封信给我,和我进行专题讨论。1952年

我和杨振宁合写了两篇统计力学的论文,建立了相变现象和格气体的基础,证明了三个定

理。其中,在带头的第一篇文章里有两个定理,主要都是我证明的;在第二篇文章里有一

个定理,主要是杨振宁证明的。爱因斯坦很推崇这两篇文章,专门约我们去讨论,并向我

们表示祝福。同年,半导体和超导体理论的创建人巴丁(W.Bardeen)(1956年和1972年

两次诺贝尔物理奖获得者)遇到一个固体物理的棘手问题,特邀我去伊里诺大学设法解决

。

为此,1953、54年我和派恩斯(D. Pines)发表了两篇论文,建立了固体物理中的“极

化子”(Polaron)领域。1953年我解了场论中很重要的Gell-Mann Low renormalizatio

n group方程式。盖尔曼(M. Gell-Mann)是在1969年获诺贝尔奖的。1953、54年我又创

建了“李模型”。量子力学的创建人泡利(W. Pauli)(1945年诺贝尔奖获得者)和海森

伯格(W. Heisenberg)(1933年诺贝尔奖获得者)都给予高度赞扬,并且,他们二位均

亲自在“李模型”领域内工作了好几年。

1953年我接受哥伦比亚大学物理系的邀请到该系任教,1956年初就被聘为正教授,当时是

在哥伦比亚大学二百多年的历史中在全校各系里,被聘为正教授时最年轻的人。

我的这些成就,在1956年做出宇称不守恒工作以前,就都已完成了。上面提到的论文,只

有统计力学的两篇是和杨振宁合作的。

从四十年代我做学生时起到现在,半个多世纪,我的才能、我对物理学多方面的贡献是有

目共睹的,是公认的。我在国际物理学界的地位,也是众所周知的。我对此感到自豪。

而且,宇称不守恒思想的突破是我做出的,这是有实验文献和其他科学家的专门文章可以

证明的。

我和杨振宁在我的宇称不守恒思想突破的基础上对弱作用中宇称不守恒问题做出

了具有划时代影响的、系统性的分析。我们合作的论文从而获得了诺贝尔奖。这怎么会引

起我内心的恐惧呢?杨振宁凭什么要来乱说和瞎编我的心理呢?

至于杨振宁说,在我给诺贝尔奖委员会的“自传”里不提吴大猷和费米,是因为杨振宁他

对我的影响超过了吴大猷和费米,这更是荒唐。

我给诺贝尔奖委员会的并不是什么自传,而仅是约一百字的履历和一张相片。按诺贝尔奖

委员会的规定,凡获奖者,必需在瑞典的一所大学或学院,给一个约一小时的学术演讲,

称诺贝尔演讲(Nobel Lecture)。这履历,或简单地称为自我介绍就放在诺贝尔演讲的

讲稿前,作为向读者和听众的一个短短的介绍,其中需有出生地、生日、得奖时的国籍、

父母亲姓名和自己的简单学历等。

这样一件极简单的事情,杨振宁也要大做文章,向我攻击,并且还要自我吹嘘。真是令人

啼笑皆非!

而且,明眼人很容易地可以看出,杨振宁将这些写在他给吴大猷老师的那封信里,明显的

是在挑拨吴大猷老师和我之间的关系。而现在他在吴大猷老师过世后,又将他这封已寄出

的私人信件,硬性地拿回来,发表在他的传记里,其用心不良,是明显的。

说到这里,我想,杨振宁倒要扪心自问,是不是倒是他自己感到了不安?是不是因为宇称

不守恒的思想突破是我做出的,而怕舆论对他不利,从而想用不断攻击我、重写历史的办

法,迷惑外界,消除自己内心的恐惧?他自从开始与我合作,就斤斤计较于名次的排列,

这在他的传记里也有叙述。

这是出于一种什么心理呢?是不是也是与他的恐惧心理有关?

是不是也是出于“强烈的竞争心”呢?

(9)问: 李杨之争的另一个方面,是谁先将争论公布于世的。据杨的说法,是您“四处

乱讲”引起的。[18] 书里还提到了1962年5月《纽约客》杂志上发表的伯恩斯坦的文章《

宇称问题侧记》,说许多人都认为,你们两人也没有否认,正是这篇文章是“造成他们两

人关系正式破裂的一个重要因素”。

[19] 您是这样认为的吗?

(9)答: 1962年我和杨的分裂,完全是杨的高度贪欲造成的,与伯恩斯坦的文章无关。

虽然宇称不守恒思想的突破是我做出的,但很重要的第二步,即宇称不守恒系统性的分析

是我和杨振宁合作的。为此我们获得了1957年诺贝尔奖。和杨振宁不一样,我说话一向是

很谨慎的,对自己的为人,要求一向是很严格的。可是杨振宁1982年,公开地以文献的方

式重写历史,抢夺我在宇称不守恒突破上,以及其它方面的贡献。这使我不得不写下我1

986年的回忆,以维护真理。

在这之后,我又一如既往地在自己的工作岗位上,将全部精力放在物理研究上,放在培养

人才和帮助发展祖国的科技事业上。

可是杨振宁还是继续不断地重编历史。最近他又借江

才健的《杨振宁传》不顾一切地、全面地侮辱和贬低我的人格和贡献。这使我不得不再次

花时间进行申辩以伸张正义。

因此,用杨振宁所说的“四处乱讲”四字,来描写他自己1982年至今日的行为倒是相当恰

当的。

为了反驳他的许多指责,让大家判断是非,我会在稍后把杨振宁提到的有关的英文文章都

翻译成中文,聚为一册出版,其中也包括伯恩斯坦的文章,供大家阅读鉴别。

(10)问:杨认为,伯恩斯坦的文章中对您有不真实的揄扬。可是我今天读了这篇文章却

看不到他所谓的揄扬。您能否猜想,他指的是那些段落?

(10)答: 我也看不出伯恩斯坦的文章对我有什么不真实的揄扬。我认为,他写的事是

真实的。伯恩斯坦根本没有说在杨和我之中,是谁首先独立地做出了宇称不守恒思想的突

破,他没有偏袒哪一个人。所以,我无法猜测杨振宁的想法,也不理解杨振宁举出伯恩斯

坦的文章究竟有什么用处,目的是什么。我建议大家可以去读读这篇文章,一定会得出与

我相同的结论。