徐童珍宝岛 ——本报记者专访《珍宝岛》作者徐童

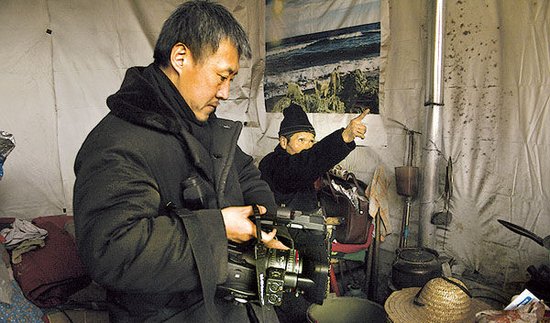

曾以记录片“游民三部曲”(《麦收》《算命》《老唐头》)轰动国内外的导演徐童,近日在长江文艺出版社出版了自己的小说处女作《珍宝岛》。新书尚未上市便引起大众的广泛关注。《珍宝岛》文风坚硬、粗犷、悲情,堪比余华的《兄弟》。

有人曾质疑徐童的文笔过于犀利、沉重,但他并不完全赞同:“我的所有作品,都有一个悲观的底。但恰恰是这种普遍的悲观,使我在底层社会发现了乐观。有人指摘我的记录片里满是污言秽语,小说里也有这样的话语,但正是这些污言秽语能够还原那个年代的历史。像我镜头中、笔下的那些主人公一样响当当地活着,让人看到这些生命的顽强与光芒。”

记者:您是在怎样的机缘下写作《珍宝岛》的?有人认为书中很多角色的结局过于宿命,您是故意这样设置的?

徐童:几年前写作《珍宝岛》时并没有想到要出版,只是有些不吐不快的想法,写出来很过瘾。后来因为我生活在高西店那边——高西店以前还是棚户区,很多游民在那里生活,我和很多当地人熟络起来,就转去拍记录片了。片子拍完,又回到小说中,和小说中那个年代的那些人重新亲近起来,心里感觉很温暖。

这些年我拍独立记录片,包括写作,一直关注游民题材。中国社会中底层人的生活质感与主流人群确实有很大不同,只是我在写作《珍宝岛》时有意想表达得更极端一些。

记者:曾有媒体提出一个说法——“粗陋的年代”,您是如何理解的?

徐童:这个提法非常好,这个“粗陋”并不是针对具体某一个阶层来说的。我其实很反对把“粗陋”这个词归于底层人的特质,它不能归于某个阶层。哪怕对一个知识分子来说,如果他没有建树,不能对社会提供价值,那他就是粗陋的。所以粗陋是针对灵魂的,不是针对职业、阶层而言的。

记者:您之前的《麦收》《算命》《老唐头》被称为“游民三部曲”,这部《珍宝岛》其实本质也是关注游民的。为何一直对游民题材无法割舍?怎样看待游民这个群体?

徐童:关注游民是我骨子里的本质所致,也与我的成长经历有关。我成长在“文革”后期,当时的孩子们可能会为一个玻璃弹珠打架打到头破血流,第二天又和好如初。那个年代也是个超没有秩序的年代,红卫兵分成帮派、打打杀杀,比较暴力……对游民社会的亲近和这种残酷的东西在我的记忆里产生关系。再有就是上世纪80年代“文艺复兴时代”,各种西方思潮产生了潜移默化的影响,于是,种种记忆在我身上和游民社会莫名其妙地对接了。

记者:您的影像风格有时给人直接粗暴的感觉,比如粗口、性描写。太强烈的视觉冲击力可能会吓跑不少观众吧?

徐童:这种感受恰好是底层粗粝的生活给我的。当然,我一开始也犹豫拍了会不会太粗暴。但我通过这几年的持续拍摄,已经修炼得不会迟疑了,因为底层的朋友使我自愿下沉于这个层面的生活。

以前的迟疑有可能来源于是否符合道德底线的考量,但当你以一种更游民的方式拍游民时,你所尊崇的道德关系已被裹挟到游民的标准中。那是一个封闭的价值体系,因为资源有限,所以必须讲究江湖义气或者丛林法则。我身处其中,也就是一个拿着摄影机的江湖人了。

记者:您是否希望依靠记录片真实的力量,去达到对社会认知的一些改善和推动?

徐童:我觉得记录片应当有这样的影响。我们不可能直接对人物的处境有太大的改变,但是看过片子的人也许都会产生自己的理解,比如看过《麦收》的人可能觉得片中的这类人并非我们以往想象的那样不堪,能感受到生活那种沉甸甸的力量。当片子影响到更多的人,改变了对人物的偏见,使他们不再背负种种污名,他们的处境可能就会多少好一点儿。

记者:除了展现游民的个人境遇,您的镜头似乎也在模模糊糊地追问背后的原因?

徐童:影片本身有许多表达层次。表面上的是游民故事、各色人等的生存处境,展现出社会层面的百样人生。第一层看热闹,再往后则是追问,游民的状态有没有社会的原因和制度的缺陷?再往后,观者往往五味杂陈,可能会开始思考自己的价值观。我喜欢余华的小说,有张力的故事透析着生命最根本的东西。

对我个人而言,“游民三部曲”的故事背后,指向底层社会的芸芸众生。我想要探讨究竟是什么力量支撑他们如杂草般的生命力。通过拍摄我得出结论,这就是生命本能。我们经常思考,人为什么活着,活着的意义又是什么?但对于他们而言,活着就是全部意义。

![徐汉棠满瓢 谈石瓢 作者:[徐汉棠]](https://pic.bilezu.com/upload/c/b6/cb6f23ff157dc92a1d23e03a4d1e305e_thumb.jpg)