盖州李辉 李辉:关注徽州 阅读湖南

南都讯 记者朱蓉婷 作为南国书香节文化活动的一部分,8月21日,作家李辉将亮相“2016年南方文学周”,在学而优书店中大西门店举办题为“徽州何时归来,文化重在传承”的文化讲座,向读者介绍各地地名的历史更迭及其文化内涵。

李辉今年还推出新著《穿越洞庭,翻阅大书》。在现、当代中国文化史上,湖南文人无疑占据着非常重要的位置。李辉在这本书中再次将目光聚焦到了湖南文人群身上:巴金、沈从文、黄永玉、沈荃、周扬、田汉、袁昌英、杜高、李泽厚、柳鸣九……

“我所接触的老人,我所追溯的那个活跃于历史之中的湘西人,原来在平和恬淡之外,也有另外的生活形态。”李辉的文字是诚恳而温情的,他笔下的那些文坛老一辈们以及他们的文学记忆,如同一朵又一朵云彩在流动,装点着历史与文化的天空,“幸或不幸,均在其中。”

专访

南都:能否简单介绍《穿越洞庭,翻阅大书》这本书的内容,以及这个书名的由来?

李辉:《穿越洞庭,翻阅大书》主要集中我多年所写湖南文人的文章,从沈从文、丁玲、周扬、田汉到黄永玉、杜高、柳鸣九、李泽厚等。我发现自己与湖南特别有缘,除了以传记和人物印象写过这些人物,还策划出版过不少湖南文人的作品,如李锐、朱健、彭燕郊、龚育之、朱正等。这些人历经沧桑,而且大多数都早早离开湖南,他们每个人都是一本厚厚的大书。

黄永玉写沈从文的名篇《太阳下的风景》,最后一句说他和表叔,都是在十几岁时“背着小小包袱,顺着小河,穿过洞庭去‘翻阅另一本大书’的”。我很喜欢这句话,有丰富的历史概括性,可以很好地表达书中的内容,便套用一下。

最近海天出版社新出版的《风景已远去》一书,是柳鸣九先生邀请我编选的,主要集中写的“二流堂”人物的文章。与上面提到的湖南文人不同,这些人物是一个相对完整的群体,抗战期间在陪都重庆,再到后来的北京,他们性情相投,物以类聚,是另外一种不同的文坛景象。我以写夏衍的篇名《风景已远去》作为书名,也是表达一种对远去历史与人物的感怀。

南都:为什么会把湖南文人这个群体作为书写对象?你认为湖南文人有什么特点?

李辉:在现、当代中国文化史上,湖南文人无疑占据着非常重要的位置。其实,我写这些人物,并不是先有什么系统的计划,将他们作为整体来写。不过,三十多年的写作过程中,他们中间的许多人,无法忽略。

沈从文、丁玲、田汉、周扬等,以不同方式纠缠在一起。朱健、彭燕郊、杜高,因为写《胡风集团冤案始末》,也不能不写他们。杜高的交往更是奇特。九十年代初,我在潘家园旧货市场买到一批中国剧协的档案材料,其中杜高档案相对完整,得到他的允许,并接受我的采访,这才整理出版了《一纸苍凉:杜高档案原始文本》。

我写的不同人,有的相互认识,有的不认识,但彼此交叉、重叠,构成五四运动以来中国文化史的斑斓景象,同时,不同的人,性格、精神面貌也互有差异。这就让我不断有继续了解、继续写下去的冲动和诱惑。

南都:非虚构写作者在大量的历史资料面前,该如何选择合适的材料?其中最大的难点在哪里?

李辉:我有时会想,自己好像天生就该收集资料、写非虚构的。小时候就不爱扔东西,中学时的作文,中学同学的来信,下乡期间的文章,还有参观门票、戏单等,都没有扔。

兴趣决定自己该做什么,我到现在才意识到。非虚构写作对作者来说是一个挑战,在现有的资料、人物自述的基础上,怎样写好历史,写好人物,这就如同戴着镣铐跳舞。资料如同工具书一样,不怕多,可以说越多越好。最好能有第一手资料,口述历史有时不能太过于相信,这就需要日记、书信、档案文献的相互参照,还需要找不同人的口述来印证。

当然,要充分掌握资料如今很难。好像有的历史研究者说过,假如有一天什么档案出来,一下子就推翻了过去的结论。这一点,对于非虚构写作者也是如此,心存敬畏,如履薄冰,不要轻易说绝对的结论。

南都:你分别是怎么认识沈从文和黄永玉先生的?谈谈你眼中的沈从文和黄永玉?

李辉:1982年刚到《北京晚报》当文艺记者,就认识了沈从文先生,因为大学研究巴金,就有计划地在北京找与巴金熟悉的前辈,请他们谈与巴金的交往,包括沈从文、冰心、萧乾、卞之琳等。

遗憾的是,认识沈从文不久,他就中风,半身不遂。我当时住在东单,他们住在崇文门,相距很近,有时间就去看他,专门请他谈过巴金,整理出来请他看。当年的这些记录,后来写在《绝响———八十年代亲历记》一书中。

现在看来,虽然简短,但毕竟难得。人们通常说沈从文耐得住寂寞,是个平和的人。但接触下来,再看他在过去与鲁迅的争论、“抗战无关论”的争论等,就会发现他的性格很倔强,并不平和。他的精神里面,不安分的成分更多一些。

认识黄永玉先生是在1983年,交往频繁是在1987年前后。最近二十年来往更多一些。黄永玉是一位创造力旺盛的人,过去人们只知道他的绘画,其实早在四十年代他就开始文学创作,1984年还与艾青、李瑛、流沙河、邵燕祥、舒婷等人一起获得第一届新诗奖。

今年他92岁,七年来一直在《收获》连载自传体长篇小说《无愁河的浪荡汉子》,目前已经出版五卷本,可谓一部“百科全书”式的作品,写透湘西、闽南一带的风土人情,生动描绘了自己亲身经历的历史画卷。

南都:从事新闻的经历,为你的历史研究和写作打下了基础,和这些文化前辈们打交道,对你产生了怎样的影响?

李辉:我觉得与文化前辈接触,就是触摸历史。过去我们读的都是教科书,是概念堆砌的所谓历史。接触前辈,读他们的书,可以感受更多的细节。这些都是活生生的,是不可掩饰的东西。

我觉得自己很幸运,能与这么多的前辈交往,受益匪浅。贾植芳先生一直说要“写好一个人字”,我想这非常重要。一个人无论处在什么情形下,保持一种人格力量非常重要。正如巴金在《随想录》里反复倡导的“说真话”,一个人应该真实、坦诚、独立思考、不说假话,就是“写好一个人字”。

南都:关于黄山复名为徽州的事,目前进展如何?当初为什么会有这个想法?

李辉:我呼吁黄山恢复徽州之名已经有十八年了。1996年,我呼吁家乡湖北的“荆沙”恢复为“荆州”,1998年荆州恢复。2001年,我又写了《襄樊何不称襄阳》一文,经过各方努力,十年后襄阳得以恢复。

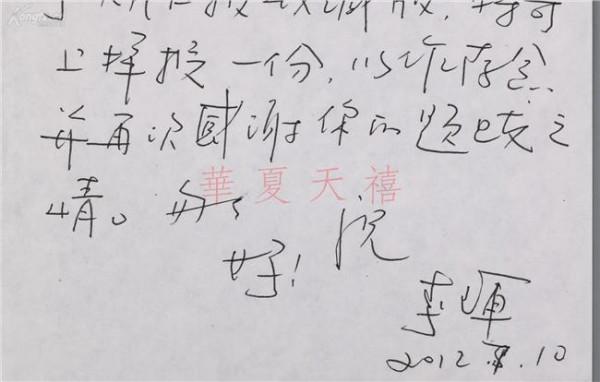

今年正好是全国进行第二次地名普查,我想是个好的契机,便在我们的“六根”公众号上推出了好几篇希望恢复徽州的文章,《人民日报》评论版约我写了一篇《地名,我们回家的路》,没想到产生很大影响,一时间不少报社和网络都在展开讨论。

我觉得,徽州是最应该恢复的地名。当然,是否恢复老百姓说了也不算,但至少现在人们对地名的任性更换有了警觉性,更多的人对历史文化、地名文化,多了敬畏心,我想这也是好事。

据我所知,不少城市都有徽州文化组织,还有恢复徽州的微信群,多听听当地老百姓的意见。也有人对程序、成本、情怀等有所质疑,我写过一篇《诸多质疑如何熬成了一锅粥》,有兴趣的读者可以看看。我希望谈徽州复名不是过眼云烟,而是让更多年轻人参与进来。

南都:接下来,你还有什么写作和研究计划吗?

李辉:去年我的《封面中国》写完了1966至1978年,算是告一段落。今年主要写“藏与跋”,借收藏品写一些人物。我有个系列计划,想写一组民间的文物保护故事。目前完成的有两篇,《世上已无张佐周,何时再唱石门颂?》,写抗战前夕汉中“石门颂”的保护;《乡贤何在,文脉谁续?》,写福建安溪文庙的保护。这些事情不那么容易写。尽量做吧,做多少,是多少。

![>西工大李辉 李辉[西北工业大学教授]](https://pic.bilezu.com/upload/c/48/c48a2911bef5695447e88c17daadfa77_thumb.jpg)