体国经野周振鹤 周振鹤 | 体国经野的历程

行政区划史的研究不单纯是历史学科之事,而实际上是处在历史与地理的交叉范围中,或者说,从历时的线索看来,具有历史学的性质,而从共时的平面看来,则具地理学的性质,可以看作是某一时段甚至某一年代的行政区划地理,也可以称为行政地理或政区地理。

这种纵看是历史、横看为地理的研究,显然具有自然科学的性质。它不但要求研究者要对史料进行穷尽式的搜集、排比、整理,还要求他们在史料不足的情况下,恰当运用逻辑推理来弥缝历史链条的缺环,以复原变迁过程的原貌。

这种原貌因为要体现在地理方面,就不便留下空白的区域。此外,由于行政区划的变迁与政治过程密切相关,所以这一研究又与政治学有所关联,尤其在理解变迁原因时,政治学的解释是不可或缺的。

因此至少要横断这样三门学科的行政区划史研究,历来相对冷寂: 除了历史地理学者以外,涉足的人较少,即使在历史地理学科中,专门研究行政区划变迁的,也为数不多。虽然从清代乾嘉学派以来,有不少人从事个别的政区变迁问题的研究,但考证功夫做得最出色的也只有钱大昕与王国维两人,有些人或自以为对地理有研究,其他行外的人也对之这么看,其实并不见得真正懂得政区地理变迁。

当然从20世纪30年代以来,这种情况大有改观,但历史政区地理始终不是一个热门的学科分支,这一点在本套通史《总论》的相关章节中将详述。

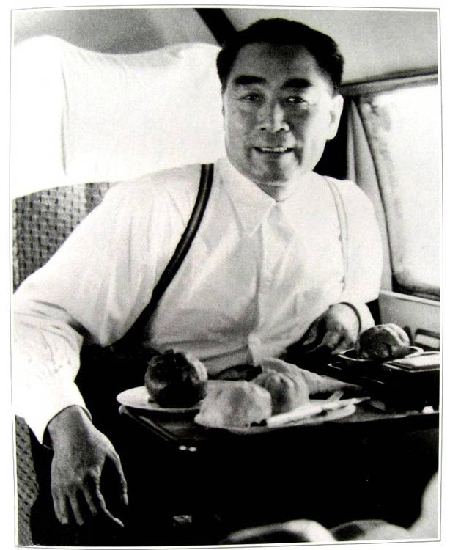

周先生闲时最爱逛世界各地的旧书摊

由于历史撰写的局限性,人们对人类社会活动的记录总是有选择的,例如在中国主要是记载帝王将相的政治活动,而很少述及一般的社会事件。而且与历史上发生的所有事件相比,能够记录下来的只是很小的一部分。这样偏颇的记载,经过长时期的消磨,能够流传至今的就更少了。

尤其因为历史学家著史的观点不一,所要保留的不是所有历史事实而是他认为重要的东西。如司马迁一部《史记》彪炳千秋,但他并不只是记载史实,而是要通过历史的编纂来达到“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的目的。

所以他对历史事实的记载有所选择,有所取舍,如他虽为秦始皇立本纪,但对于秦统一天下之后如何划分全国的行政区划,只有简单的一句话:“分天下为三十六郡,郡置守、尉、监。

”至于这三十六郡是哪些,如何分布,则不及一语,以至后世学者为了复原秦郡面貌而长期聚讼纷纭。除了史料残缺的遗憾外,还有记载矛盾的现象,这种矛盾现象有时使历史学家们手足无措,或者急于弥缝调和这一矛盾,而作出随意解释,或者简单地判定某一记载为误,进而草率修改原始文献,以符合自己的解释。

这种矛盾的记载,以《汉书》中有关象郡沿革的两段文字最为典型。该书的《昭帝本纪》记载: 元凤五年,“罢象郡,分属郁林、牂柯”。

而《地理志》却说:“日南郡,故秦象郡。”若依前者,则象郡直到西汉中期还存在,其地在今广西、贵州一带,而依后者,则只有秦代才存在象郡,而且其南境直到今越南中部。两条记载大相径庭,哪一条靠得住呢?

《秦汉卷》所载汉文帝二年雁门郡、定襄郡示意图

要而言之,本书所要解决的问题首要在技术层面,亦即强调过程的重要性,换言之,不作过多的价值评判,而重在复原历史面貌,但本书的《总论》在总结二千余年行政区划变迁全过程时,将提出主编个人对政区变迁原因与规律的基本思路,在具体复原各个历史时期政区变迁面貌时,虽然也牵涉到诸多制度问题,也要指出变迁的原因,但大都不作鉴往知来的哲学思考,也不全面接触规律性的判断。

这或者可以看作一种折中的思路,既不是史料学派,也不是史观学派,希望能对历史哲学家与进行政治制度改革的实践者有参考作用。

这样的书正如前人所说是“可以考证而不可以讽诵,质而无文,人所厌观”,只可能有专门的读者,而不会成为流行读物。本书作者同人虽关心未来政治改革走向,但不作盲目的推测而只是作可能的建议。

而在这当中,最希望达到的目的是对历史学研究本身能起基础性的建设作用。在国外的研究者中,已注意到行政地理因素对于历史事件所起的作用,因此《剑桥中国秦汉史》在西汉部分画了不少历史地图,以说明如吴楚七国之乱这样的历史事件的地理背景。

这样的思路无疑是非常正确的。因为在经过文帝“众建诸侯而少其力”的政策之后,汉初诸侯王国的封域已经被强制划小,因此吴楚之乱号称七国,其实这七国疆域的总和只不过汉初两三国的范围而已,反叛力量并不大。

然而由于地理考证是一项专门性很强的研究工作,因此很遗憾的是,除了一幅以外,这些地图都画得不正确,也就是说没有复原当时行政地理的真实面貌,于是对事件发生的背景的理解也就不够真实可靠,从而影响其说明分析原因的力度。

周振鹤与谭其骧先生(1991年)

本书本应该由先师谭其骧先生主编,他是中国历史地理学的奠基人之一,无论在历史自然地理还是历史人文地理方面都取得了空前的与权威的成就,在疆域政区变迁史方面,他的成就尤其独特。他具有严密的逻辑思维,擅长利用人所常见的材料得出人所不见的事实来,他所主编的《中国历史地图集》是目前政区变迁史体现在地图方面的最高成就。

如果天假以年,他本来会先写出一部以朝代为标尺的行政区划变迁史的。事实上,十几年前他为《简明中国历史地图集》所写的图说,已具备最简练的中国疆域行政区划简史的意味。

而且先师在世时已开始指导断代政区地理,即朝代内部政区变迁的研究,如果各个断代的研究完成,就是行政区划通史的成功。可惜先师于1992年遽归道山,留下永远无法弥补的遗憾。

我在先师指导下作了西汉政区地理研究,自己也指导学生作过同类的研究,深知这一工作的重要与艰难。以重要性而言,先贤已经指出,地理是历史学的“四把钥匙”之一,这里的地理指的主要就是疆域政区,而这把地理钥匙并不好掌握。

马王堆汉墓出土以后,不少学者撰文讨论西汉长沙国的范围,但都以《汉书·地理志》所载的十三县为说,却不知该汉墓营造时的长沙国比《地理志》所载大了一倍有余。而要考证得出此结论,正是艰难之所在。

马王堆三号汉墓出土地形图复原图

近二三十年以来,学术界所取得的成果是有目共睹的,在专门史方面,不少冷僻课题或琐细的方向都有人从事研究,但于行政区划变迁史方面仍然相当寂寞。这一课题在过去就已被归入繁琐考证的领域,因为如果没有坐冷板凳的功夫,是难于出成果的,即使有了这个功夫,没有基本的素养也还是不能成功。

谭其骧师曾经说过,历史地理学界许多人看不上沿革考证,而恰恰这些人始终没有过好这一关。从事历史学研究的人,都不能脱离考证工作,而沿革地理的考证又是其中之难点,常常是投入甚多而产出颇少,因此除了研究者的个人兴趣以外,没有其他动力可以鼓励他们去从事这项既需要锲而不舍而又不能立竿见影的工作。

更何况这项研究历来还被人认作没有实用价值,一两千年以前的政区面貌与今天的社会主义建设又有什么关系?这就是尽管近年来各项学术研究成果累累,而政区史研究仍然空白的原因。

周振鹤主编《中国行政区划通史》,复旦大学出版社