巫鸿三星堆 楚史书《梼杌》的名源与三星堆青铜人头像性质考

楚史书《梼杌》的名源与三星堆青铜人头像性质考

作者:王晖《孟子·离娄下》所记楚国史书称名为《梼杌》,楚国的史书为什么称为《梼杌》?前人说法不一。笔者把三星堆出土青铜器人头像、立人像的用途,与同样说法纷纭的《孟子·离娄下》所记楚国史书《梼杌》的性质及“梼杌”名源、形制结合起来考察,则使我们看到它们之间的内在联系。

“梼杌”是长江流域巴蜀楚地以断木做成的先祖祭主之状,而青铜立人像是木质先祖祭主的仿制品,青铜人头像用青铜做成再套在断木之上的先祖祭主。这不仅有利于我们弄清楚青铜立人像和青铜人头像的性质,而且也能够帮助我们理解古文献中春秋战国时期楚国的史书为何称之为“梼杌”的原因。

一、“梼杌”名源与三星堆青铜立人及人头像形制考《孟子·离娄下》曾云:“王者之迹熄而诗亡,诗亡然后春秋作。

晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,一也。”孟子在此说春秋战国时各国史书通名为“春秋”,但晋国楚国还有自己的特殊名称,晋称之为《乘》,楚称之为《梼杌》。楚国的史书为何称《梼杌》?古人主要有两种解释一)赵岐等学者认为是用来记述恶人恶行的史书。

赵岐《孟子章句·离娄下》云:“梼杌者,嚣凶之类,兴于记恶之戒,因以为名。”赵岐认为梼杌是“嚣凶之类”用来“记恶”,后来许多学者都沿袭了此说。

(二)吴承志认为“梼杌”作为史书名称本为《春秋》,也就是《韩非子·备内》中的《桃左春秋》,省略而讹为“梼杌”;其本义是“断木”,引申为用于书写的木牒。我们认为,赵岐的说法是不对的,而吴承志的说法则有对有错。

先秦时期的“梼杌”有三个含义,一是楚国的史书名称,此见于上言《孟子·离娄下》。二是凶狠动物之名,此见于旧题汉东方朔《神异经·西荒经》。三是古史传说中“梼杌”与浑敦、穷奇、饕餮均为凶人,后被流放到西方,居于西方的允姓先祖。

据《孟子·离娄下》所说,春秋战国时期各国的史书各有自己的异名,晋国史书叫《乘》,楚叫《梼杌》,鲁叫《春秋》。但按照《墨子·明鬼下》所言其时有“周之《春秋》”、“燕之《春秋》”、“宋之《春秋》”、“齐之《春秋》”,《国语·楚语上》申叔时也说“教之《春秋》,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心”,可见“春秋”实际上也是春秋战国时期各国史书的通名。

如果按照赵岐《孟子·离娄下》所说,楚国史书《杌》是专门记载“嚣凶之类,兴于记恶之戒”,难道楚国史书只记述楚凶顽坏人而不记载其他的人与事吗?这显然是既不现实也不可能的。

《楚语上》申叔时说用《春秋》来教育当时的贵族子弟,其目的是“耸善而抑恶”,这应该是结合楚国的实际情况来说的。

这也说明楚国的史书也是有善有恶,不是全都是恶人恶行。不全是恶人恶行,怎么能用《梼杌》这样的“嚣凶之类”去作为“记恶之戒(诫)”呢?笔者以为,赵岐及后来附和的学者是望文生义:因为这是按照古史传说时代谓四凶族之一的“梼杌”是恶人,便认为楚史书《梼杌》也就是专门记述恶人之书了。

实际上它们可能仅仅名称相同罢了。清人吴承志《横阳札记》卷十对《梼杌》作了新的解释,他说:《(孟子)章句》解“楚之《杌》”云:“梼杌者,嚣凶之类,兴于记恶之戒,因以为名。

”亦非。《说文·木部》“梼”篆解云:“断木也。从木,寿声。《春秋传》曰‘梼梼 ’。”“ 梼”篆解云:“断也。

从木,出声。读若《尔雅》梼‘无前足’之梼”。“梼杌”正文当作“梼梼”。《韩子·备内篇》:“故《桃左春秋》曰:‘人主之疾死者,不能处半,人主弗知,则乱多资。’”“桃左”即“梼梼”:“桃”、“梼”字通,“梼”借作“屈”,草书为“梼”,因误为“左”。

《梼梼春秋》本四字为名,《孟子》避与下《春秋》之文复,省二字。“梼梼”本义为“断木”,施于《春秋》,当是木牒代竹简,因之立名。古时竹简与木札依字数分别为用,百名以上书于策,不及百名书于方。

史记字多应书于竹简。楚国无策,以木为牒,与他国不同,是以别谓之《梼梼》也。这一段话有对有错。对的是,他把楚国史书“梼杌”是“梼梼”,本义是《说文》所说的断木;并认为《韩非子·备内》中的《桃左春秋》本应是《梼梼春秋》,梼、桃字通,“梼”借作“屈”,草书、左形体相近而误写“屈”为“左”。

这是对的。但他解释本为“断木”之义的“梼梼”何以成为楚国史书名称的原因时说,这是因用竹简书写史书长文,用木牒书写史书短文;并且楚国无竹简之“策”,便只有用木牒来记录历史了,便用木牒之义的“梼梼”来代替楚国史书的名称了。

吴氏所说只是想当然之辞,楚国的实际情况与他所言正好相反。其言不当有二:一是吴氏的概念有偷换之嫌。

“梼梼”本义是“断木”,与书写历史的“木牒”并非一词,二者缺乏必然的关系。二是春秋战国时多用竹简作为书写历史的工具,很少用木牍。现在在过去的楚国大地上出土的也多是竹简,木牍很少;而且特别是楚国地处南方,其地多竹;竹子作简用于书写远比把木头制成木牍要容易得多,舍弃常见、好用且容易削刮处理的竹简,而去用不易处治的木牒,显然不合情理。

何况现在考古发现的实际情况也证明了出土的竹简多在楚国之地。

笔者认为楚国史书称“梼杌”或“梼梼”,是使用本义为“断木”的义项。依据《说文》古字词书来看“梼杌”同“梼梼”,应是“断木”之义,也就是整个圆木未破析的浑木之状。《说文》木部“梼”下云:“梼梼,断木也。

从木,寿声。《春秋传》曰‘梼梼 ’。”《说文》木部“梼”下亦云:“梼梼也。”段玉裁注云:“今人谓木头为梼梼,于古义未远也。”清人桂馥也说:“楚之梼杌,借杌字,当作‘梼梼 ’。《说文》:‘梼,断也。

梼,断木也。’引《春秋传》‘梼梼 ’。徐锴《系传》:‘梼之言兀也。梼梼,短木。’”笔者认为“梼杌”或“梼梼”与“梼”、“梼”之义相近。《说文》木部云“梼,梼木未析也”;又云“梼,梼木薪也”。

这就是说“梼杌”(梼梼)、“梼”、“梼”都是从树上截断而加以修整的浑木,亦即圆木。那么,作为浑木或圆木的“梼杌”、“梼梼”与楚国的史书有什么关系呢?笔者是在数次参观了三星堆青铜神像及其它巴蜀文化圈出土的玉人像后,受到了一些启发。

四川广汉三星堆出土的青铜器人头像及青铜立人像,其形制是其他地方的考古发掘中所未见的;而它们的性质与作用自出土以来便有种种不同说法。对于铜立人,有的说是大巫师的形象,有的说是王者的形象,也有人说是大巫师兼王者的形象;但是更多的认为是巫师或祭司之类的神职人员。

至于三星堆青铜人头像,多数学者称之为神巫、群巫;也有学者把纵目青铜人头像称之为“神”,其他青铜人头像称之为“巫”,把蹲式的铜人称之为“人”;还有学者称之为各级巫师与官吏,把小铜人像称之为各阶层各民族参加祭祀者;等等。

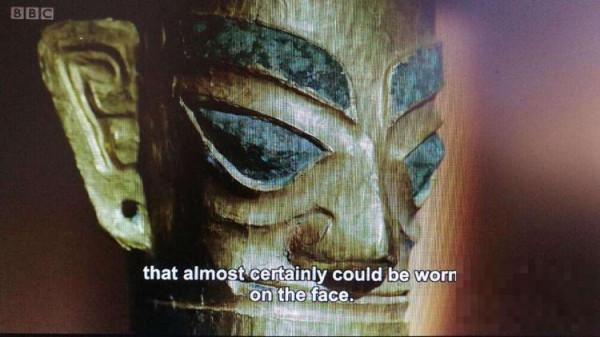

三星堆许多青铜神像头顶部是平的,底部或做成钢笔形状,或做成圆桶状,或做成半圆状,我认为这些形状的青铜人头像就是为了要套在一个圆木形的柱子上。

有的半圆状头像的两边耳朵上或头顶部还有小孔,可能是为了固定头像用的。也就是说,这些头像为了是要套在木柱上而制作的。特别是汉代汉白玉做成的大半身人像在四川省原博物馆里第二陈列室中,其典型特征是头像顶部像用刀子削去了一样,有的头顶部还凹陷下去,与三星堆青铜人头像有惊人的相似。

以至于有的学者参观了后,感叹地说:“这就好像又回到了三星堆博物馆中!”根据这种情况,笔者推测早期蜀人立人像是用木头做成的,可能就是用一块圆木做成的。

所以楚地及巴蜀称之为“梼杌”或“梼梼”,亦即《说文》所说的“断木”,也就是浑木。而且这种推测得到了有力的证明。2006年4月在四川成都民族饭店召开的由中国先秦史学会和四川师范大学巴蜀文化研究中心主办的“巴蜀文化与中国文明起源研讨会”上,就有数位学者高兴地向笔者说道新近在成都市金沙遗址出土了木雕彩绘人头像(详后),证实了笔者的推测。

后来虽然用青铜做成人头像,但因是要套在木柱上,所以许多青铜人头像头部是平的,面部头顶与下巴的大小也基本是一致的。

甚至做成一块完整的人像,但仍然保留了早期用木头制作人像的特征。这些套在木柱上的青铜人头像是干什么的?早期用木柱做成人像又是干什么的?这是我们需要继续探讨的问题。

二、“梼杌”、三星堆青铜人头像与巴蜀楚地断木状的先祖祭主笔者认为“梼杌(梼梼)”及三星堆博物馆中青铜器人头像其实都是蜀国先君先王的神像宗主。

要认识四川三星堆青铜人头像的性质,首先需要了解中原地区与南方诸侯方国宗庙祭主形状的异同情况。概括地说,先秦时期黄河流域诸侯方国宗庙祭主是四方木柱或石柱;而南方长江流域诸侯方国的宗庙祖先神神主是圆木桩或木柱,巴蜀楚人断木而成的圆木桩做成祖先神神主,同时也以断木的圆木桩之名来命名这些祖先神神主也叫“梼杌(梼梼)”。

先秦时期黄河流域的中原国家祖先神灵崇拜是以四方木柱或石柱做成“宗主(梼)”形状来祭祀。

先秦中原地区天子与诸侯士大夫宗庙宗主之形及天子祀天地四方神的“神明”木主相似,均做成四方木的形状。“示”在商周甲骨金文中就像祭坛的形状,甲骨金文中“宗”从“宀”从“示”,表示房屋内有神示祭坛之状。

其实这种祭坛或称“示”,或称作“主”。《史记·殷本纪》中殷人先公有“主壬”、“主癸”,在殷墟卜辞中就作“示壬”(《合集》938)、“示癸”(《合集》2386),说明“主”、“示”二字的词义是相同的。

《谷梁传》文公三年:“丁丑,作僖公主。作,为也。为僖公主也。立主,丧主于虞,吉主于练。作僖公主,讥其后也。作主坏庙,有时日于练焉。”范宁注云:“为僖公庙作主也。主盖神之所冯依,其状正方,穿中央达四方。

天子长尺二寸,诸侯长一尺。”《说文解字》示部云:“梼,宗庙主也。《周礼》有‘郊宗石室’。一曰大夫以石为主。”或以木为主,此即“梼”。《说文解字》宀部:“梼,宗庙梼梼也。”而宗主之状正是做成四方木或四方石之形。

清段玉裁《说文解字注》“梼”字下注引许慎《五经要义》云:“木主之状四方,穿中央以达四方。……《春秋左氏传》‘典司宗’梼。”先秦时期中原地区不仅在宗庙中设立祭祀先祖的宗主,是用木或石头做成四方木柱或石柱形状;而且周礼中祭祀天地四方之神的神主“方明”也是这样的形状。

《仪礼·觐礼》云:“诸侯觐于天子……坛十有二寻,深四尺,加方明于其上。方明者,木也,方四尺。设六色:东方青,南方赤,西方白,北方黑,上玄,下黄。

……反,祀方明。”“方明”是象征天地四方之神的神主,故四方象征东南西北四方,上下象征天地二方,并以六色设于上下及东南西北六方。汉郑玄注《仪礼·觐礼》云:“方明者,上下四方神明之象也。上下四方之神者,所谓神明者也。

会同而盟,明神监之,则谓之天之司盟。有象者,犹宗庙之有主乎?”从三星堆青铜神像及其它巴蜀文化圈出土的玉人像来看,春秋战国楚人史书称《梼杌》或《桃左春秋》,实际上是与祖先神灵崇拜有关。

学者或以为三星堆青铜神像是蜀国国君,或以为是蜀国巫师,或以为是蜀王兼巫师。但笔者认为这些神像应是蜀国先君先王的神像宗主。这些蜀人先祖青铜头像,上部与下部的大小绝大多数是一致的,底部为一个圆管状,有的头像还有一个自来水三角钢笔状的部分。

我们认为这种形状的青铜器人头像用来装在木桩或木柱上的先祖形象,这种木柱或木桩应该就是“断木”的“梼杌”或“梼梼”。汉代四川一带的蜀人用汉白玉做成的半身人像也应是用这种断木桩形的“梼杌”(梼梼)做成的。

三星堆青铜人头像的头饰和面部各不相同,大概是模拟传说中蜀人先祖——蜀国历史上先君先王的形状做成的。如前所说,蜀国在用青铜制作先祖先君头像之前,可能还有一个直接用木头或木桩做成先君先王形状的一个时期。

后来可能用青铜材料做成头像,然后再把头像套在木柱或木桩上,而下部有圆形的管头,就是为了方便套在木桩或木柱上。而最初的木桩或木柱就是“梼杌”(梼梼),这是长江中上游地区祭祀先祖的特色。

南方楚国及巴蜀文化地区却以浑木做成先祖的祭祀宗主来祭祀,记载这些先祖神灵的历史便叫做“梼杌”(梼梼)。最初应了无贬义,而且有十分浓厚的祖先神崇拜的宗教色彩。这就像北方黄河流域诸侯方国的情况一样,是用方形木桩或方形石柱来作为先祖的灵位,称之为宗庙的“梼”或“梼”,秦汉之后则做成先祖牌位,供后人在祭祀时作为先祖神灵归来的凭依物。

有幸的是,笔者的这种推测目前刚好有实物可供印证。21世纪初在成都市北郊金沙遗址出土了相当于殷墟时期的木雕彩绘人头像,发掘者称之为“神人头像”。

这件人头像通高79厘米,宽19.9厘米,是由一块整木制成。通体向前弯曲。木人头像分为上下两节。木人头像雕刻在上节,上面分别涂有暗黄色、红色(朱砂)、黄色、黑色四种颜色,以暗黄色和朱砂为主。

木质人头像表情狰狞,给人以威严、肃穆之感。木人头像的下节部分犹如一把尖刀,在靠上处有三个椭圆形小孔。下节部分制作粗糙,很显然是不可能暴露在外的。

再结合其形状看,这一部分很可能是要插入到某个东西之内,其上的三个孔可能是使其更加稳固的系孔。发掘报告者也指出木雕彩绘人头像与三星堆青铜人头像的功用、性质可能是一样的,但是形象以及使用的方法不同:“木雕彩绘人头像是插在某个东西之上的;而三星堆青铜人头像中空,应是套在某个东西上的”。

这也和笔者所推测的三星堆青铜人头像是套在圆木桩上作为宗庙祭主上的说法相同,而金沙遗址木雕彩绘人头像笔者认为应是插在某个宗庙祭坛上作为先祖祭祀神主的。

但中原地区早期可能也曾有做成先祖的神象去进行祭祀的情况。古史传说资料中有所谓“黄帝四面”的神话故事,据《太平御览》卷七九《皇王部四》引《尸子》佚文,可知这一故事被孔子转化为人们理性可接受的历史事实,孔子对“四面”的理解是“取合己者四人,使治四方”。

孔子此说与《吕氏春秋·本味》“黄帝立四面”及高诱注的说法是相同的,而更晚一些的《魏略》中则解释成“黄帝建四面之号”。

因此近现代许多学者都指出这是把神话传说转化为历史的一种工作。上一世纪70年代湖南长沙马王堆三号墓出土的帛书《黄帝书》中有《十六经·立命》为我们提供了较早且较完整的有关“黄帝四面”的神话传说故事:昔者黄宗(帝)质始好信,作自为象(像),方四面,傅一心。

四达自中,前参后参,左参右参,践立(位)履参,是以能为天下宗。吾受命于天,定立(位)于地,成名于人。唯余一人□乃肥(配)天,乃立王三公。

马王堆三号墓帛书《黄帝书》所记“黄帝四面”的故事是比较完整的,也是没有歧义的。我们认为,帛书《黄帝书》中所言黄帝“方四面”既不是真实的黄帝面像是“四面”,也不是派使臣四人出使四方进行治理。马王堆帛书《黄帝书·十六经》中其它均作“黄帝”,只有此处作“黄宗”。

“黄宗”就是黄帝的宗主,这与下文“能为天下宗”是遥相呼应的。“黄宗”就是上引《十六经·立□》中所述的主人公“黄帝”,“作自为象,方四面,傅(附)一心”,是说黄帝之宗所作的神主形象,是方方正正的四张面孔,归附于一颗指挥着人们行为的心。

“作自为象”十分明确地表明“方四面”是黄帝自己为自己作出的宗主形象。这就是说,传说中黄帝自己做成的四方状宗主上刻画有自己的形状。

由于黄帝宗主为四方木,其上还有其形象,后来便产生了“黄帝四面”的神话传说。以此看来,大概早期黄河中游一带的中原地区古史传说时期也有做成祭祀用的宗庙,虽然是四方木形状,但也有先祖形状模样的面部。

而后来就只有宗庙祭主而无面目形状了。到了青铜器时代,巴蜀文化地区的国家和部族便以青铜仿照原来浑木做成先祖先祖立人像和青铜先祖头像并套在圆木柱上来进行祭祀。这就是三星堆遗址及其他巴蜀文化区域中出土的青铜或玉制神像何以头上部像是齐齐截断并略凹下去的原因,也应是一些青铜神像能够套在木柱上的原因。

我们从三星堆青铜人头像的形状,探讨了它们和先秦时期黄河流域中原诸侯方国宗庙祭主虽然形状不同,但它们的功能与性质是相同的:应是陈放在宗庙中供后人去进行祭祀并祈福求佑的。

但它们是套在圆木木桩或木柱上,所以它们也就被人们用当时语言中称这些从树木上截的圆木桩为“梼杌”(梼梼)。正如我们前面所分析的,在青铜做成人头像、人像之前,可能就是直接用圆木桩做成祭主之状。

可能当初长江中游的部落或方国所用圆木桩或木柱做成祭主后,在上面也做一些简单的刻画,表示某一先祖的神主。但因为是用圆木柱木桩做成的,也就直接用表示圆木桩的“梼杌”(梼梼)来称呼它们。

“梼杌”(梼梼)应是中性词,是没有褒贬之义的。所谓的恶名应是中原诸侯方国强加给的。这就像“混沌(浑沌、浑敦)”一词,最初也是中性词,所以《庄子·应帝王》中用来称呼“中央之帝”——黄帝及其后人的,显然是褒义性的;但《左传》文公十八年中“浑敦”是指帝鸿氏的“不才子”,杜预注云“浑敦,不开通之貌”,明显是贬义了。

这也体现了不同地区对异族异地风俗习惯的排斥心理。特别需要指出的是,三星堆青铜人头像中有一些只是头部的一半,甚至还缺少头顶部分,我们姑且称之为半卷的“瓦形”人头像,如前面所举的附图1(编号:K2②:33)和附图2(编号:K1:5)。

不少学者把这种人头像称之为“面具”,甚至现在已经成为一种比较普遍的说法。

但是这种说法是不对的。因为目前我们在考古发掘中所见到的青铜面具,一般都是有眼睛、口的地方都要留出空来,以便人能呼吸。但这些青铜人头像面部都浑然一体,眼睛、口都未留出孔隙。

恐怕不是一般的面具。我们认为这种青铜“瓦形”人头像和那些完整的人头像一样,也是被固定在圆木柱或圆木桩上作为蜀人先祖的祭主。特别是附图4,半卷的“瓦形”人头像上有两个突出的眼睛,学术界不少学者都认为这就是蜀人先祖蚕从,是对的。

《华阳国志·蜀志》说:“有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王。……故俗以石棺、石椁为纵目人冢也。”既然这突目“瓦形”人头像是蜀人先祖蚕从,那么再称之为“突目青铜面具”就不合适了。

从眼睛突出的“瓦形”人头像是蜀人先祖蚕从看,其他“瓦形”人头像也都是蜀人先祖。笔者建议把这种青铜人头像仍与其他完整的人头像一样,称之为“青铜先祖人头像”。三、先秦时期史书的特点与三星堆青铜人头像的性质我们还需要讨论的是,先秦南方长江流域诸侯方国把宗庙祭主称为“梼杌”(梼梼)是圆木桩形状特征而命名的,为什么又用来作为南方诸侯方国史书的名称呢?或者说,长江中游流域的巴蜀人、楚人以圆木桩“梼杌”(梼梼)来作为他们宗庙中的祭主,这与楚国史书称《杌》有什么关系呢?我们认为,楚国的史书之所以称《梼杌》,是与早期史书的特点有关。

因为春秋时期各国的史书都是编年体春秋类的史书,这类史书不仅是按照国君在位的先后次序及其在位的年代来排列,而且这类史书记载的历史事件一般都是围绕国君而展开的。

唐代刘知几对这类史书的特点进行了总结和评价,《史通·二体》说:系日月而为次,列时岁以相续,中国外夷,同年共世,莫不备载其事,形于目前;理尽一言,语无重出。

此其所以为长也。至于贤士贞女,高才俊德,事当冲要者,其人有关国政,必盱衡而备言;迹在沈冥者,其人无预国事。不枉道而详说。如绛县之老,杞梁之妻,或以酬晋卿而获记,或以对齐君而见录。

冲要故也,其用贤如柳惠,仁若颜回,终不得彰其名氏,显其言行。沈冥故也,故论其细也,则纤芥无遗,语其粗也,则丘山是弃。此其所以为短也。春秋这类编年体史书因为是按照国君在位之年、时节、月日排列的,所以所记历吏事件从不重复,时间线索也十分清晰;但是因为春秋这类史书只记载与国君有关的特别是国君身边发生的人和事,这些事件有一些是大事,但是也有极其琐碎的小事。

有一些离国君比较远的人物和事件,再大也在这样的史书中反映不出来。

这就是春秋类编年体史书的严重缺点,以至于像春秋时期柳下惠、颜回这样的重要人物,因与国君没有发生过直接的关系,故在鲁国《春秋》中始终没有得到反映。可以说,春秋类史书只要记载清楚国君及其国君周围发生的相关人物和事件就行了。

拿后来纪传体史书来说,内容只是“本纪”那一部分。这样,我们也就可以明白为什么楚国用本义是圆木柱的“梼杌”(梼梼)来命名的原因了,因为楚国的先祖祭主是用圆木柱的“梼杌”(梼梼)做成的,所以就用祭主所用材料来命名其先祖,因为春秋时期史书的特点是以记述国君为主的,等于后来《史记》的《高祖本纪》、《吕太后本纪》、《孝文本纪》等,所以用那些作为先祖神灵的祭主也就可以表示其先祖,便把他们的史书也称作《梼杌》(梼梼)了。

不过最初这类史书可能是像《韩非子·备内》中的《桃左春秋》那样,应称作《梼杌春秋》,《孟子·离娄下》所说的《梼杌》可能是省略。《梼杌春秋》其义实际上就是“先祖们的历史”,可见楚国史书的名义还是十分清楚明确的。

(图略)本文为国家社会科学基金项目(02BZS017)及教育部十五规划人文社会科学基金项目(01JA770040)的内容之一王晖,陕西师范大学历史文化学院源自:《史学史研究》2007年第4期