刘大鹏退想斋日记 潘宇 干春松:一个乡绅的心情——以《退想斋日记》为案例(上)

在前一章我们从理性与情感、思想与行为前后变化的路径考量了绅士/知识阶层面对制度结构变革所产生的群体性的社会文化心理的危机。选取了严复、康有为、梁启超、王国维等人作为案例作分析,他们要么是维新变法的主将,要么是思想界的巨擘。

他们属于绅士/知识阶层中的上层精英分子,在思想和行动等诸多方面推动了包括科举制度在内的一系列制度变革。比如,严复认为当时的中国不变法则亡,而变法的当务之急就是先废科举,因为科举与新学不能并存。

严复在《救亡决论》一文中对八股进行了批评,指出了八股对社会的危害。他说,八股之害在于使天下无人才,并从知识、道德、社会后果等方面指出其危害如下:一曰锢智慧;二曰坏心术;三曰滋游手。而梁启超更是历陈科举制度的流弊与危害,并于光绪二十四年(1898年)联络在京参加会试的举人,公车上书,请求变通科举。[1]同时,梁启超、严复和王国维也是全面向国内介绍西方思想的先驱。

本项个案研究则试图将着眼点转移到较为边缘性的绅士群体,主要根据晚清时期山西省太原县举人刘大鹏所著的《退想斋日记》[2]作为背景文献,来考察分析科举制废除对一个身处内地并基本以耕读为业的乡绅个人生活的直接影响,通过这位乡绅之眼之口透视科举制废除及四民社会解体所引起的社会结构变迁给传统士人带来的心理冲击,力图从个体层面、感性层面来印证我们前面对这一问题的分析和论证。

这两类个案所代表的是绅士/知识阶层中不同类型的人,严复、康、梁等人和刘大鹏虽然有着不同的人生经历,但是面对外力冲击下的社会结构变迁,他们也具有一些共同的心理特,如角色困惑和其他心理矛盾,所不同的是前者更能顺应时代的发展,不断进行自我调适,心理承受能力与时俱进地增强;而后者“目之所见,耳之所闻,种种事件,无一不违本心”[3],始终不能适应社会的变迁。

一、刘大鹏及其日记的研究价值

1。《退想斋日记》的研究价值

选取刘大鹏及其《退想斋日记》做这项个案研究,是由于其所具有的独特的研究价值:

第一,作为长期深受儒家学说影响的传统士人,刘大鹏在科举制度废除前后的价值观念、人格特点、社会态度及行为模式具有一定的典型性与代表性,能够体现出与他同时代的那些居住在乡村、已经从事举业,而且年龄较大、家境较贫、不懂新学、不易改业的士人面对制度变迁而产生的社会心理变化。

《退想斋日记》的作者刘大鹏(字友凤,1857—1942年),是山西省太原县(现为太原市郊区)赤桥村人,他幼年从师受业,立志读四书五经求取功名,1878年考中秀才,1881年进太原县桐封书院,,第二年又进省城太原的崇修书院读书,1894年中举人,以后三次参加会试(1895、1898、1903年),均未中,科举制度即被废除。

从1886年起刘大鹏在山西省太谷县一富商家塾中任塾师近二十年,这正好是科举制废除前后的一二十年间。

刘大鹏1914年后回到家乡太原县,他当过县立小学校长,经营过小煤窑,并种有少量土地。刘氏一生居住在乡间,在地方上有一定的名望,但其生活空间并没囿于狭小的乡村,他曾在省内游历,包括省城太原,也到过河南开封(汴梁),并两次赴京参加会试;他曾任省谘议局议员,民国以后担任过县议会议长、县教育会副会长等职。

[4]作为下层士绅或“边缘士绅”[5]的刘大鹏所记录下来的与耕读生涯相关的社会心理及心态变化,能够给予我们许多从上层精英人物记录中所难见到的启示。

第二,刘氏从34岁(1891年)起开始写日记,直至1942年逝世连续记了51年,现存41年(其间缺1899年、1900年、1909年、1910年、1911年、1912年、1920年、1924年、1925年、1935年)。

从时间上看,日记记录的这一段时期恰好与我所要研究的历史时期(1890—1920年)相契合。由于刘大鹏记日记是从个人目的出发,自觉自愿写下的,即“积愤积恨,无处发泄,惟藉吟咏以泻一时之感慨,然虽笔之以册,不敢为外人道也”[6]。

因此,其内容是他内心真情实感的自然流露,不仅有对所经历的种种事件的描述,而且有作者个人的认知评价,表达了作者的社会态度。这一原始的个人文献对于研究刘大鹏个人及其这个时代的人们的思想、情感,理解人们的性格、行为,无疑具有很高的价值。

第三,刘大鹏的《退想斋日记》经过乔志强先生的选辑、标注由山西人民出版社于1990年出版。在长达半个世纪的日记中,记载了许多有价值的史料,从作者的视野和角度反映了晚清社会政治、经济、文化、社会生活的各个方面。

由于自己的亲身经历,在废除科举前后20年间的记述中关于科举考试的内容比较详尽。作者不但录存了考题,描述了试场的情况,而且对于书院及后来的学堂状况都有记述和议论,字里行间显现了刘氏对科举制度的眷恋不舍,表达了他强烈的今不如惜、生不逢时之感。

罗志田、何怀宏等学者已经注意到了刘氏日记对于研究科举制度及近代社会变迁的独特历史价值,但更多的内容还没有挖掘出来,没有从制度变革导致社会结构变化,从而引发社会心理变迁的角度,对日记进行社会学及社会心理学的分析。因此,选取刘大鹏及其日记作为个案也符合本论文的研究视角。

所不足的是整理出版的日记缺少连续记录的10年,同时由于刘大鹏所具有的价值取向及所处的社会地位,日记中带有他个人的主观偏见,不乏情绪化的言辞,从而或多或少地影响到了该文献资料的准确性、全面性和客观性,这是我们在研究过程中应该加以注意的问题。

2.本个案研究方法的思考

社会学研究中的个案研究有若干种,本个案研究有其特定的方式,采取文献研究法中的个案研究,而且用的是第一手文献——一个人的日记。首先要澄清的是文献法并不是一种资料收集方法,而是一种研究方式。即包括资料的收集方法和包括对这些资料的分析方法。

与其他研究方法不同的是所研究的资料来源不同。所谓文献,指的是包含我们希望加以研究的现象的任何信息形式。因其来源不同,通常把文献分为个人文献、官方文献和大众传播媒介三种。

从另一方面,又把文献分为原始文献(或称第一手文献)和第二手文献(二次文献)两种。原始文献指的是由亲身经历某一事件或行为的人所写的材料。第二手文献是利用别人的原始文献所编写或产生的新的文献资料。本研究的文献来源是第一手材料,是由当事人所写的第一手文献。

人们记日记的原因多种多样,但对于大多数人来讲,记日记主要是把每天所发生的、自己认为有兴趣的、有意义的事记录下来,一是抒发当时的感情,或是将来回忆过去的时光往事又会历历在目。或者通过记日记,达到自己跟自己进行交流、交谈的目的。

还有人则是将自己在日常生活中所触发的思想记录下来。由于日记是人们从纯粹的个人目的的出发,自觉自愿写下来的,其内容常常是人们内心思想的自然流露,而且它常常会按时间顺序持续相当长的一段时期。因此,日记对于研究人们的思想、感情,理解人们的行为、性格,无疑具有很高的价值。[7]

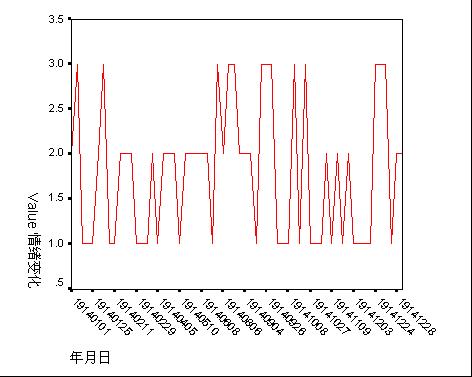

对刘大鹏日记的研究,除了文献分析的通常方法外,笔者还把刘氏的日记从第一篇开始通通阅读,直到最后一篇,分析他的内容、思想感受和深层心理结构的情感状况。尤其对其情绪变化给予了特别关注,因为在反复阅读中发现,刘氏日记中的情感表露自然、真切,喜怒哀乐尽跃然纸上,浸染在日记的文字符号中。

并且,尤为印象深刻的是,其中的情感流露状况与当时世上时事往往直接相关。比如在科举废除之时和之后他的情绪变化特别显著,甚至少有高兴、愉悦心态。

由此笔者想到通过刘氏日记中情感曲线来说明一个传统绅士对科举前后社会变迁的心理反应,进而揭示这一时代更多的人对社会动荡、变化的心理态势。在具体方法上,笔者把刘氏日记的每一篇所表露的情感状况分析后记录下来,如果这一天他日记流露好的心情就用3.

0表示;如果这一天日记无论如何也看不出情绪状况是高兴还是生气,就是说没什么情感反应就认为他处在心情平和状态,用2.0标识;如果这一天日记中流露出生气、怨恨、愤怒等,就认为他心情不好用1.0标识。然后编码输入电脑中的SPSS软件中,进行数据分析并绘图显示。

二、刘大鹏眼中科举废除前后的社会变迁

刘氏自1890年开始记日记 ,此时的中国随着中西交流的增多和工商业的发展,西方的器物和观念开始在内地出现和传播,作为立国之本的儒家思想及其他社会秩序受到怀疑,以士农工商四大群体为基本社会构成的传统社会结构,在自身演变的过程中已经出现危机,在西潮的冲击下拉开了变迁的序幕。

而此时的刘氏已在山西太谷县南席村一票号商人家任塾师。但他“初志本不愿教书”,因为其家“贫穷,只有薄田十数亩,不足养十口之家”,[8]全仗刘父在外经商的收入(刘父在太谷县经营木材生意)。刘氏自称“余家以耕读为业,不耕则糊口不足,不读则礼仪不知……。

”[9]因此,对身居相对富庶的内地,已经走上科举入仕之路,并视耕读传家为正途的刘大鹏在社会转型时心理特性的探讨,只能从他日记中所描述的与其安身立命息息相关的科举制度的变革以及由此而产生的社会结构的种种变化来分析说明。

1.从“创办学堂,变通科举”到“立停科举,推广学堂”

始于19世纪60年代的近代教育改革,以其核心内容科举制度的废除来划分,可以分为前后两个时期:前期从1862年洋务派创办第一个新式学堂——京师同文馆,派遣留学生到外国留学,到维新变法时期广设学堂,提倡西学,废除八股取士的标准,变通科举;后期从1905年9月(光绪三十一年八月)“谕立停科举以广学校”[10],到建立新学制,厘定教育宗旨,改革教育行政机构。

对这一系列力度不断加大的制度变革,刘大鹏在日记中将自己的经历及所见所闻做了记述。

由于家境“不甚宽绰有余”,刘氏在中举以前,即已出任塾师。但他对塾师这一社会身份始终不能认同,多次声明这只是“糊口”的生计而已。在他看来,“读书之士不能奋志青云,身登仕版,到后来入于教学一途,而以多得几修金为事,此亦可谓龌龊之极矣。

”[11] 因而他虽然深知科举仕进,“若登天然”,但仍汲汲于功名。1895年到京第一次参加会试,名落孙山之后他自我安慰说:“科名有定,岂在人谋,况吾省只取十名,下场者二百七、八十人乎。”[12]不过,这一次他发现“京都习尚写字为先,字好者人皆敬重,字丑者人都邈视,故为学之士,写字为第一要紧事,其次则读诗文,及诗赋,至于翻经阅史,则为余事也。”[13]

这一发现给刘大鹏留下了深刻印象,以至于一年半以后,他还在慨叹“京都凡取士,总以字为先,以诗赋为次,文艺又次之”,社会风气使“用功之士,写字为要务,一日之中写字功夫居其半,甚且有终日写字者”。[14]这也说明刘氏本人对于晚清八股试帖、尤重小楷的取士制度不甚了解,尽管这在当时的士人中应该是常识,由此可见刘氏家乡因“僻处偏隅”,信息之闭塞了。

导致刘大鹏在科举仕进的竞争中处于劣势的另一个重要原因,是“像刘大鹏这样从中国腹地山西出来的读书人,……因买不到‘新学’书籍,或买到而熟悉程度不够而竞争不过久读新学书籍的口岸士子。”[15]东南沿海与内陆地区发展的不同步性由此可见一斑。

刘氏于1895年到京应试后,才了解到口岸士人读的是什么书。第二年10月他请人从京城代买回一箱新学书籍,其中有贺长龄编的《皇朝经世文编》和葛子源编的《皇朝经世文续编》。刘大鹏用半年多的时间读了买回的“经世”文章之后,终于认识到“当此之时,中国之人竟以洋务为先,士子学西学以求胜人,此亦时势之使然也”(1897年5月18日)[16]。

科举不第的教训,京城应试时的耳闻目睹使刘氏明白:不学西学,很难“胜人”。

而随后他就听说“京师设算学科,二十人中取中一人。凡天下之习算学者,许到京应试。此新例也”(1897年5月30日)[17]。到1901年10月,刘氏发现“国家取士以通洋务、西学者为超特科,而孔孟之学不闻郑重焉”。[18]

实际上,晚清从变通科举到废除科举,取士的标准有一个变化的过程。上文已述,清代科举以儒家学说为基本内容,题目大多出自《四书》《五经》,同时重视楷法试帖。这种考试方法自19世纪60年代以后不断遭到社会的批评。(点击此处阅读下一页)