罗瑞卿之子罗宇 罗瑞卿之子忆父亲:弟弟因看不起农民孩子被责骂

罗箭,开国大将罗瑞卿的长子,中国人民解放军军事工程学院(以下简称哈军工)第一届原子能专业的毕业生,也是新中国自己培养出来的第一代核物理专家。退休前是解放军总装备部后勤部副政委,少将。

在接受“深读”专访时,罗箭回忆起与父亲有关的很多往事,不时地笑出声。看得出来,用这样的方式回忆自己的父亲,对于他来说,是一件愉快而又轻松的事情。

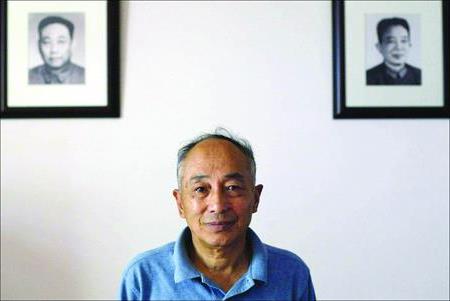

罗箭身后墙上挂着父亲罗瑞卿的照片

父亲年轻时就和电影里的“老炮儿”差不多

罗瑞卿,四川省南充市人,1906年出生,1929年参加中国工农红军,1955年被授予大将军衔,1959年4月任国务院副总理,9月任中共中央军委秘书长、人民解放军总参谋长、国防部副部长。 1978年,72岁的罗瑞卿赴德国治疗腿疾时,突发心肌梗塞不幸去世。

罗瑞卿身高一米八二,被毛主席称为“罗长子”。毛泽东就不止一次说过:“天塌下来怕什么,有罗长子顶着呢!”多年来,罗瑞卿一直在毛主席身旁担任安全保卫工作。

罗箭告诉“深读”,罗瑞卿对毛主席的感情非常深。1976年毛主席追悼会上,罗瑞卿受过伤的双腿刚刚能站立,但他坚持不让孩子搀扶,而是自己拄着双拐挪到毛主席的遗体旁,“久久端详,泣不成声”。

罗箭的家位于亚运村附近的一个小区中。78岁的他,精神矍铄,吐字清晰,叙事时思维严谨流畅。进入客厅,首先看到的就是墙上并排挂着的他父亲罗瑞卿和岳父林枫的相片。

罗箭是个细心的老人,他怕摄影记者坐小方凳拍照会不舒服,特地去拿了软的马扎过来。他也很时髦,用粉红色的手机,穿着横条的灰色毛衣,闲暇的时候会上网看新闻,知道现在很多流行的词语,看过电影《老炮儿》,说自己的父亲年轻时就和老炮儿差不多,“非常仗义”。

78岁的时髦老人闲暇的时候会上网看新闻

父母的婚礼上只有一锅鸡汤

罗瑞卿的老家在四川南充,受进步思想的影响,罗瑞卿20多岁就离开老家参加了中央红军。彼时的中国内忧外患,在那个年代,不少青年都怀着救国救民的想法,罗瑞卿也是其中之一。

郝治平,是罗瑞卿的夫人。他们二人,一个是抗大的教育长,一个是出身富裕人家的女战士,为了共同的理想与抱负,他们走到了一起。1936年,延安成为红军自己的根据地。而共产党全面抗战的主张更是吸引了大批的青年学生前往延安。郝治平是河南开封女师的学生。按说,女师毕业后应该在地方做老师,但当时,抗日战争已经全面爆发,做老师已然不可能,于是郝治平就想到了参军报国。

就这样,不满18岁的郝治平和一个女同学一起,先到了郑州。正是过年的时候,两个人在街头看见“抗日民族革命大学”的招生广告,就萌发了想去的念头。可同去的同学因父母不同意,只能回家了。郝治平只能一个人踩着大雪登上了向西的火车,前往运城的“抗日大学”。到了“抗日大学”后,她发现这个学校不是抗日的,而是在保卫阎锡山,她觉得不能在这里继续呆下去,于是就和几个同学商量着要投奔延安去。

几个学生历尽千辛万苦,渡过黄河,辗转到达了延安,成为中国人民抗日军事政治大学(以下简称抗大)的学生。罗瑞卿是当时抗大的教育长。

现在的电视剧都说谁追谁,但在抗日年代,怎么可能那么浪漫。“父亲觉得郝治平朝气蓬勃的。于是父亲就给郝治平写了一封信。”那时候,罗瑞卿和郝治平其实并没有太多接触。

罗箭说,在那个年代,写信基本都是谈学习、谈进步、互相鼓励。据说罗瑞卿写给郝治平的第一封信,内容非常严肃,通篇都是要求郝治平努力学习,政治进步等。“信的内容其实没什么,只是在这封信的最后,父亲落款的时候没有署名罗瑞卿,而是写了‘洛水清’三个字。”罗箭解释,那时红军长征的时候,军队中大部分都是南方人,毛主席叫父亲的名字,总是“水清啊水清”,久而久之,大家都知道“洛水清”就是罗瑞卿。

郝治平接到信后有些事情就心照不宣了。从写第一封信开始,两个人有了些交往。一天,罗瑞卿问郝治平:“你能不能和我结婚?”这样直白的问话,吓了郝治平一跳,“我还要上学呢,怎么也得毕业后才能考虑这个事情吧。”没想到,罗瑞卿很痛快:“好,我就等你到毕业。”一年后郝治平顺利毕业,没多久,她就答应了罗瑞卿的求婚。

毕业后的郝治平成为了抗大的女生队队长。一天,女生队的女同学们抱着郝治平的被子褥子,将她送进了罗瑞卿的窑洞。那天晚上,厨师在老乡那里买了一只鸡,炖了一锅鸡汤,他们请了一群朋友来喝了鸡汤,这就是他们的婚礼。“在那么艰苦的条件下,这场婚礼已经是相当浪漫的了。”罗箭说。

不知道抱着他的这个“叔叔”是谁

1938年,罗箭出生了。那时候,父母亲工作很忙,他们就把还没满月的罗箭托给了当地的老乡。罗箭记得自己的奶妈是卖豆腐的,家境尚好。那时候,奶妈刚有一个小女孩。“说好一个孩子吃一边奶,不够的话就喝豆浆。”

罗箭说,他在奶妈家的那段日子,都是母亲来看他,“我小的时候叫罗小卿。刚会说话的时候,妈妈去看我,老乡就说小卿妈来了,我也跟着学,‘小卿妈来了’,‘小卿妈来了’。”罗箭说,那时候,他哪里明白,小卿是谁啊,这个事情,总是会被母亲拿出来打趣。

3岁,是可以上保育院的年纪了,又黑又瘦的罗箭被接回到了父亲身边。但罗瑞卿依旧工作一直很忙。5岁前,罗箭对父亲这个称谓是完全陌生的,因为那几年,他基本上没有见过父亲。

“我对父亲第一次有印象是5岁那年,父亲从太行山回到延安,去保育院接我回家。”

那一年是1943年。罗箭说,当时的保育院在小砭沟,八路军总部在王家坪,这中间还有不短的距离。根据罗箭的描述,罗瑞卿为了尽快见到儿子,就从八路军总部借了一辆大卡车。到了保育院后,阿姨喊罗箭:“你爸爸来接你了。”

“在我的印象当中,爸爸是谁,没概念。我只看到一个穿着军装的大高个,一下子把我抱到了门口的卡车上。”罗箭说,当时的他根本没见过汽车,更没有坐过汽车。大卡车上有喇叭,喇叭一响,吓得他几次都差点跳起来。

“从小砭沟开到王家坪,我心里特别紧张。我不知道抱着我的这个‘叔叔’是谁。”罗箭说,到了王家坪后,他的两条腿都麻了,父亲扶着他站了好久,他才能慢慢地开始挪动,“这是我第一次接触父亲。”

坐在牲口上的筐里过黄河

当时的延安是被国民党承认的边区政府,幼儿园、小学、中学、大学、党校等都有,有自己的教育部等政府机构,也有最高法院和检察院。

1946年,胡宗南占领了延安,中央机关疏散了。毛主席留在了陕北,而罗箭等孩子们要跟随后勤机关撤到华北。

那么多的孩子,要怎么走呢?有人想了一个办法,征集一批老乡的牲口,每个牲口上两边各挂一个筐,一个筐坐一个孩子。有的牲口大,上面还要再坐一个孩子。就这样,20多个牲口编成一个队,筐里坐着一批孩子,老师和警卫员在下面走。从延安走到绥德,从吴堡过黄河,最后到达了西柏坡。

这一路上走了一个多月。罗箭记得最清楚的是在山西一户人家吃莜面。罗箭说,当时的想法就是从来没有吃过这么好吃的东西,要多吃一些。那户人家的老太太躺在床上,一边抽水烟,一边说:“娃,慢点吃,慢点吃,这东西吃多了会胀肚子。”

而罗箭当时最害怕的事情就是过黄河。他说,四十年代的时候黄河的水很大,坐在船上感觉波浪滔天的,浪比人还高。一条船上载的有人,还有马,两边是艄公划船。马受惊的时候会跳,跳的时候船就会晃得很厉害,“很吓人”。

“最开始走的时候大家都很害怕,几乎所有的孩子都一直在哭,都是保育院的阿姨照顾我们。父亲很少来看我们。所以,只要看到穿军装的,我们都叫阿姨、叔叔。有时候爸爸回来,我也叫叔叔。”

罗箭说,尽管父亲一直叮嘱他们要坚强,但那么小的孩子,不害怕是不可能的。“飞机来轰炸的时候,都是阿姨和警卫员叔叔把我们搂在怀里。有时候还会趴在地下,把我们护在身下。”在前方都是生死与共的战友,后方的孩子都和自己的孩子一样。“那个年代,他们之间的感情,现在的人真的体会不了。”罗箭不无遗憾地说。

唯一一次发脾气是因为弟弟看不起人

就这样,紧跟着大部队的步伐,这些孩子们也在1949年3月进入了北京。

到了北京后,生活相对稳定。罗箭以及兄弟姐妹们和父亲的接触逐渐多了起来。那时候,罗瑞卿在公安部工作,工作依然很忙。但罗箭觉得那时候的爸爸特别慈祥,“现在想想,父亲没有打过我,我的弟弟妹妹也都没有挨过打。三个小的弟弟妹妹,父亲更是宠爱。”

罗瑞卿对孩子们相当疼爱,“我们家总是爸爸扮演慈爱的角色。”罗箭笑着说。

罗箭回忆,有一次,他的弟弟玩疯了,中午不睡觉,还不让姐姐们睡觉,母亲很生气,打了弟弟屁股两巴掌,把弟弟给打哭了。正在弟弟抽泣的时候,父亲回来了,问这是怎么了。

得知原因后,罗瑞卿当时就急了,“那也不能打孩子啊。”反过来把郝治平说了一顿。以至于在罗箭的印象当中,正在挨训的孩子们,只要父亲一回来,就算解放了,“好了,好了,以后听话。”父亲会在孩子们的屁股上轻轻拍一下,然后就没什么事情了。

对此,罗瑞卿总是说:“小孩子嘛,长大懂事就好了。”罗箭说,他们都盼着父亲早点回家。

“很多家庭都是这样的。”罗箭说,“反正在家里,只要爸爸回来,和爸爸搂肩膀、爬到爸爸背上,都是可以的。”

罗箭兄弟姐妹七个,他是老大,和最小的弟弟差15岁,父亲罗瑞卿对三个小的弟妹们特别疼爱,“爸爸下班回来的时候,一般都是三个小的弟弟妹妹扑到前面去迎接他。我爸爸个子比较高,五十年代,弟弟妹妹们也就两三岁,这时候父亲就必须蹲在地上,才能搂着、抱着他们。有时候三个孩子一起扑上去,就会把他弄得一屁股坐到地上,这时候全家都会哈哈大笑。”罗箭说,那时是家里非常快乐的时光。

在罗箭的记忆当中,父亲在家里只发过一次脾气。那次,二姨领着自己的孩子到自己家做客。二姨的孩子和弟弟玩的时候,弟弟言语中对二姨的孩子颇有些看不起。罗瑞卿知道后,对着弟弟发了好大的脾气,“父亲当时说,你有什么看不起人的?你凭什么看不起人?”罗箭说,从来没看到父亲生那么大的气。

几乎从来没有坐过父亲的专车

1952年,小学毕业的罗箭考上了北京101中。

彼时的部队实行的是供给制。师级以上干部包括毛主席、周总理那些领导吃小灶,营团干部吃中灶,连以下包括一些领导的孩子们都统一吃大灶。

放假回家的时候,罗箭必须先去领自己的供给标准,“那时候的供给标准就是一张纸条,上面写着罗小卿40天供给多少斤小米。回家后,要把纸条交给大灶的炊事员,炊事员凭着这张纸条,才可以多领一个人的份额。”

这是规定,也是一种习惯。没有人破坏,也没有人想去破坏。父亲母亲就那一份,孩子们去吃了,他们就没有吃的了。

事实上,在解放初期的50年代,从上到下都是严格按照规矩办事。上学也是,必须考试,分够就收,不够就不收。任何人都是一样。

按照规定办事,在那个年代来说,是再正常不过的事情。不光是罗瑞卿,他们那代人大体都是如此。“只要是上级规定的,绝对要按照规定来。”罗箭说。

“我父亲有一辆专车,但我妈妈每个星期一去党校学习的时候,都是自己坐公交车去,从来没有坐过父亲的专车。我包括弟弟妹妹们都一样,谁也没有想过要父亲的专车接或者送。我每周六回家的时候,都是从101中校园,走到北京大学西大门坐332路公交车,坐到西直门换22路,就能到家了。”

罗箭说,他唯一一次单独坐过父亲的专车,是因为自己重感冒在家养病。“司机叔叔把我抱到车上。我当时还奇怪,怎么坐爸爸的专车。司机叔叔说,你感冒太厉害了,你妈妈说让我送你去医院。”

为何从罗小卿更名为“罗箭”?

罗箭上学的时候,罗瑞卿就总敲打他,“我和你妈妈打了一辈子的仗,我们打下了新中国。你们不打仗了,你们的任务就是学好数理化,建设好新中国。”在那个年代,毛主席曾经说过,新中国是落后的农业国家,急需建立自己的工业体系。“我的爸爸妈妈那辈人,从参加革命起,想到的都是国家,国家需要就是他们的奋斗目标。”

罗箭曾经对生物特别感兴趣,也曾萌发过学生物的念头,但试探着和罗瑞卿说了下后,就放弃了这个不切实际的想法。“老爷子听了几乎要跳起来。学这个干什么,就是要学数理化,学尖端科技。”罗箭说,在父亲的眼中,学生物属于不务正业。在五十年代,最尖端的科技是原子能、核电站。

为了能学习核技术,罗箭还去拜见了时任哈尔滨解放军军事工程学院院长的陈赓大将。陈伯伯告诉他,哈军工没有原子能专业,建议他报考中国科技大学,说,“那里归聂荣臻元帅管,设有原子能系。”

“当时北京工业学院到我们学校挑选保送生,我被挑上了。被挑上的还有洪虎、曾庆红。但我不去,因为这个学院没有我想学的原子能专业,我一心就想上原子能系。”罗箭说。后来他放弃“保送生”这条捷径,自觉自愿和其他同学一样,参加北京市的高考,凭自己的能力,如愿考上中国科技大学原子能系,并成为当年高考物理状元,“物理满分——100。”

1959年,赫鲁晓夫撕毁合作协议之后,撤走专家、带走资料,这使得我国核武器计划实施要推迟好久。为了加快实现我军早日装备上自己的核武器,不再受制于他国、他人,毛泽东主席和党中央决定自己独立研制发展核武器。那时我们国家正处于三年经济困难时期,财政十分紧张。

这时罗箭在中国科技大学上了两年学后,哈军工有了自己的核武器系。“当时我就心动了。我找到父亲,告诉他我想去哈军工学核物理。”我害怕父亲剋我,觉得我折腾。没想到,他一听就乐了,“这是好事情啊,我支持你。”

后来罗箭才知道,当时的中央已经成立了两弹一星的专门委员会,主任是周恩来总理,委员会成员有七个副总理,八个正部长,而罗瑞卿是这个专门委员会的办公室主任。

要缩短研制核武器的时间,就要尽早培养出我国自己的科研人员,就要让正在学习原子能技术的人员尽快提前学成,开展实际科研工作。而从最低一年级学生培养太慢。为节省成才时间,就把已在全国各高校理工科中学完基础课的大学三年级学生,择优选调到哈军工,直接学习专业课。

如此,中国起码可以节省三年宝贵的时间。就在这个形势下,哈军工从外校选调了200多名学生,进入有关武器的研制大军。天时、地利、人和,加之自己在中国科技大学的品学兼优,经哈军工检验,罗箭凭借自己的真本事成为这部分学生中的一员,进入了哈军工二系学习。

上哈军工之前,罗瑞卿专门和罗箭谈了一次话。他说:“你要上哈军工了,是大人了。不能总叫罗小卿了。”他在纸上写了“箭、宇、原”三个字,罗箭说自己当时很疑惑,他问父亲这是什么意思。罗瑞卿说,这三个字代表的是火箭、宇宙飞船、原子弹,罗箭三兄弟的名字就改成这三个字了。自此,罗小卿更名为罗箭。罗箭明白,他们兄弟名字的背后其实是父亲这一辈人强国强军的梦。

罗箭回忆,他们这批学员学习目的特别明确,也特别努力。1963年8月,为了加快投入科研实践,学校决定让这批学生提前两个月毕业,去参加各有关单位的核武器研制工作。

1964年10月16日,中国首次核试验成功。从大学毕业到首次核试验成功,共计一年九个月。此后,罗箭还参加了我国第二次核试验,并因为这两次试验任务而荣获两次三等功。

实际上,罗箭还参加了第三次核试验任务,但因为1965年底,罗瑞卿被林彪罢了官,于是有关部门不准罗箭再继续参与研制工作,并逼迫他按照战士复员的待遇回到原籍四川的一个缫丝厂做煮茧部的搬运工。

“你们要学会夹着尾巴做人”

罗瑞卿的面部受过伤,所以表情始终比较严肃,不知道的人都觉得他不苟言笑。“我父亲的性格是对己要求严格,对人也要求严格,非常讲原则。他的很多部下都怕他,觉得他很严厉。”

罗箭说,父亲罗瑞卿是非常忙碌的人,给人的印象也总是如此。他说父亲很少有时间坐下来讲他自己的故事,也很少有时间坐下来,教育他们兄弟姐妹,更不可能有时间和他们聊天。“和父亲讲话,一般都是三言两语。在饭桌上,能多聊几句。”

直到现在,罗箭一直记得父亲的一句叮咛:“你们要学会夹着尾巴做人。”他说他从小上学填表的时候起,都是只填母亲的名字,不填父亲的。罗瑞卿不希望儿女靠父辈的荫庇生活,他觉得孩子们应该自食其力,应该自己努力凭真本事成长。

1977年,罗瑞卿恢复工作。罗箭根据政策,调回原单位。但原单位在新疆。组织上考虑到罗瑞卿年纪大了,需要有个孩子留在身边照顾,便让他把罗箭调回北京,但罗瑞卿拒绝了:“现在国家正在搞建设,边疆更需要小卿这样的科技人员,让他回来干什么?”于是,罗箭又被父亲“送”到了新疆。

对于反腐,罗箭说,现在军中出现的腐败问题,是因为这些腐败分子丧失了政治信仰。因此,反腐特别重要,是军队纯洁性的保证,“必须得老虎苍蝇一起打,毫不手软,这样国家才能更有希望。”

1944年夏,罗瑞卿、郝治平和儿子小卿(即罗箭,前排左)、女儿峪田(前排右)及张际春女儿张云芳(前排中)在延安毛家坪合影