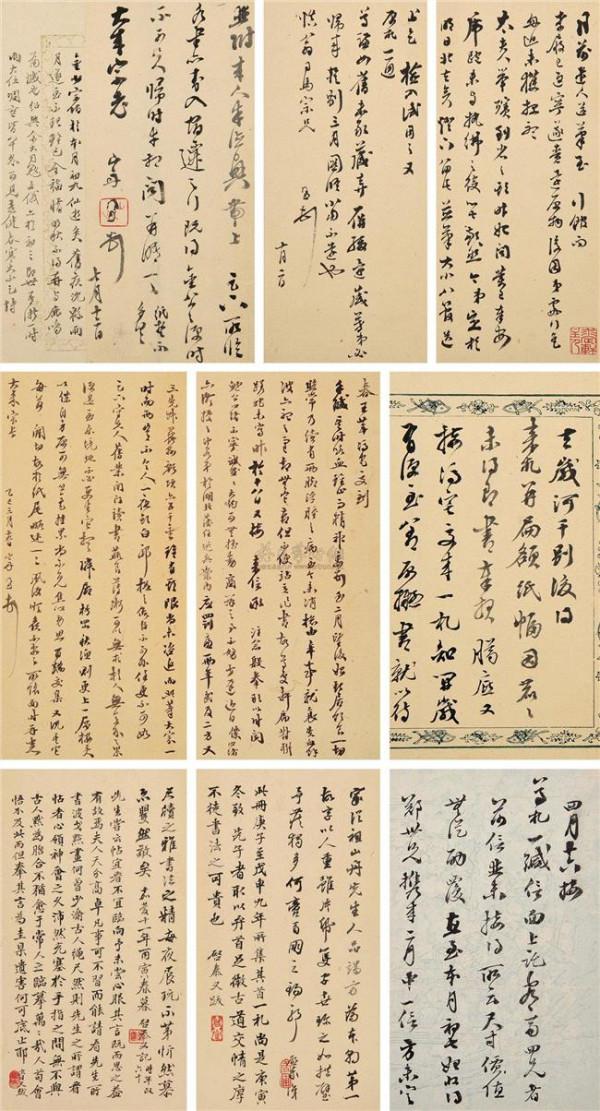

清朝梁同书书法 试论清代梁同书的书法艺术

纵观我国的书法史,自魏晋开始一直到清代中叶之间,基本上是贴学的天下,究其原因,贴以小品尺幅而见长,这又与实用紧密地结合在一起,信札尺牍、诗笺手卷几乎成为文人墨客随意挥洒的主要形制,再加上历代以书取仕,唐代的干禄书、宋代的院体、明代的台阁体和清代的馆阁体,在殿试时都必须以工整的小楷誊写,这又在客观上对贴学的发展起了推波助澜的作用。

然后不可否认,在照相术还未发明之前,名家墨迹的传播主要还是依靠刻贴,真迹一经刀刻,神韵已失,再加上转辗翻刻,面目全非。

如学书者不谙笔法,依样描画,势必不能深入堂奥,这正是刻贴的弊病,也是造成书风靡弱的一个原因。于是在清代嘉、道之际,在有识之士的倡导下,碑学之风渐炽,他们认为学碑不仅可以强其骨力,更可以开其面目,于是贴学渐衰。

碑学包括钟鼎彝器、秦篆汉隶、六朝墓志与唐人楷法,以金石为主,经过一百余年来的实践证明,学碑的结果是造就了一批以篆隶为主的书家,而在行草上并未造就一批划时代的大家。

这一现象不得不令人反思。一八九0年照相术传入中国,珂王罗 版的出现,使历代名家的真迹以新的面目展示在人们面前时,贴学又焕发出新的强大的生命力,这是一个不可忽视的历史现象,也不得不使我们重新审视贴学的深刻内涵,于是“碑可以强其骨,贴可以养其气”,几乎成为人们的共识。

在研究历代贴学时,人们不仅将目光锁定在几个显赫有名的大家身上,同时也将目光留意到一些鲜为人知的历代名家身上,由宋元到明清,纵横博览,以扩其旨趣。

每一时代所造就的书家都有他一定的历史和人文的背景,这些书家穷一生之力,留心翰墨,不仅为后人留下了鸿痕,而且为后人留下了著述,研究他们的作品和心得,并从中获得启迪,无疑是一个相当有效的方法。在清代一个活跃在乾、嘉时期的书家梁同书便是一个非常值得研究的一个人物。

梁同书,生于清雍正元年(一七二三),卒于嘉庆二十年(一八一五),终年九十三岁,字元颖,得元代贯云石“山舟”二字,故自号山舟,晚年取《般若波罗密多心经》中有 “不生不灭,不垢不净”之句深有所悟,故又自号不翁,五十岁以后更署新吾长翁,浙江钱塘(今杭州)人。

他出身于官宦之家与书香门第,其父亲梁诗正(一六九七-一七六三)字养仲,号芗林,官至东阁大学士,有文名,曾与张照等人一起奉敕编著《石渠宝笈》、《秘殿珠林》和《西清古鉴》,并主持《三希堂法贴》的摹刻,可以说梁诗正在当时朝廷中很有书名,在这种环境的熏陶下,自然对他产生了很大的影响。

梁同书为诗正之长子,早年被过继给他的叔父梁启心为嗣,自幼便聪颖过人,读书过目不忘,以天才而闻名乡里,十二岁时便能写擘窠大字,时人求其父墨宝,如他无暇常由梁同书代笔,可见他肆力学书,得名甚早。

乾隆十七年(一七五二)在殿试时特赐进士,任翰林院侍讲,同年梁启心去世,在服丧期间亦未赴官任,闲居家中,乾隆五十五年(一七九0)曾进京恭贺弘历(乾隆皇帝)八十大寿,直到嘉庆丁卯(一八0七)年再出任为官,加翰林院侍讲学士,赴任后不久又辞官归里,直至他去世。

梁同书博学善鉴赏,尤工书法,初学颜柳书,中年改书于米芾,善作大字,严谨沉厚,观者莫不称叹。

与刘墉、王文治并称“刘、梁、王”。时有日本国王子好书,“以其书介舶商求公评定”,“踵公门乞一见公以无相见义却之,其人太息曰:“来时国王命必一见,公而归,今不可见奈何!

”因丐公书一纸,曰:“持是以覆国王耳”。他一生淡泊名利,更能远离宦场,而致力于艺文,以著书立说为己任,可见其人品之高尚,其主要著述有《频罗庵遗集》、《直语补证》、《笔史》等,后人又将其著述篡编成《频罗庵论书》、《频罗庵书画跋》。

关于梁同书的书法《清史稿》中少有介绍,但《频罗庵论书》中我们可以看出他师承的渊源。其曰:“柳诚悬《玄秘塔碑》是极软笔所写,米公斥为恶札,过也,笔愈软愈要掇得直,提得起,故每画起处用凝笔,每水旁作三点,末点用逆笔踢起,每直钩至末一束而踢起,下垂如钟乳,不则画如笏,踢如斧,钩如拘株矣,柳公云心正笔正,莫作道学语看,正是不得不刻刻把持以软笔故,设使米老用柳笔亦必如是此”。

这种心得之言正是从书法实践的甘苦中所得,我们再可以从他的论述中了解到他楷书主要渊源于颜真卿与柳公权,而行草乃未能脱离当时学董(其昌)、学赵(孟兆页)的时风,直到中年后仍致力于苏轼与米芾,他所处的时代正好是碑学掀起之前,贴学衰微之末,因此他一生中仍当以贴学为主,据许宗彦云:“公书初法颜柳,中年用米法,七十后愈臻变化,纯任自然。

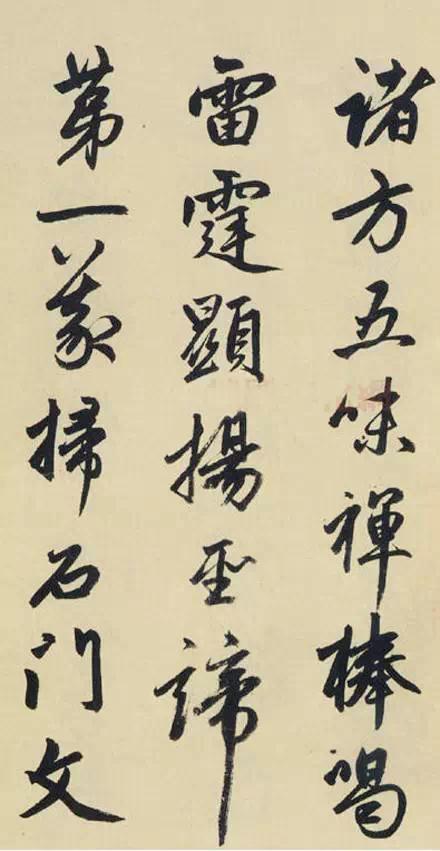

本朝能书人,鲜有长于大字者,公作字愈大,结构愈严”。《昭代尺牍小传》中亦谓:“山舟书出入颜柳米芾,自立一家,负盛名六十年,所书碑版遍寰宇,与刘石庵、王梦楼并称刘梁王”。

可见梁同书在当时极负盛名,时人比之唐之欧、明之文,相传他在九十高龄时仍能作蝇头小楷,《履园丛话》谓:“先生博学多闻,尤工于书,日得数十纸,求者接踵,至于日本、琉球、朝鲜诸国,皆欲得片缣以为快,年九十尚为人书碑文墓志,终日无倦容,盖先生以书见道者也”。

从山舟的墨迹可以看出,正如右军云:若作点,必须悬手而为之,若作波,抑而复曳。忽一点失所,若美女之眇一目;一画失所,若壮士之折一肱,可谓难矣。

每字皆须骨气雄强,爽爽然有飞动之态。屈折之状,如钢铁为钩,牵掣之踪,若劲针直下。主客胜负皆须姑息,先作者主也,后为者客也。既构筋力,然后装束,必须举措合则,起发相承,轻浓似云雾往来,舒卷如林花间吐。

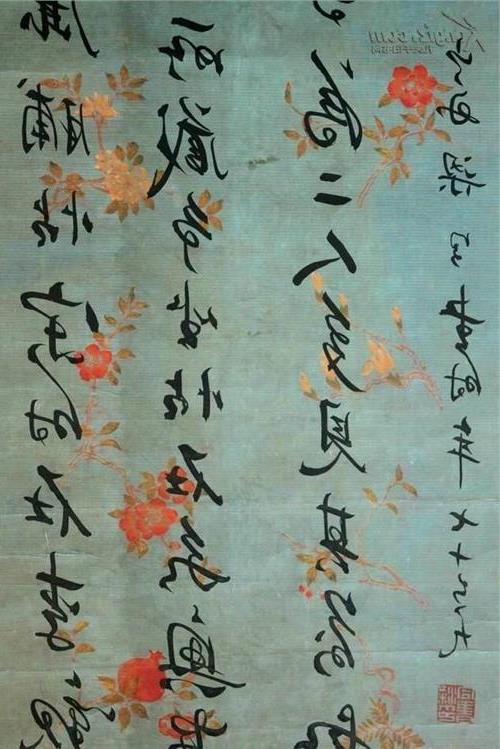

每书一纸,或有重字,亦须字字意殊。如梁同书为敬承书条幅,纸本。行草书,凡四行,共八十字,现藏于苏州博物馆。这是梁同书七十六岁时所书,作品呈现出典雅洒脱,节奏感鲜明。

首字梢重,之后渐轻,平缓而下,作品中“家、杜、玩、相、极、精、落”等字略重,成为作品中媚眼,起到了调节整幅作品的作用,使作品表现出有重、有轻、有疾、有徐,如一曲音乐之和谐,让人回味无穷。

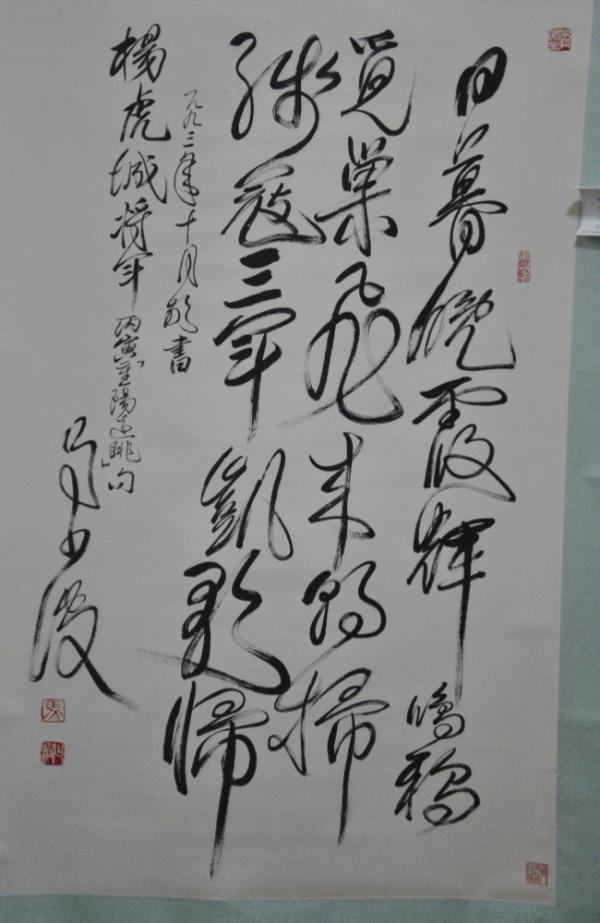

再如梁同书书赠松波姻长兄散文轴,纸本、行书。凡五行,每行字数不等,共九十字,130.2×58.6cm,上海博物院藏,这幅作品也是梁同书的代表作品之一,整幅作品形式完备,从用笔、结字到整幅作品的章法,均属于传统的表现形式,其用笔精致,一丝不苟,观其全貌不激不励,疾徐有致,犹如阵阵秋风,给人一种宁静清凉之感,表现出非常浓厚的书卷之气,同时与作品文字内容颇为统一,有一种“竹楼数间,负山临水,疏松修竹”的娴静与秀美,有一种“一香一茗”、“同心良友,闲日过从,坐望谈笑”的洒脱与闲适。

梁同书毕竟是清初帖学中脱颖而出的书家,因此,在恪守传统的规范中,能表现出洒脱有致,纵横自如的才情和性灵。作品行书与草书交互相映和谐而自然,更表现出作者以书达其情怀的心境,从作品中长撇来看,不拘位置,体现出苏轼行书左伸右缩,左秀右枯的潇洒的特征。

落款“山舟梁同书”五字以细的小字草书为之,与作品开篇“竹楼”二字形成明显的轻重对比,犹如声音山中空谷回荡,由近及远的情境,荡漾耳边,让人回味无穷。

山舟以行草与大字见长。其书笔力遒劲,点画圆润清腴,结字自然浑成,虚实相映成趣,字里行间,洋溢着一股浓郁的文人气息,正如《清稗类钞》所评:“山舟学士书法名播中外,论者谓刘文清朴而少姿,王梦楼艳而无骨,翁覃奚

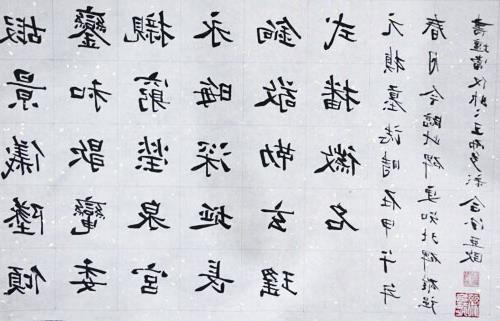

临摹三唐,面目仅存,汪时斋谨守家风,典型犹在,惟梁兼数之长,出入苏米,笔力纵横,如天马行空”。可见评价之高。如梁同书书苏老泉文卷,书于乾隆五十九年(1794),时年七十二岁,纸本。33.4×571cm,藏于北京故宫博物院。

从此件行书作品来看,章法平稳,行距疏朗,用笔平和自然,体现出赵、董的遗风,用笔提按顿挫交代清晰,技法精湛娴熟,看似寻常,无新奇惊人之处,然想要达到此境地,亦并非易事。在作品某些字中,着意加重其点画,除使整幅作品于秀丽之外变得更洒脱灵动。

无形之中便增添了笔墨情趣,大大缩短了与现代人对艺术美的审判标准的距离。品评书法的优劣,最忌带有偏见。倘若一味用雄强古拙的眼光去审视此件作品,他自然难以入目。

然若品评者真正尊重个性,以为书法的最高境界不在具有何种风格,而 在能否以自己的精神贯注于自己的作品中,精神与书同存,书为自我个性的写照,那么面对梁氏的这件作品,必会有一种新的见解和趋同。

从山舟经世的墨迹来看,我认为他一生笃守贴学,以清雅见长,以温柔为美,虽在用笔、结构上无懈可击,但在章法布局上却不能突破前人的藩篱,未能形成个性强烈的独特风貌,在笔法上也能融入篆隶的古质之意,无怪乎马宗霍在《霋岳楼笔谈》中批评他说:“山舟暮年书犹无苍老之气,斯其所以能见称于一时而不能重于后世”。

也正因为他运笔太流转纯熟悉,在结字上亦未能摆脱赵董的影响,故未能成为一代之大家,亦正如钱咏《履园丛话》中所评其书“如旧家子弟,不过循规蹈矩,饱暖终身而已”。

从其墨迹我们还可以看出,其用笔信手得来,而古意盎然,晋人笔意充溢于笔端,笔画轻重对比明显,重者如含千均之力,厚而不死,轻者如蜻蜓摞水,多以纤丝相连,用笔起伏叠荡,措落有致,实而不浮,轻而不弱,任凭性情,高雅的情致和高逸的风韵集于笔端。

其体势刚毅雄特,体严法备,如忠臣之士,正色之朝,临大节不可夺也。探其墨迹之妙似有“以筋骨之形,以神情润色,虽迹在尘壤,而志出之霄,灵变无常,务于飞动。

或者擒虎豹,有强梁擎攫之形,执蛟螭,见蚴缪盘旋之势。探彼意象,入此规模,急若电飞,或令星坠,气势出乎法便,精魄出于锋芒,现之欲其骇目惊心,肃然凛然,殊可畏也”。梁同书以其圆熟的笔墨技巧嬴得了时名,在乾嘉时期与会稽梁国治、亳州梁山献并称“三梁”,又与梁山献称“南北二梁”,相传梁同书不仅善书,亦善人物、花卉,更善鉴别前人手迹,过眼辄能判其真伪,惜其画名为书名所掩,其专贴有《瓣香楼法贴》,刻着他给弟子张燕昌、孔继涑、陈铣、温纯等人的尺牍,另有《青霞馆梁贴》、《频罗庵法书》、《刘梁合璧》等。

梁同书不仅是一个书家,而且是清代一个著名的书画理论家,在与他的弟子张燕昌(一七三八—一八一四。浙江海盐人,字芑堂)论书时,很有独到的见地。他认为所谓“力透纸背”是“状其精气结撰,墨光浮溢耳,彼用笔若游丝者,何尝不透纸背耶,米襄阳笔笔压纸,笔笔不著纸,所以妙也”。

他又提出长锋羊毫的作用,并曰:“笔要软,软则遒;笔头要长,长则灵;墨要饱,饱则腴;落笔要快,快则意出”。也又指出读贴以会其心,并曰:“贴教人看,不教人摹。

今人只是刻舟求剑,将古人书一一摹画如小儿写仿本,就便形似,岂复有我,试看晋唐以来多少书家有一似否”。他又提出笔势与圆熟的关系,认为“写字要有气,气须从熟得来,有气则自有势,大小、长短、高下,欹整随笔所致,自然贯注成一片段,却著不得丝毫摆布,熟后自知”。

他还提出中锋与侧锋的关系,指出“笔提得起自然中,亦未尝不兼用侧锋处,总为我一缕笔尖所使”。在学子选择字贴时,他主张因人而异,认为“凡人遇心之所好,最易投契,古贴不论晋唐宋元虽皆渊源书圣,却各自面目,各自精神意度,随人所取,如蜂子采花,鹅王择乳,得其一支半体,融会在心,皆为我用,若专事临摹,泛爱则情不笃,着意一家则又胶滞,所谓琴瑟专一,不如五味和调之为妙”。

他又在《频罗庵收画跋》中提出“学书无他道,在静坐以收其心,读书以养其气,明窗净几以和其神,遇古人碑版墨迹,辄心领而神契之,落笔自有会悟,斤斤临摹已落第二义也”。这些都是他在书法实践中的甘苦之言,至今自为理论界中津津乐道,学习书法,要博采众长,要达到一种至高的境界,正如古人云:“或问书法之妙,何得齐古人。

曰:妙在执笔,令其圆畅,勿使拘挛;其次识法,须口传手授。勿使无度,所谓笔法也;其次在布置,不慢不越,巧使合宜;其次变通使怀,纵合规矩;其次纸笔精佳。五者备矣,然后然齐古人。”从梁同玉的书法至其书论,无不为后人留下了弥足珍贵的学习和研究资料。