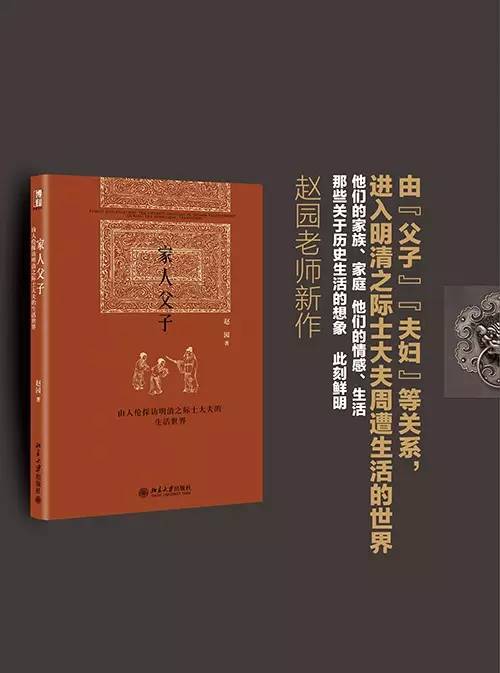

蒋光慈中产家庭 学者赵园在《家人父子》中对传统社会家庭伦理的回望与思考

11月1日,光明读书会与北京大学出版社和东方历史评论联合主办的北大博雅讲坛在三联书店举行。中国社会科学院文学研究所研究员赵园老师和中国人民大学清史研究所副所长杨念群教授围绕“传统社会”家庭伦理问题进行了对话和交流。

新近由北京大学出版社出版的《家人父子》,是我关于“明清之际士大夫研究”的最后一部学术作品,所谓的“收官”之作。家庭伦理无疑属于社会生活的“基本面”。对于人,是最切近的现实,最与日常生存相关的那一部分现实。我们曾耳熟能详的经典论述就包括,“人的本质是其社会关系的总和”(马克思)。“社会关系”中家庭关系的分量,因时代、民族也因具体的历史情境而异,但无论何种时代、民族,都有“基本”的性质。

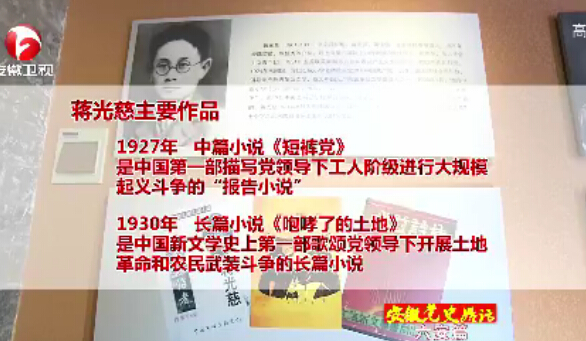

我对人伦像是有特殊的敏感。研究中国现代文学,感到痛楚的,就有蒋光慈《田野的风》、蹇先艾《水葬》中的母子。对于革命者,难题除了“革命与恋爱”外,还有“革命与家庭、亲情”。革命与恋爱早已被认为可以兼容,而处理革命与家庭、亲情,至今仍然像是难题,尤其在你面临两难的选择的时候。

古代中国讲“公而忘私,国而忘家”,“忠孝不能两全”,称道大禹治水“三过家门而不入”,霍去病的“匈奴未灭,何以家为”,影响深远。在彰显“家庭”价值的今天,文宣似应适度调整,对超出必要的不情的行为不过度赞扬,并努力为“两全”创造条件。这也是一个更合理的社会应当做到的。

《明清之际士大夫研究》附录之一,是《由〈鱼山剩稿〉看士人于明清之际的伦理困境》。那是切切实实的“困境”,有时是多重的困。忠/孝是其中的一重。我注意到士大夫的以“母在”“亲在”为自己的不死辩护。我不能断定出于所谓“中华帝国晚期”伦理制约的松动,还是中国传统的伦理系统本有罅隙,有辗转腾挪的空间。

这种缝隙反映了生活本有的复杂性,未见得是预留空间。“五四”新文化运动并非全由外铄。传统社会有内生的动力,滋生、潜藏着自我解构的力量。

这不是新鲜的话题。你不难注意到,传统社会的伦理结构从未周严完密如铸铁一般,而《礼》的规范从来更在士类中,基层民众如非受了士文化的濡染,更尊重人情之常——既是他们的生活经验,也是生存智慧。当然,这种“生存智慧”也含义复杂,不宜引出简单的结论。

《想象与叙述》第一篇中的一节,题作“裂变的家族”。其时士大夫“天崩地坼”的感觉,确有可能直接来自身边、周边的伦理现实,其中就有“宗族内部关系的崩解”。这种破坏经历了漫长的过程,并不自明清之际也非自近代的革命始,只不过“鼎革”与革命推了一把,而且有可能是强力的一推罢了。

读明清之际的传记材料你会发现,即使在国家将亡的危机时刻,仍然有私人空间。如祁彪佳这样的官员、卸任官员,如冒襄这样有社会责任感的知名之士,即在战乱年代也未放弃对理想生活的营造,甚至不废风雅,耽于声色,社会角色与家庭角色并不混淆。

由家庭关系、家族的变动,可以估测社会变革所抵达的深度。我们经历过“革命化”的要求无所不在的时期。那种严肃性,令我想到颜元在夫妻间推行礼教。但我仍然要承认,那种社会生活的严肃性,有令人怀念之处,这与我对理学之士的修省活动的感受相似。

当着堤防溃决,一切都漂浮不定,你会感动于那严肃;尽管如一个小友指出的,正是那种“严肃”中包含了戾气。这种心理矛盾,我也在其他场合说过。当然,那种公域私域不分,公权力随意进入私域的情境,我想你我都绝不希望它重现。

至于“家变”,即使平世也会发生。这里有必要区分的是,“人伦之变”只不过发生在某一时期,还是以某一特定时期为条件。突发事件一旦出现在明清易代这样的动荡中,即会被嵌入那幅大图画,像是必要由那背景来解释。近期读旧作《想象与叙述》,就注意到了如下的文字:即使在被形容为“天崩地解”的明清之际,家族、人伦“固然有崩解的故事,也有凝聚的故事”,因此不使用“历史动荡中的家族”一类题目,怕“受限于自己设置的背景”(人民文学出版社版页50。

下同)。即使在明清易代的历史关头,家庭、家族、宗族仍然属于社会动荡中相对稳定的领域,对于有些士人而言的“安全岛”、避风港。即使板荡中的播迁,明清之际北方大儒孙奇逢也带了他的家族戚友,冒襄则举家逃难。

“家人父子”这种题目,不免会触碰人心中柔软的那部分。我写这本小书,与前此有关明清之际的写作也有不同。比如有所谓的“痛点”:身历的,以及大半生所见闻的,这个社会几十年间的伦理变动。写作中并不常反身回顾,但“痛感”时有。

明清易代,板荡中多人伦惨剧。考察中我会感同身受,体验到那种痛。这种相关之感,是我的学术生涯起步的时期有过、此后不常有的。但我仍力避滥情,不在所写的情境中扮演一个(哪怕是同情者的)角色。以“五四”新文化运动为潜在的对话方,无疑影响到我的取材与论述的角度,这已足以使我谨慎,对自己的表述方式保持警觉。这毕竟是一部学术作品。我的个人情怀,可以用其他方式表达。

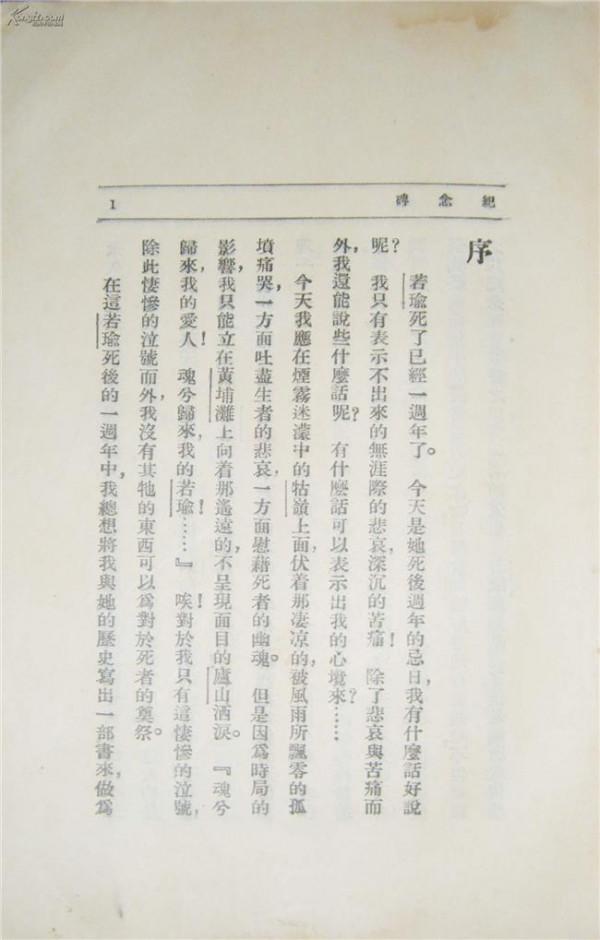

所以时有痛感,多少也因这本书使用的材料更具文学性,多属文集中的叙事部分。《影梅庵忆语》即“文学作品”。这是一些更可感作者体温的材料,其中有书写者情绪的涌动甚至倾泻。如冒襄的祭其妇文,如叶绍袁的祭亡妇文,为其妇所撰传,不由你不动心。

此外,考察人伦,该时期的小说、戏曲应当是重要材料,可惜我素无这一方面的积累。也是在《想象与叙述》中,我谈到布罗岱尔在其关于地中海的书中说,他曾“致力于收集描述性的细节”(《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》中译本,页394,商务印书馆,1996)。

由该书看,“描述性的细节”正有部分来自文学作品,随笔,甚至小说。由此看来,小说、戏剧的研究尚有其他的可能性未经充分发现。

较之同一时期的名士、才媛,对夫妇一伦的关注较少——柳如是、顾媚、董小宛除外,她们是终于进入家庭、在名士生活中扮演妻妾角色的名媛、才媛。另有一些比较不为人知(或不为关注)的夫妇,除刘宗周、陈确外,另如叶绍袁、李之遴夫妇等,各有故事,或可丰富我们对古代中国士大夫伦理生活的想象。

而其中的知名之士,则在他们的政治角色外,多少呈现他们的家庭角色,其形象或许更立体,更像一个有血肉的人。我对“家人父子”这一论题的处理,更与文学而非史学相关。此外,这本书较为可读,也因更关涉普遍人情,人类的普遍经验——纵然有关的经验千差万别。写这本小书,也才更贴近士大夫的生活世界,缘此而稍多了一点感性。

写作此书的过程中,读到了台湾学者吕妙芬的有关著作。不同于吕妙芬,她因其相当专业的训练,由经学进入,这是我不能及的。我仍然依赖文集。但我也想,在日见功利化的学术环境中,读文集是否显得奢侈?研究者还有没有品味文字的余裕?其实不但“集部之学”,即经学也难以在这种环境中生长。浮躁、实用,急功近利,成果与利益直接挂钩。不能适应这种环境与评价体系者,或将成为古人的吧。

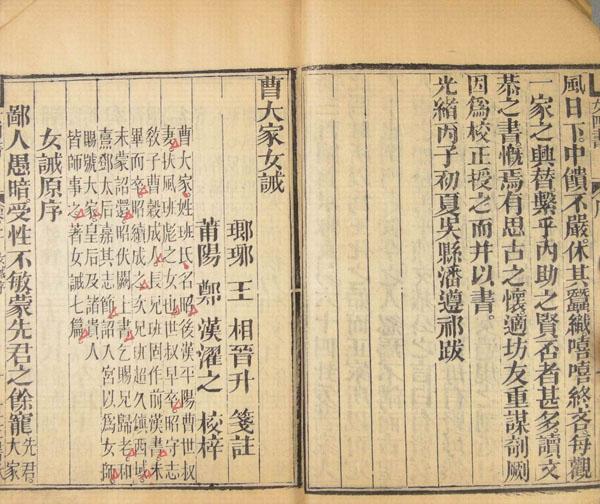

基于我的学术背景,写作这一题目,最有挑战性的,应当是与五四新文化运动中的家族论述、婚姻论述、妇女论述的对话。正文外,“余论”两篇对此有较为集中的讨论。我所接触的材料固然丰富了对传统社会伦理状况的认知,却不以为足以“颠覆”某些基本判断,如传统社会尊卑等级秩序的压抑性,男女的不平等。

我对“五四”那一代人的痛切感受,有“了解之同情”。构成了挑战的,尚有与当下有关传统宗法社会、宗族等的论述对话,与当代伦理状况的对话。

对此,正文与“余论”略有涉及。我想到的是,今天为彰显家庭的价值、修复社会伦理,应有可能发展出更复杂的思路,征用更丰富的资源。对“传统”的实用主义态度尤其应当避免。对传统文化,“去芜存精”的原则依然适用。我对提倡孝道一向持保留态度,除非对“孝”重新赋义。何不使用一套更与现代人的生活方式、伦理关系适应的提法以免误解?不必过分相信语言的效力,以为使用了某些传统概念就能转移风气。

中国社会的自治传统,包括了乡绅的乡村治理。也是在那本《想象与叙述》的注释中,关于士大夫、缙绅当灾荒之年自觉地承担赈济的义务,说,“士夫每当这种关口,鉴于‘历史经验’,也出于‘民胞物与’的情怀,往往不待动员即自发地起而应对——凭借乡村社会历久而生成的应对粮食危机的机制,以及诸种惯例。这里有缙绅早已认领的公共义务。即使严格自律不介入地方事务的卸任或罢黜的官员,当此关头也会挺身而出”(页25)。

还应当说,抵抗与“作乱”的,通常是同一拨人。《想象与叙述》引黄志繁《“贼”“民”之间——12—18世纪赣南地域社会》一书,该书认为“在中国传统时代地方动乱的‘动乱者’,往往在动乱前都能够在地域社会中具有一定的支配力量,甚至很多时候他们就是地方社会最有势力的人群。

这一事实表明,地方动乱的‘动乱者’,并非传统阶级斗争视野中的被压迫者,相反,他们往往是地方社会中的主宰性力量”(页260,三联书店,2006)。

材料问题,是我曾担心的。但出我意料的是,对夫妇一伦的考察,有预想之外的发现,令我喜出望外。在现代人的理解中,所谓“五伦”,最“私密”的首推夫妇。我却发现,那一时期士大夫的文集中,竟有如此令人心动的有关夫妇的文字。

如刘宗周,如陈确,如祁彪佳,如冒襄。而考察父子,却让我遭遇了材料搜集之难。我只能归因于父权对有关书写的抑制。写父子的节制谨慎,出于自律。虽曰男尊女卑,但士大夫夫妇有可能不然或不尽然,因而有所谓的“古风妻似友”,也是传统社会人伦关系中较为诗意的方面。而父子“似友”的情况,我不敢断言绝无,但应当属于“仅有”的吧。我不曾读到类似的表述,实践中未见得没有近似的情况。

材料自然需要鉴别。即如墓志铭。“谀墓”也是一种传统。你所能做的,是以不同来源的材料互参,或许能发现缝隙、破绽。这近于考据的工作。但真伪不是我关心的方面。也如在其他时候,我更是将有关文字作为“言论”;即使作伪,也有分析的价值,即如书写者所以为合于理想的伦理关系,理想的父子、夫妇。这样看来,问题更在你怎样使用材料,出于何种目的、旨趣使用材料。

我一向乐见异说,所谓“传闻异辞”,以为可借此开启思路,发现另一种可能性。孟森说过,“多一异同之本即多一推考之资”(《书樵史通俗演义》《明清史论著集刊》上册,页170,中华书局,2006)。“异说”非“关键词”搜索所能发现。我一再谈到过分依赖“高科技”的弊端,固然是经验之谈,也可以认为自我解嘲。据我的经验,文字感觉,对材料的感觉,都赖有阅读培养。

一个小友读了这本书,说“曲尽人情”,又说:“能否有另一种讲述方式,不是以伦纪为线索,而是以个人、家族为单位(如刘宗周、颜元、冒襄、祁彪佳),一帧一帧地呈现家族内夫妇、父子、兄弟之间交错的伦理景观。”曲尽人情,是我力求做到却不自信做到了的;另一种讲述方式,则在我的设想之外。

我几乎没有做过具体人物的传记研究。即论傅山、唐顺之,也较少利用传记材料,或仅据文本,或截取传记材料的片段。不一定是避难就易,更因兴趣在彼(问题?)而不在此。

其他有关明清之际的文字,人物出入其间,却未曾聚焦。这里当然有路径依赖,研究中的惯性。但人物也非仅仅是例子。写作中的感动也在人物。小友所说,当然是一种做法,但需要足够的材料支持;而“交错”尤其不易。我对“小说化”“戏剧化”的处理怀了警惕。宁取片段,不强求“有机”。拼贴碎片,是我的基本工作方式。

我要特别感谢北京大学出版社,感谢为我的《明清之际士大夫研究》及其《续编》以及这本小书付出了辛劳的张凤珠、艾英女士。我一向将编辑作为合作者。我曾在回答访谈时谈到了编辑与评论者为我的书纠错。《家人父子》出版前后为此书纠错的,就有本书的责编艾英女士与袁一丹女士。

这本书写作过程中曾有曲折,一度中断;出版前又因故未能校改。有些本应我自己做的工作,却由编辑与小友代我承担了。至于初版本中的讹误,自然由我自己负责。欢迎读者继续挑错。

我关于明清之际士大夫的研究或将结束。一个学术过程与一段生命一同远去。四本相关的学术作品,每一本都有遗憾,这一本尤其有。无从补救,只能期之于后来者。“学术生涯”由一段段的写作经历构成,每一段都不可重复。因而对于旧作,只作小小的修订(正误),而不改写、增补,因当时的写作状态已不可能追回。

最近读沈从文,读到他晚年在家书中说,即使写有关文物的文字,也不能恢复曾经有过的状态。“重新看看我过去写的小论文,如同看宋明人作品一般。重新争回十多年来失去的长处,或许已不大容易。”(《沈从文全集》卷25,页164,北岳文艺出版社,2002)我自己也说过类似的意思。借用了古人的话,岁月之不堪把玩如此!

![蒋光慈短裤党 [美女穿牛仔裤短裤热舞]穿长裤的“短裤党”/《随笔》2014年第2期](https://pic.bilezu.com/upload/e/ed/eed8fd4e3e0265bcf3e7ed9a3a92ac8e_thumb.jpg)