刘海粟徐悲鸿 刘海粟和徐悲鸿究竟谁有理

(馆主按:曾今可在中国现代文学史上是曾被忽略的文人,即使出现,也是不足挂齿的小人物。但谁知道在上个世纪的二三十年代,他的一举手.一投足都左右着当时的文化人。鲁迅的嘻笑怒骂.徐悲鸿和刘海粟的恩怨,多少都与曾今可的言行有点关系。)

1933年3月初,鲁迅和瞿秋白在阅读报刊时偶然发现了一个名叫曾今可的“解放词人”,他标榜的所谓“解放词”形式不伦不类,内容庸俗无聊,反映出当时某些国民的劣根性,比如醉生梦死、麻木不仁、浑浑噩噩、苟且偷生、玩世不恭等等。于是,由瞿秋白执笔(鲁迅略加修改),故意模仿曾的风格笔调,戏作了一篇杂文《曲的解放》,用鲁迅的一个笔名发表,在抨击嘲讽***反动派的同时,捎带“刺”了一下这位“解放词人”。

曾今可(1901——1971)原是江西泰和一家钱庄的小开,因为喜爱文学,带着满脑子的诗人作家梦和鼓胀的钱包,兴冲冲地从老家来到上海闯荡文坛。他又是出诗集,又是办刊物,又是四处联络文友,巴结名人,组织“文艺座谈会”,提倡“诗词解放运动”……

关于曾今可的才气和文品,30多年后,著名作家曹聚仁在香港《文汇报》撰文说:“最多值”五十分上下,再多也打不上去了。并举其诗为证——

惭无一字著官篇,

浪掷青春二十年。

林老诚邀空雀跃,

魏公谬奖阻莺迁。

文才纵有诸多忌,

嬉况谁知大可怜。

今日退休俄迎岁,

未刊诗稿待删编。

诗写得确实拙劣,难怪曹先生评曰:“勉强调了平仄,毫无意境。这样的桂冠诗人,戴的是荆棘之冠吧。”

因此,曾今可如果不是被鲁迅和瞿秋白偶然注意到,很可能终生默默无闻,隐入文学世界的芸芸众生中,根本不可能“名扬天下”,起码不会被附带“载入文学史册”。

俗话说“因祸得福”,曾今可竟成了名副其实的幸运儿——鲁迅在全世界有多少读者,就有多少人知道曾今可!尽管谁都知道曾出的是“骂名”、“臭名”、“丑名”,但是在“名人吃香”的中国文坛,不管因何成名,似乎也总比无名强。别的不说,事隔几十年后,古稀高龄的曹聚仁先生还专门为他写文章,而且发表在文化界的知名大报上,能说曾今可不“幸运”吗?

不过,这个幸运儿在当时,处境的确是“大大的不妙”——由于《曲的解放》一文带头喊打,文坛立即群起响应,再加上曾诗人自己也太不争气,接二连三地干出丢人现眼的荒唐蠢事,如“冒别人名为自己作序”等等,因此不仅遭到左翼文学阵营的迎头痛击,也招来其他文人同行雨点般的拳脚棍棒,完全成了“过街老鼠”……

在这场“打鼠”战斗中,鲁迅陆续发现了曾今可不少新的劣迹,如造谣诬陷、出卖朋友,所以又撰写了《序的解放》、《驳“文人无行”》、《〈伪自由书〉后记》等杂文名篇,对曾今可的讽刺批判也“逐步升级”,在《序的解放》中,鲁迅干脆赠给曾今可一顶“骗鸟诗人”的帽子——鄙夷他写的那些“混账”东西连骗人都不够资格——“只好骗鸟”。

曾今可的尴尬狼狈相,在他自己撰写的《曾今可启事》中可谓淋漓尽致、活灵活现——

鄙人不日离沪旅行,且将脱离文学生活。以后对于别人对我的造谣污蔑,一概置之不理。这年头,只许强者打,不许弱者叫,我自然没有什么话可说。我承认我是一个弱者,我无力反抗,我将在英雄们胜利的笑声中悄悄地离开这文坛。如果有人笑我是“懦夫”,我只当他是尊我为“英雄”。此启。

也许是出于伟大拳师对失败者的恻隐之心,也许是曾某确实有点歪才,鲁迅在读了“曾今可启事”后,表扬它“文字是有趣的,结末两句,尤为出色。”

其实,曾今可那首“解放词”代表作《画堂春》,写得也相当“有趣”和“出色”——

一年开始日初长,客来慰我凄凉;偶然消遣本无妨,打打麻将。且斟满杯中酒,国家事管他娘;樽前犹幸有红妆,但不能狂。

光阴荏苒,事过境迁。然而,今天再来“欣赏”曾今可这篇大作,却令人恍惚觉得他并没有离开这个世界,“骗鸟诗人”似乎仍然生活在我们中间……

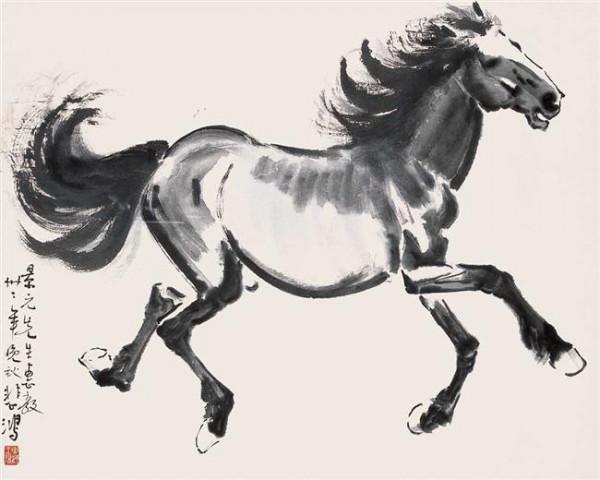

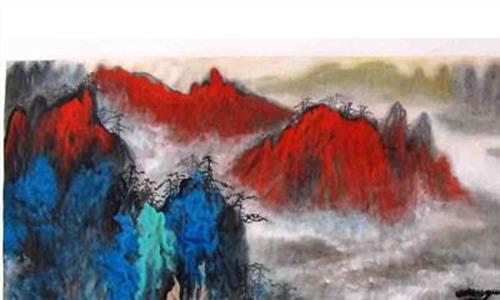

刘海粟与徐悲鸿是中国现代美术史上的两位巨匠,也有过一段师生情缘。但两人在上世纪30年代爆发的那场论战,回响十分深远,波及数十年后的中国画坛,以致影响到各自的门人和亲属。周恩来总理为了化解两人之间的矛盾,促成新中国美术界的大团结,巧作工作,春风化雨,留下了一段佳话。

师生情缘善始未善终

1912年11月,刘海粟逃婚到上海,和盟兄乌始光创办上海图画美术学院。长刘海粟1岁的徐悲鸿,循着《申报》上的招生广告前来投考。

1987年7月25日,刘海粟在新加坡接受《明报》记者采访时,回忆起这段往事:“徐悲鸿和朱屺瞻、王济远同班,当时在校时,我很喜欢他,他家境虽贫穷,但却非常刻苦用功,古文根底很好,文章也写得好。我们常常一道到郊外写生,我画油画,他跟着临摹,我画水彩,他也跟着画。

如此维持了半年左右,有一天,他忽然不告而别,一连三天没有音讯,实在令人担心。过后,才知道他到了上海首屈一指的哈同花园为其主管姬觉弥作人像画去了。他通过哈同花园主人,结识了不少当代文化名流,也拜了康有为为师,进入蒋碧薇家,后又在蔡元培先生鼎力支持下,终如愿以偿地到法国深造。”

论战波及画坛半个多世纪

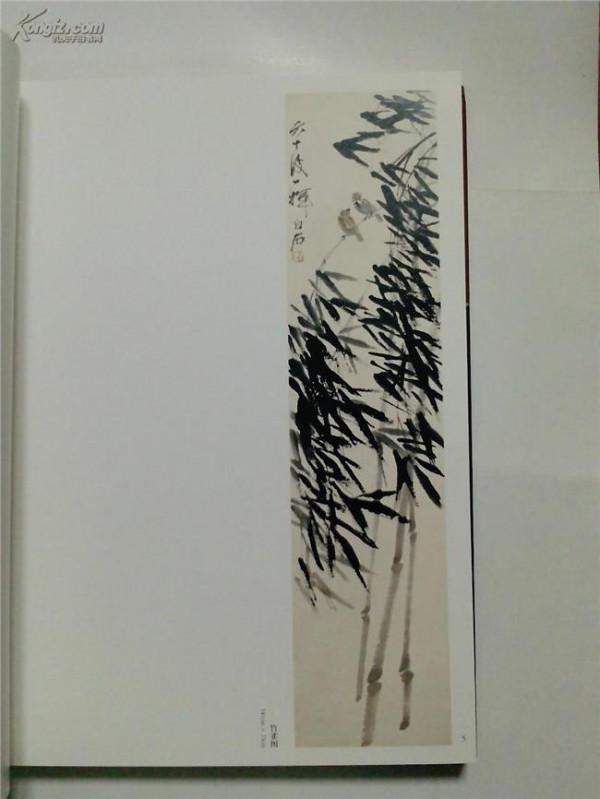

1927年,徐悲鸿留学回国,不久受聘于南京中央大学艺术系。同年,刘海粟赴欧洲留学,于1931年回到上海。1932年10月15日,上海市政府举办“刘海粟欧游作品展览会”,展出他欧游前后所作油画、卢浮宫临画、中国画共225幅。

参观展览的各阶层人士达11万多人次,轰动中外,也由此引发了中国画坛影响达半个多世纪的一场论战。导火线是曾今可发表在《新时代》上的那篇文章,文中有段文字说:“刘海粟和徐悲鸿这对师生都因在走向艺术道路的初期,遇上了蔡元培这样爱才惜才的师长,他们的艺术道路才会如此辉煌,反之,将会是另一种样子。”

悲鸿认为该文是对他的侮辱,他立即在1932年11月3日《申报》上刊出了《启事》,称“今有曾某者为文,指吾为刘某之徒,不识刘某亦此野鸡学校中人否?鄙人于此野鸡学校,固不认一切人为师也。”徐悲鸿还指责刘海粟“流氓西渡,唯学吹牛”。刘海粟被激怒了,他以同样形式回敬悲鸿,称徐悲鸿为“艺术绅士”,并言“美专21年生徒遍海内外,影响所及,已成时代思潮,亦非一二人所能以爱恶生死之”。

《申报》同时还刊登了曾今可的《启事》,称“今可认识徐悲鸿先生在认识刘海粟先生之前,彼此都是朋友,固无所厚薄。拙文中亦并无侮辱徐先生之意。 此启。”

11月19日,徐悲鸿再次在《申报》上刊出《启事》,轻蔑之语更甚:“绘画之事容有可为,先洗俗骨除骄气,亲有道用苦功,待汝十年。我不诬汝”。

刘海粟看了这第二通《启事》,咽不下这口气,又提笔与悲鸿对垒。这时,他收到两封信,一封是诗人梁宗岱从北京大学写来的,一封是蔡元培先生派人送来的。他先看蔡元培的信,信中说,看了他和悲鸿在报上的笔墨官司,很不痛快,劝他不要和悲鸿一般见识。

梁宗岱信中写道:“你的画已由摸索的进而为坚定的。而且在神气满足的当儿,由力冲动与崇拜而为力的征服与实现了。”这两封信似两帖清凉剂,使刘海粟冷静下来:谩骂、攻讦、不承认,又算得了什么?即使悲鸿不承认是我的学生,即使他初来沪时未曾进过我的学校,但他毕竟是一个有才气又刻苦的艺术家,我们应该消除门户之见,携手共振中国的艺术。我一定要寻一个机会和他谈谈。

总理关心刘、徐的团结

1952年上海美专与苏州艺专合并为华东艺专,刘海粟出任校长。

1953年夏天,周恩来邀请刘海粟去北京,并派人把他接到其住处。

周恩来亲切地说:“你在这项工作中为许多私立学校做出了好榜样,把你创办了几十年的上海美专贡献给了祖国,我代表政府感谢你!”总理又告诉海粟:“徐悲鸿先生领导的中央美术学院的教学也有很多创新的表现。”并详细作了介绍,说:“你们可以互相学习嘛。”海粟点点头:“是的。我很欣赏徐先生在美术教学上的洋为中用和古为 1953年9月26日 画家徐悲鸿在北京逝世

今用方针,他在培养美术人才上做出了卓越贡献,我很钦佩他……”

周总理露出了满意之色,说:“曾有人对我说,你和徐先生长期不在一起,有所隔膜。我当时就严肃地说,不要相信外间传闻,刘先生徐先生都是艺术家,过去又有一段缘分,外间凭猜想是猜不透的。我们还要依靠他们两人团结合作,把新中国的美术教育抓起来。

”刘海粟连连应着:“对对对,由于我和悲鸿的艺术道路和生活环境不同,又长期不在一起,我们的关系疏远了, 梵蒂冈将在18个月内与中国建交并与台湾“断交” 曾经有些误解,那时,我们都年少气盛,的确有些意气用事,现在想来,很没意思。我非常希望悲鸿能捐弃前嫌,我们团结起来,南呼北应,为发展繁荣新中国的美术事业培养出更多更好的人才。”

周总理很高兴地说:“你的态度很好,我来做这个工作。”他们从晚上8点谈到凌晨1点多钟。海粟还未离京,周总理就召见了徐悲鸿。徐悲鸿向他汇报了美术界对第二次全国文代会的筹备情况。周总理在美术界代表名单中没有看到刘海粟的名字,意识到徐刘之间的误解仍然存在。

周总理没有明说,只是把刘海粟对徐悲鸿的称赞转述给了徐悲鸿。徐悲鸿立即领会了,说:“总理,我知道你希望我们美术界团结,这也是我的意愿。可是团结不是一团和气,是有原则的。

我认为,画家的品德非常重要。”他说到这儿非常激动,“总理,我认为,任命美术院校领导应该考虑德才兼备的人!”总理已明白了他的所指是谁,回答说:“徐先生,你的意见完全正确。我们在任命美术院校校长之前,就已作过细致的调查研究工作。

我希望你这个主席在促进画家间的了解和交流方面多做些工作。对某些画家的经历,要作具体的调查研究,不能只凭道听途说而下结论,请你相信组织,我希望你们美术界加强团结合作,一切以有利于培养新中国的美术建设人才为重。”徐悲鸿点了点头,谈起了国画的继承、借鉴和发展问题。他说:“素描是一切造型艺术的基础。”总理赞许道:“一切艺术都应随着时代发展,停滞了就没有生命了。”

一个月后的9月26日,刘海粟在上海得知徐悲鸿于第二次文代会期间突然病逝的消息,便诚挚地撰文悼念悲鸿,说他去得太早了,他的去世是中国美术界的一大损失。叶恭绰先生称他这篇文章有吴季子墓前挂剑深意。