谭嗣同:《仁学》 今天 我们为什么还要读谭嗣同的《仁学》? | 特别报道

谭嗣同就是在中国思想启蒙没有开始之前的最黑暗的时候,天上划过的一道流星,所以后来无数人都追随他,到今天我们都得纪念他,而且会永远地纪念下去

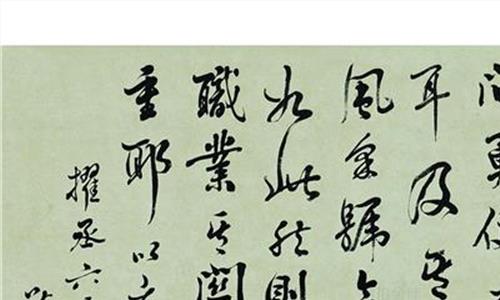

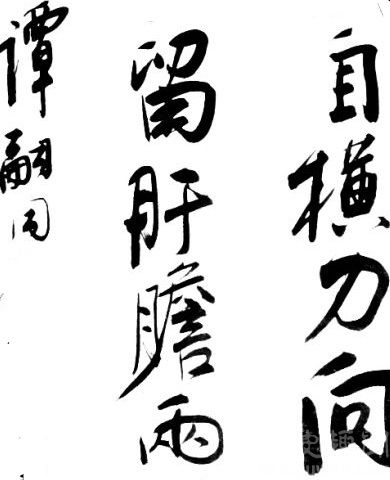

谭嗣同的一生大放光华、照耀后人的有两件事:一个是他的慷慨就义,再加上他的诗,“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,极大地放大了戊戌维新运动的影响和意义,唤醒时人,激励后人。他悲天悯人的情怀、剑胆琴心的大美,打动了亿万人。

他的第二件事情就是写《仁学》,梁启超对《仁学》的评价很高,他说我们写不出,我们也不敢写。梁启超说,谭嗣同是这个时期学术和思想界的一颗彗星,他就是在中国思想启蒙没有开始之前的最黑暗的时候,天上划过的一道流星,所以后来无数人都追随他,到今天我们都得纪念他,而且会永远地纪念下去。

赋予“仁”与时俱进的时代意义

《仁学》是谭嗣同多年读万卷书、行万里路、究天人之际、通古今之变的厚积薄发,内涵深刻蕴藉久远。读《仁学》是在读一股忧患家国的思想潮流,一段悲怆时代的历史脉搏,一些跳跃奔腾的思想火花,一个新鲜热情的生命。

文中的思想火炬,映照着我们今天对历史与现实的关切。一百多年来,中国人是在“师夷长技以制夷”路上的急行军,历史上很多好思想都没有来得及细想,更没有时间回味。因为我们走得太快太远,所以忘记了出发点。一个国家一个民族在历史的节点上,应该回望自己的过去,回顾自己出发的原点,当初我们要到哪里去,我们还在这条路上吗?历史巨大的钟摆,在一定的时候会摆回来,寻找它本身的位置。

今天我们为什么还要读《仁学》,就是从一个较长的历史周期来追问以《仁学》为代表的戊戌维新时期改良思想的价值。

谭嗣同《仁学》的最伟大之处,是它打开千年“礼教”的枷锁,恢复了孔孟“仁爱”的真义,并赋予“仁”与时俱进的时代意义。

什么是“仁”?孔子说,“仁者爱人”“己欲立而立人,己欲达而达人”“己所不欲勿施于人”“仁,远乎哉?我欲仁,斯仁至矣”。孔子的仁爱精神,就是博爱、忠恕、尊重和平等,来自上三代中华先民的美好价值。孟子把这种价值用到政治上,提出“仁政”思想。

最初的孔孟之道充满了人文主义温情和人道主义精神。但是孔子又讲,“克己复礼为仁”。“仁”就有了另外一个注解“礼”。什么是“礼”呢?“礼”是“周礼”,是那个时代人与人之间关系的规范、秩序,就是通过一定的礼仪形式维护“亲亲、尊尊”的宗法关系和等级秩序,维护一种特定的不平等。

“仁”是核心价值观,讲爱,讲平等,“礼”是行为规范,讲等级和亲疏,讲不平等,既矛盾又统一,两千多年来二者的矛盾运动推动了儒家文化的发生、发展和衰弱。

孔子在强调“亲亲、尊尊”时候,仁爱被打了折扣,戴了枷锁。开始还讲,君仁臣忠、父慈子孝、夫爱妻顺,双方都有责任和义务。后来汉武帝“废黜百家,独尊儒术”,讲“三纲五常”,“仁”变小了,“礼”变大了,专制等级强化,严重地不平等了。

“仁”被打了第二道折扣,加了第二道枷锁。到了宋明理学,“三纲五常”加了“存天理、灭人欲”,以佛、道规范人心,仁爱思想被打了第三个折扣,加了第三道枷锁,“仁”完全成了道德责任和政治秩序。

清王朝是少数民族政权,两百六十多年统治者一直生活在政权合法性和稳定性的焦虑之中,纲常名教加上严厉的闭关自守和思想钳制,以道德教化、科举仕途、文学艺术推行纲常名教,爱情、亲情、人欲、人性被森严的礼教扼杀,中国人失去了独立的人格、自由的思考、人性的欢乐、创新的能力,整体素质下降,民族精神沉沦,这是近代中国落后挨打的根本原因。

两千年来道统、法统延续下来,人道、人性丧失殆尽,儒家思想被彻底阉割了。近代思想家中,谭嗣同最先指出了问题的要害,对“礼”、对“名教”、对“三纲五常”发起了猛烈的批判。

他写道:“礼者,忠信之薄,而乱之首也。”(《仁学·十四》)“三纲之慑人,足以破其胆,而杀其灵魂。”(《仁学·三十七》)

对于中国儒家文化的核心价值观,谭嗣同的《仁学》有两大贡献:一是他站在仁爱的立场上,坚持这个中国古老珍贵的核心价值,同时把“仁”和“礼”(包括“三纲五常”)剥离开来,打碎历史加在“仁”上的道道枷锁,恢复了孔、孟仁爱思想的初衷,恢复了中华民族价值哲学的本初内涵,让中国传统文化找到了与时代的结合点,解决了中国核心价值的古、今问题。

二是《仁学》熔儒、墨、道、佛、耶之学以及西学于一炉,以“以太”为“仁”的基础,论证“通”为“仁”之第一义,冲决一切黑暗否塞和网罗,并最终实现“仁—通—平等—大同”之理想世界。

谭嗣同给“仁”赋予了新的生命,这个“仁”既古老又新鲜,既传统又现代,贯通中西方甚至佛教价值观念,阐发了仁爱思想的普世意义,解决了中国核心价值的中、外问题。

谭嗣同的仁学既是对苦难中的中华民族生存意识与生存意志之召唤的自觉应答,又是高瞻远瞩放眼全球的“世界主义”(梁启超语)。“谭嗣同回答了当时时代提出的问题,指明了时代前进的方向,就这两点上说他不愧为人类历史中的一个大运动的最高理论家,也不愧为中国历史中的一个代表时代精神的大哲学家”(冯友兰语)。

《仁学》的思想洞穿历史长河,解决了中国与世界、历史与现实沟通与和解的大问题,蕴含着伟大的天下精神、人道主义精神和以人为本精神,这可能是很多学者和政治家称颂这本书的原因。

道与器、体与用的哲学思考

谭嗣同用中国古老的哲学概念“道器”“体用”,来阐述中国本位文化与西方文化的关系,价值观与政治制度、体制的关系,为变法提供思想武器,他的这些探索没有后来那么强的功利色彩,具有长期的哲学价值。

面对西方列强的威胁,晚清中国人急着找出路,经世思潮、洋务思潮、维新思潮、共和思潮,一浪高过一浪,其中维新思潮出现在历史的十字路口。在一些旧政权统治较软弱的国家,例如英国、日本和俄国走通了改良主义道路,以较小代价实现了历史转型,中国错过了这样的机会。

原因是多方面的,中央集权的封建专制过于强大,封建文化过于深厚,长期对外封闭和对内禁锢,固有的满、汉矛盾,清政府既腐败无能又专横顽固等等。顽固派坚守夷、夏之防,死抱着“天不变,道亦不变”的传统。

从冯桂芬的《校邠庐抗议》到张之洞的《劝学篇》,洋务派花了很大力气才战胜顽固派,让“中体西用”的思想成了气候。甲午战争的失败,让“中体西用”的历史局限暴露无遗。维新思想家要改革封建专制这个“体”,触动了专制政权的根本,他们失败了,可是他们的思想到了今天仍有现实意义。

本来“道”和“器”是古老哲学概念,具有中国哲学特有的模糊性,人们一直认为,“道”是原则、理念、是形而上的,属于精神范畴;“器”是工具、器物,形而下的,属于物质范畴。明、清以来,以道为体,以器为用,重道轻器,重义轻利,坐而论道,空谈心性,骄妄虚空,不务经济的传统士风,已经积习深厚,到了足以亡国之地步。

▲王船山画像

明朝的遗民王船山看到了这一点,他有一段名言:“天下唯器而已矣。道者器之道,器者不可谓道之器也。”(王夫之《周易外传》)他认为“道依于器”,颠覆了自古以来“天不变,道亦不变”的思维定势。谭嗣同很喜欢这段话,曾多次引用。

但是时过境迁,谭嗣同面对的是洋务派的“中体西用”。如果说道、器之辩还是讲哲学的话,体、用之争纯粹是讲政治了。张之洞的《劝学篇》是讲“中体西用”的经典,主张在维护君主专制制度的前提下接受西方资本主义列强的技艺,并以这种新技艺“补”专制旧制之“阙”,“起”清廷统治之“疾”。

张之洞的公式是:“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事。”(《劝学篇·会通》)《劝学篇》在朝野影响很大,康有为、梁启超、谭嗣同、严复等都从理论上予以了批判。

谭嗣同在论述道、器关系的基础上批驳“中体西用”思想。一是把“道器”与“体用”结合在一起讲,推陈出新,用他的道器观阐述他的体用观。他说:“道,用也,器,体也,体立而行,器存而道不亡……器既变,道安得独不变?”器是本体、是根据,道是作用、是表现。

二是讲道、器同一。他强调“道器不二,道随器迁”。他认为道、器同源互动,体、用同源互动。否定割裂道器、体用的观点。三是讲变法就是变器。他说:“变法者,器既变矣。”“酌取西法,以补吾中国古法之亡。

”甚至于“尽变西法”,变法是变“体”。四是物质在先,精神在后,他说“以太为体”,“仁”为用。他说:“夫仁,以太之用,而天地万物由之以生, 由之以通。”总的来看,他认为精神的东西依赖于物质的东西,物质的东西在变,精神也要变。他的哲学倾向于唯物唯实,求新求变,他的哲学超越了那个时代,闪耀着中国近代思想的启蒙之光。

一百多年的历史证明,道随器变、体用同源、变法变器等思想观点比中体西用、全盘西化、西体中用都更科学和进步,里面蕴含着与时俱进、从问题出发的认识论,比较接近实事求是的思想。谭嗣同跟晚清考据学者不同,跟清议官僚不同,沿着解决中国问题的思路,有什么问题解决什么问题的思路,把晚清民族危机中产生的经世思潮、洋务思潮推向了维新思潮新高度,为维新思潮和后来的民主共和思潮做了哲学的准备。

他虽然有很急躁和激烈的情绪,但他在方法上坚持了秉中而执两的态度,在矛盾冲突十分尖锐、经济社会急剧裂变的条件下,这种中庸之道、中正方法实在是最好的选择,胜过了“矫枉必须过正”的态度。作为那个时候那么年轻的他,真是难能可贵。

传承和变革的智慧把握

《仁学》体现出一个思维特点,就是传承和变革的关系把握得比较好,这也是一直困扰中国的一个大问题。

谭嗣同激烈地批判传统,他说:“二千年来之政,秦政也,皆大盗也;二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。”但他从继承传统的角度批判传统,他说,“仁之乱也,乱于其名”,他呼号冲决名教网罗,为的是发扬真正的仁爱、平等精神,他对中国的传统的批判是一种“扬弃”而不是全盘否定。

那个时代进步的诉求就是变法改革,就是有序变革,而不是彻底的推翻重来。《仁学》给人的印象是庞杂、多样,孰知这正是我们当今所缺乏的多元、包容、妥协和中庸。

谭嗣同无意之中处理好了后人难以处理的一尊与多元的关系,我们今天看到的《仁学》,视角那样广阔,文化那样丰富,涵盖那样久远,内涵那样深刻。谭嗣同在处理中学与其他学术关系、自然科学与社会科学、情韵与义理、知与行的关系上,都在“不成熟”中勇敢探索,给人以启迪。这是改革者的思维,是改良主义的特征,是那个时代人的特权。

▲ 时务学堂教习合影,左起叶觉迈、谭嗣同、王史、欧榘甲、熊希龄、韩文举、唐才常、李维格

有人说谭嗣同是中国激进主义的先驱,我不这样看。如果说激进主义是我们民族的悲哀,过错不在他,而在于统治者,历史一再证明,专制主义是激进主义的根源。清王朝严厉地镇压了戊戌维新,谭嗣同血溅菜市口,唐才常自立军起义失败,变法演变成革命,中国走向一个更大时空的轮回。激进主义从方法论上讲,就是割裂历史传承关系,脱离当时的环境去看历史,用激进主义历史观衡量历史。

从《仁学》问世到上一个甲子是1956年,那是中国的一个历史节点。现在两个甲子过去了,又处在一个历史的节点,何去何从?

回眸过往历史,有两方面的教训,一方面我们要吸取谭嗣同这种传承与变革的思想,一种历史主义、现实主义的思考;另一个方面从执政者来讲,也要正视并认真解决改革者提出的问题,哪怕是尖锐的问题,哪怕是尖锐的不同见解,真知灼见最初都是以不同意见的形式出现的。这样,才能为改革腾出更大的空间,留出更长的时间。